“后扶贫时代”高校学生资助工作探索

作者: 蒋洪涛 廖剑 闵晓阳 郑茸

[摘 要]教育脱贫的本质是用发展的办法消除贫困根源,实现由输血式保障型资助职能向造血式发展型资助职能的转变。进入“后扶贫时代”,家庭经济困难学生的需要层次有所提升,高校学生资助工作依然肩负着育人、扶贫双重职能。高校学生资助应转变之处主要是经济支持与发展型支持需合理布局,全员协同育人构建大资助体系,精准识别学生的多维需求,抓住唤醒学生成长内驱力的内生式扶贫关键;不变之处主要是继续发扬脱贫攻坚精神,资助政策、受助群体、资助力度均要保持稳定,实现有效、有序地与乡村振兴相衔接。

[关键词]脱贫攻坚;“后扶贫时代”;发展型支持;需要层次

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)12-0264-03

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣布我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。解决绝对贫困以后就进入了相对贫困,我国即将开启“后扶贫时代”[1]。刘大伟的实证研究表明,教育对相对贫困人口的改善效果明显优于对绝对贫困人口[2]。高校学生资助作为教育扶贫的主要形式,肩负着为贫困学子纾难解困的政治任务和育人使命,新形势下会发生哪些变化?又有哪些不变?如何实现高质量发展?高校须做好总结、前瞻研判、系统谋划,以科学思维填好答卷。

一、脱贫攻坚时代高校学生资助工作的经验与不足

2013年11月,习近平总书记在湖南湘西首次提出了“精准扶贫”的概念。2014年1月,中共中央办公厅通过顶层设计推动“精准扶贫”思想的落地,精准资助成为高校新时代的重要研究课题之一。“十三五”期间,在习近平总书记明确“扶教育之贫”与“依教育扶贫”相结合、“扶智”与“扶志”相结合、激发内生动力与加强外部援助相结合的教育扶贫思想指导下[3],高校学生资助取得了令人瞩目的经验与成就:一是政策体系更加健全。资助项目、资助面、资助政策均实现了质的跨越,从制度上通过奖、助、贷、勤、补、减、免、偿方式保障对困难学生进行全覆盖资助。二是资助经费更加充裕。据统计,“十三五”期间,中央累计安排学生资助补助经费高达2243亿元,年均增长8.7%,其中,惠及高等教育学生3437万人次。三是资助流程更加精准务实。从精准对象、精准标准、精准发放延伸到精准施策,力求全程精准化。四是资助内涵得到丰富。从以保障型资助为主拓展为在做好保障型资助的同时突出发展型资助的育人功能,积极推动保障型资助向发展型资助高质量转型的实现。

高校学生资助在脱贫攻坚中促进了教育公平的崇高理想真正得到落地生根,但是仍存在一些问题:一是信息壁垒依然存在。比如广西高校学生资助的相关信息虽然与自治区内扶贫、民政、残联等部门的数据库做到了数据共享,但跨省数据共享仍然存在一定的壁垒。尽管有全国资助系统比对,但是在实际工作中,由于全国各地相关数据更新的时间不统一,各高校开展家庭经济困难学生认定的时间也不统一,导致数据的及时比对存在困难。二是政策缺乏灵活性。比如政策要求建档立卡学生必须覆盖,而现实中有学生自己不愿意申请或者其在校消费表现遭人质疑;或者学生户籍登记信息与其家庭实际情况不符,其户籍登记在农村老家但其与家人已经在县城居住多年,家里的经济状况与其所享受政策明显不符。后者涉及地方政府对学生家庭情况的认定问题,非高校所能为之,从而产生执行困难。虽然相关政策允许一些特殊情形提供“例外”说明,但在实际操作过程中,为规避责任,“一刀切”的现象仍困扰着一线扶贫资助工作者。三是助困激励性不够。按照规定,建档立卡、享受政策的学生如果违反校规校纪受到处分就不能享受当年由中央资金发放的国家助学金,但是为了保证政策学生全覆盖,必须用学校资金等额补足该项助学金。在这种情况下,会出现部分学生认为“虽然资助资金来源不同,但并不影响自己最后得到补助”,因此其行为不受约束,而这违背了资助育人的初衷。四是缺乏大资助理念。比如上文提及的“不愿意申请”相关补助者,是因内心自卑而拒绝受资助还是确实不需要资助呢?这些需要各部门加强协作,了解具体情况。比如有位家庭经济困难学生,由于脱发严重出现了失眠、食欲下降、自卑、焦虑、抑郁等心理问题,学习效率也下降,最终导致出现“挂科”及学业预警甚至留级的状况,此时学校学生资助管理部门与心理中心、教务部门及学生工作部门做好协作育人工作就很重要。五是缺乏科学的育人评价体系,忽略了对育人效果的评价。

二、“后扶贫时代”高校学生资助工作面临的新形势

(一)家庭经济困难学生的需要层次有所提升

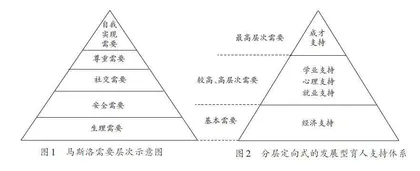

根据马斯洛的需要层次理论,人的需要从满足生理需要开始逐渐上升,如图1所示。在脱贫攻坚阶段,家庭经济困难学生的基本层次需要得到满足后自然过渡到较高层次的需要。马克思关于人的全面发展理论也反映出,人的本质的全面发展的首要内容为人的需要的全面发展,其次是人的能力的全面发展,最后是人的个性的自由发展。这两个理论都从人的发展角度出发,提醒我们脱贫攻坚取得全面胜利后,家庭经济困难学生的需要层次有所提升,高校学生资助工作方向应做相应调整。

(二)高校学生资助工作依然担负着育人、扶贫的双重职能

一直以来,作为高校学生工作的一部分,高校学生资助工作有着思想政治教育的育人职能;作为教育扶贫的重要组成部分,它又有着帮助贫困家庭高质量脱贫、实现由输血式保障型资助职能向造血式发展型资助职能的转变,且两种职能相互影响。在“后扶贫时代”,这两种职能依然存在。比如广西医科大学贫困学生比例为接近40%,每年有50%左右的学生需要通过助学贷款上学,家庭经济困难学生毕业后一旦不能及时就业,就不能改善家庭经济状况,还将直接影响他们偿还助学贷款的能力,间接影响家庭脱贫成果的巩固。因此,高校学生资助工作在给家庭贫困学生提供经济资助的基础上,助力其高质量就业创业、实现发展型脱贫是根本之举。

三、“后扶贫时代”高校学生资助工作的变与不变

脱贫攻坚是实现第一个百年奋斗目标的底线要求,站在“两个一百年”的历史交汇点,面对新的形势和任务,面对学生成长成才的新期盼,高校学生资助工作应以学生为中心,尊重学生的发展规律,以提供契合时代发展要求的支持。

(一)布局之变:经济支持与发展型支持需合理布局,建立资助效果评价体系

高校学生资助作为学生工作的重要组成部分,应坚持育人导向,致力于服务学生成长。家庭经济困难学生脱贫之前,高校要不折不扣执行各项资助政策,对他们尤其是其中建档立卡、低保等特殊群体学生予以保障型资助。这是硬性要求,而实施发展型资助则是高校学生资助工作的更高目标。他们脱贫后,随着其需要层次的提升,发展型资助应转变为高校学生资助工作的必选项。高校学生资助应将重心从关注扶持谁、扶持多少转向关注扶持什么,并对经济支持与学业支持、心理支持、就业支持、成才支持等发展型资助进行合理布局,从粗放式转向内涵式,实现精准帮扶。广西医科大学基于需要层次理论,构建了分层定向式的发展型育人支持体系,如图2所示。

“十三五”时期以来,高校学生资助力度空前加大,也取得了一系列的教育脱贫成果。美中不足的是,缺乏个体资助成效的实证研究及缺乏科学的评价体系,而这恰恰是“后扶贫时代”学生资助工作需要向精准转变、高质量发展的重要依据。高校学生资助工作应在埋头苦干的同时,探索建立一套科学的资助育人效果评价体系,助力其不断优化资助效果。

(二)角度之变:精准识别学生的多维需求,全员协同育人构建大资助体系

笔者所提出的“大资助”概念,有别于传统资助概念。在大资助体系中,政府主导是基础,学校育人是核心,家庭、社会各方参与是关键[4]。政府出台的政策、提供的资金是满足受助学生基本需要层次的坚实基础,而高校学生资助也非高校一家之事。高校学生资助工作的开展应协同高校的心理中心、教务部门、就业指导部门、后勤部门等相关部门,精准识别学生的多维需求,针对家庭经济困难学生精准提供包括心理支持、学业支持、就业支持、成才支持等一系列多元化的资助。高校各部门必须意识到学生的心理、学业、就业、技能各个方面是相互影响的,构建大资助体系、形成高校全员协同育人的资助格局是服务高校学生和高校学生资助工作高质量发展的内在要求。家庭在学生的支持系统里的重要性不言而喻,社会如企业等在学生就业环节落实政府资助政策是普惠性的,对于家庭高质量脱贫则是发展性的。

(三)方式之变:由外援式扶贫转为内生式扶贫,唤醒学生成长内驱力是关键

在帮扶学生的过程中,教育者要增强授人以渔的意识和助困举措中的激励性,不能使其有“等、靠、要”的消极思想。比如勤工助学作为有偿资助的一种形式就有很大的优化空间。经调研,笔者发现不少高校在资助专职人员不足的情况下,只能通过勤工助学分岗到户的方式,直接安排家庭经济困难学生上岗;有些无法通过国家助学金覆盖全体家庭经济困难学生的高校,优先将岗位分配给还未获得国家助学金的学生,以达到家庭经济困难学生全覆盖的要求。殊不知,这样的资助无法激发学生的成长内驱力,甚至还有学生羡慕比自己贫困的同学能直接获得国家助学金,而自己还需要辛苦上岗获取相应资助。因此,勤工助学应丰富其育人内涵,比如可以通过开发部分跟学生专业相关或行政、科研助手等岗位以及增加面试、竞聘、奖优等方式,激发学生的内驱力。家庭经济困难的学生,只有兼具积极进取、敢于尝试、努力向上的精神,才能获得岗位助学机会。学生对于经过自己层层努力获得的岗位才更加珍惜,且让学生在自食其力的同时提升求职、就业相关的技能。总之,高校学生资助工作者应积极转变一些传统的资助方式,将育人过程巧妙融入奖、助、贷、勤、补、减、免、偿等资助环节,唤醒学生成长发展的内驱力,将外援式扶贫转为内生式扶贫,助力学生实现从无意识脱贫到有意识脱贫的跨越,并主动以这种积极的精神面貌影响家人。

(四)不变其一:资助政策、受助群体、资助力度均要保持稳定

“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。”[5]“可以考虑设个过渡期,过渡期内,要严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求,主要政策措施不能急刹车。”[5]2021年,习近平总书记强调在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,“我们没有任何理由骄傲自满、松劲歇脚,必须乘势而上、再接再厉、接续奋斗。”[3]“后扶贫时代”既是巩固脱贫成果也是高校学生资助实现高质量发展的重要阶段。首先,资助政策要保持稳定。其次,在受助群体保持相对稳定的基础上,通过动态跟踪和精准识别,建立脱贫监测机制,预防返贫。最后,资助力度要保持稳定,中央资金和地方、高校资金要做到持续供应,防止学生家庭因学返贫、学生因贫辍学。

(五)不变其二:脱贫攻坚精神不能变,实现同乡村振兴有序、有效衔接

一方面,高校学生资助工作者要抓住时机,在受助学生群体中大力宣传脱贫攻坚精神及打赢脱贫攻坚战蕴含的重大历史意义,引导受助大学生意识到自己是教育扶贫的受益者,加强对学生的感恩教育、励志教育;利用资助政策宣传月等契机向学生宣传、解读大学生村干部、全科医生、乡村教师、选调生等高校毕业生基层服务项目,引导鼓励学生返乡创业、服务乡村振兴战略。另一方面,在“后扶贫时代”,“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神[3],依然是激发高校学生资助工作乘风破浪、阔步前行、披坚执锐、勇立新功的精神动力。

四、结语

本文对“十三五”期间高校学生资助工作取得的成功经验和存在的一些问题进行了探讨,并从家庭经济困难学生的内在需要和高校的双重职能两个角度进行分析,对高校学生资助的变与不变进行了探讨,指出高校应对保障型支持向发展型支持合理转变形势,构建全员协同育人大资助体系,精准识别学生的多维需求,唤醒学生成长内驱力;同时继续发扬脱贫攻坚精神,保持资助政策、受助群体、资助力度稳定,实现同乡村振兴有效、有序衔接,为高校学生资助工作在“后扶贫时代”实现高质量转型提供参考。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 周彩云,张白玉,张琦.“后扶贫时代”高校学生资助高质量发展路径探索[J].教育经济评论,2020(6):108-115.

[2] 刘大伟.教育改善贫困的证据:基于微观社会调查的实证分析[J].教育研究,2020(4):115-124.

[3] 习近平.在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[EB/OL]. (2021-02-25)[2021-05-26]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/25/content_5588869.htm.

[4] 蒋洪涛.建立适应常态化疫情防控要求的高校贫困生资助体系:以广西医科大学为例[J].当代广西,2020(17):17.

[5] 习近平.在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话[EB/OL]. (2020-03-06)[2021-05-26]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/06/content_5488175.htm?gov.

[责任编辑:庞丹丹]