我国“在地国际化”研究的兴起、本土特征及审思

作者: 房欲飞 钱梦婷

[摘 要]我国的“在地国际化”研究兴起于“国际化”与“本土化”之争中,研究历程可分为自发探索期、概念自觉与缓慢起步期、迅猛增长与深化拓展期3个阶段。具体研究内容呈现出鲜明的本土特征,包括术语与概念内涵的本土化、价值认知的本土关怀、实践路径探索的本土特色等。其内涵界定的“目标取向”拓展了概念的认知维度,有望为价值和实践路径的本土探索贡献跨文化案例。但总体而言,我国的“在地国际化”研究尚处于起步阶段,本土实践机制探索尚待深入,实证研究的缺失在一定程度上影响了对理论的验证、拓展及深化。在“在地国际化”实践成为大势所趋的背景下,有必要启动实证研究,检验既有理论并生成本土实践工具;直面现实困境,加强基于数字化转型的“在地国际化”路径创新研究;将研究对象放在与跨境流动的关系中深入探索,加强二者协同作用机制研究。

[关键词]高等教育国际化;在地国际化;本土国际化;跨境流动

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)01-0001-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.01.001

[收稿日期]2024-10-08

[基金项目]国家社科基金2021年度教育学一般项目“后疫情时代以‘在地国际化’加速我国国际化人才培养研究”(项目编号:BIA210182)。

[作者简介]房欲飞(1977-),女,山东聊城人,博士,上海市教育科学研究院副研究员;主要研究方向:高等教育国际化。钱梦婷(1996-),女,浙江绍兴人,华东师范大学教育学部博士生;主要研究方向:比较高等教育。

高等教育国际化是与现代大学相伴而生的现象,并日益被各国视为推进教育现代化的重要举措[1]。既往的高等教育国际化通常被视为人员的跨境流动,但随着全球化对毕业生国际化素养要求的日益提高,传统的“境外国际化”范式逐渐暴露出受益面过小的局限性特征。因此,主张为所有在校生提供国际化教育的“在地国际化”(Internationalization at home,由于我国同时存在“本土国际化”这一表述,下文根据需要有时用“IaH”统称二者)理念应运而生。

“在地国际化”在空间维度上是与“境外国际化”相对的概念,是指发生在本土校园的国际化活动,通俗而言即高校充分利用校内外可及的国际化资源来提升教育教学国际化水平的过程。自1999年尼尔森(Nilsson)正式提出这一概念以来,“在地国际化”正式成为高等教育国际化研究的新领域,方兴未艾。最初以尼尔森、瓦赫克(Wchter)、贝伦(Beelen)、提肯斯(Teekens)、奥腾(Otten)等欧洲研究者对其价值、概念内涵、历史演进、欧洲语境、实践要素等方面的探讨为主,后期随着实践区域的不断拓展和世界各地学者的逐步加入,对实践的具体探讨开始带上不同文化语境的痕迹[2]。我国学者引入“在地国际化”的时间相对较晚,但与国外学者研究对区域文化背景的关注相适应,在研究推进的过程中,无论是术语的使用还是具体的研究内容,都带有鲜明的本土色彩。因此,对我国研究的背景与现状进行系统梳理,有助于丰富“在地国际化”研究的跨文化案例,并贡献关于这一议题的中国智慧。将我国的研究放在更广阔的国际视野下进行审视,也有助于在更宏大的场域下审视既有研究的得失,展望未来的研究路向。

一、历史背景:“国际化”与“本土化”之争

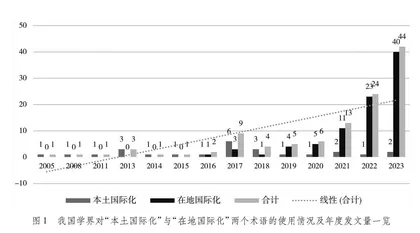

我国学界在使用“在地国际化”的概念以前,曾有关于“本土国际化”的探讨,国外的“Internationalization at home”也曾一度被我国学者译为“本土国际化”,至今仍存在两个术语同时使用的局面。这种情况与新世纪以来我国学界高等教育“国际化”与“本土化”之争有一定关系。我国高等教育国际化进程展开以来,由于作为发展中国家的相对弱势地位以及国际学生“从南半球向北半球、从东半球向西半球”的流动趋势,曾一度遭遇“西化”“美国化”的意识形态风险和人才流失的困境。与此同时,随着全球化进程中尊重多元文化意识的觉醒,“民族的才是世界的”“全球化的成功就在于它植根于本土化”逐渐成为学界的共识[3]。在这种背景下,“本土化”渐渐成为耳熟能详的话语,如何在全球化和国际化大潮中扎实本土根基成为高等教育不得不面对的课题。正如我国学者操太圣所说,“在国际化的呼声甚嚣尘上之时,关于高等教育本土化的议论也不断冒升,有坚决捍卫个体和民族认同者,有强调吸纳国外高等教育的有用元素为我所用者,但大家所共同信奉的则是尽量谋求两者的平衡”[4]。但由于我国在国际知识生产体系中的边缘地位以及高等教育体系的相对弱势地位,实现这种平衡面临着较大的挑战。针对这种现状,操太圣于2005年提出了“本土国际化”的概念,主张通过中外合作办学,让更多学生在中国本土完成留学生涯,从而实现国际化人才培养的本土化。从此“本土国际化”开始成为高等教育国际化领域中不可忽视的议题。2008年将“Internationalization at home”引介到中国的丁笑炯也将其译为“本土国际化”[5]。比之“本土国际化”,“在地国际化”的提法在我国出现得相对较晚,最早可见于2011年一篇关于中国人民大学“在地国际化”的报道。文中提到,“在地国际化”旨在“让本校学生不用跨出国门,就可以接触国际一流教师,聆听国际一流课程,与不同国家和文化的学生自由交流,以最小的成本获得最大的收益”[6]。由此可见,“本土国际化”与“在地国际化”两个术语在我国出现之初,有着不同的动因和意蕴:前者是为了应对中国在高等教育国际化中的不利地位,后者是为了基于本土校园营造人才培养的国际化氛围。前者沿袭了“国际化”与“本土化”之争的民族利益表达,关注的层面比较宏观,有着更多的政治意蕴;后者则更关注校园层面的国际化教育机会,关注的层面比较微观,旨在以较低的成本扩大国际化教育的受益面,可以说有着更多的经济、伦理意蕴。不过,虽然二者提出的初衷有别,关注的侧重点也有所不同,但从后续研究者对两个术语的定义来看,目前二者的内涵已无实质性的差异[7]。从学界对两个术语的使用频率来看,最初“本土国际化”是相对主流的表达,但2016年蒋冰清首次将“Internationalization at home”译为“在地国际化”后,“在地国际化”的使用频率增加趋势明显,已成为当前主流的表达方式。对两个术语使用情况的统计(为了呈现完整的年度发文趋势,统计截至2023年底)详见图1,这也是本文用“在地国际化”统称我国IaH研究成果的原因。

图1 我国学界对“本土国际化”与“在地国际化”两个术语的使用情况及年度发文量一览

然而,不管学者们对“本土国际化”与“在地国际化”的使用如何取舍、有何侧重,有一个趋势却是不容回避的,那就是如何统合本土性与国际性之间的关系、如何有效扩大国际化教育的受益面,使其成为当前高等教育国际化的重点,或许这也是近年来我国的相关研究迅速增加的动因之一。

二、我国“在地国际化”研究的发展脉络

回顾我国“在地国际化”的研究历史,根据其研究内容特点和文献增长情况可以将其划分为自发探索期、概念自觉与缓慢发展期、迅猛增长与深化拓展期这3个阶段,不同的发展阶段具有不同的特征。

(一)自发探索期(20世纪50年代—2004年)

“在地国际化”虽然是一个新概念,却并非全新的事物。根据国外学者的研究,“在地国际化”的实践要素主要包括课程国际化、师资国际化、政策与制度的国际化、相关机构设置和基础设施、外语学习、信息通信技术(Information Communications Technology,ICT) 的运用等[8]。以此观之,我国学界对其部分要素的探索由来已久,尤其是对外语学习、师资国际化、课程国际化的研究,更是分别在1957[9]、1995[10]、1996[11]年就出现了相关文献。只是在“在地国际化”的概念出现之前,这类探索都是自发进行的。事实上,即使是“在地国际化”概念出现以后,由于其作为“初生之物”尚未广为人知,相关议题的研究也未形成这方面的理论自觉,很多研究探索依然是在非“在地国际化”的专题框架里进行,主要散见于高等教育国际化的诸多文献中。

(二)概念自觉与缓慢发展期(2005—2019年)

2005年“本土国际化”概念的提出,标志着我国学界对“在地国际化”的研究进入了自觉阶段。2008年丁笑炯正式将IaH概念引入中国,更是标志着我国对这一概念的关注开始与国际接轨。但此后这一领域的研究进展一度非常缓慢,2017年之前只出现了10篇文献,年均不到1篇。2016年蒋冰清首次将IaH译为“在地国际化”[12]。2017年,张伟与刘宝存发表了国内本领域最高被引文献《在地国际化:中国高等教育发展的新走向》[13]。在此之后,发文量出现了一个小高潮,但2018年又有所回落。此时期出现的27篇文献中,来自国内外的案例和经验研究占了主流,研究主题主要涉及国际化人才培养模式(41%)和课程教学(30%)。此外就是对“在地国际化”必要性的呼吁。值得一提的是,此时期还出现了一篇实证研究文献,即《基于本土国际化模式培养学生跨文化交际能力的实证研究》[14]。从研究内容来看,这一阶段我国“在地国际化”研究开始关注国际化人才培养。这一时期张伟和刘宝存对“在地国际化”的定义成为迄今为止我国被引用最多的定义,而他们对“在地国际化”的内涵界定,就是以“国际化人才”培养为目标导向的(详见下文对我国“在地国际化”研究本土特征的分析)。

(三)迅猛增长与深化拓展期(2020年至今)

2020年开始蔓延全球的新冠疫情阻断了人员的跨境流动,对传统跨境国际化模式替代方案的寻求使得“在地国际化”日益走进研究者的视野。与现实需求相适应,我国的“在地国际化”研究也经历了迅猛的发展,年度发文量接近倍速增加,2020—2023年,篇名文献的发文量分别为6、13、24、44篇。虽然新冠疫情在2022年就开始逐步消退,但我国学者对这一议题的关注并未随之淡化。究其原因,研究的逐步深入带来的认知深化功不可没。如果说疫情暴发之初“在地国际化”更多地被视为传统国际化模式停摆的替代方案,那么随着研究的深入,越来越多的学者意识到“在地国际化”并非应对疫情的权宜之计,而是对高等教育国际化本质的强调[15],是对高等教育国际化发展学术与育人属性的回归[16],是结合国际优质教育资源以提升本国高等教育质量的过程[17],是对高等教育国际化内涵建设的承诺[18]。如此,“在地国际化”研究就有了其相对独立的价值,进而获得了可持续研究的意义。同时,后疫情时代大国关系的博弈以及以美国为首的西方国家对我国的技术封锁,也使得我国国际化人才的自主培养受到更多关注,而我国学界对以国际化人才培养为统领的“在地国际化”价值取向进一步强化了其研究的必要性。随着研究文献的不断增加,本领域的研究视角进一步分化,比较研究的国别进一步丰富,研究前沿也呈现与国际接轨的态势。其中,研究视角出现了共生理论视角[19]、基于制度创业理论的分析[20]、生态文明背景[21]等,比较研究从上一阶段的美国、德国拓展至印度、马来西亚、欧洲、日本、卡塔尔等。与国外相关研究近年来对信息与通信技术(ICT)赋能“在地国际化”发展的重视相适应,当前我国学者也开始关注基于数字化转型的“在地国际化”路径创新[22-24]。可以预见,随着“在地国际化”的独特价值被更广泛地推广,以及后疫情时代对国际化人才自主培养需求的增加,相关研究还将进一步丰富。

三、我国“在地国际化”理论研究的本土特征

综观现有文献,可以发现我国学界的“在地国际化”研究涵盖了其内涵、价值指向、实践要素及路径探索、挑战与建议等诸多方面,具体论题与国外的研究并无明显的不同,其研究内容却有着鲜明的本土特点。

(一)概念的“本土化”及新取向

目前国外学者对于“在地国际化”的概念认知尚存分歧,但基本有两个认知取向:一个是活动取向,以尼尔森经典定义为代表,即“教育领域除海外流动之外所有与国际化相关的活动”[25];另一个是课程取向,以贝伦和琼斯(Jones & Elspeth)的定义为代表,即“把国际性与跨文化维度融入面向所有在校生的课程与非正式课程的过程”[26]。我国在引进IaH概念后,学者们对其内涵的界定出现了一个不约而同的共性,那就是对“国际化人才培养”的强调。由表1可见,几个代表性定义都与国际化人才培养密切相关,主张把现有国际化资源整合进人才培养过程。显然,这是不同于既有两个认知取向的新取向,即“目标取向”明确将“在地国际化”指向国际化人才培养这一目标。