基于扎根理论的师范生专业认同影响因素研究

作者: 徐乐乐 陈林

[摘 要]专业认同影响因素是师范生培养过程中需要重点关注的问题。遵循扎根理论对访谈材料进行三级编码,探讨师范生专业认同的影响因素。研究发现,师范生专业认同受到来自个体内在心理、重要他人规范、专业培养环境和专业社会声誉的综合影响。其中,自我图式通过行为意向、重要他人通过施加主观规范、专业培养环境通过发展个人能力、专业社会声誉通过给予信息反馈等影响师范生专业认同。基于此,为强化师范生专业认同,应提升专业角色认知;合理运用重要他人主观规范;改善专业培养体系,构建区域协同培养实践场;完善社会支持制度,融通师范生专业发展渠道。

[关键词] 师范生;专业认同;影响因素;模型;自我图式

[中图分类号]G655 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)01-0118-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.01.019

[收稿日期]2024-10-28

[基金项目]2023年度国家社科基金教育学重大项目“中国教育现代化的理论建构和实践探索研究”(项目编号:VAA230006);广西师范大学2021年度教育教学改革立项项目“对话教学改革——以《教育原理》课程为例”(项目编号:2021JGZ11)。

[作者简介]徐乐乐(1986-),男,河北沧州人,教育学博士,广西师范大学教育学部副教授、硕士生导师;主要研究方向:教师教育、教育基本理论。陈林(1998-),男,广东阳江人,广西师范大学教育学部硕士生;主要研究方向:教师教育、教育基本理论。

一、问题提出

2022年,教育部办公厅发布《关于进一步做好“优师计划”师范生培养工作》的相关文件,强调要切实做好师范生培养工作,“造就高素质专业化创新型中小学教师队伍”[1]。专业认同是师范生培养过程中不可忽视的一点,它是指学习者在与家庭、学校及社会环境的接触中,逐渐认可、接受、喜爱所学专业,愿意以积极的态度和主动的行为去学习和探究,依据专业选择职业,并愿意将这一职业作为个人终身发展目标的一系列认知、情感、行为的动态心理过程[2]。随着师范生个体在校期间学习经历与学习体验的变化,其对专业的认知、情感、行为也会相应变化,由此影响师范生专业认同的因素也是多种多样的。

近年来,国内研究者对师范生的专业认同现状展开调查,有定量研究发现,师范生的专业认同总体处于中等偏上水平,但仍有9.05%的师范生专业认同水平极低,分析得知与职业声望、课程设置、入学动机等方面显著相关[3]。也有研究者对特定专业师范生群体开展实证调查发现,小学教育专业师范生专业认同度较高[4],教育技术学师范生专业认同总体水平处于中等偏上[5],但也有研究者通过建构模型,采用实证研究发现教育技术学专业学生的专业认同状况不佳,存在显著的年级差异性[6]。此外,也有研究者采用质性研究对小学教育专业男性师范生的个案研究发现,其职前和职后的专业认同均偏低,并主要从个人、学校和社会3方面分析了影响因素[7];也有研究者采用追踪研究发现特殊教育专业本科生专业认同、学习投入总体水平均高于理论中值,专业认同与学习投入存在相互预测的关系[8]。

综上所述,学术界关于师范生专业认同影响因素的研究主要体现在以下几方面:第一,研究视角上侧重于学科性视角,即对小学教育、教育技术学等某一特定专业群体进行研究,缺乏整体关系型视角的研究;第二,研究方法上侧重于运用定量范式的形式开展,尽管该方式有助于分析当前师范生专业认同的现状,但难以深挖影响其内在的深层原因;第三,研究分析上侧重对影响因素的结果阐述,缺乏专业认同影响的过程性分析;第四,研究结论上专业认同度偏差较大,欠缺通则式解释。基于此,本研究采用扎根理论的质性研究方法,以广西、广东两所师范院校在读师范生为研究对象,通过深度访谈并运用叙述法分析其影响因素,并建构提升策略,一方面希望能为师范生自身的专业认同提供参考,另一方面能为高校提高师范生专业认同提供建议。

二、研究设计

(一)研究方法

扎根理论是一种自下而上构建理论的质性研究方法,通常在进行扎根理论研究之前,不能有任何假设的理论,需直接从实际观察切入,从第一手资料中归纳总结、概括经验,再上升到理论[9]。本研究采取程序化扎根理论的研究方法,通过深度访谈收集数据资料,并运用质性分析软件Nvivo11进行三级编码,进而反复归纳、比较分析,最终形成理论。

(二)研究对象选取

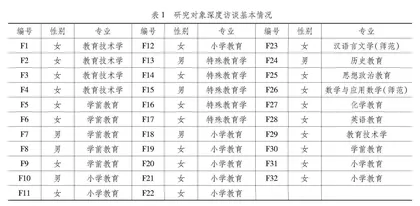

本研究以全日制本科在读师范生为研究对象。在正式访谈前,为避免地域和院校差异对研究结果产生影响,故选取两个省的两所高等师范院校师范生作为访谈对象的来源。接着,研究人员再通过熟人网络获取若干本科在读师范生的联系方式,在表达个人研究意图并征求研究对象同意后,以滚雪球抽样法[10]获取更多样本。在遵循目的性抽样的原则下,研究最终选取32名受访者,对访谈对象进行编号,选取28份访谈材料(F1—F28)进行编码分析,余下4份(F29—F32)做饱和度分析(如表1所示)。

(三)研究资料收集

本研究采用半结构式访谈法,在广泛阅读文献与思考实践经验的基础上,初步拟定访谈提纲,随机抽取5名受访对象开展预访谈,随后参考访谈的结果修订并形成正式访谈提纲,内容主要包括师范专业具体的填报过程、对当前自身专业的评价、影响专业认同的深层原因等。为兼顾受访者的意愿与访谈的质量,本研究通过线上线下两种方式进行,每位访谈者访谈时间为30~50分钟,且访谈在征得受访者同意后,以录音方式保留原始资料。最终,共收集音频数据1 216分钟,文本材料近30万字,并以此为依据,对收集的数据进行深度处理与分析,提炼概念与范畴,构建模型框架。

三、基于扎根理论的编码分析过程

(一)开放式编码

开放式编码是扎根理论的第一个步骤。在该阶段,研究者抛开传统研究理论预设,针对访谈获得的文本材料进行逐字逐句编码、比较语句间的异同,提取有意义的关键句、关键段作为分析单元,进行贴标签、概念化,并将相似概念进行归纳整合,提炼出反映师范生专业认同的初始范畴。通过对28份原始访谈材料多次整理,排除主观偏见等影响,随后对此进行逐句逐行编码,共获得425个参考点,进一步凝练为61个概念标签。基于此,合并同义概念并剔除无效概念后,最终进一步归纳总结得到30个初始范畴,如表2所示。

(二)主轴编码

主轴编码是指挖掘各类范畴之间的逻辑关系,并按照属性对相似的范畴进行分类处理的过程[11]。该阶段的目的在于对开放式编码形成的初始范畴,依照聚类逻辑,进一步分析比较,发现各范畴之间的各种关系,并将其串联为关联类属,提取主范畴。在30个初始范畴的基础上,根据语义关系、相似关系等再次对范畴进行归纳、整理,最终得到学习效能感、心理韧性、专业期待等13个主范畴,编码汇总如表2所示。

(三)选择性编码

选择性编码指的是在更高的抽象层次对主范畴之间的关系进一步分析,在所有的范畴之间归纳形成核心范畴,最终形成“故事线”,将各理论的要素整合起来[12]。该阶段主要是为了建立系统性的核心编码,将所有的范畴囊括在内并呈现研究的整体故事框架[13]。本研究在开放式编码和主轴编码的基础上进行进一步提炼与整合,最终确定了自我图式、重要他人、专业社会声誉、专业培养环境和行为意向等五大核心范畴(如表2所示)。

(四)理论饱和度检验

为检验理论建构的饱和性,本研究将预留的4份访谈材料按照三级编码的方式进行了新一轮的编码,并未发现新的概念和范畴,基于此大致可认为本研究在理论上已达到饱和状态,具有较为可信的现实解释力。

四、归因分析与模型阐释

本研究基于“认知—情感—行为”视角,将师范生专业认同界定为师范生在对所学专业的认知基础上,产生积极的情感专业体验以及行为倾向,是师范生个体心理与环境相互磨合的过程,包含专业身份认同、专业培养认同及专业发展认同3个子维度。其中,专业身份认同是指师范生对自身专业的认知和喜爱程度;专业培养认同是指师范生对专业培养方式、课程组织等的接受和认可程度;专业发展认同是指师范生是否愿意依据专业选择职业并将其作为个人终身发展目标的意向程度[14]。

师范生的专业认同受到自我图式、重要他人、专业培养环境、专业社会声誉四大核心范畴的影响,而行为意向是连接其中的桥梁。首先,自我图式作为内置性影响因素,通过行为意向影响师范生专业身份认同;其次,重要他人作为规范性因素,通过施加主观规范影响师范生专业身份认同;最后,专业培养环境、专业社会声誉则作为环境因素分别通过能力培养与信息反馈影响师范生专业培养认同和专业发展认同。基于此,建构出师范生专业认同的影响因素模型(如图1所示)。

图1 师范生专业认同的影响因素模型

(一)内置性因素:以行为意向为中介的自我图式

“自我图式作为一种认知结构”[15],在处理有关个人性格、能力信念、专业追求等各种信息中形成,是自我认知与自我评价的基础。自我图式行为意向是个人对自己实施某一特定行为的情感态度、行为意愿以及影响个人采取某项特定行为的主观规范共同作用的结果[16]。在本研究中,自我图式包括学习效能感、心理韧性以及专业期望;在内置性因素中,行为意向则仅包括自主学习意愿、专业情感态度;自我图式通过行为意向影响师范生专业身份认同。

首先,学习效能感通过专业情感态度和自主学习意愿双重作用影响师范生专业身份认同。当师范生能够有效地应用所学知识技能,他们会对自己产生正向的效能感,进而引发个体产生积极的情感预期并促进自主行为意愿的产生,提高专业身份认同。反之,师范生形成一种消极的学习效能感,往往会更容易分心,容易担心和焦虑甚至对专业产生怀疑的情绪。如学生F22表示“学校实践性课程较少,担心工作后专业技能掌握不够”,由此甚至对本专业产生怀疑,从而降低专业身份认同。

其次,心理韧性通过专业情感态度影响师范生专业身份认同。心理韧性是指个体应对重大压力、挫折等消极生活事件后能迅速恢复并应对的能力[17]。访谈调查发现,韧性强的师范生能快速调整心态,积极应对,如学生F14被补录的专业录取后,不断适应新专业后产生兴趣,增强了专业身份认同;而韧性弱的师范生易受外界环境影响,产生焦虑等情绪心态,从而削弱认同,如学生F19被凑数的专业录取后焦虑,表示“再给机会重新选择志愿,不会再选择本专业”。

最后,专业期望通过自主学习意愿影响师范生专业身份认同。专业期待是指个体对专业学习内容、专业技能、职业性质等方面的期待。专业期待越高,自主行为意愿则越强,若行为结果得到正向强化,那么专业身份认同感也会相应提高。访谈显示,强烈的求知和职业期待会转化为内、外源性动力,促进专业自主行为,强化专业认同。如学生F16因对手语等课程感兴趣选择特教专业,F15认为教师职业稳定有吸引力,均强化了专业身份认同。

(二)规范性因素:施加主观规范的重要他人

重要他人对师范生施加主观规范,影响师范生行为决策意向,对师范生的专业身份认同产生影响。主观规范是指个体综合社会规范与重要他人或团体的规范压力等外界因素后得出的主观认知[18]。依据外界规范压力的大小可将主观规范划分为指令性规范、示范性规范和选择性规范,指令性规范是重要他人对个体执行某一特定行为施加的高期望压力,示范性规范是重要他人执行某一行为对个体产生的示范性影响,选择性规范则是重要他人给予个体自由选择的权利并尊重其意愿,三者均会对师范生的专业身份认同产生规范性影响。

首先,指令性规范表现在父母、亲戚等重要他人在学生选择专业时,给予指令性建议,从而对学生造成高期望压力。访谈资料显示“父母高期望”“叔叔强烈期待”等均对学生的专业选择与认同产生影响。当师范生能将指令性规范内化为个人主观意愿时,则会接纳其师范专业身份,产生正向行为意向,促进专业身份认同,如学生F4表示“起初想转专业,父亲不理解,以后听取父亲建议学过一段时间,感觉挺不错且考研也会往本专业考虑”。相反,则会产生负向专业期望,如学生F26表示“父母从小就给我灌输当老师好的想法,小时候还是喜欢老师的,但后来他们说得越多,我反而就越不喜欢了,觉得很烦”。