“双碳”背景下高校碳金融人才培养生态模式研究

作者: 李菲菲 崔金栋 李冬焱

[摘 要] 随着我国碳达峰碳中和战略的持续推进,低碳、降碳目标成为经济发展的重要目标,同时也对高等院校双碳人才培养提出了全新的要求。目前我国碳市场运行机制尚不健全,高校也尚未建立完善的符合社会经济需要的碳金融人才培养体系,碳金融人才培养存在知识体系不完备、金融实践不落地、联合培养不完备等问题。本文从知识生态视角出发,分析碳金融知识生态体系中不同主体对于人才培养的不同需求,进而确定高校碳金融人才培养的影响因素,提出建立符合人才需求的高校人才培养策略,为促进我国“双碳”战略的实施提供人才支撑和智力支持。

[关键词] “双碳”;碳金融;人才培养;知识生态;人才生态

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2024)03-0043-07

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.03.007

2021年9月,中国郑重做出“双碳”承诺。随着我国“双碳”政策体系以及碳市场交易机制的不断完善,碳市场逐步发展成为一种引导各方参与碳达峰碳中和进程的新兴服务业,在促进经济社会各领域低碳转型方面发挥着越来越重要的作用。碳市场金融化即碳金融,是碳市场发展的主流方向。碳市场交易需要大量专业技术人才,高校作为人才供给侧,在“双碳”战略中发挥着人才保障和智力支持的关键作用,是推进“双碳”目标实现不可或缺的重要力量。目前,我国碳金融市场建立不完善,碳金融人才培养未成体系,课程设置混乱,实践环节缺失,碳金融专业人才缺乏专业化培养途径,这与碳金融人才需求形成强烈对比。构建体系化科学化高校碳金融人才培养模式将会极大地完善我国的碳金融人才供给结构,助力国家“双碳”战略实施。

一、国内外低碳人才培养研究综述

“双碳”战略的提出,不仅冲击了能源相关行业,同时也对高校人才培养提出了全新的要求。国内外学者从不同角度分析碳中和碳达峰目标下相关专业和课程的人才培养模式的变革。目前关于“双碳”战略对我国人才培养影响的研究主要集中于以下3个层面。

第一,关于“双碳”战略对中国教育整体影响的研究。王如志、崔素萍等认为,为适应国家低碳发展战略对人才的需求,高校应在本科教育中加大绿色培养理念,并建立“四位一体”的本科教育创新体系[1];聂雨晴、杜欢政则认为,在“双碳”目标下加强高校生态文明建设对经济社会高质量发展、促进社会低碳转型至关重要[2];张金山、曾婷婷、苏新华等利用生态系统理论梳理“双碳”人才培养的影响因素[3];张怡、焦石等则从欧美英等发达经济体双碳人才培养部署出发,探讨我国双碳人才培养的具体措施[4]。将绿色低碳理念渗透到高校教育管理的全过程有助于实现全民的低碳思维,促进低碳思维的全面培养。

第二,以具体学科或课程为研究对象分析关于“双碳”战略人才培养的冲击,其中最明显受冲击的是能源相关专业。刘劲松、张校刚[5]和吴啸、沈炯[6]以“双碳”为出发点,探究新能源专业本科及研究生教育过程中人才培养模式的变革;胡堃、邓先明针对中国矿业大学电气工程及其自动化专业,提出“双碳”目标驱动下的人才培养模式[7];周旋、王营茹等分析了在双碳背景下“环境监测”课程中融入“碳监测”内容的可行性及实行方案[8];王晓旭、赵静等从知识体系与行为习惯方面探讨碳中和碳达峰背景下新工科的人才培养模式及实现路径[9];马准、殷晓英等将CDIO工程教育理念引入“新工科”化工原理教学,探索化工原理课程教学创新改革路径[10]。能源专业的人才培养直接服务能源行业,对国家“双碳”战略发展有直接影响,因此能源专业低碳人才培养是促进低碳转型的起点。

第三,关于“双碳”模式下碳金融人才培养模式的研究。碳金融是一种以降低温室气体排放为目的的金融活动,它涉及碳排放权及其相关产品的交易、投资、低碳项目开发以及其他相关的金融服务。“双碳”发展离不开碳市场交易,同样对金融人才培养提出全新的要求。李玲从碳金融专业人才培养需求出发,提出碳金融专业本科人才培养模式[11];陈向阳、蔡玮基于碳金融对人才需求分类的基础上,以广州为例,提出金融学本科专业教学改革体系[12];刘牧心认为,碳金融专业人才培养应加快本科建设、培养学科交叉思维、注意国际化人才的培养[13]。专业的碳金融人才培养模式应建立完善的碳金融人才供给体系,多角度助力碳市场交易和“双碳”发展。

目前学者关于碳金融人才培养的研究主要集中于高等院校自身人才培养模式的构建,忽略了政府、碳交易市场等外部环境因素对于人才培养的影响,未将人才培养作为一个系统化生态化的系统分析,缺乏系统观。本文试图从知识生态视角出发,通过分析碳金融知识系统不同主体之间的相互作用,解析高校人才培养的影响因素,分析不同主体对碳金融知识的作用机制,建立符合人才需求的高校碳金融人才培养生态系统,为“双碳”战略实施提供人才支撑和智力支持。

二、基于知识生态的碳金融人才需求

碳金融人才需具备碳金融交易、碳资产管理、能源市场分析等交叉学科知识,是高校为适应碳市场交易培养的复合型创新型的专业人才。碳金融知识是碳金融人才培养的基础,碳金融知识在不同主体之间的流转,形成不同的人才培养需求。

(一)碳金融知识生态系统的构建

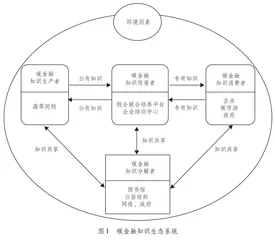

从图1可见,碳金融知识生态系统是碳金融知识流通过程中主体、客体、环境等因素构成的动态开放复杂系统,系统内主客体与环境不断协同演变,促成碳金融知识的生产、发展、创新;同时由于知识环境因素的复杂性,碳金融知识主体受环境变化不断演化,促进碳金融知识不断变革。

1. 碳金融知识生态系统的主体因素。第一,碳金融知识生产者,主要是指高等院校。碳金融属于现代金融理论、能源经济学、环境经济学、气候学等新兴交叉学科,需要碳排放相关的理论知识和金融市场理论。碳金融理论产生的时间较短,到目前为止尚未完全形成稳定、成熟的人才培养模式,同时碳排放交易市场不成熟,碳金融实践环境不完善,知识生产环境恶劣。因此,需要高等院校间或内部各学科加强配合,建立多学科交叉平台,为碳知识的生产提供理论支撑和师资支持,助力碳金融知识的生产。第二,碳金融知识传递者。高校生产的碳金融知识需要借助校企联合培养平台、企业培训中心等部门实现理论知识向实践知识的转移,最终提供给碳金融消费者。在这个过程中,校企联合培养实训平台和企业培训中心将高校产生的碳金融理论和企业、碳市场金融实践结合,促使碳金融知识的实践化、落地化。同时也能将企业参与碳交易过程中金融实践经验反馈给高校,高校据此不断调整人才培养方案来适应市场需求,实现碳金融知识的迭代提升。第三,碳金融知识消费者,主要是指企业、金融机构以及政府。参与碳市场交易的企业、金融机构等需要具备较完备的碳金融知识,能够识别碳交易风险,分析碳金融市场行情,实现碳金融资产组合,指导或直接参与碳金融活动;政府政策制定部门需要掌握碳金融知识,制定碳交易规则及相关法律法规并监督碳交易主体的交易行为。这些都形成碳金融知识的直接消费。第四,碳金融知识分解者。知识分解者是知识转移过程中知识的组织、析取、传播的承担者,是提升社会碳金融知识存量的重要一环。碳金融人才培养的知识分解者是图书馆、网络、公益组织和政府等。通过图书、报纸、网络等媒体手段可以将“碳金融”知识分解为民众可消化吸收的知识,政府或公益组织定期组织碳金融知识的普及讲座,促进社会低碳思维的建立,提高全社会的碳金融知识水平。

2. 碳金融生态系统的客体。碳金融知识生态系统内的知识客体是碳金融专业知识。碳金融知识是指将传统金融理论知识,如金融市场学、金融工程学、金融风险管理等与“碳”相关的气候学、环境学、能源经济学相结合形成的“碳金融”专业知识,包括碳市场管理、碳风险评估、碳金融衍生工具定价规则等,是学科交叉后形成的新兴知识体系,是碳金融知识生态系统的核心要素。

3. 碳金融知识生态系统的环境因素。知识生态系统的环境是促进知识产生、存在、发展、创新的重要基础,是一系列影响知识创造的经济、文化、技术等因素的总和。碳金融人才培养的环境因素可分为人才培养的内部知识环境和外部知识环境,其中内部知识环境主要是指人才培养知识体系内的生态环境,包括高校治学氛围、高校教师的知识储备、学生质量等因素。外部环境是指人才培养知识体系之外的环境要素,比如国家“双碳”战略实施进程、碳交易市场的建立及成熟程度、其他国家的碳管制政策等。内外部环境和碳金融人才培养的知识主体相互作用、彼此影响,使碳金融人才培养知识系统运转、演化。

(二)碳金融知识生态系统的知识转移及演化机理

1. 知识生态视角下碳金融人才培养的知识转移运行机理。从图2可见,在碳金融知识生态系统内,知识差促使碳金融知识由高势能的知识生产者,通过知识传递者,逐步转移到低势能知识消费者手中。

首先,作为知识生产者,高等院校负责整合校内资源或与其他院校配合完成跨学科的知识生产,融合多种学科知识的全新碳金融知识,同时实现碳金融理论知识的传授和实践技能的培养,输出碳金融专业技术人才。校企联合培养平台或者企业培训中心部分,作为知识的传递者,负责将专业技术知识和市场交易实践结合,通过定期培训的方式将校内碳金融理论知识向碳金融实践技能转化,并将符合市场需求的知识传递给企业等知识消费者。碳金融知识的消费者主要是排碳企业、金融机构、政府等。其中的企业,现阶段主要是能源类企业,组织拥有碳金融知识的专业人员进入碳排放交易市场从事金融交易行为,通过碳信贷、碳金融衍生工具、碳保险等手段处理本企业碳金融资产或负债,实现本企业利润最大化。金融机构通过碳交易调整产业结构,促进企业的低碳转型。政府部门利用碳金融知识制定碳市场交易规则、碳风险管控、碳资产排查等相关管理类工作。碳金融知识消费者在此过程中完成对碳金融知识的实践性检验,并将检验成效进一步反馈给相关高等院校等知识生产者,高等院校在此基础上进一步修正碳金融理论知识以适应知识消费者的需求,碳金融知识在逐步修正迭代过程中不断丰富完善。碳金融知识从专业院校、科研机构及碳交易企业逐步向外扩散,图书馆、网络、政府、公益组织等将专业知识逐步分解、扩散、共享,一直达到分解的目的,碳金融专业知识和低碳理念逐步实现由专有知识向公共知识的转化,并进一步促进碳金融知识的普及应用。

其次,在碳金融专业知识转移扩散的过程中,政府起到至关重要的作用,这里一方面包括我国政府对内制定的“碳中和碳达峰”任务,另一方面也受国外低碳经济政策的影响。无论是低碳背景下的产业结构转型,还是适应国际经济环境低碳化的转变,这些外部知识生态环境极大地影响了整个知识生态系统,促使知识的生产者加快对碳金融知识的吸收、转化、生产过程,同时政府对企业和市场的低碳政策要求又进一步加快了碳金融知识的消费、扩散。在碳金融知识生态系统中,国家“双碳”政策的推行力度极大地影响了知识生态链内碳金融知识的流动速度,进一步加快了碳金融人才培养的迫切性,促使碳金融人才培养知识生态系统的迭代提升。同时,碳金融知识生态系统的内部环境,如高校知识体系的构建、高校学生的知识储备等都会影响知识生态系统内碳金融知识的生产。跨学科搭建的碳金融知识系统需要高校利用校内相关专业组织完成跨学科交叉的知识体系整合,利用地区优势和外部碳金融、低碳转型企业实现产学研联动,对生产的碳金融知识进行实践检验,实现碳金融知识的迭代提升。

2. 知识生态视角下碳金融人才培养的知识转移演化机理。碳金融人才培养的知识生态系统涉及高等院校、科研机构、碳市场、政府、人才中介机构等多个部门。系统内结构复杂、主体众多;系统外部环境对碳金融知识生产与消费有直接影响,碳金融人才培养知识生态系统不断演化,各主体不断适应外部环境对系统的影响,呈现系统内部的自耦合和内外部协调的迭代提升。在系统内部,高等院校作为碳金融知识的生产者,需要利用多学科知识进行跨学科知识整合,但因为碳金融属于新兴学科,其知识体系并未完全建立,需要高校在内部建立自组织体系,建立多学科交叉平台,不断修正碳金融知识的生产;同时,由于碳金融知识的实践要求较高,知识体系主体之间的互动性较强,无论是科研机构、就业部门对于知识的传递还是碳市场、企业、政府部门对于碳金融知识的消费,都处于探索状态,各主体对知识的认知不断发生变化,逐步将知识的实践性要求和原有旧知识融合,产生新知识,不断完成修正的知识,实现碳金融知识的动态积累。伴随知识生态系统各要素的协作与磨合,碳金融知识内容不断丰富,并反馈给自身组织,完成知识的自我耦合,促进碳金融知识链迭代提升。

碳金融知识生态系统内各主体完成系统内自我迭代的同时与内外部环境相互作用,通过知识的消费、消化分解逐步完善碳金融知识体系,并适应碳金融交易市场的需求,碳金融知识在时间维度和空间维度内不断迭代提升实现社会碳金融知识的积累、增值。

三、高校碳金融人才培养体系构建策略

知识生态系统是将知识管理理论与生态系统理论相结合,旨在通过分析知识创新、知识运动的社会关系与行为,促进知识共享和知识服务的发展,对知识管理和知识创新而言具有重要意义[14]。高校人才培养的最终成果为培养具有相应理论知识和实践技能的专业技术人才,知识要素在人才培养体系的构建中起到基础作用。知识的流动联通人才培养体系中的多方主体,将高校、企业、政府、就业市场、用人单位等多主体联系到一起,形成一个动态的、开放的、复杂的系统网络,各要素之间相互联系、相互影响,随着知识环境的改变而不断发生变化。