高校新进青年教师职业认同偏离与重构路径研究

作者: 谢熠

[摘 要] 青年教师发展是高校培养人才工作中的重要内容。通过分析高校新进青年教师的现状,并从原有职业身份转变,以及职业认同断裂、职业认同错位、职业认同迷失等现象,发现个体因素、职业环境和职业认知的相互作用形成的职业认同的生成机制是导致职业认同偏离的主要原因。为更好地实现高校新进青年教师的职业认同重构,需要以完善制度机制、优化工作环境、强化组织支持推动职业环境重构;以加强培训引导、提升职业能力、明晰职业规划推动职业能力重构;以引导青年教师树立科学职业价值观、建立务实职业期待、找准角色定位推动职业认知重构。

[关键词] 高校;新进青年教师;职业认同;重构路径

[中图分类号] G645 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2024)03-0108-06

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.03.017

高校青年教师是高校教学和科研发展的重要力量,也是国家科学技术和教育事业发展的重要支撑。职业认同(career identity)是驱使个体职业发展的重要心理动力,在个体的职业选择、职业探索、职业适应和职业成功中扮演着重要角色[1]。高校新进青年教师职业认同的偏离,既危害着青年教师的个体发展,又影响着整个人才队伍发挥作用。培育和提升高校新进青年教师的职业认同感,有利于青年教师更好地融入和适应职业发展,充分发挥青年教师在科技探索、教书育人中的积极作用,为我国教育科技的进步和人才培养提供可持续的发展支撑。

一、高校新进青年教师职业认同的生成与转变

(一)职业认同的生成机制

职业认同概念发轫于心理学家埃里克森(Erikson)关于自我同一性方面的分析,他认为职业认同主要是指个体在成长过程中,随着个体和社会角色的变化,对自己所在的社会位置和即将在职业中扮演角色的认识和澄清,个体的认识与职业实现同一性即职业认同。后续学者霍兰德(Holland)等在这一概念的基础上,对职业认同的内涵和关联进行了扩充,认为职业认同是个体对职业兴趣、职业目标、职业能力等方面的认识和取向,并由此衍生出职业认同分析的状态论和过程论两种视角。状态论认为,职业认同是一种结果和状态,是个体在职业环境中对待职业的认知和态度。过程论倾向于职业认同是一个随着职业环境和社会阅历而不断变换的过程[2]。也有学者认为职业认同是一种个体对职业的情感联系,这种情感联系体现在个体对职业价值、职业意义的肯定,并从职业中能够获得乐趣[3]。个体价值观、成长经历、家庭环境、性格特征等个体性因素[4],职业、文化、社会等职业环境因素共同作用于个体的职业认同[5]。从以上职业认同研究中可以发现,职业认同是个体基于职业兴趣、职业能力等因素,与职业环境因素相互作用,产生对职业价值、职业发展、职业环境等方面的认知,从而产生对职业价值和职业意义的肯定。

职业认同的产生主要可以分为个体层面和职业环境层面两个维度。就个体层面而言,职业认同主要与个体的价值观、成长经历、职业能力、职业目标等相关联。当个体的职业价值观、职业能力、职业目标等与职业本身具有一致性时,个体就能够与职业相适应[6]。在职业适应的过程中,个体获得职业乐趣,以及对职业价值和职业意义的肯定,由此产生职业认同。在职业环境层面,职业认同受到职业性质、职业氛围、职业压力、职业评价反馈等因素的影响。职业环境是职业认同的外部变量,当职业性质、职业氛围、职业压力、职业评价反馈等因素符合个体职业发展规律,能够为个体在职业发展中提供帮助而不是阻碍时,就有利于个体职业认同的生成。当个体性因素和职业环境因素实现同频共振、互相促进时,个体和群体的职业认同就会得到最大化提升,从而有利于产生对个体具有支持性的良好职业状态,促使个体取得职业成功,并形成良性循环[7]。

(二)高校新进青年教师职业认同的转变

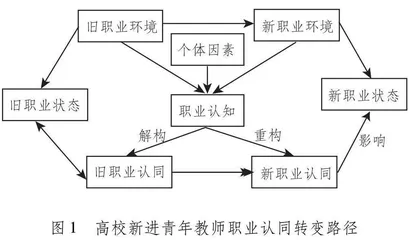

在职业环境、职业状态的新旧转变中,需要完成新旧职业认同的转变,否则就会产生旧的职业认同难以适应新的职业环境,从而给职业状态带来消极影响,最终对职业发展产生负向作用。新旧职业认同的转变主要由职业环境、个体因素通过职业认知的中介作用,在解构旧的职业认同的同时,建构新的职业认同,实现职业认同重构,并进一步作用于职业状态。其中,职业环境、个体因素是客观前置变量,职业认知是主观中介变量,职业认同和职业状态是主客观因素共同作用的结果。职业环境是指个体当前职业所在的客观环境,包括职业的制度环境、文化环境、社会环境、工作环境等,并通过考核评价、资源分配、收入水平、工作压力、人际关系和社会经济地位等具体指标表现出来。个体因素主要是指个体的成长经历、家庭环境、职业适应能力等因素。职业认知主要是指在职业环境和个体因素相互影响下,对职业的认识和理解,包括职业期待、职业价值观、职业角色等。职业状态是个体在职业中表现出的积极或者消极、正面或者负面的状态,通过职业产出、工作状态等指标表现出来。职业状态和职业环境有广义和狭义之分,狭义主要是指个体进入职业后所在的工作状态和面临的具体环境,广义是指个体所处角色情境时所在的状态和面临的职业环境。因此,从广义上讲,正式进入职业岗位前的学生状态和学生环境也可以视为一种职业状态和职业环境。

高校新进青年教师主要是由应届学生、企事业单位人员等转变而来。新进青年教师面临着从旧的职业环境、职业状态向新的职业环境、职业状态转变,这种转变通过职业认知的中介作用,也必然带来职业认同的转变。新进青年教师原本处在自己所在的职业环境中,并对所在职业环境具有基本的认知,在这种认知下产生相应的职业认同。当青年教师进入新的职业环境时,新的职业环境会对职业认知产生冲击,进而对旧的职业认同进行解构,并重构新的职业认同。这个转变过程既可能产生冲突,也可能迅速完成转变。例如,当个体对新职业环境表现出弱适应,或者原有职业认知期待与新的职业环境反差较大时,个体职业认同就会面临一个较长的“渐进式”转变过程;反之,个体对新的职业环境具有强适应,符合个体职业认知期待时,职业认同会迅速得以重构。个体在新的职业环境、职业认同的共同作用下,能够产生出新的职业状态。新的职业状态与职业认同相互影响,相互促进。高水平职业认同产生良好的职业状态,并通过职业产出和成功表现出来。良好的职业状态和职业产出,反过来又会增强个体的职业满意度和成就感,进一步强化职业认同,形成良性循环。高校新进青年教师职业认同的转变路径如图1所示。

二、高校新进青年教师职业认同偏离及其原因

(一)职业认同偏离的表现

1. 认同断裂:职业角色转变受阻。认同断裂主要是指原有的职业认同解体,而新的职业认同却难以有效建立的缺失状态。高校新进青年教师面临着从原有的职业环境、职业状态向新的职业环境、职业状态的转变,多数新进青年教师需要由学生角色向教研人员角色转变。旧的职业环境、职业状态与新的职业环境、职业状态往往具有相当的差异性。例如,学生角色更多的是在导师指导下完成学业任务,而作为高校教研职业人员,不仅需要完成领导交办的工作,还需要充分地发挥自我能动性进行教研创造。这种差异性导致高校新进青年教师原有职业认同解体,需要重构新的职业认同作为支撑。部分高校新进青年教师难以从原有职业状态和职业环境中完成角色转变,新的环境打破了原有职业认同,但是新的职业认同却无法建立。认同的断裂,通常会导致个体心理资源损耗,难以有效适应新的职业环境和融入职业团队,无法进入良好的职业状态。

2. 认同错位:职业价值偏离。职业认同错位主要是指个体对职业期待、职业价值、角色定位取向的错位偏离了职业应有的特质和需要。部分高校新进青年教师在个体性因素和职业环境因素的双重影响下,表现出偏离职业本身应有的价值取向和现实需要。第一,职业期待错位。部分高校新进青年教师对职业价值的肯定脱离实际,对成长环境、工作环境、工作氛围等职业环境因素抱有不切实际的期待。当职业环境与个体预期具有差异时,容易产生心理落差,导致认同错位。个别新进青年教师入职后即想迅速成长为职业金字塔的顶端,意图能够迅速获得所有同事的认可,这与大部分青年教师成长需要一个相对缓慢过程的客观环境偏离,从而产生职业期待与外部职业认可的落差。例如,高校新进青年教师,特别是由名校博士引进到地方高校工作的青年教师,往往会产生心理落差大、角色转变困难、职业期待减损等职业认同错位的问题[8]。第二,职业价值的单向驱动。迫于学术环境、考核和生存压力等多种因素的制约,高校青年教师的学术研究等职业动机主要以外在驱动占主导[9]。部分青年教师在市场经济消费主义、物质主义等思想影响下,单纯以经济收入高低等物质性因素作为肯定职业价值的唯一评判标准,致使职业认同与职业本身应有的实现个人价值、追求社会价值相互割裂。一旦经济收入等物质保障与其心理预期相左,即表现出对职业的否定和离职意愿,职业认同则会异化为由收入等物质因素而主导的单向驱动。然而,高校具有发展教育和科研事业的社会责任和神圣使命,不能完全受资本和短期物质利益所左右。当青年教师的消费主义、物质主义倾向与高校人才竞争中以物质回报作为筹码吸引人才的状况产生相互作用时,往往会导致高校人才流动的失序,为整个人才发展治理带来困扰[10]。第三,职业角色定位偏离。高校职业劳动以教学科研为主的性质,决定了从事高校教研的工作者需要有足够的职业认同,才能够持续为个人职业发展和教研事业发展提供心理资源。然而,部分高校新进青年教师对高校工作的职业价值不是倾向于积极肯定,而是倾向于消极否定。他们对高校教研工作并无热爱之情,仅仅只是作为一种谋生的手段和无奈的选择,而非实现自我和社会价值的职业追求,在面对竞争和压力时,以“躺平”“佛系”的状态消极应对。

3. 认同迷失:职业价值波动。个体对职业价值的肯定表现出不稳定的特征,时而积极肯定,时而消极否定,即职业认同迷失。部分高校新进青年教师入职后,在职业状态符合个体职业期待时,表现出高度的职业认同。一旦出现职业挫败,又迅速否定职业的价值,表现出极低的职业认同。对职业价值肯定与否定相互交织,呈现出不稳定的状态,表现出职业认同迷失。一方面,高校的教学和科研工作,其产出往往具有一定的不确定性,特别是科研工作更是可能存在投入大量时间精力却短期无所收获的情况。高校青年教师职业成就一时的高低起伏实属正常,但是如果长期难以适应教学科研职业本身的风险和波动特征,就可能陷入职业认同的迷失。另一方面,高校新进青年教师获得组织和同事的认可往往需要一个循环往复的过程,部分新进青年教师在相当长的一段时间内,难以获得组织和同事稳定的认可和积极评价,从而陷入自我怀疑和职业认同迷失陷阱。

(二)职业认同偏离的原因

从职业认同的产生机制出发,职业认同主要来源于职业环境、个体性因素、职业认知的共同影响。高校新进青年教师职业认同的偏离,主要是因为在已有个体因素的基础上,由于客观职业环境的变化,与主观职业认知相互作用,导致新的职业认同难以有效生成或者转变。第一,个体因素导致的认同偏离。高校新进青年教师已有的家庭环境、成长经历、职业适应能力等个体因素是影响职业认同的重要来源。这些因素会影响个体对职业的价值判断,从而影响职业认同的生成。个体因素中一部分是家庭环境、成长经历等不可改变的既定事实。例如,个体家庭成员对高校教职工作价值的肯定或者否定的意见,会对个体的职业选择和认同度产生直接影响。另一部分是可以改变的职业适应能力等因素。职业适应能力决定了个体在职业身份角色转变过程中是否顺利,与职业认同具有显著的正相关关系[11]。如果个体职业适应能力较弱,难以融入职业环境,职业发展计划模糊,遇到困难就“本能恐慌”,职业角色的转变往往会受到阻碍,从而对职业认同产生负向作用。家庭环境、成长经历等既定因素在入职前后具有相对稳定性,不具有在短时间改变的可能。职业适应能力虽然在入职前也已形成,但是会与职业环境相互作用,具有改变的空间。第二,职业环境导致的认同偏离。高校新进青年教师面临着新的职业制度环境、社会环境、文化环境、组织环境、工作环境等宏观或微观因素的影响。宏观的制度环境、社会环境、文化环境会对高校新进青年教师造成职业认同干扰。例如,随着经济社会发展的节奏越来越快,竞争日益激烈,高校新进青年教师不得不面临各种挑战和竞争,必然带来职业压力,从而影响职业认同。又如,由于市场经济中消费主义的盛行,个体往往面临着高房价、高生活成本、高消费需求等压力,高校新进青年教师容易将自身职业收入与其他职业收入相互比较,或与其他同辈群体职业物质回报进行比较,并倾向于以物质回报作为肯定职业价值的重要标准和驱动因素。当个体的社会比较产生心理落差,又不能正确认识不同职业回报的差异时,就会导致高校新进青年教师职业认同偏离。第三,职业认知导致的认同偏离。职业认知是在个体因素和职业环境共同作用下产生的对职业的看法。职业环境、个体因素通过职业认知的中介作用,对职业认同产生影响。因此,职业认知的偏差,也会导致职业认同的偏离。一是职业期待的偏离。高校新进青年教师正式入职前,一定程度上都会带有包括对职业环境、收入、氛围、晋升、地位等方面的心理期待。合理的心理期待,有利于个体更好地适应职业需要,但过高的职业期待会使个体产生心理落差,过低的职业期待会使个体陷入盲目满足,两者都会对个体职业认同产生消极影响。二是职业价值观的偏离。职业价值观决定了个体对从事职业的认识和职业角色的定位,进而影响职业的价值取向时,并通过职业认知作用于职业认同。例如,当高校新进青年教师具有为科研事业而奋斗的价值取向时,就会倾向于将职业发展平台、实现科研抱负的条件等作为当前职业价值的衡量标准,而不是将物质回报等其他因素作为衡量标准。