替代还是互补:本土留学教育的属性定位、挑战及应对

作者: 张紫薇 牛风蕊 张涵

[收稿日期]2024-04-01

[基金项目]国家社会科学基金教育学一般项目“新科技革命背景下工程博士跨界联合培养的促进机制研究”(项目编号:BIA230210)。

[作者简介]张紫薇(1986-),女,回族,山东聊城人,博士,广州行政学院公共管理教研部副教授;主要研究方向:教育经济与管理。牛风蕊(1981-),女,河南南阳人,博士,福州大学高等教育研究所副研究员;主要研究方向:高等教育管理。张涵(2001-),女,回族,山东聊城人,山东师范大学外国语学院硕士生;主要研究方向:学科教育(外语)。

[摘 要]

本土化和国际化的双维互构塑造了本土留学教育的双重属性,推动着我国本土留学教育从“国际本土化”到“本土国际化”的不断演进,反映了本土留学教育价值取向的动态变迁。在早期萌芽—规范发展—内涵提升的发展过程中,本土留学实现了从优质教育资源的补充剂到留学教育去精英主义的助推器的功能跃变。本土化和国际化的矛盾与冲突凸显了多元利益主体在学术国家化与国际化进程中的嬗变、更替与演进。过去由于留学教育的本土化长期被忽视,导致本土留学教育成为互竞条件下的次优选择,输入国和输出国存在合而不作的潜在隐患。未来本土留学教育亟需因时而变,如拓展合作交流平台、打造特色亮点、构建课程国际化标准等,在变革中重塑高等教育国际化格局,以实现创新超越和合作共赢,最终推动面向大众化的高等教育国际化快速发展。

[关键词]本土留学;本土化;高等教育国际化;中外合作办学

[中图分类号]G648.9 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)04-0001-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.04.001

中外合作办学作为一种本土化的留学方式,在教学语言、培养模式等方面与出国留学高度契合、相互贯通,并有效缓解了出国留学的难题。由此,本土留学作为出国留学的一种临时性替代品,在当前全球贸易保护主义、单边主义抬头,逆全球化浪潮愈演愈烈的背景下显得尤为重要。在国际关系扑朔迷离、国家“双循环”战略导向、本土留学教育自身发展需求的三重变奏中,本土留学教育再次引发关注与探讨:本土留学之于出国留学是“此消彼长”的替代还是多元化的互补?本土化与国际化是合作还是对抗?未来本土留学如何在变革中实现创新以重塑国际化?这些问题与本土留学教育的属性特征及未来发展趋势等密切相关。

一、本土留学教育的概念内涵及属性定位

20世纪80年代,随着中外合作办学项目和机构在中国的发展,本土留学教育开始萌芽。本土留学作为一种不出国门的留学形式,随着本土留学项目和机构的发展逐步被熟知,并被柯佑祥、张紫薇等人界定为“一国公民不用出国即可在自己的国家接受来自其他国家大学提供的本科专业教育”[1]。本土化和国际化构成了本土留学的一体两面,是解释本土留学教育的双重属性,本土化是国际化的基础,而国际化则是一种具有更高表现形式的本土化[2],两者既对立又统一,构成相互交织、双向互动的关系。

(一)本土化:本土留学教育的基本特征

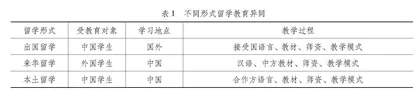

邬大光将本土化分为“由外到内”和“由内到外”两个层次,本文中的本土化特指“由外到内”的本土化,由此对应“外来化”或“进口化”。“由外到内”的本土化是本土留学的表面空间属性,成为我们认识本土留学教育的起点。不同于出国留学教育所强调的受教育者或教育项目等的出口化,即接受国和派遣国通常涉及两个不同的国家或地区,本土留学教育则打破了传统意义上留学教育的地理位置局限,进一步扩展了留学教育的边界,强调国际教育资源的外来化或进口化。如表1所示,本土留学成为我国留学教育的“第三辆马车”:相对于来华留学,本土留学是以中国学生为教育对象;相对于出国留学,本土留学是在国内接受高等教育。教育对象虽然是中国学生,但学校的招生、专业课程的设置、教学内容的安排、教学语言的使用、师资队伍的建设、学业成绩的评价等均以国外高等教育为基础。因此,中国学生在国内接受国外高等教育,即留学教育的本土进口化成为本土留学区别于其他留学教育模式的最基本的特征,在凸显了本土留学空间属性的同时,也意味着更多的优质教育资源向国内流动。

(二)国际化:本土留学教育的核心要义

简·奈特(Knight,J)将高等教育国际化划分成海外国际化(IA)和本土国际化(IaH)[3]。海外国际化包括跨国高等教育的常见模式,涉及学生、教师和项目的流动[4];而本土国际化则主要是指课程与学习结果的国际化[5]。本文中的国际化对应的是本土国际化,它是本土留学教育的本质核心特征,是我们理解本土留学教育的归宿和落脚点。本土国际化表明本土留学教育从关注输入和输出到以结果为导向,并不局限于学习的位置因素,而是强调有目的的、系统的将国际的、跨文化的内容融入课程中,让学生在自己的国家接受到国际化的高等教育,最终目的是“让更多的、没有海外留学经历的学生获得国际化视野和跨文化能力”[6],让所有学生“在全球化进程中更为积极”[7]。从这个意义上看,本土留学不但有利于去精英主义的高等教育进程,而且表现出高等教育国际化要以提高教学和研究质量为最终目的,将为社会发展做出更有意义的贡献。

二、本土化与国际化“双维互构”中本土留学教育价值取向的变迁理解本土化和国际化双重属性定位是理解本土留学教育的关键。留学教育长期以来强调地理疆域思维和国家竞争的国家主义理念,过度关注人员流动和教育资源移植等,将留学教育仅仅视为跨国界的活动,忽视了人类知识和学术的交流合作,不利于高等教育国际化的充分发展。“本土留学”概念打破了传统观念,人员是否走出国门不再是留学教育的约束条件,这对基于地理疆域的国际化理念是一种冲击。本土化和国际化不仅是本土留学教育的关键属性,也反映了其发展过程中的矛盾与冲突,即本土化和国际化并非一成不变的,而是处于不断变化中的[8],由此凸显出多元利益主体在学术国家化与国际化进程中的嬗变、更替与演进。本土化和国际化的“双维互构”推动了我国本土留学教育从“国际本土化”到“本土国际化”的演进。据此,我国本土留学教育可划分为3个阶段:萌芽发展阶段、规范发展阶段和内涵提升阶段。在每个阶段,本土留学教育的角色与定位都在持续变迁,使得本土化和国际化交替倚重,塑造了不同时期本土留学教育的发展主题。

(一)萌芽发展阶段(1978—2002年):扩充优质教育资源的补充剂

1978年,全国共有普通高等学校598所、招生40.2万人,在校生85.6万人,毕业生16.5万人,毛入学率不足5%[9]。随着改革开放的不断深入,为适应社会主义现代化建设对人才的迫切需求,政府不断深化高等教育体制机制改革,力争打破我国高等教育办学形式单一且整体教育水平不高的局面。其中就包括高等教育国际化发展,主要表现在大量选派学生出国留学以扩大国际交流与合作上。与此同时,中外合作办学也得到了发展。1986年,南京大学和美国霍普金斯大学合作建立中美文化研究中心;1987年,天津财经学院与美国俄克拉荷马城市大学合作举办MBA项目[10]。这些早期的中外合作办学项目和机构是本土留学教育早期萌芽状态的成果,体现了本土留学教育从无到有的变化。此后,《中国教育改革和发展纲要》《中外合作办学暂行规定》《关于加强中外合作办学活动中学位授予管理的通知》等文件的颁布肯定了中外高校合作交流的意义,也为本土留学教育的发展提供了政策指引。在此基础上,本土留学教育逐渐发展起来,截至2002年底,共有中外合作办学项目和机构712个[11],不仅为本土留学教育的发展创造了条件,也进一步提升了我国高等教育的国际化水平。

在萌芽时期,本土留学教育作为一种优质教育资源的补充剂,强调将具有一定领先优势的教育教学理念、人才培养模式、课程、教材、教学方式方法、教育管理制度、师资队伍、管理团队和质量保障体系等优质教育资源直接引入本国[12]。这一时期,本土留学教育最典型的特征是“国际本土化”,通过进口国际优质教育资源拓宽教育渠道,以实现对国内教育资源的有益补充,满足我国高等教育事业改革发展的需求。

(二)规范发展阶段(2003—2012年):激发高等教育改革的催化剂

到2002年底,我国普通高等学校有1 396所[13],其中民办高校133所,普通高等教育在校生903.36万人,毛入学率达到15%,我国高等教育正式进入大众化阶段。本土留学教育与民办高等教育得到快速发展,逐步形成以公办高等教育为“一体”、以本土留学教育与民办高等教育为“两翼”的新格局,此阶段我国高等教育体系呈现出从同质化走向异质化的阶段特征。特别是在中国加入WTO后,跨境高等教育、本土留学教育等迎来了发展的黄金时期。为满足本土留学教育规范发展的需要,国务院和教育部于2003年到2012年陆续发布《中外合作办学条例》《教育部关于当前中外合作办学若干问题的意见》《教育部关于进一步规范中外合作办学秩序的通知》等政策文件,规范并引领了本土留学教育的发展。从2002年到2012年,本科层次的本土留学机构与项目数从148个发展到538个(包括本硕、本硕博层次),硕士层次的本土留学机构与项目数由54个增加到169个,博士层次的本土留学机构或项目数由2个增加到10个[14]。至此,本土留学教育规模和质量得到规范有序的推进,成为我国高等教育体系中的重要组成部分。这一时期,本土留学教育不仅缓解了我国高等教育供需矛盾,还成为刺激我国高等教育改革的催化剂。伴随着宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学等本土留学机构的成立,本土留学教育被期待能发挥“鲶鱼效应”,以推动我国高等教育多元化、规范化与国际化改革。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中鼓励建设一批示范性的中外合作办学项目和学校,明确了“坚持以开放促改革、促发展”的理念。这体现出我国高等教育国际化不再是“拿来主义”的全盘进口化,而开始重视国际化与本土化高等教育资源的融合,本土留学教育需适应并引领我国高等教育的结构性改革。本土留学教育的适应引领作用主要表现在3个方面:一是本土留学教育的发展不仅体现出我国高等教育的制度创新,还进一步体现出我国高等教育办学主体形式、教育经费融资渠道、教育服务贸易形式的变革与拓展。二是本土留学教育发展过程中出现的各种问题,如教育主权认证、本土留学教育的公益性与营利性权衡、本土留学教育质量监管与评估等,推动了我国高等教育管理与评估体制的进一步完善。三是本土留学教育作为一种重要的外部变迁动力,激发了我国本土高等教育的内生动力和创新活力。随着本土留学项目、机构数量和质量的不断提升,其在吸引优秀生源和师资、“以学生为中心”的育人理念、不“唯高考分数论”的学生评价模式等方面给我国高等教育带来了更具竞争性的环境压力和观念冲击[15]。

(三)内涵提升阶段(2013年至今):实现留学教育去精英主义的助推器

从1978年到2012年,我国高等学校数量增长了约4倍,在校学生规模增长了约40倍,我国高等教育规模和年毕业生人数已跃居世界首位[16]。另外,为适应新时代经济社会发展,我国高等教育发展开始由规模速度型粗放增长转向质量效率并重的内涵式发展,并由此进入全面质量提升的统筹推进阶段。在此背景下,本土留学教育正式进入提质增效的发展阶段,开启了新时代“回应需要”与“充分发展”的新境界和新征程。从2013年到2018年,教育部相继出台了《关于进一步加强高等学校中外合作办学质量保障工作的意见》《关于部分中外合作办学项目违规超规模招生处理办法的函》《关于进一步加强中外合作办学监管工作的通知》等文件,就中外合作办学的整体规划、办学质量、学位管理、违规招生等问题做出了规范和指示。2019年,中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》,再次强调“全面提升国际交流合作水平,提升中外合作办学质量”,新时期教育对外开放要开创更有质量、更高水平的新格局。截至2022年,我国的中外合作办学机构和项目达到2 447个,其中本科以上机构和项目共1 295个[17];具有独立法人资格的中外合作办学的大学10所,非独立法人中外合作办学机构121家。总体而言,本土留学教育在此阶段呈现出“提质增效、服务大局、增强能力”的趋势,坚持了质量本位的内涵式发展路径。在新的时代背景下,我国本土留学教育日益重视扎根于中国大地办大学,打造中国办学特色。在本土留学教育内涵式发展诉求下,本土留学教育的办学层次和质量不断提升。据统计,目前在“双一流”建设高校中,建设的本土留学教育机构有45个,本土留学教育项目有189个,86%以上的“双一流”高校有本土留学教育机构或项目,这些机构或项目中约20%的外方合作院校为QS世界大学排名前200的高校[18]。此阶段,本土留学教育项目和机构发展模式由“依附发展式”转向“借鉴超越式”,合作理念从单向的“国际本土化”走向双向互动的“本土国际化”。这一时期,高等教育改革不断深化并取得空前进步。据统计,2019年我国高等教育毛入学率达到51.6%,正式进入普及化阶段,高等教育办学规模和毕业生人数年年上升。但我国留学教育仍停留在精英化阶段,能够选择出国留学的家庭仍是为数不多的精英阶层。相对于我国高等教育的快速普及,出国留学教育的规模及增长速度十分有限,且存在精英主义、功利主义导向[19],不能满足“更加公平而有质量”的教育诉求。本土留学教育则正好回应了对国际化教育的需求,有力地助推了我国留学教育从精英主义迈向大众化选择,推进了我国留学教育去精英主义的进程。