“思创融合”对分大课堂全域教学研究:共性困境、践行逻辑及模式设计

作者: 陈广仁

[收稿日期]2024-03-11

[基金项目]广东省2021年度教育科学规划课题(德育专项)“‘三全育人’视角下高职对分式‘思创融合’德育模式研究”(项目编号:2021JKDY049);2021年广东省高等职业教育教学改革研究与实践项目“产教融合模式下的高职营销类专业‘三教’改革研究”(项目编号:GDJG2021061);2021年广东省高等职业教育教学改革研究与实践项目:基于“‘对分课堂’思政课教学模式的中高职教育教师能力提升培训研究”(项目编号:GDJG2021081)。

[作者简介]陈广仁(1976-),男,广东湛江人,博士,广东机电职业技术学院副教授;主要研究方向:创新创业、产教融合、商业模式。

[摘 要]在“大思政课”的建设背景下,职业院校要坚持开门办思政课,建设“大课堂”。现阶段职业院校在思政教育与创新创业教育相融合,即“思创融合”的教学方面存在创新创业价值观内化不足、知识转化不高、能力外化不强等共性困境。基于“三全育人”格局,借鉴对分课堂教学原理,探究“思创融合”对分大课堂全域教学的践行逻辑并设计教学模式,该模式厘定认知、情怀、意志、行为“四阶递进”教学目标;匹配意识、文化、精神、素养“四位一体”教学内容,贯通“三个课堂”对分全域教学路径,最后设计“三全育人”教学评价体系。研究成果诠释了“思创融合”对分大课堂全域教学模式的系统性,能为职业院校开展“思创融合”教学实践及理论研究提供新的参照视角及理论框架。

[关键词]大思政课;对分教学;思创融合;思政教育;教学模式

[中图分类号]G711 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)04-0114-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.04.017

2020年,教育部关于《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知强调:要使各类课程与思政课程同向同行,构建全员全程全方位教学大格局,增强大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力[1]。2023年,教育部等十部门印发《全面推进“大思政课”建设的工作方案》的通知,提出要“坚持开门办思政课,强化问题意识、突出实践导向,充分调动全社会力量和资源,建设‘大课堂’,推动思政小课堂与社会大课堂相结合”[2]。

“思创融合”是职业院校在以专业教育培养学生创新创业能力的同时,通过思政教育强化创新创业素养及精神,塑造良好的道德品格的教学活动[3]。在“大思政课”的建设背景下,职业院校需将思政课堂教学与创新创业实践的教学紧密结合,聚焦立德树人根本任务[4],铸魂育人,不断增强针对性、提高有效性,实现入脑入心。职业院校除了通过创新创业教育与专业教育、项目训练来提升学生的创新创业能力外,还需进一步唤醒学生的创新创业意识,提升学生对创新创业的认知程度,培育其高尚的思想道德、高层次的职业素质以及强大的企业家精神和创业精神。此为职业院校以思政教育推动创新创业教育高质量发展的根本育人目标。

一、职业院校“思创融合”教学的共性困境

自2019年教育部对创新创业教育实行“思创融合”的教学改革以来,多数职业院校对如何应用“思创融合”开展教学进行实践探索,获得了丰富的实践经验及成果,建设“大思政课”的政策指引,为进一步深度融合思政课理论教学与创新创业实践教学提供了方向。

思政教育需要实现知、情、意、行的统一,以突出学生的主体性、体验性、实践性[5]。由于创新创业实践性强,具有强烈思辨特色的教育内容更需要学生具有实践能力、思考能力、创新创业素质以及内在精神。职业院校在思政课教学方面缺乏成熟可供借鉴的经验及理论指引,过于理论化、脱离实践的“两张皮”现象一直没有消除,在“思创融合”培育学生的主体性、体验性、实践性方面面临以下较为突出的共性困境。

(一)学生学习主体性弱,学习兴趣不浓,创新创业价值观内化不足

构建在创新创业教育中融入思政元素的“思创融合”教学模式,一方面以课程思政的方式实施,主要由专业课教师通过在创新创业教育体系的专业或创新创业基础课程中嵌入思政元素,以课程为载体进行思政课教学活动;另一方面以思政课程的方式实施,此类课程由思政课教师通过在思政课程中渗入创新创业元素进行教学,但受限于思政课的严谨性及理论性,实践效果并不理想。由于现阶段专业课教师与思政课教师没有形成高度互补的复合型师资团队,出现专业课教师的创新创业课程缺乏德育元素,而思政课程缺乏创新创业元素的相互独立与脱节现象。

在校期间,学生主要在第一课堂(又称“思政小课堂”)学习思政理论,但现有的教学活动多以教师讲授知识为主、学生被动接受为辅。在“思创融合”相关课程教学中,由于教师多数倾向以务虚的形式对创新创业课程涉及的思政内容进行宣贯式、零碎化的教学,导致思政课内容趣味性低,学生学习兴趣不浓,抬头率不高。教师难以将思政理论渗透到课堂学习中,学生应付式的学习现象非常普遍,学习主体性较弱,导致学生创新创业价值观内化不足[6]。学习主体性体现在学生自主参与学习环节的主动程度,对于如何创新主体性强、趣味性高的“思创融合”教学方式,激发学生的兴趣,提升教学效果,是现有“思创融合”教学方面亟待解决的关键问题。

(二)学生学习体验性弱,理论拓展性差,创新创业知识转化不佳

创新创业教育具有教学体验性突出、思维突破性强的拓展型特征。在实践教学过程中,院校主要通过专业训练、项目式教学、活动设计、竞赛等方式开展创新创业教育,以提升学生的知识理解能力及创新创业能力。一方面,思政元素作为创新创业教育的隐性构成部分,往往为专业课教师所忽视,在创新创业教育中重知识能力培养、轻素养培育的问题非常突出。另外,如何在思政教育中提炼创新创业元素,属于知识、理论及学科交叉性强的创新,在这方面院校仍处于探索阶段,没有形成完备可行的参照模式。

另一方面,院校在校园内以团委或学生社团为核心组织的第二课堂活动中,对思想政治性主题涉及较多,关联创新创业德育的特定性专题训练较少,导致创新创业要素难以深度融入第二课堂的活动环节,出现学生学习体验性弱、具有创新创业内涵的思政知识拓展性差的问题,使学生在第一课堂的理论教学与知识传授无法传递到第二课堂,难以强化学生的职业道德及行为。

(三)学生学习实践性弱,思政元素渗透不深,创新创业能力外化不强

近年来国家不断加大对创新创业教育的政策支持力度,尤以加强竞赛项目、创新创业载体建设、校企“双元”协同教学等形式,力图推动创新创业教育进入高质量发展阶段。实践表明,高质量的创新创业教育必须强调更贴近现实的实践性,以深度模拟现实甚至进入真实创新创业场景的项目训练来强化创新创业教育的效果,这需要职业院校拓延第一、第二课堂的范畴,进一步将创新创业教育延伸到校外社会大课堂(第三课堂)。

现有职业院校以校内第一、第二课堂为“思创融合”课程教学场景,缺乏与社会中的企业或社区、产业园区、行业组织为基点的第三课堂实践场景的衔接性、连贯性,过于强调以培养创新创业能力为导向,往往忽视在社会实践中对学生的企业家精神、职业素质、格局思维以及实干精神、工匠精神等素养内核的刻意培育。在产教融合、校企合作的协同教学过程中,由于职业院校较少在创新创业项目实践中设计及植入思政课教学的训练环节,学生对创新创业素养的认知不深、在项目中的思想开拓性及实践性弱,导致创新创业能力的外化不足。

二、“思创融合”对分大课堂全域教学的践行逻辑

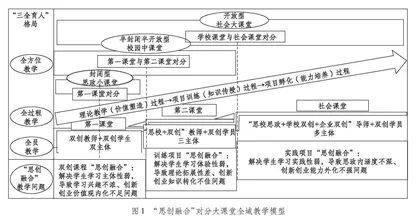

在“大思政课”建设要求“坚持开门办思政课”“建设‘大课堂’”的指引下,本文遵循“三全育人”理念的系统机理,注重价值塑造、知识传授与能力培养相统一,借鉴对分课堂教学模式,设计出“思创融合”对分大课堂全域教学模型(如图1),为克服“思创融合”教学实践的共性困境提供方案思路。

图1中的模型体现了“三全育人”格局下“思创融合”全域教学模式的践行逻辑。“全域教学”是职业院校为了坚持开门办思政课,强化问题意识,突出实践导向,充分调动全社会力量和资源,建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”[7],将教学场景由校内第一课堂扩展延伸到第二课堂以及社会第三课堂的全场域思政教学活动。

依照“思创融合”全域教学逻辑,相互衔接的3个课堂形成全方位教学场景,逐渐递进的3个教学环节——理论教学、项目训练、项目孵化构成全过程教学链条;全员教学主体由在第一课堂(或称“思政小课堂”)的教师与学生组成,参与到第二课堂(或称“校园中课堂”),由思政课及专业课教师、辅导员、学生组成,再到第三课堂(或称“社会大课堂”),由学校教师与企业导师、学员等组成。该模型将第一课堂理论讲授环节进行“思创融合”对分式教学、第一与第二课堂知识显化与活动体验环节进行“思创融合”对分式训练、校内第一和第二课堂素养能力应用与校外社会(主要为企业)的第三课堂项目孵化与操作环节“思创融合”对分式实践,拓展了由校内封闭型向社会开放型扩延的“思创融合”教学范畴。

因此,职业院校实施“思创融合”全域教学模式,需要高校协调校内专业与思政、企业等德育类教师及导师与不同类型的学生的关系,加强在创新创业教育过程中理论教授、知识学习、项目活动、实践训练等不同教学环节与思政课教学的衔接与融合,确定针对不同的教学场景、学生层次、教学目标的实践策略。

三、“思创融合”对分大课堂全域教学模式设计

首先,根据“思创融合”的概念内涵,厘定职业院校思政教育由内到外“四阶递进”“知、情、意、行”教学目标;其次,在明确不同教学目标的基础上,结合“思创融合”的构成要素,匹配由低到高不同程度的教学内容;再次,应用“对分课堂”教学原理于具有高度衔接性与开放性的“大课堂”之中,设计具有空间扩展性的全域教学路径;最后,基于“三全育人”格局,建立衡量“思创融合”教学效果的评价体系。该模式如图2所示。

(一)厘定认知、情怀、意志、行为 “四阶递进”教学目标

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》提出要“全面提升学生思想政治理论素养,实现知、情、意、行的统一”[8],据此厘定相互衔接、不同阶段的 “知、情、意、行”“四阶递进”由内化到外化的教学目标。

一是创新创业认知型教学目标。职业院校通过“思创融合”相关教学活动,启发学生对创新创业的基本内涵与概念的认知,破除学生对创新创业的思想误区,进而理解创新创业对实现人生价值的重要性,唤起学生的创新创业意识,培育学生创新创业的正确思维,是创新创业德育的认知型目标。由于创新创业教育属于在原有职业、专业和基础通识教育的基础上衍生出的具有一定综合性、开拓性的教育板块,其并不归属特定的学科或专业。从学理上分析,创新创业教育内容与文科所涵盖的商科及管理学专业有较深渊源,特别是对于多数以理工科为主的院校而言,要清晰地令学生理解创新创业的基本内涵,除了专业课教师讲授理论知识以外,更需要学生从思维、意识、理念层面认知创新创业的本质内涵,改变学生普遍认为创新创业仅仅是“办企业、当老板”的错误认知。

二是创新创业情怀型教学目标。创新创业情怀型教学目标是指职业院校通过导入各类典型人物的创业故事以及创新案例,在创新创业教育中植入思政元素,滋润学生心田,进而激发学生树立通过创新创业开拓人生事业、报效国家的家国情怀。“情怀”包括两重涵义:一方面是指具有成为创新创业者,出于创造事业以及实现人生价值、回报社会、感恩国家及他人的深厚情感[9],基于这种情感,学生在接受“思创融合”课程教学过程中,突破纯粹出于获得物质回报的功利性动机,而成为报效国家、贡献集体的具有伟大情操与正义品格的人;另一方面是指具有不断进取、敢于奋斗与拼搏、融入团队及群体、吸纳不同文化、目光远大的胸怀。创新创业过程充满风险与挫败,既有与个人弱点的自身斗争,更需要懂得与他人合作,甚至跨越物理边界、文化边界、种族边界、阶层边界进行合作,所以创新创业德育教育要坚守“以德立身、以德立学、以德施教”的方向,在德育过程中涵养学生博大的胸怀与求同存异、海纳百川的气量。