未来素养导向的人才能力构成及培养路径

作者: 王佳玥 付志勇 李嘉薇 朱琳

[收稿日期]2024-07-22

[基金项目]清华大学本科教育教学改革项目“设计智能:原型启发式实践教学方法研究”(项目编号:DX05_01)。

[作者简介]王佳玥(1992-),女,吉林吉林人,博士,清华大学美术学院助理研究员;主要研究方向:感性工学。李嘉薇(1998-),女,天津人,清华大学美术学院博士生;主要研究方向:数字媒体设计。朱琳(1994-),女,宁夏银川人,清华大学美术学院博士生;主要研究方向:启发式设计原型。

[通讯作者]付志勇(1971-),男,黑龙江哈尔滨人,博士,清华大学美术学院副教授、博士生导师;主要研究方向:设计未来学。

[摘 要]未来素养和未来研究作为应对变革的核心能力和科学方法,对未来教育具有重大影响。我国未来学相关专业在培养目标、研究范式和培养路径方面尚存在诸多不明确之处。笔者基于扎根理论,选择30个国际未来学融合研究生教育项目为样本,对其培养目标、课程体系和教学方法进行编码分析,归纳出未来素养导向的4个维度的能力框架,并提出多层次、多模块、多维度的创新培养模式。培养路径包括以复杂问题为主题驱动、跨学科融合为实践基础、技术赋能的实验室模式为实现手段、多方资源协同创新为支撑条件,以期推动未来学与我国研究生课程的深度融合,为培养符合国家战略需求的研究型人才提供理论依据和实践参考。

[关键词]未来素养;研究型人才;未来研究;主题驱动;跨学科融合

[中图分类号]G511

[文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)06-0001-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.06.001

面对高度不确定的未来社会,培养具备前瞻性和适应能力的人才至关重要。习近平总书记在中央人才工作会议上提出加快建设国家战略人才力量的要求,并强调战略科学家应具备跨学科理解、前瞻判断和组织领导等能力[1]。近年来,未来素养作为一种关键能力,通过对未来社会转型的判断和对传统预测范式的质疑,强调长期目标导向、持续学习和实践行动能力,引起了教育界的广泛关注。联合国教科文组织国际教育局(简称IBE-UNESCO)于2019年发布的《未来素养和未来课程:课程变革的全球参考框架》强调,推进以未来素养为本的人才培养,建立创新课程体系,提升学习者在复杂情境中的响应性和主动性[2]。因此,深入探讨未来素养的培养目标和课程体系变革,对复合型战略人才培养和建设中国特色的跨学科专业体系有重要意义。

未来素养是将未来研究引入教育领域的关键。自2014年以来,全球31个国家和地区设立了37个UNESCO未来研究教席中心[3],以科学范式研究未来,促进了未来素养理念的传播。国际上高等教育中的未来学与预见专业建设已趋于成熟,如1992年芬兰图尔库大学开展的“未来研究硕士”项目、美国斯坦福大学2004年发起的“远见”项目等目前均已经发展为成熟的课程体系。放眼我国,中国科学院于2003年启动了“中国未来20年技术预见研究”,秦麟征定义了未来研究活动的特点、对象和范围,区分了广义的未来研究和学科体系中的未来学研究[4]。现有研究主要集中于未来研究方法的应用及趋势,如运用德尔菲调查、情景分析等方法[5]。刘益东指出,在虚拟科学、大数据及信息技术的加持下,未来学研究的创新范式日渐增多[6]。未来教育中的未来素养也逐渐受到关注,卜玉华等基于未来学方法论提出未来教育研究的4种路径[7],并进一步细分了6类未来教育的类型[8]。

综上可以看出,我国对未来研究和未来素养教育体系的关联性关注仍然有限,对未来素养在教育实践中的内涵及未来研究推动高等教育转型的研究不足。因此,笔者试图从国际视域下未来学课程及研究型人才培养课程实践角度出发,回答3个研究问题:一是未来素养在教育实践中的能力构成包括什么,二是目前国外高校未来素养导向的课程体系建设有何特征,三是跨学科背景下我国未来学融合的人才培养模式路径如何实现。笔者首先通过回顾未来素养和未来学融合的高等教育专业现状,进一步运用扎根理论和质性分析方法对国际视域下未来学融合的教学项目案例的培养目标、课程体系及教学方法进行分析,提出适用于我国未来素养导向的人才能力构成和培养创新模式。

一、未来素养导向的人才培养现状及挑战

(一)未来素养的能力内涵

未来素养概念是由未来学家瑞尔·米勒于2006年首次提出,定义为个体突破认知局限、接纳不确定性、规划多元化决策的综合能力[9]。未来素养的本质常被从预期理论(Anticipation Theory)的视角出发进行探讨。尹纳亚图拉提出未来素养的“六大支柱”[10]:(1)理解过去、现在和未来期望的反思能力;(2)分析新兴问题的能力;(3)把握未来时机的能力;(4)批判性思维;(5)创造替代性未来的能力;(6)改变未来的能力。其他学者从未来主义的视角对未来素养进行多维度解读,逐步形成了较完整的理论框架。阿文哈尤等人构建了未来意识模型,强调培养对未来思维的认知分析力[11],劳拉·普鲁将其概括为认知、情感、行动三大能力领域[12]。波尔总结出批判思维、创新思维等六大关键技能,突出适应能力和主导变革的重要性[13]。国内学者从建构主义角度出发,认为未来素养是时空中持续递归的学习过程[14],强调其引导人类摆脱传统叙事、发挥个体能动性、与不确定性建立积极关系的作用[15]。由此可以看出,未来素养的表现呈现出多种形式。为应对不确定性,未来素养培养的关键在于保持对未来不同态度的批判性意识,从而影响当下行动。在我国如何定义未来素养的特征和能力构成的研究尚不充足,如何衡量并以此为目标指导教育行动,是未来研究的重点。

(二)未来学融合的教育实践

将未来学方法融入课程体系是培养未来素养的有效路径之一[16]。未来学提供了跨学科方法,通过解构复杂问题和利用集体智慧提出系统性解决方案,帮助学习者认知自身的潜在趋势,培养未来思维和塑造多重未来的能力[17]。自1971年夏威夷未来研究中心开设首个未来学研究型教育项目以来,全球范围内的高校纷纷将未来研究方法融入课程体系。例如,芬兰赫尔辛基大学的“量子计算机和信息通信技术的未来”实验教学模块,结合量子计算以增强学生对未来的批判性思考,并激发他们以创造性方式解决全球问题[18];休斯顿大学的“前瞻硕士”课程,结合情景规划和技术预见等方法应用于商业创新[19]。此外,联合国教科文组织于2012年启动的未来素养实验室通过参与式创新实践,帮助学习者揭示和重构未来驱动因素,反思多元未来可能性的内在假设[20],该方法目前在我国基础和高等教育领域中也取得了初步成效[21]。然而,如何在高等教育课程中系统融合未来研究,仍需借鉴国外经验,结合我国交叉学科的建设体系和人才战略需求进行深入探索。

(三)未来素养导向的人才培养面临挑战

未来学在我国被纳入管理学的二级学科,部分研究生课程已引入未来研究方法[22],但整体上还未形成系统的专业及人才培养体系。为发展适应我国未来社会需求的高质量战略型人才,需要依赖于系统化的培养目标及人才培养体系。当前,我国开设的未来素养导向研究项目面临着如下问题。

1.未来能力内涵缺乏一致性。尽管UNESCO强调了未来素养的潜在价值,未来素养的能力内涵在当前已有研究中显示出概念模糊和缺乏统一语言的问题,特别是不同学科领域对未来素养概念界定的差异化。如:在商业经济领域,未来素养指对潜在风险挑战的感知和应对能力[23];在艺术设计领域,则被描述为抽象思维和创造力[24]。未来素养的具体内涵会根据主体情境差异而呈现出多样化的特征,这使得在教育评估环节难以建立起统一标准来衡量学生的未来素养水平。

2.未来研究范式缺乏系统性。未来学研究在我国高等教育中的发展相对迟缓,虽然技术预见、战略管理、预测与规划等方法在管理学等领域得到应用,但未来学科的发展仍受限。主要问题在于现有课程中的未来研究方法与实际问题脱节,且在课程中往往被简单罗列,缺乏结构性、系统性和规范性的整合。为了有效融合未来研究于高等教育课程,需从个人、组织、社会及共同体的生存与发展角度出发,面向超学科发展,协调现有学科的研究范式与未来学的融合机制。

3.未来培养路径缺乏实践性。在未来素养能力培养和未来学专业建设的实践环节方面,国内外现有研究揭示了其面临的共同挑战。尽管未来素养教育强调想象力的重要性,但对于想象力的特性、启发方式以及其在学习过程中的测量等方面的研究基础不足[25],同时关于未来场景的探讨需要系统性方法作支撑,这使得相关教育实践难以形成有深度的未来性知识集群。其在我国还受到教育资源不足、政策与实际脱节,以及理论与实践连接不足等方面的影响[26],需要针对新文科背景下以跨学科知识整合未来学研究的理论基础为支柱,结合预见性分析、情景规划等先进技术与方法,将前沿性的未来学知识及时有效地融入教学实践环节,进而实现技术、方法和教育工具的“三新”创新教学模式[27]。这要求在未来素养教育中进行更为系统的策略规划和资源配置,以提升教育实践的深度和广度。

二、未来素养的能力构成及课程模式分析

(一)样本选择与研究方法

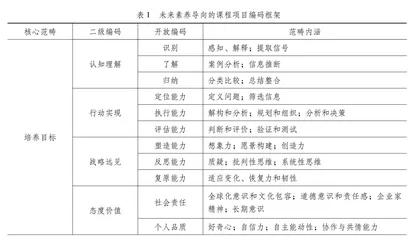

笔者对国外开设未来学或未来研究融合的相关专业的研究课程培养方案进行了采集分析,最终选取了17个国家和地区的30项研究型教育项目——主要来自世界未来研究组织公布的获得未来素养教席(UNESCO Chair on Futures Literacy)认证的高校和研究机构[28]。并补充了未来学家罗斯·道森编纂的全球重要未来研究融合课程[29],选取其中专业开设较早且课程框架较完整的高等教育机构进行分析,确保了数据的权威性和合理性。详细课程资料见表1。

研究采用扎根理论方法[30],分为开放编码、轴心编码和选择性编码3个阶段。在开放编码阶段,对筛选的文本进行逐句编码,识别不同主题并归类;在轴心编码阶段,对初步编码进行归纳总结,形成二级编码,并检验类别间的相似性;在选择性编码阶段,整合所有概念类别,形成核心范畴。该框架聚焦于“培养目标”和“课程框架”,明确未来素养的能力内涵及其培养模式。研究使用MAQDA软件进行层级化录入。为确保编码过程的客观性与可靠性,随机选取了5份样本由两位编码者独立编码,采用Kappa系数评估编码者间一致性,最终Kappa系数为0.68,位于0.61至0.8的范围内,表明编码者间具有显著一致性,证实了编码的信度。

(二)未来素养导向的人才能力构成

通过对未来学融合课程项目的教学目标进行系统分析,提取出未来素养导向的能力可以划分为4个层次(如图1所示),分别是认知理解、战略远见、行动实现和态度价值。