指向综合思维培养的高中地理课堂教学问题设计研究

作者: 郑文宣 邵志豪

[收稿日期]2024-06-24

[基金项目]吉林省教育科学“十四五”规划课题“全日制教育硕士创新培养模式建构与实践探索”(项目编号:ZD23101)。

[作者简介]郑文宣(2000-),女,山东菏泽人,东北师范大学地理科学学院硕士生;主要研究方向:地理学科课程与教学。邵志豪(1974-),男,浙江宁波人,正高级教师,东北师范大学教育学部博士生导师、东北师范大学附属中学校长;主要研究方向:课程与教学论。

[摘 要]综合思维在地理核心素养的培养中占据重要地位,是高中生需要具备的思维品格和关键能力。综合思维的培养不是一蹴而就的,需要落实在地理课堂的提出问题和解决问题过程中,如何在教学中设计合理有效的地理问题是培养学生综合思维的关键一步。研究表明,人教版高中地理教材“问题研究”栏目中所设问题指向学生不同水平的综合思维培养。对该栏目中所设问题进行分析,总结出其具备情境性、递进性、综合性、逻辑性和开放性等特点,以此为依据建议教师在设计地理课堂问题时要遵循“学习进阶”规律,创设真实问题情境,注重问题设计的综合性与开放性,以此促进学生综合思维发展。

[关键词]综合思维;高中地理;课堂问题设计;“问题研究”栏目

[中图分类号]G420 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)06-0151-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.06.023

综合思维是地理学科四大核心素养之一,是人们运用综合的观点认识地理环境的思维方式与能力[1]。综合思维的培养最终要落到课堂教学中,课堂教学中的问题设计是培养学生综合思维发展的有效途径。研究调查发现,新人教版高中地理教材中“问题研究”栏目的主题与章节重点知识紧密相连,编者精心设计研究问题,对学生综合思维的培养起到了重要作用[2]。因此,本文旨在对“问题研究”栏目中的问题及探究任务进行分析,探讨编者的意图,总结问题设计特点,进而为指向综合思维培养的课堂问题设计提供策略与建议。

一、地理课堂问题设计与综合思维培养

(一)综合思维是认识地理事物的重要思维品质与能力

《普通高中地理课程标准(2017年版)》将综合思维定义为“人们具备全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质与能力”,同时从要素综合、时空综合与地方(区域)综合3个维度对其进行解释[3]。综合思维并不是地理学领域独有的解决问题的思维方式,但是人类生活的地理环境复杂多变,各要素相互联系、相互制约,这些要素共同决定着地理环境的形成与发展。综合思维能帮助学生将地理环境作为一个有机整体加以认识,有助于学生全面、系统、动态地分析和认识地理环境和人地关系,促进其正确价值观、必备品格和关键能力的养成,进而更好地解决地理问题[4]。因此,综合思维是人们认识地理事物的重要思维方式,是地理学科教育培养的重要内容。

(二)综合思维是地理学科核心素养的重要组成部分

中国新一轮课程改革提出重视地理核心素养的培养,促进学生成为“全面发展”的人。地理学科核心素养由人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力四部分组成[5]。其中,综合思维基于地理学科的综合性特征所提出,是高中生地理学习不可缺少的思维方式之一,该思维要求学生从时空、要素和地方多角度分析和认识地理事物,从综合思维的视角认识世界、改变世界。在当今如火如荼的教育改革中,学生综合思维的培育与发展成为社会关注的焦点,地理高考命题对学生综合思维能力的考察要求也越来越高,更加注重学生独立创新、逻辑思维、综合分析能力的考察。因此,在地理教育教学中开展综合思维的培养已刻不容缓。

(三)综合思维的培养需要行之有效的地理课堂教学问题设计

思维的培养存在于问题的提出和解决过程中,脱离问题的教学就是简单的知识点灌输。同样,地理综合思维的培养也要落实到课堂问题的教学之中,设计环环相扣的地理问题串联教学内容,突出教学重难点,构建学生的认知结构[6]。无论是传统的讲授式教学法还是问题式教学,课堂问题设计都是不可或缺的环节之一,它是引发学生课堂思维活动的起点。优化问题设计会产生“一石激起千层浪的效果”,能有效激发学生的学习动机,使学生深入理解学科知识[7]。通过课堂问题的设计突出本节课的重难点,在层层递进的问题解决过程中开发学生思维,促进其综合思维的养成。因此,如何在教学中设计合理有效的地理问题是培养学生综合思维的关键。

二、基于“问题研究”栏目中问题设计的分析

人教版地理教材中“问题研究”栏目是编者紧密结合教材内容,精心挑选热点话题并设置在章节末尾的探究主题活动。已有研究表明,“问题研究”栏目中一系列问题的设置有助于学生多元化思维的形成,对于促进学生综合思维发展具有重要作用。但在实际教学过程中因为地理课时安排紧张和学生高考压力大等原因,该栏目的实施状况并不乐观,难以挖掘其深层价值,不利于学生核心素养的发展及关键能力的提升。基于此,笔者对栏目中环环相扣的问题进行分析,旨在挖掘编者的意图所在,探究其问题设计特点,从而提出课堂教学中地理问题的设计策略,为一线教师的课堂教学提供帮助,促进学生综合思维发展。

(一)“问题研究”栏目中问题设计概况

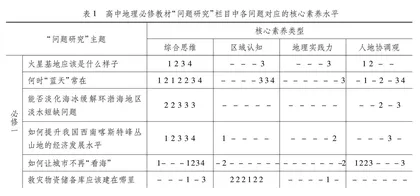

笔者采用内容分析法,对2019年人教版高中地理必修教材的“问题研究”栏目进行分析,“问题研究主题”“知识拓展”“任务”(包括分工设计、形成观点与讨论、问题探讨等)中所提问题为自变量,每个问题涉及的地理学科核心素养水平〔以《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中核心素养水平的划分为基准〕为因变量,梳理分析每项问题指向的不同核心素养水平(见表1),并统计出核心素养4个组成部分各自出现的频次(见图1)以及综合思维不同水平的占比情况(见图2)。

统计结果显示,综合思维在核心素养维度中出现的频次最高,这足以表明“问题研究”栏目中问题设计更多指向学生的综合思维培养,二者具有一定的相关性。并且从综合思维四大水平的占比(图2)中可以看出,该栏目问题设计关注学生核心素养培养的不同水平,注重学生的思维进阶。

(二)“问题研究”栏目中问题设计特点

从上述统计结果可以看出,“问题研究”栏目中问题的设计并不是随意的,每章节的“问题研究”主题都是对本章内容的总结与提升,注重学生不同水平的综合思维培养,具备一定的理论和现实依据。

1.问题情境性。综合“问题研究”栏目中的地理问题来看,它们都依托于具体情境展开提问,体现问题设计的复杂性与综合性,引导学生开展探究性学习。例如,“问题探究”主题中“火星基地应该是什么样子”依托于火星是否有利于人类生存这一情境展开讨论;“何时蓝天常在”将实际生活中不同国家的环境污染状况作为问题情境展开研究,赋予学生学习地理的现实意义,激发学生的求知欲;“如何让城市不再看海”依托“雨水花园”“海绵城市”等现实情境设计问题链,探究一条解决城市“看海”问题的有效途径。这些问题的设计都镶嵌在时代性、多样性的大情境中,激起学生的学习兴趣,使学生能够主动地收集信息,积极主动地参与到探究性活动中,帮助学生理清知识间的逻辑,创造性地培养学生的综合思维。

2.思维递进性。认知心理学强调学习是一个认知思维过程,问题是思维的源泉,设计符合学生思维结构层次的问题是培养学生综合思维发展的必然要求。正如Richard所说,课堂问题的设计要具备一定的层次性和螺旋性,层层递进,培养学生的问题意识,以此来增强学生解决问题的能力[8]。“问题研究”栏目中每组问题的设计都遵循学生的思维认知发展,由水平1逐级递增,从基础的要素分析到基于复杂情景的任务探究,问题研究难度逐级递增,由浅入深,形成一个多层次的问题系统。例如,“火星基地应该是什么样子”这一主题的问题设计符合学生的思维进阶水平,由易到难,层层递进。在资料一中,首先让学生了解火星的概况,分析火星基地是否具备基本的生命保障,这属于识记、理解层次的提问,学生通过阅读材料并结合日常生活常识就可得出答案,对应综合思维水平1的要求。第二问“若在火星上生存,需要改造哪些环境条件”,该问题需要学生立足在第一问的分析基础上,结合自身已有经验作答,对应综合思维水平2的要求。资料二“绿航星际”设计了较为新颖的情景与资料一结合提出问题,该问题的解决同样需要学生立足在先前问题的分析基础之上,逐级递进。最后分工设计部分是问题研究主题设计的最终意图所在,属于应用、综合水平的提问。学生要以地理知识为主,同时结合美术、天文学和生物学的知识设计火星基地的功能区并进行论证,对应综合思维的水平4。由此可以看出,课堂教学问题的设计要能引起学生的思维活动,形成层层递进的逻辑链条,逐步培养学生的综合思维能力。

3.要素综合性。“问题研究”栏目中包含许多要素关联性问题,各要素之间相互联系、互为因果。这些问题的设计体现了地理环境的基本特征,同时也蕴含了地理学科的整体性思想。以自然环境为例,自然环境的各个组成要素并不是孤立存在的,而是通过水循环、生物循环和大气循环等相互关联,相互渗透,系统中的每一个要素都会受其他要素的影响同时影响其他要素。“问题研究”栏目中的问题设计大都具备这种要素综合的特点,学生需要对问题或主题情景中的要素进行拆分,分析各要素之间是如何相互影响并产生作用的,以此来解决问题,促进学生综合思维的发展。例如,关于“如何让城市不再‘看海’”这一研究主题,教材呈现了3个探究材料,各项问题的探讨均指向综合思维的培养。资料一第一问涉及土壤和水体两种自然要素,学生在解答这一问题时,首先要想到土壤的蓄水功能,其次要考虑水循环的几个环节如何发生相互作用。由于土地表面硬化,土壤的蓄水功能降低,下渗作用减弱,大气的降水停留在地表形成地表径流,很可能造成城市内涝。水循环的各个环节相互作用,相互影响,牵一发而动全身。在思考这一问题时,学生在分析各要素间的相互作用中,可以体会地理学的整体性、综合性思想。

4.逻辑合理性。首先,“问题研究”栏目中问题的设计具有很强的逻辑性,基本基于学生现有的认知,从资料涉及的基础知识点入手,设计“是什么”的问题,引导学生通过阅读资料回答问题,完成学生的基础认知过程。其次,学生对研究主题的概念或特点具备基础了解之后,设计“为什么”的问题,进而研究要素之间的因果关系,完成学生对知识的理解、分析过程。最后,呈现“怎么做”的问题,让学生在先前的认识理解的基础之上付诸实践,符合学生知识学习的逻辑思维特点。例如,“何时‘蓝天’常在”这一研究主题呈现了大气污染的相关材料,资料一中首先提出“概括大气污染的特点和危害”,即什么是大气污染。接下来呈现问题“讨论影响我国大气污染的主要因素”,即为什么会产生大气污染。同时,资料二、三也呈现了关于大气污染成因的问题。最后在“形成观点并讨论”栏目中设计了“大气污染的防治措施”这一实践性问题。由此可见,这类研究问题的解决帮助学生构建从认知、理解到实践这一合理的逻辑知识链条,顺其自然地促进学生综合思维的发展。

5.探究开放性。“问题研究”栏目中的任务探究(包括分工设计、形成观点与讨论、执行任务、问题探讨等)通常没有完全统一的正确答案,开放性较强。例如,必修一第一章的“火星基地的绘制”、第三章“淡化海冰解决缺水问题是否可行”以及必修二第三章“实体商店何去何从”等研究栏目都没有明确的问题答案,学生可以根据自己的兴趣及所掌握的知识大胆思考想象,结合材料中的几个或多个要素解决问题。甚至有些问题的设置会超出学生的认知范畴,这样可以在问题解决过程中留给学生充足的思考空间,有助于学生发散思维的培养。

综上,人教版地理必修教材的“问题研究”栏目设计更具时代性、育人性。编者设计多样化的问题情境,利用文字材料、图片及表格等形式融合探究内容,设计层层递进的逻辑化问题,引导学生开展问题探究式学习。问题设计并没有简单停留在表层知识的理解与识记,而是综合多种地理要素提出问题,指导学生探究“为什么”和“怎么办”,促进学生的思维进阶。这种将传统的教学方式转变为注重学生自主探究的深度教学,有利于学生核心素养的落实,促进学生综合思维的发展。