目标·方法·理答·结构:基于核心素养的课堂教学转型

作者: 于冬梅

[摘 要]随着信息化时代节点的到来,复杂交往能力与专家思维成为世界公认的未来人所必需的核心素养,这为课堂教学改革指明了方向。基于核心素养的课堂教学转型可以从目标、方法、理答、结构四个维度进行尝试。首先,采用逆向设计思路,确定以大概念为中介的三层目标;其次,运用与组合教师指导、自主探究、小组合作等多种教学方式。同时,在课堂对话中教会学生如何提出优质问题;最后,以基本问题串联“体验→建构→应用与创造”的教学结构,使学生为真实而学、在真实中学。

[关键词]核心素养;学科核心素养;大概念;课堂教学转型

[中图分类号]G427 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)01-0116-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.01.019

随着人工智能时代的到来,人类社会面临的挑战与日俱增,教育要培养的是面向未来的人,那么面向未来的人是怎样的呢?纵观世界各国和地区及各组织提出的核心素养框架,虽然框架结构、分类方式有别,但框架分类下的核心素养细目大同小异,整体呈现出全球化趋势,面向未来,以终身学习与发展为主轴[1]。综合国际上诸多核心素养的指标体系,可以归纳出世界公认的四大核心素养:协作能力、交往能力、创造性思维、批判性思维。进一步将“协作能力”与“交往能力”整合为“复杂交往能力”;“创造性思维”与“批判性思维”理解为“专家思维”,这两项素养都指向同一目标:解决真实问题的能力,即核心素养的精髓“真实性”[2]。正如富兰所说,新教育学(深度学习)的目标是使学生获得成为一个具有创造力的、与人关联的、参与合作的终生问题解决者的能力和倾向[3]。虽然人们对所需要的素养类型达成了越来越多的共识,但如何让核心素养落地,即关于核心素养的课程、教学与评价等还存在较大的争议,这也成为当前核心素养研究的焦点所在,也是重点和难点问题[4]。

基于核心素养的课堂教学转型是信息时代教学变革的必然选择。如果说“产业革命时代的学校是模仿工厂生产,不是为了‘学’,而是为了‘教’来设计的,那么,后产业革命时代的学校则不是为了‘教’,而是为了‘学’的教育环境的设计”[5]。因此,课堂教学变革的应有逻辑是未来人所需的素养决定了学生所需的学习内容,进而决定了教师的教学内容,考评内容由学生学了什么和教师教了什么而决定,做到教—学—评的一致。基于核心素养的课堂教学转型也是深化基础教育课程改革的必由之路。在核心素养的总体框架指导下,具体学科承担着相应的核心素养目标,即学科素养成为落实核心素养的重要载体。学科素养的养成是在课堂中发生的,因此,课堂是核心素养能否真正落地的重要环节是最为微观、具体的层面[6]。具体而言,基于核心素养的课堂教学转型可以从目标、方法、理答、结构四个维度展开。

一、目标维——逆向设计思路

要在教学中落实发展学生核心素养的总目标,那么每一门学科的教学都要站在如何培养学生核心素养的角度,从自己学科出发去思考学科素养[7]。如果说核心素养是对培养什么样的人的描述,那么学科核心素养就是对这个学科培养什么样的人的描述。学科核心素养是学生能够适应终身发展和社会发展需要的,是与具体学科有关的关键能力、思维品质和情感态度价值观的综合体现。因此,学科核心素养作为核心素养在学科层面的集中体现,应当成为学科课程目标的代表,成为课堂教学的出发点与归宿。

学生核心素养的形成不是由教师直接教出来的,需要学生在与各种真实情境持续的社会性互动中,不断地经历解决问题和创生意义的过程[8],而深度学习正是这样的活动过程。深度学习旨在激发学生想要去理解,以及从学习内容中提取意义这两者的结合[9]。因此,素养的获得需要深度学习的支撑,深度学习也揭示了发展素养的学习必然是一种理解性学习[10]。当前,许多学者都在讨论“理解”问题,威金斯解释道,“理解”既有动词意义,也有名词意义。动词的“理解”是指能够智慧而有效地使用知识和技能;名词的“理解”是指努力去理解(动词)的成功结果——对一个不明显观点的最终掌握,对许多无关联的知识元素所做的有意义推断[11]。他从六个侧面对“理解”进行阐述,分别是:解释、释义、应用、洞察、移情、自知[12],并以逆向设计为逻辑提出了理解为先的教学设计。“逆向”倡导“以终为始”,从预期的学习结果开始,思考为了达到学习目标,学生需要什么,创设最有可能实现预期结果的内容、方法和活动[13]。从期望学生“学会什么”出发,逆向设计“学生何以学会”的过程,为学科核心素养的落地指明了清晰的路径[14]。

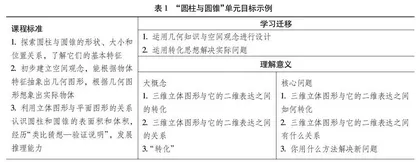

在学习目标维度,威金斯将预期学习结果分为三层,即学习迁移(学生能自主地将所学运用到……)、理解意义(学生将会理解……)和掌握知能(学生该掌握的知识是……和学生该形成的技能是……)[15]。迁移是创新的机制,“学习迁移”是实现以创新为特征的专家思维的培养[16]。“掌握知能”是学习大厦的地基,只有具备相关知识与技能,才能进一步建构意义,进而实现迁移。而“理解意义”是预期结果中最为关键的一层,一方面理解能够实现高通路迁移,达成创新的基础;另一方面理解所指向的大概念又可以统摄知识和技能[17]。要发挥“理解意义”这一层目标的关键作用,就需要明确大概念与其相匹配的基本问题。大概念居于学科内容的核心位置,需要学生深入、持续地理解,具有超越课堂之外的迁移性与持久性。大概念的理解及其在解决问题中的应用,体现了学科课程目标或学科素养的要求,可作为学科素养的表达[18]。大概念的确定可以从两方面着手,一方面从课程标准中明确达成的内容标准和任务目标是哪些;另一方面,联系具体内容明确要发展的思维习惯和核心素养是哪些。而对于大概念的理解离不开问题的解决。要使课堂教学专注于大概念,就需要设计相匹配的基本问题,这些问题没有固定答案,而是要求学生从不同的视角出发,基于已有的学习经验去找寻富有个人特色的解答,并为学生应用大概念提供新的真实情境。由此,采用逆向设计思路,以大概念为中介连接课程标准与学科素养,实现三层目标体系的一致性。具体到单元目标的撰写,可以采用关联表格的方式(见表1)

二、方法维——多种教学方式的配合

为形成学科核心素养而进行的大概念教学不是通过一节课就能有效达成的,只有一个比课更大的单元才能承载大概念的细胞,唤醒对大概念的理解,从而运用大概念解决真实问题。因此,基于课堂教学的素养养成目标,实现以大概念串联的三维目标,教师应以“单元”为教学单位,围绕大概念的相关内容组成学科甚至跨学科的综合性大单元,进行单元整体教学。传统的单元往往围绕单个知识点进行设计,体现知识点的拼接与累积,以获得科学知识为核心。而单元整体教学围绕学生理解的发展进行设计,它是基于学生立场、对学生围绕某一单元开展的完整学习过程所做的专业设计[19]。除了考虑知识的内在逻辑顺序外,更要考虑学生理解能力的发展顺序,强调知识的内化与灵活应用。具体到教学方法这一维度,单元整体教学要求依据单元教学目标、教学内容特点、学生的认知准备与心理准备等选择与组织教学方式,尽可能地使学生在一个单元的学习中体验到多种学习方式。一个单元可以从自由学习(1—2课时)到合作学习(1—2课时),再到挑战难题教学(2—3课时);既有教师讲授与示范,也有小组合作与自主探究,实现多种教学方式的有机整合。

自由学习是学生理解大概念的起点。自由学习是一种“因材而学”的学习方式,每位学生根据自身的能力选择学习内容、学习速度、学习形式、是否选择接受帮助等[20]。自主探究是学生在自由学习中的主要学习方式,强调全身心投入,承担自身学习的责任。同时,自由学习中也不乏教师的指导。教师作为学生学习的促进者,一方面要选择具有时代特点和满足学生多样化发展所需要的内容,提供各种学习资源,创设有利于探究的氛围;另一方面当学生的学习需要更多的资源时,教师应该为学生的自主探究引路。自由学习有助于学生自主意识与自我能力的提高,学习的过程从独立思考问题开始。

合作学习是学生进一步理解大概念的关键一步。当学生进行了深入的自主探究后,会对问题形成自己的独特见解,这时就应当走向合作学习。一方面,小组合作可以保障每一位学生展示并反思自己的学习成果。学生在小组合作中拥有分享想法、表达观点、讨论问题的机会,有助于进一步反思自身,对问题有更深入的理解,提高学习效率。另一方面,伙伴或小组合作学习有助于学生合作能力的发展。与他人合作的能力、分享自我见解和以彼此的想法为基础的协作能力都是非常重要的社交能力。在合作学习的过程中,学生学会如何与不同的个体交往,如何在团队中倾听与表达。教师在合作学习中同样作为学生的学习伙伴,为学生示范什么是好的协作、交往,仔细观察、分析每个小组的学习进度,适时地提出引导性问题,保证合作学习的有效性。

挑战难题教学是学生实现大概念迁移的重要方式。当学生经历了自主探究与合作学习后,学生真的理解大概念了吗?真的会利用大概念解决现实生活中的复杂问题了吗?这就应当走向挑战难题的教学,使学生像专家一样真正地运用所学去解决真实问题,在问题的解决中培育专家思维。在挑战式学习方式下,学生基于现实生活中的真实挑战,将自身所学与现实世界相互联结,通过跨学科的、协作的、技术参与式的方式展开学习,有效地解决现实世界中的真实挑战,从而促进自身素养的形成,更好地适应当下并迎接未来社会的种种挑战[21]。在挑战的教学形式下,同样包含教师的讲授与示范,学生自主地探究解决方法,小组合作优化解决方案、展开行动,并接受最后的评估。

三、理答维——教会学生如何提问

基于核心素养的课堂教学与学生提问能力的培养必不可分。斯藤伯格曾说:“儿童天生就是提问者。为了学会适应极其复杂的、瞬息万变的环境,儿童就得学会提问,否则就无法生存。”[22]学会提问已成为一个人在学校、在工作中取得成功,以及参与民主管理所需要的基本技能。对于学生来说,学会提问是组织学习内容的有效途径,一个个问题将思维的电路联接并点燃,促使其走向深度学习。学会提问的教学意味着“教师中心教学”的终结与“学习者中心教学”的萌动[23],使学生真正成为学习的主人。但是斯藤伯格也强调到:“儿童的提问能否持续下去,取决于成人的反应。”[24]这就解释了为什么在现实的课堂中只有少数学生是天生的提问者,拥有沟通的技能、好奇心和自信来猜想、形成并最终提出问题,而其他学生由于生活环境中所接触的成人缺乏相应的沟通技巧与对提问的鼓励,而遭遇提问的困境。因此,虽然大多数的学生具备了足够的沟通技巧,但是极少会就学习问题进行交流互动[25]。

学校教育应当教会学生如何提问。学生应当学会作为学习的主体进行提问的方法,教师应当教会学生作为教学的参与者进行提问的方法[26]。从一个未知而又渴望知道的角度来看,当学生提出真正的问题时,表明他们正在深入思考这个问题。一直以来,提出问题都表明了高度参与,学生在有兴趣提问时,他们想学的比教师提供的要更多。沃尔什和萨特斯曾将学生参与分为三个层次——最低层次是“服从”。学生从事老师要求或指导的事情,这是参与的第一步,但它并不代表学生对学习的责任;中间层次是“承诺”。学生由于学习内容与自身生活相联系而产生兴趣,可以通过自己的话来解释自己正在做什么以及为什么这样做。可能会通过提出有助力于集体更好理解的活动或资源,寻找增加学习经验的途径;最高层次是“自主”。学生能共同交流学习所得,当他们离开课堂时,还会心心念念想着一些问题,可能会与朋友、家人讨论,还可能会使用互联网工具进行检索,此时的参与程度确保了学生能够自主学习。这是学生提出问题的地方,也是深入细致地开展学习的地方[27]。那么,如何教会学生提问呢?沃尔什和萨特斯认为,教师可以围绕三个方面提供帮助,一是帮助学生了解提问和学习之间的联系;二是示范如何真正提问;三是向学生明确传授优质提问的技能[28]。具体包含以下四种策略。

1.为提问腾出时间。罗基于对课堂中沉默现象的研究,指出了两个特别重要的停顿。第一个是教师提出问题到指定学生回答之间的3~5秒钟(等待时间1);第二个是发言学生停止发言后的3~5秒钟(等待时间2)[29]。利用等待可以让每位学生都有时间理解问题的意义,进行自我评估与准备回答,并消化发言者的回答,与自己的回答进行比较,以形成问题来澄清或表达好奇。特别是等待时间2的运用会促使更多学生来提问,学生在听取发言者的答案后可能会提出这些问题:我同意吗?为什么是这个答案?为什么不是那个答案?到底是怎么回事?教师帮助学生理解停顿的目的和价值后,可以鼓励学生提出问题,说明学生提出问题既是必要的,也是期待的。