教师教学恐惧及其超越

作者: 李可会 刘爽

[摘 要]在整个教育环境中,教学恐惧“为何”“何为”“如何为”是不可忽视的内容。教学恐惧指教师和学生在动态变化的教学情境中面临潜在威胁或危险等不确定性因素时产生逃离或躲避等防御性的反应。教学恐惧具有双重属性:一是其存在具有合理性,可以促进教师自我反思,重拾教学勇气,提升教学质量;二是其存在具有一定程度的危害,极易造成教师的教学分离,进而阻碍教师和学生发展。为了更好地促进教师教学,教师应承认恐惧,接受恐惧;认识自己,鼓起勇气;加强对话,重拾信任;掌握技术,专业发展。

[关键词]教学恐惧;教学勇气;自我认同

[中图分类号]G451 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)04-0096-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.04.016

“恐惧”并不是意外、偶然或陌生的一种情绪,其无处不在、无时不有,与我们的生活紧密相连、息息相关,我们恐惧着自然灾害的来临、人际关系的处理、各种考核与评价、身体的健康状态等。从心理学、生物学、社会学、哲学等不同角度或视角,学者们都会对其进行一定的研究。当然,教育学界也不例外,但已有研究往往更多地重视学生恐惧,忽视或漠视教师这一主体的教学恐惧。教师作为教育教学过程的重要主体,其情绪或情感对整个教学具有不可磨灭的影响。无论是初入职场的青年教师,还是身经百战的老教师,在教学过程中都充满着不同程度或类型的恐惧。老教师恐惧自己跟不上时代潮流、教学方式单一、教学内容陈旧、职称评定不顺、与学生的学习产生严重隔阂等;初入职场的教师害怕学生沉默、恐惧人际交往、恐慌学校领导和同事的相关考核与评价等。教学恐惧的存在具有一定合理性,它的存在一定程度上可以促进教师的教学反思以及专业发展,提高教学质量和效果。但亦会阻碍教师的自我完整,导致教学分离,即教师与学生、学科、同事及自我之间的隔离,进而阻碍着学生的发展。所以,对教学恐惧“为何”“何为”“如何为”进行深入研究可以充分发挥教学恐惧的积极意义,促进其消极意义的稀释或消解。

一、教学恐惧“为何”

(一)教学恐惧的内涵

若想对教学恐惧有正确且全面的认识,从其他领域或视角对“恐惧”进行深入的解读是必不可少的。哲学家亚里士多德认为恐惧是人在面对即将来临的事物或环境时所产生的一些会让人感到痛苦或不安的灾难和痛苦的想象。斯宾诺莎认为恐惧大部分是人们自己想象出来的痛苦或不安[1]。心理学家拉达·格拉诺夫斯娅认为恐慌是人们对带有潜在威胁危险的不确切的情境的一种反应。多米尼克·莫伊西认为恐惧是一种面对即将到来的真实或夸大的危险情境的一种情感反应[2]。宗教学领域的恐惧是一种对权威和内心信仰的敬畏之情[3]。在教育学视角之下,美国著名教育学家帕克·帕尔默在《教学勇气——漫步教师心灵》一书中提出,恐惧是一种使我们和同事、学生、学科以及我们自己相分离的东西,其存在会导致自我封闭,割断人与人之间的联系及破坏教师的教与学生的学的能力。巴西著名教育家保罗·弗莱雷认为恐惧是指面临实际或想象的危险概念时所产生的不安[4]。无论是哲学、社会学、心理学还是教育学领域,我们更多的是强调恐惧的普遍性、情境性、长期性等特点及其消极或负面影响,忽视健康恐惧的正面影响,实际是缺乏对恐惧——人——主体的关注。

本文将教学恐惧定义为教师和学生在动态变化的教学情境中面临潜在威胁或危险等不确定性因素时产生逃离或躲避等防御性的反应,其中这种威胁或危险不仅包括现实中真实存在着的危险,也包括那些抽象的、不受人控制的、潜在的威胁,相对应的活动主要指心理活动和具体的实践活动。教学恐惧的存在不可避免,无可厚非,但我们需要对其具体表现有一个清晰而全面的认识。若我们放任不管,教学恐惧便会向病态的方向转变,像一颗毒瘤衍射出一系列的问题。如部分教师为了教而教,事情多了,抱怨多了,教学厌倦了,找不到初始的教育热情,便会无意识地将自己的学习生涯所历经的各种痛苦,以同样的伤痛加诸于学生身上,进而产生教育的恶性循环。

(二)教学恐惧的表现

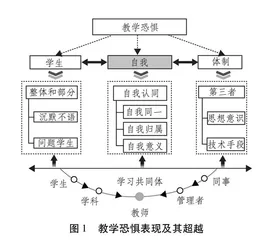

教学是教师与学生无意或有意相遇及相互体验的一种情感活动。由于教学的复杂性,这种活动本身就蕴含着偌大的危险,所以教学是一个既充满诗情画意但又充斥着各种冒险的旅途,需要教学者具有教学勇气。教学恐惧涉及的内容极广,结合已有研究及现实中教师的教学心理或行为活动,本文主要根据教师教学恐惧对象,将其分为恐惧学生、恐惧体制、恐惧自我3个部分。恐惧学生既有整体学生的沉默不语,也有部分的“问题学生”。恐惧体制主要指恐惧第三者(除教师之外的所有人或物)的到来,包括思想意识和技术手段的控制。恐惧自我主要指教师自我认同危机、自我认同的缺失或不完整。这3个部分的恐惧并不是相互独立割裂的状态,而是相互联系、相互影响的关系,其中的核心是教师自我恐惧。具体内容如图1所示。

1.恐惧学生:沉默不语和“问题学生” 。学生是课堂和教学活动的主要和直接的参与者之一,其学习表现、反应或反馈对教师的整个教育教学具有直接影响。“一堂好课”“完美的课”“优质课”等应该是一种什么样的状态,并无定论,但实然状态下的它们却存在着部分共同要素,如教师教学幽默、课堂气氛轻松活跃、学生积极配合、教学效果较好等。但应然状态下的课堂与教师的实然教学效果之间存在着巨大不同,影响这种不同的因素是错综复杂的,其中学生这一不可控的因素不可忽视。造成教师恐惧学生的原因,一是整体学生的沉默不语,二是部分的“问题学生”。

学生的同一行为在同一教师的不同课堂、同一课堂的不同教师、不同的场域之下会有不同的意味。首先,部分教师认为沉默是金(除身体因素之外)似乎在教育教学这一特殊活动、课堂这一特殊场域之下未必是一件成功的事情,认为学生的沉默在侧面是对自己教学能力不足、教学经验薄弱、教学存在问题的反映或预警,尤其当教师将学生课堂中的沉默不语与课堂下的生龙活虎进行对比,这种恐惧不安感更甚鲜明。其次,教师也恐惧着个别的“问题学生”,即对学生多元性的恐惧。教师所面对的对象——学生远比生命丰富而广泛、复杂而多样,这也是教育活动不同于其他社会活动的主要原因,课堂中总会有一些“来自地狱”的学生——“问题学生”。他们主要是指课堂教学中会给教师的教学产生痛苦或不安的学生,如思维发展过于缓慢或活跃、不认真听讲的后进生,不服从管理、扰乱课堂纪律的后进生等。“问题学生”的存在给教师的教学带来意外或冲突,主要包括教师与学生在管理和认知两方面的冲突。如学生间的矛盾冲突、学生间讨论的冲突、师生间认知的冲突、学生自身的意外等。面对这些“意外”,教师的焦虑不安、恐慌恐惧等消极情绪随之产生,害怕自己深深陷入自己想要回避的问题、害怕在学生面前暴露自己的无知,显得自己很愚蠢等。

无论是整体学生的课堂沉默不语还是部分“问题学生”所带来的教学意外,教师表面上是在恐惧学生,实则更多的是在恐惧教学背后所带来的一系列不安、无奈与焦虑等,甚至可以说是挫败感。在这种恐惧的笼罩之下,教师把学生的沉默或“意外”当成问题,从自己的控制管理需要而非学生的学习需要为出发点对其沉默或行为做出反馈。为了教学而教学,把教学当作一件机械和固定的事情,学生只是流水线上的一个螺丝钉,等待着教师的安排和组织,阻碍着其他学生进行真实学习的机会。

2.恐惧体制:第三者的访问。教师作为教育教学过程中的一个专业人员,被各种各样精细化的规范、标准式的量化检查和绩效考核、简单化和功利化等竞争性的教育教学评价制度所约束。在这样教育环境的笼罩之下,教师恐惧着第三者的访问——考核和评价。第三者不只是外在表现形式“物”的对照,也包括“人”的关系的内在约束,如学生、自我、管理者……学生在整个学习生涯中恐惧着教师、学校、父母等对他们的考核和评价,教师也不例外,逃不脱被考核和评价的命运。一方面,教师恐惧着学生的恐惧。教师和学生的部分恐惧存在着一致性,学生的恐惧影响着外界人士对教师的评价。如学生恐惧的考试成绩、等级、名次等同样也是教师考核、评比的关键点。学生恐惧着教师的教学能力、教学效果等,这种情绪也影响着教师的整个教学,每一学期的评教评学活动正是如此。教师也恐惧自己与学科的距离愈来愈远,成为知识的搬运工;恐惧自己与同事的交流沟通日渐减少。恐惧自我隔离或孤独。另一方面,教师恐惧着管理者。这主要是管理者的专制思想对教师思想意识的控制。如上课过程中的“推门听课”及教学督导的意见或建议,学校评估期间的各种材料检查的朝令夕改的标准,相关教育改革、教育专家的思想等意识层面的控制,使部分教师便会产生 “伪自由”“伪民主”“伪标准”的想法。即对自由的恐惧、对民主的厌恶、对标准的不屑,教师成为装在套子里的人,这应是第三者最便宜也最阴险的控制。除此之外,技术手段的控制也会引起教师的不适和不安,产生恐惧。部分学校管理者在足不出办公室的情况下可以充分或巧妙地利用教室监控等方式了解教育者和受教育者在课堂中的一举一动,一言一行。

第三者的存在,无论是学生的恐惧、学科的疏远、同事的隔离,还是管理者的考核和管理,主要是通过思想意识、技术手段的控制,使得课堂不再是教师自身可以完全掌控的课堂,教学也不再是教师所能把握的事情,任何人都可以对任课教师指点一二,影响着教师的正常授课流程和内容,教师只是在教室中讲台这一舞台进行适合自己而不是学生的表演,成为一个能歌善舞的表演者,而不是真正意义上的教育者。于是,便出现一个非常严重的问题,我们在重视教育的外在价值的路上愈走愈远,挤压教师和学生内在价值或生命所需的空间,真正教学的本来意义却远离教师和学生。

3.恐惧自我:自我认同危机。自我认识是我们存在的一部分,人应存在于他的思想之中,特别是存在于他认识或理解自身的方法之中。他的思想就是他的处境,他的本质包括他认为自己是什么[5]。理想和现实中的教育冲击、变革的社会、不确定性的存在、自我发展的模糊、教师的比较和徘徊等,教师的教育痛苦随之产生,终会导致教师不断地失去自我认同,产生自我认同危机。教师的自我认同危机主要包括教师自我同一性的解构、自我归属感的匮乏、自我意义感的丧失等[6]。在整个教学过程中,无论是新任教师还是老教师,教师对自我的正确认知是不可缺少的,教学提供通达灵魂的镜子,教师的教学在一定程度上是对自己内心世界的折射。归根结底,教师对学生、课堂、第三者等恐惧的内在缘由即是教师自我认同的不完整。所以,教师最深层次、最核心的恐惧,即是教师对失去自身认同、自我完整缺失的恐惧。教师在教学过程中经常会发自灵魂地思考“我是谁?”“我到底行不行?”“我可以吗?”“可以这样吗?”“有什么意义?”等问题,这其实就是教师对自我同一性的认知和反思。

这里主要以新任教师的教学恐惧为例,叶澜认为教师完成一次教学循环至少需要3年,从事教学工作3年以内的教师都是新任教师。新任教师存在着教学年限较短、教学经验不足、教学能力欠佳、教育理论知识不够扎实、自我角色的调试不顺、人际交往困难、教师考核频繁等事实和问题,在教学过程中虽是花了大部分时间忙于备课与授课,但效果不佳,失去教学勇气,产生教学恐惧,导致教师与学生、学科、同事等产生隔阂,自我归属感逐渐缺失。

除此之外,在教育信息化时代,学生已有知识与教师授课内容之间的矛盾和教学内容的无限性与教师自我学习的有限性之间的矛盾等,对教师教学产生一系列的挑战。除教学内容之外,对于教学情境的变化,教师也会产生恐惧,需要花时间和经历去克服。如随着“后疫情”时代的到来,线上教学成为各级各类学校教育的“新常态”,新的教学情境给教师带来了许多新问题,由此导致一些教师出现了线上教学恐惧[7]。“双减政策”之下教师的教学能力、教学压力等问题也随之产生。这些不确定性的教育环境的变革,导致教师的教学恐惧感逐渐加强,产生自我怀疑,对教师职业的价值和意义的正向认识不足,自我意义感缺失。二、教学恐惧“何为”

别的东西的存在给了一切存在的东西存在的理由,所有生机勃勃的东西也是因为某种别的东西而显示出它的生机勃勃的[8]。 “何为”主要探讨的是其功能和作用,教学恐惧的存在不可避免,具有普遍性、客观性、情境性,同时存在着光明和黑暗的双重属性。光明的一面是其存在的合理性可促进教师自我觉醒与自我反思,但是黑暗的一面亦会导致教师的教学分离,即教师与学生、学科、自身形成隔离状态,阻碍着学生的发展。

(一)光明:存在的合理性

教育人是艺术中的艺术,因为人是一切生物之中最复杂、最神秘的[9]。人本身是一个感情复杂、多种多样的存在,拥有恐惧心理也实属正常。教学恐惧或许传递的并不是一种失败的信号,其侧面也是教师关注自我教学技艺、自我反思的一种表征。优秀的教师应是教师的教学经验和教学反思的有效结合,叶澜教授曾指出一个教师写一辈子教案不一定成为名师,但如果一个教师写三年的反思,有可能成为名师。管理者的考核、学生的表现、自我认同危机等导致教师产生恐惧,但正因为教学恐惧的存在促使教师重拾信心和勇气,不敢停歇、不断思考,而不是对问题置之不顾、放任不管。如有关整体学生的沉默的反思,教师可以反思产生问题的原因是多样的,可能是教师权威、威信较足,或学生不明所以、不知所云、不感兴趣,也可能是其身体不适等。学生恐惧的考试成绩、等级、名次等一定程度上确实是对教师教学质量的一种反映,但不是唯一或权威的评价指标。教师应当明白对人的处境最有价值的洞察,不是通过耐心的内省和全面的审视得到的,而是通过遇到巨大挫折时的诧异和震惊得到的。确实,彻底的反思之所以出现,通常是在意识到挫折、面临危机和自我觉醒时,而很少是出于人在取得光荣业绩时的欣喜[10]。所以,教学恐惧为教师自我反思提供契机,教师应充分抓住机会,全面认识恐惧,促进教学质量和效果的提升。