中学校本教研文化建设的学理思考与路径探析

作者: 刘玉新

[摘要]随着课程改革与高考改革的不断深入,开展引领校本教研行动、凸显校本教研品质、滋养教师职业精神的教研文化建设已成为当前基础教育改革的重要内容。教学改革是推动校本教研文化建设的原初动力。建构校本教研的价值体系、完善校本教研制度、实施层次化的教研管理、改造校本教研环境,是校本教研文化建设的基本实践路径。提高教师学习共同体的建设水平、挖掘校本教研实践的深度、促进校本教研成果的升华与转化,是中学校本教研文化建设的重点和发展趋势。

[关键词]校本教研;教学改革;实践路径;教研成果的升华与转化

[中图分类号]G630 [文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0001-05

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.001

2018年1月颁布的《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》明确提出,要“全面提高中小学教师质量,建设一支高素质专业化的教师队伍。提高教师培养层次,提升教师培养质量”。由此,推动教师专业发展就成为中小学校工作的明确任务。教育部2019年11月颁发的《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》指出,教研工作是保障基础教育质量的重要支撑,要求强化校本教研、健全校本教研制度、开展经常性的教研活动。因此,作为提升教师实践智慧的校本教研与教师专业发展是同向同行的,逐渐成为提升教师专业发展能力的主渠道。

随着课程改革与高考改革的深入推进,教师如何深刻理解课程改革的实质内涵、如何在课堂教学中落实改革的具体目标,学校如何在促进教师专业发展、提升教育教学水平的过程中不断创新,就成为基础教育研究的关键性问题。在新时代背景下,课堂教学如何走出传统教学体系的束缚,使师生间的“教”“学”关系得到根本性的改善——教研活动直接对接减负增效与高质量发展的目标,提高学生学习的主动性,这是中小学校本教研承担的重任。

现行中小学校本教研实践中面临着诸多问题,如学校的行政管理意识强于专业引领意识、校本教研流于形式、教研缺乏系统性与持久性等问题[1]。东北师大附中作为吉林省首批办好的重点中学、全国首批示范性高中,开展了多年的研究与实践,对中学校本教研文化结构进行了独特的解读,探索中学校本教研的实践路径。研究与实践表明,引领校本教研行动、凸显校本教研品质、滋养教师职业精神的教研文化建设成为破解校本教研困境的关键。

一、对校本教研文化的学理性思考

(一)学校文化与教研文化的内涵

1871年,英国文化学家泰勒首次定义了“文化”,认为文化是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗,以及任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体[2]。学校文化的概念最早由美国学者沃勒于1932年提出——学校文化是在学校中形成的特别文化[3]。我国从20世纪80年代开始有学者对学校文化进行研究,但对学校文化的理论探究与实践探索成为热点却是在2001年新课程改革在全国推行之后。石中英在对学校文化的概念解析中强调,学校文化是以学校价值观念为核心的学校生活中一整套的观念体系、行为方式、语言符号 、风俗习惯以及环境建设的有机体[4]。

教研文化是从学校文化概念中衍生出来的子概念,是学校文化的重要组成部分。一所学校教研文化的深度决定了其教师专业成长的速度,也决定着学校发展的高度。由于教研文化正处于发展与建设的过程之中,其内涵并没有得到清晰明确的界定。部分研究者在实践中对校本教研进行了解读,如汪小祥提出,教研文化是指参加教研活动的所有成员在活动中的实际表现,以及隐藏在这种表现后面的对教研活动本身的一种价值判断[5]。笔者基于自身的长期实践,认为校本教研文化是一所学校立足于自身传统,在长期的校本教研实践中所形成并被大多数教师接受、认同及遵守的教学理念、价值取向、教研规范、教研模式及评价机制的总和,是学校全体教师表现出来的关于教学工作的精神风貌、情感态度。

(二)校本教研文化的性质与结构

校本教研伴随着课程改革的进程得以产生、发展,当前已成为基础教育领域促进教师开展专业研修与实践、提高课堂教学质量的一项教育制度。

1.校本教研文化的性质。校本教研文化是一个复合型的概念。在东北师大附中教师心目中,校本教研文化至少包含4种属性:一是文化属性。文化既是一种手段,也是一种结果,校本教研的文化属性就是教师要探索自身同外部环境相互作用的过程,以及由此而产生的生存模式和精神追求。这要求学校必须充分体现人的主体性,即教师的主体性。多年来学校一直致力于激发教师主体性的教研行动。二是教育属性。校本教研文化是基础教育领域中的一种独特文化样态,因其符合教育规律,为学生、教师和学校发展服务的宗旨与其他类别学校文化的建设目标并行不悖,东北师大附中将教研文化的建设目标定位在“服务于学生全面发展与个性的张扬,服务于教师专业素养的提高”上。三是研究属性。校本教研活动、从业人员具有研究的自觉性和组织性,从事以项目为媒介的,有目的、有计划、有组织的认知活动,具有继承性和创新性等特点。主题式教研是东北师大附中开展校本教研的传统与特色,近年来不断强化教研深度,突出了以学术成果的创作来提升教师发展水平的方式。四是体现了“校本”特点。即着重解决教师教育教学过程中的困惑和学校亟需解决的问题,注重教学行为的改进而非教学理论的简单建构。促进教师教学行为的改进是校本教研文化建设的本质属性。

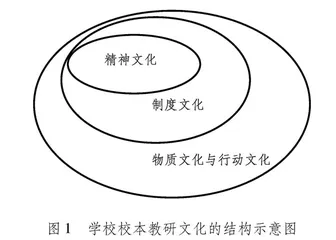

2.校本教研文化的结构。关于学校文化的构成,国内学者采用较多的是“三层次说” “四层次说”。“三层次”是指学校文化包含精神文化、制度文化和物质文化,“四层次”则包括精神文化、制度文化、行动文化和物质文化。学者赵中建在对其进行纵向维度解读的基础上,还从横向维度进行了剖析,认为学校文化从横向上可大致分为教师文化、学生文化、行政文化、服务文化[6]。在前人研究的基础上,我们对东北师大附中校本教研文化进行学理分析,依据学校文化的构成,根据其所特有的校本属性——“行动”与“改进”的特性,坚持校本教研文化的四层次说,并立足于教学改革实践对其进行解读。

如图1所示,精神文化是指学校教师共同认可的学校精神、价值观念、教学目标、治学态度以及对于教研工作所形成的各种思想观点,是校本教研文化的核心与内隐层面。制度文化是指学校在教研活动中所形成的规章制度、活动仪式、管理办法、评估标准以及相关处室的职能定位等,是每位教师都应该遵守的规范与准则,是学校开展校本教研工作的中间层面。行动文化是指学校及各学科所开展的各种教研活动及为改进教学而进行的系统研究与实践。物质文化是指学校搭建的教研平台、提供的硬件等物质条件。校本教研的行动文化及物质文化是一所学校校本教研的外显层面。

二、校本教研文化建设的实践与经验

校本教研是提升教师专业能力、提高教师实践智慧的一条有效途径,在实践过程中不能脱离教师的教育教学具体行动,是教育教学实践的一种形式。东北师大附中所提出的“素质教育”和“自觉教育”在国内教育领域产生了一定的影响,学校在2017年进而提出了“扎根中国大地,建设学术型中学”的办学目标。要实现这一目标,教师发展是关键,文化引领是核心,尤其是校本教研文化的引领对学校教师培养具有决定性的作用。例如在2022年学校开展的教学百花奖已经举办到第40届,成为极具引领价值的课堂教学改革项目。活动主题与课程改革内容紧密相联,400多节高质量研究课与教学成果的发布使学校的教学研究在国内产生了一定的引领作用。教学百花奖代表着东北师大附中校本教研文化的传承与延续,被视为学校文化建设的基础与精髓。

校本教研在东北师大附中的实施情境是:依据学校提供的物质条件和搭建的平台,一群以学科为单位、有着共同的教学关注点,以项目为依托、对同样的教育问题有研究兴趣的教师聚集起来,共同设计、表达观点、展示课例、相互评论、分享经验、跟进改善,最终形成共同的研究结论,达成某种共识,使每个成员对所从事教学实践的理解不断加深,专业能力、学术能力不断提高,校本教研文化渐浓渐厚,呈方兴未艾之势。东北师大附中在多年的校本教研文化建设过程中,主要从以下几个方面进行了实践。

(一)建构校本教研价值体系,促进校本教研文化的均衡发展

校本教研并不是传统意义上的教研活动,它是从目标设计到功能、方式上都承载着推动学校发展、教师发展、学生发展目标的有组织、有计划的文化行为。在校本教研文化中,价值观是核心要素,完善的价值体系是保证精神文化、制度文化、行为文化和物质文化均衡发展的重要方面,同时也是精神文化的核心。

1.促进校本教研价值体系达成与学校价值体系之间的高度一致性。校本教研文化是学校整体文化建设的有机组成部分,必须保持其与学校文化的高度一致性。学校的教师文化、学生文化、校园文化等都能够对教研文化产生重要的影响,也是教研文化的重要支撑。从学校传统文化来看,东北师大附中是一所有着72年办学历史的实验研究型中学。自2017年以来,东北师大附中在建设学术型中学的目标引领下,启动了培养学术型教师的系统工程,对教师的教学学术能力与专业学术能力培养进行了分阶段的规划与实施。学术气质和学术能力是附中教师特有的内涵,成为学术型教师是每位教师的职业目标。在学校整体文化氛围影响下,每位教师都重视能够引领其走向学术型教师目标的校本教研这一重要路径,并认同、践行“校本教研促进教师成为学术型教师、促进学校成为学术型中学”的价值理念。

2.明确了校本教研价值体系中教师与学生生命发展的两个维度。文化意义上的校本教研在我国教育领域已经取得广泛认同,但是从现实来看,文化建设需要一个长期的渐进过程。东北师大附中在引领教师形成校本教研的价值观、形成以学校为整体的价值体系的过程中,重视从教师、学生生命发展的角度出发,并将二者视为价值体系的两个重要维度。例如学校通过设立目标清晰、层次分明的荣誉教师评选体系,引领教师养成了参与校本教研的职业自觉性。学校启动了以我国著名教育家陈元晖(东北师大附中首任校长)名字命名的“元晖工程”荣誉教师评聘系列活动——元晖学者、元晖教学名师、元晖青年骨干教师和元晖德育名师,为不同年龄段和不同发展需求教师的自觉成长提供了平台和清晰的发展目标,引领教师追求专业发展、提升生命的价值与意义,促进学校整体校本教研价值体系的构建与完善。再如学校在学科建设过程中关注学生的兴趣发展、主体需求,让学生在学习过程中实现了知识、能力、兴趣与需求的有机统一。教师在学科思想的研究与校本教研的行动中,更关注对学生个性特长的张扬、对学生潜能的挖掘。历史校本教研组提出了“教给学生有生命的历史”、语文组提倡“语文教育民族化”、数学组倡导“让学生学习有用的数学”、英语组主张“通过项目研究让学生成为学习的主人”等理念和行动目标。政治学科对幼、小、初、高一体化思政教育的探索,生物学科对幼、小、初、高一体化生命教育的探索等,使校本教研的价值得到充分彰显,并贯穿于教研发展全过程。

(二)完善校本教研制度,促进校本教研文化的深度发展

校本教研的制度文化是由学校教研组织机构和各项规章制度共同构成的[7]。学校制度文化是指学校制定的各类规章制度,其中包括师生的价值观念、行为理念在内的一切精神成果,是学校教育教学管理思想和管理体制的凝结形式,体现了学校文化发展的水平。有学者认为,学校制度文化的培育要经历萌发期、成长期、成熟期和发扬期等过程[8]。东北师大附中的学校制度文化建设正处于发扬提升阶段,学校已在3个方面予以加强。

1.强化制度文化建设的规范性、科学性。在校本教研制度的形成、修订、补充及废止等方面制订了规范性的程序,如立项申请、文件起草、意见征询、会议研究、学校审核、领导签发等环节,严格按程序进行,有些环节可能会反复多次。同时,为提升制度内容与教师和学生生命发展价值目标的吻合度,会对涉及的主要问题采取全面调研、广泛征询意见、专家论证等步骤,然后采纳合理建议。如此既坚持了对历史经验的传承,又坚持了面向未来、不断创新。当前,学校已经将校本教研制度纳入学校内控制度。为了提高校本教研工作质量,发挥制度的规范效果,学校成立以各学科带头人组成的、由学校全体教师民主推荐产生的教学专家委员会,加强了对制度执行的监督力度。