基层教师视角下的课程思政改革困境质性分析

作者: 李星

[摘要]党和政府高度重视思想政治教育工作,如何推进课程思政是关键环节。本文选取山西省两所省属高校作为调查对象,对高校教师参与课程思政改革的过程进行分析。研究发现:他们在目标解读层面面临政策认受与实用主义的二重性,在行动过程中出现“思想启蒙”与“再普罗化”的拷问,而触及学生层面又遭遇了理想信念与实际行动之间的自我抑扬。重审目前的高校课程思政改革,当前高校过多着力于科层权力的运用之上,试图通过资源分配调动人的积极性。至于个体意愿、执行成本、风险化解等“自下而上”才能看到的问题未被充分纳入视野。如何摆脱目前的困境,文章最后也提供了一些建议。

[关键词]课程思政;高校教师;总体理性

[中图分类号]G641[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0115-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.019

一、引言

思想政治教育工作是高校落实“立德树人”任务的重要举措,课程思政是其中的关键环节。2016年,习近平总书记指出:“高校应当把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人……思想政治理论课要坚持在改进中加强,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”[1]2019年,习近平总书记强调思想政治理论课改革创新的重要性,提出“推动思想政治理论课改革创新,要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性”[2]。为了切实提高课程思政的实效性,政府部门积极出台了相关的配套政策文件。2017年中共中央国务院印发了《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》。同时,全国各地高校纷纷响应“全程育人”“同向同行”等理念,上海地区率先提出“课程思政”的说法,形成了一套可推广的成熟经验,各地纷纷效仿并开展相关实践。例如2020年在山东省高校课程思政建设研讨会上,山东大学、复旦大学等就从学校、专业与教师等不同层面介绍了各自的经验[3]。课程思政是一项系统工程,专业课程更是比较重要的部分,尤其对理工类专业而言,行业联盟会议主题经常关注专业课程思政元素的开发与创新。2020年11月,《中国科学报》作了报道,南京航空航天大学副校长施大宁以物理课如何植入思政元素为例给出了自己的答案[4]。迄今为止,在党和国家高度重视思想政治教育工作的背景下,全国高校将课程思政改革推向新的台阶,但在现实层面还存在诸多困境。例如如何厘清全员育人的顶层机制、如何有效发挥思政课程的育人功效、如何进一步形成思政课程和专业课程的育人合力等,这些依然是亟待解决的问题。本文聚焦国内高校课程思政改革的基层主体,着重分析高校教师,尤其是对他们面临的困境与出路进行讨论反思。

二、研究思路与设计

目前学界围绕课程思政的背景、内涵、困境、策略等方面进行了研究。如何应对当前复杂的国际关系与社会多元思潮是思想政治教育应有之义[5],准确把握国家发展大势是必由之路[6]。课程思政背后蕴含着特定的价值观,即课程思政建设对高校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,确保育人工作贯穿教育教学全过程具有重要意义[7]。现实中思政课程与课程思政容易发生混淆,有文献提出应该构建思想政治理论课、综合素养课程、专业课程三位一体的高校思政课程体系[8]。当前高校内外行政权力,弱化了教育主体的地位和作用;功利化的评价工具,使思想政治教育偏离了教育规律[9]。思政课程和日常思政教育在协同育人方面陷入了内容建设、资源配置等困境[10]。其中,专业课程思政是最关键的部分,涉及课程设计、专业课教师思政能力、课程评价等问题[11]。从对策看,有文献从高校、课程、教师等层面进行了说明[12]。已有研究多采用经验总结、思辨分析探讨高校课程思政改革始末。本文把高校基层主体教师作为研究对象,意在通过对基层教师的微观描述,可以更好地反思改了什么、没改什么等重要问题,从而更好地推行课程思政。

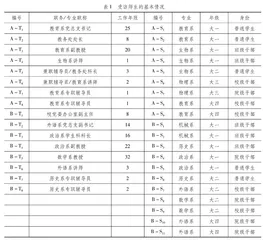

为了解高校课程思政改革过程,本文调查了高校思政教师与普通院系教师,并适时观察其行动。结合现有条件,选取山西省两所省属公立高校(文中简称A、B校,皆为公立二本院校)作为调研对象,共调查16名教师、20名学生。受访师生的基本情况见表1。

本研究采取了深度访谈法,访谈时间为2021年3月至5月,期间还参与观察了一些教师的思政课堂。其中,教师以一对一访谈为主,共10次,3人集体访谈2次;学生以集体访谈为主,6人集体访谈3次、5人集体访谈2次、一对一访谈6次。在访谈对象选择上,选择的是思政工作经验丰富的领导、教师。根据不同类型教师设计了不同访谈提纲,访谈时会根据情况灵活调整。研究初期计划访谈学生人员较多,实际访谈发现普通学生(5人)提供的信息有限,后期专门调查学生干部15人,包括校级干部5人、院级干部5人和班级干部5人。编辑资料时均征求过调研对象的意见,进行匿名化处理,师生分别标识为T、S,按“访谈时间,学校-T阿拉伯数字/S阿拉伯数字”方式编码,如“20200328,A-T1”。

三、研究过程与发现

我国自古就形成了“以德治国”的传统。当前,党和政府明确提出“立德树人”是高校的根本任务,但落实到行动层面时存在一些困境。从基层教师的视角看,可以集中表达为“教而难育”,即把推行课程思政作为例行工作,导致没有完成从教学向教育这一重大目标的转化,最终不利于实现“立德树人”的根本任务。作为高校教师直接接触的对象,本文先后从高校基层、教师与学生3个方面,全面铺陈相应的认知、行动及改革效果。

(一)目标解读:存在政策认受与实用主义的二重性

中华人民共和国成立以来,我国形成了“自上而下”中央集权教育治理体系。在科层治理体系下,国家掌握着大学办学主导权,控制着资源配置,影响着专业教育活动的进行。例如统一颁布课程方案、课程标准,以此作为高校考核的依据。高校与政府形成了“强依附”关系,高校对国家政策具有高度的认受性。近年来,除了党中央和国务院发布了课程思政的宏观指导文件外,国家其他部门也相继发布了各自细分领域的政策文件。例如2013年教育部印发了《普通高等学校思想政治理论课教师队伍培养规划(2013—2017年)》的通知,2015年中央宣传部、教育部印发了关于《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》的通知,2018年教育部启动并实施高校思想政治理论课教师队伍建设专项工作等。可见,国家层面已经出台了“政策篮子”。可是一旦落实到高校层面,则会出现“上面千条线、下面一根针”的局面。当高校在解读国家层面政策时,多会颁发相应的校级文件,不过文件传达到基层学院时,政策意义可能会衰减。A校教育系的负责人讲道:“按照上级部门的要求,学校颁发了一些文件,我们院每次例会都会传达,不过老师们没心思听、看。平时上课忙、任务重,都要占很多时间。学校师资力量薄弱,很多教师由行政人员兼任。学校也在大力推行课程思政,不过推行效果不理想。上面下来的文件,学校都要狠抓落实。每年都公布当年的工作重点,课程思政确实被摆在了首位。不过,狠抓一下,课程思政的效果就会出来吗?很难说。”(20210326,A-T1)

目前,我国各类高校推动思想政治教育工作时主要是通过专业课堂与课外活动两种渠道进行。专业课堂包括思政课程和向专业课程融合思政元素两种方式。课外活动包括引导学生参加革命纪念活动,开展红色主题的班会、晚会等。其中专门的思政课程依然是各地高校主要的推进措施。A校采取了线上、线下相结合的方式,聘请校内外一些知名专家为思政课教师、辅导员等进行专门的课程思政培训,并且随时监督教师是否参加了培训,培训成绩要纳入年末绩效考核中。A校教务处的一位负责人谈到了其中的理由:“我们也知道教师们压力大,但学校这几年要应对专业师范认证,要严格按上面的要求一条一条地来,否则最后我们拿什么证明学校的实力呢?强制要求老师们参加,即便如此,好多可能也不到场,更别说不做这些培训了。要老师们私下去学习,我觉得没人愿意的,也不会花多少心思的。”(20210326,A-T2)

B校也采取了类似A校的政策,如增加课程思政的培训频次、加大对课程思政相关课题的支持力度。对学校为何会强制执行这样的政策,学校领导实际上“有口难言”。对普通教师的看法,学校“心知肚明”。但为何最后还要这样做呢?B校相关部门负责人谈道:“国家的态度很明确,我们不能视而不见。最近学校正准备学科评估,其中的指标之一就是课程思政。学科评估如不及格,会影响学校的后续发展。我们也知道教师们比较反感这种方式,但没有办法。政策我们是提出来了,至于教师们能够做到什么程度,我们也不可能一直盯着大家。”(20210420,B-T1)

国家在推行课程思政改革时,尽管颁发了一些文件,但文件本身是“去地域化”的话语表述,这种正统性的路线图框定了不同高校进行课程思政改革的方向、目标和范围。但无论是高校还是教师,他们不会永远甘居一种“忠诚执行者”的角色,他们也有“自我赋权”的意识和能力,会主动选择日常生活的微观反抗、选择性执行政策规则等方式,塑造、影响和建构运作过程中的真实制度。正如英国社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Gideens)所谓的“结构二重性”(the duality of structure)所表述的:所有的社会行动以结构存在为前提,结构也以行动存在为前提,社会结构与个体行动之间是互相制约、形塑的过程、结果[13]。因此,在高度认受国家政策时,还应采取实用主义行动策略,将上层政策号召与日常工作模式有机调和,这样既可应付来自国家、学校等主体的问责压力,也不干扰自身工作节奏、日常生活秩序。课程思政的国家理念要想真正地破茧并落实为具体行动,必然困难重重、阻力不断,学校抑或教师的呈现方式不是公开“讨价还价”,而是切实可行、经济便利的策略行动。

(二)推行过程:面临“思想启蒙”与“再普罗化”的拷问

作为探索高深知识的专业机构,大学被国家科层体制所管控,进而丧失对专业活动的垄断权,以智识标榜的工作走向“普罗化”(proletarianization)。在此过程中,专业人员被例行化、低智参与的工作流程、简单机械的工作内容剥夺了创造性工作的能力,专业人员与管理者的关系被区隔化、二分化、对立化。Derber将普罗化进一步区分为“意识形态普罗化”(ideological proletarianization)和“技术普罗化”(technical proletarianization)。前者是指专业人员丧失了对工作目标的控制权,愿意合理化自身的动机并接受社会规训;后者是指专业人员失去执行工作的技术和控制过程,工作趋向于片段化、例行化[14]。

已有的课程体系已被切割为不同的细分领域,已经历了“技术普罗化”的洗礼。对课程思政改革而言,初衷是破解思政课程“孤岛化”困境(“技术普罗化”的表征),所以要大力开发、整合已有课的思政元素,发挥整体课程的育人功效。但推行过程的育人效果不佳,反而再次面临“技术普罗化”的危机。B校一名从教20余年的思政课教师说道:“‘马原'是思政课的主力,如何将远大的理想信念与现实结合确实很难。学校有文件,有次我在课上就尝试了改变,想用讨论课的方式上,也确实费力做了。但同学们不怎么买账,不是他们的专业课,不怎么上心,参与兴趣也不太高。我对这种局面多少有点失落,后来就不太敢再尝试了。”(20210421,B-T4)

笔者访问了B校上过思政课的两位同学,他们认为思政课的内容和考试都很简单。“给我们上课的老师年纪都太大,不了解目前的社会热点,就是照书本框架上,做点PPT,感觉听、不听都一样。况且又不是我们的专业课,高中也都了解过,大学又重复了一遍。”(20210422,B-S1)

也有其他人表达了不同于上述两位同学的“心声”:“大学和高中还是不一样的,上课的老师就很注意和大家互动,聊理想、聊人生。看得出她是想上好课的。不过这门课总体比较远离生活,老师很有想法,但主要是课程本身比较乏味。”(20210422,B-S4)

相比较而言,理工类专业问题更加凸显。B校一位老教师谈道:“课程思政是个好事,现在的学生集体主义意识比较淡薄。但数学课确实很难加一些思政元素,因为课程本身就很难,高中那会儿大都没接触过,现在能把书上的知识掌握好就不错了。”(20210423,B-T5)

从上述访谈可知,无论是教师还是学生,都陷入了一种“罗生门”式的困境。当教师归因课程内容或学生思维水平时,学生也会指责思政课的乏味、无趣。笔者将目光又转向课外活动,A校在五四青年节举办了以“党史教育”为主题的晚会活动,期间一名新入职的专职辅导员就全程参与了活动,她表达了不同于上述师生的一点看法。“平时我和同学们打交道机会多,晚会上同学们表现很活跃,我们选的内容正好与《觉醒年代》相关,大家就提前看了这部剧。表演时同学们确实会思考陈独秀、李大钊等为何要发动新文化运动。因为不了解那段历史表演时就没有那种神韵,这就是一种进步,可能其他老师看不到同学们前后之间的变化。”(20210504,A-T7)。