让学生真实“触摸”知识

作者: 莫宇红

电影《第三类接触》探索了人类与外太空生命的接触和交流,引发了观众对宇宙和人类存在的思考,并审视人类的智慧、勇气和对未知的探索精神。对应到小学科学教学领域,“第三类接触”便具有了独特的隐喻意义:学生在科学课堂的学习活动中获得了各种信息和证据后,如果仅通过分析与推理获得科学知识,形成科学观念,但从未在真实生活中运用它,那么他们和科学知识之间没有发生“第三类接触”。教育要让学生学习对个人未来生活有价值的知识,所以教师应延展教学内容,优化探究实践,创新评价方式,让学生真实“触摸”知识。

一、延展教学内容

小学科学是一门体现科学本质的综合性基础课程,具有实践性。科学课程强调实践,重视学科知识与社会生活、学生生活经验的整合,倡导课堂教学生活化,即教学内容要贴近学生的生活与已有的知识经验,从真情境、真问题、真任务出发,让学生获得真实体验,实现真实理解,回归真实生活。为确保学生拥有充足的时间实践与思考,教师在教学时有必要重构与延展教学内容,让他们在活学活用中深度理解、真实“触摸”科学知识。

1.延展生活类知识,让科学探究走向实用

科学源于生活,生活蕴含科学,选择与生活紧密相关的教学内容是激活学生动力、开展实用学习的前提。当梳理课程标准提出的“小学阶段78个学生必做探究实践活动”时我们会发现,其中有大量与生活直接相关的观察、体验、种植、饲养、调查、制作等探究实践内容,这说明只专注于科学课堂的教学已经难以满足学生的各项需求了。教师要延展生活类知识,将科学知识向课外生活场域延伸,如选用生活中常见的材料展开探究,创设多元生活情境等。总之,都是通过问题式、项目化、跨学科等学习方式丰富学生的深层体验,为他们解释生活现象、解决生活问题服务。

以五年级“形状与结构”单元为例(苏教版教材,下同),课前,教师可以请家长担任实验助理和技术顾问,指导孩子发现家中适合搭建模型的材料,并比较各种材料的特征,让科学学习更贴近生活。家长还可以担任研学向导,陪孩子调查研究生活中的桥梁、房屋等建筑的支架结构,让他们意识到工程建造需要根据不同的需求选择不同的形状结构。课上,教师引导学生探究分析各形状和结构的特点,并采用项目实践、任务驱动等方式,请学生设计迷你书屋、公园步行桥、承重高塔等模型,让科学学习更有重点。

通过延展生活类知识,教师让学生在实践应用中更加直观、贴切、强烈地感受到了形状与结构的特点和价值,更加灵活地将形状与结构的知识应用于生活中。根据需求设计制作富有实用价值的桥梁模型的任务能让科学学习真实、生动而深刻,让科学探究既有意义,又有意思。

2.延展结构化知识,让科学探究走向深度

科学课程的内容多且杂,它并不追求直接让学生获得某种碎片化知识,而是更期待他们在与生活关联、知行合一、学会“做事”的探究实践中获得融通、智慧、结构化的知识。当把累积的碎片化知识进行关联后,学生就会在脑海中生成结构化知识。教师延展结构化知识,将碎片化知识以一定的逻辑序列进行组织,有利于学生形成完整和系统的认知并可以整体理解和表达应用。教师需重视教学前的规划与设计,厘清知识之间的关系与结构,关注知识之间的逻辑与建构,聚焦核心概念,在横向上构建不同学习内容相互承接、关联的知识链,在纵向上构建不同学段探究要求螺旋进阶的实验序列,形成层级清晰、结构紧密的认知体系,从而让学生获得的知识从碎片化向结构化、整体化转变。

以五年级“简单机械”单元为例,本单元涵盖了杠杆、斜面、轮轴、滑轮等内容,每课都带领学生了解一种生活中的简单机械。它们或省力,或使用简便,看似相对独立没有关联,实则隐含了“斜面、轮轴、滑轮都是变形的杠杆”这一线索。“杠杆原理”是学生新认知的原点,为了让他们在比较中丰富知识经验,教师将情境与体验任务前置:任务一,寻找有盖子的金属罐,盖紧罐盖后想办法徒手打开罐盖;任务二,取一根长棍,和班级“大力士”进行角力比赛,想办法战胜“大力士”;任务三,用直尺、橡皮做“跷跷板”,自己调试保持平衡。这些生活化、游戏化的任务是为了让学生认识杠杆、探索杠杆、应用杠杆,无论在家还是在学校都可以开展。后续,学生就能把杠杆原理迁移应用到对斜面、轮轴、轮滑知识的理解中,了解它们作为“变形”杠杆的工作原理,深刻感受杠杆的奇妙,理解简单机械的省力原理,感知能的转化与能量守恒,让科学探究走向深处。

3.延展推理性知识,让科学探究走向实证

科学知识与概念的形成建立在严谨的探究实践和严密的探究逻辑之上。教师可以整体推进科学教学的生活化,让学生亲历探究实践,形成科学观念,发展科学思维。伴随知识的建构,学生在实验观察、数据信息和科学生活现象之间展开辩证式对话,最终走向实证趋向的科学研究。这不是简单地用探究实践代替验证性实验与科学推理,而是更多地关注学生科学思维的发展。教师通过精心设计推理活动,精巧安排推理环节,精准呈现推理知识,让学生在实践应用中建立证据与解释的关系,迁移运用分析与综合、归纳与演绎等思维方法。

以一年级《盐和糖哪儿去了》《这里面有空气吗》等课为例,教师不是直接告知学生要在哪里找到盐、糖、空气等物质,而是要以此为支点促进他们科学思维的发展。教师可以指引学生正向推理,猜测这些物质在哪里并想办法“取出”它们,如用蒸发的方法找出盐和糖,或调配盐、糖溶液证明盐和糖在水中;也可以指引学生反向推理或者混合推理,让他们想办法把空气从瓶子中“赶”出来,或者借助漏斗在瓶口快速倒水,水不能进入瓶子的现象,证明瓶内有看不见的气体存在。如果教师在课堂上来不及让学生推理、探索,可以让他们回家后继续拓展实践,教师只需做好指导并寻求家长支持。经过正向思考和反向思考,学生亲历了从个别到一般的推理过程,丰富推理知识,发展科学思维,生成实践智慧,让科学探究走向实证。

二、优化探究实践

探究实践是科学学习的主要方式,让学生亲历科学探究实践的过程,有利于他们像科学家、工程师一样开展研究。要想真正实现学生与科学知识的真实“触摸”,教师就要大胆实践、积极探索,充分运用各种优质资源,精心设计和组织探究实践,加强对探究实践的研究与指导。具体来说,教师要优化教学设计,发展学生自主建构、整体把握、动态管理的能力,让他们明确学习目标,清晰学习路径,切实提高学习能力,发展核心素养。

1.用好奇引着探究走

戴维·珀金斯认为,教育的任务不仅仅是传递“已经打开的盒子”里面的内容,更应当培养学生对“尚未打开的盒子”和“即将打开的盒子”里面内容的好奇心。好奇心是学好科学的原动力,脑科学研究表明:儿童早期的科学学习受到情感的影响,愉悦和好奇心能让他们学得更好、学习行为更持久。因此,学校和社会要共同呵护学生的好奇心,并适时适度地给予刺激和支持,这样才能引领他们深入探究,滋养他们的认知天性,释放他们的创新想法。

以二年级“玩玻璃纸”课程的教学设计为例,学生在观看视频时发现,舞台上演员衣服的色彩在不断变化,这让他们的好奇心油然而生。排除了演员中途更换衣服的可能性后,他们的思考聚焦到了舞台灯光上,猜测是灯光改变了衣服的颜色。于是,学生借助彩色玻璃纸和手电筒,模拟舞台灯光的效果给小伙伴变幻彩衣,继而观察、分析灯光变化与物体呈现出各种颜色之间的关系。为了增强彩色玻璃纸的滤光效果,充分展现舞台效果,教师建议学生晚上在家中设置“家庭舞台”,分别在黑暗环境和明亮环境下模拟舞台打光,比较不同亮度下的滤光效果。在好奇心的驱使下,学生一路探索未知,开展与日常生活相关的科学探究实践。

2.用现象拖着探究走

科学现象是学生进行科学观察、提出科学问题、探寻科学规律、了解科学本质的起点。科学教学从贴近学生生活的科学现象出发,有利于他们在科学探究与真实生活之间建立联系,应用科学知识解释生活现象、解决生活问题。因此,教师可以设计“现象—探究—发现规律”或“现象—探究—发现规律—设计创造”的教学流程,指导学生从熟悉的生活现象入手,开展有序的探究实践。

以五年级《光的反射》一课为例,有学生在家中玩吸管时发现,从吸管中看过去,只有在拉直吸管时才能清晰看到对面的物体,一旦弯曲,便无法看见对面的物体。学生由此产生疑问:“光的传播路径不能弯曲吗?”对此,教师设计了“立足现象—产生问题—驱动探究”的教学流程。学生猜想光的传播路径不能弯曲,并通过在烟雾环境中打开激光笔、观察丁达尔现象、在充满水汽的家庭淋浴房中照射激光等实验,明白了光在空气中沿直线传播。光在透明的水和玻璃中如何传播呢?在不同的透明介质中如何传播呢?至此,学生不仅从观察一个现象延伸到观察一类现象,还依托新现象,发现新问题,推动新探究,透过现象发现事物的内在联系,自主建构结构化知识,体验科学学习的乐趣和价值。

3.用逻辑推着探究走

掌握方法、灵活运用是实现真实“触摸”科学知识的关键。科学探究逻辑是研究问题、解决问题的思维方法和步骤,所以教师在教学中要精心设问、适时追问、及时点拨、恰当引导,让学生经历目标明确、流程完整、做思结合、合作创新的探究实践过程。这样环环相扣、层层深入、逻辑严密的教学过程能够强化探究逻辑,推动学生的自我建构学习。在这一过程中,教师需要关注学习单的设计,以便学生设计合理的学习方案,经历完整的科学探究。

四年级《点亮小灯泡》一课的探究逻辑如下:

一是任务驱动、明确要求。任务是给自制的房屋模型安装照明系统,要求小灯泡可以正常使用且能自如控制亮灭。

二是前期研究、罗列问题。分析使电灯亮起来至少需要哪些材料、怎么连接、可以使用哪些工具、如何评价照明系统的安装效果等问题。

三是设计方案、交流调整。分组讨论设计方案,交流后优化调整各自的设计方案。

四是制作模型、测试改进。此环节可以分开进行,是制作模型和优化改进的过程。

五是展示交流,评价再优化。整个流程衔接紧密,让学生自主卷入“思、学、研、做、改、评”的学习过程。这一过程充分尊重学生的探究意识,体现他们的价值。

三、创新评价方式

学习评价是课程实施的重要环节,既能监测教学效果,又与教学过程交融。课程标准提出,要重视综合评价,促进学生发展,构建素养导向的综合评价体系;改进结果评价,重视对正确价值观、必备品格和关键能力的考查;探索增值评价,发挥评价的诊断功能、激励作用和促进作用,关注个体差异,改进学习过程。由此可见,学习评价面临重大变革,需要在挑战中创新。基于探究实践的科学学习变革更是如此,而这恰是实现真实“触摸”科学知识的动力源泉。

1.让评价贯通知识、体验、素养

传统的考核方式适合评价学生对知识的掌握程度, 但难以考查他们的能力发展。如今,教师不仅要评价学生对于科学知识的掌握程度,更要考核他们的学习体验、能力增长和素养提升,切实强化过程评价。在活动体验中,学生要能够架构有价值的知识体系,持续激发学习、思考、探究的动力,逐步养成适应未来发展的核心素养。

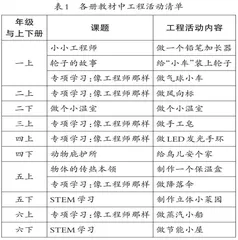

工程教育的理念是以学生为主体,以作品为核心, 以能力培养为主线,是实现知识的真实“触摸”的优选形式,其评价既有基于单个项目的短程阶段评估,也有基于素养提升的长程综合评估。以各册教材中的工程实践专项学习为例,每册教材中都有工程活动内容(见表1),且每个项目基本都会经历工程实践过程的六个环节,各环节要素均呈现了重要程度由低到高的螺旋进阶要求。低年级侧重考查“明确问题”“设计方案”“展示交流”三个内容,对教师指导的要求相对较低,中高年级对教师指导的要求也有所提升。在评价项目学习时,提倡评价形式多样,评价主体多元,评价内容全面,学生设计的方案、前期调研的寻访记录、报告、模型制作的能力、测试改进的产品、学习投入的状态、团队协作的配合程度等均可列入评价考核。

2.让评价联结过去、现在、未来

数字化时代的来临使科技人才的培养之路上充满挑战,科学学习尤其需要求变求新,让学生在创新中学习。为未知而教,为未来而学的真实“触摸”关注新技术、新教学、新素养,与之对应的学习评价也要拓展内容的广度和深度,延展时空的跨度,依托技术实现科学创想与学习共享,通过评价联结起过去、现在和未来。

以“云养蚕”家庭饲养项目学习为例,学生先在网上查阅养蚕的资料,然后分工合作,在家庭开展养蚕活动,寻求家庭成员的指导,最后通过班级圈分享养蚕经历,以线上互动的方式交流养蚕经历,分享养蚕成果,并畅想后续设计的养蚕衍生品(如蚕茧工艺品等)以及未来数字养蚕的技术方案。整个过程历经数月,学生展现了多方面的成长,不仅熟练掌握了饲养昆虫的本领和技能,了解了昆虫生长的变态过程,还大大提升了收集、整理信息的能力和信息技术应用能力。该项目的评价环节以家长评价为主,教师为此还举行了优秀家庭的评选,感谢家长对项目学习的大力支持。

小结

学生在科学课中的真实“触摸”实现了知识与知识、知识与生活、知识与自我的联结,是激活学生学习动力的源泉,能助力他们点燃科学思维,绽放科学梦想。学生在科学课多一些真实“触摸”科学知识的经历,就能有更多动力打开更多的“未知盒子”。

(作者单位:江苏省无锡市新吴区春星小学)