《产生气体的变化》教学片段与分析

作者: 曹晓莉 周丹

《产生气体的变化》是六年级“物质的变化”单元中的第2课。本课重点引导学生观察小苏打和白醋混合后发生反应的过程,并根据收集到的信息分析推理,培养他们观察、记录、汇报交流、寻找证据、推理论证的能力,从中体会到物质变化的奇妙。

在三年级“水”单元的学习中,学生已经初步感知到有些变化只会让物体的形态发生改变,但构成物体的物质没有改变。本单元将在此基础上引导学生认识构成物体的物质发生了变化。在第1课《厨房里的物质与变化》的学习中,学生已经知道物质总是在不断变化的。本课研究的对象是厨房中的白醋和小苏打,学生通过实验的方法研究物质发生变化时产生了新物质。

基于学生核心素养的发展,从培养他们的科学思维出发,本课的教学目标拟订为:

知道物质发生变化时,常常会产生一些现象,如产生气体,认识到物质发生变化会产生新的物质;

能观察、比较物质混合时发生的变化,并准确描述物质变化的现象,能根据证据判断物质发生变化后产生了新物质;

能用实验的方法研究发现有些物质变化会伴随有气体的产生;

能通过查阅资料分析、鉴别气体的特征,设计实验并动手实践获得信息进行辨认;

能以事实为依据作出判断,愿意与他人交流,分享观点;

初步感受物质变化对生活的影响,产生深入研究物质变化的兴趣。

片段一:猜测验证,认清物质

师:前几天我在家里做了一个实验(先将一种液体倒入一个袋子中,然后将一种白色物质加进去,封好袋口),这是我的实验成果,你们看到了什么?

生:里面有水。

师:你为什么认为是水?

生:因为它是无色透明的液体,所以我猜是水。

生:我猜是白醋。

师:你为什么认为是白醋?

生:因为白醋也是无色透明的液体。

师:除了液体,还看到了什么?

生:袋子是鼓的,里面有气体。

师:里面到底有没有气体?我们一起来验证一下(演示解开袋口)。你们观察到了什么?

生:袋子没有原来鼓了。

生:听到“哧”的一声。

师:听到声音、袋子没有原来鼓,说明了什么?

生:袋子里面有气体。

师:是呀,里面真的有气体。关于这个袋子里的气体,你们有什么想要研究的问题?

生:我想知道这个气体是怎么产生的。

生:我想知道这个是什么气体。

师:到底这种气体是怎么产生的?我做实验时拍了一个视频(播放微视频),大家先一起来看,再回答这个问题。

生:水和白色物质混合后产生了气体。

生:白醋和白色物质混合后产生了气体。

师:你们的意思是一种无色透明的液体和一种白色物质混合产生了气体。根据你们的经验推断一下,这可能是厨房里的哪种液体和白色物质混合?

生:可能是水和小苏打混合产生了气体。

师:究竟是哪两种物质混合产生了气体?怎么做实验来探究呢?

生:把白醋和水分别滴到面粉、淀粉、食盐、白糖、小苏打中,看会不会有气泡。如将白醋滴到面粉里面产生了气泡,说明白醋和面粉混合产生了气体;白醋滴到面粉里面没有产生气泡,则说明白醋和面粉混合没有产生气体。

师:他是把白色物质分别加到这两种液体中,我们可不可以把液体分别加到装这些白色物质的容器中?

生:可以。

师:实验时还有一些注意事项(PPT出示注意事项)。老师准备了一些材料,小组长根据你们的需要,自主选择里面的材料进行实验。

(学生实验后交流汇报。)

生:我们的结论是白醋和小苏打。

师:理由是什么?

生:因为将白醋滴入小苏打后迅速地冒很多气泡,而滴入面粉、淀粉、食盐、白糖里,都没有冒气泡;把水滴入这些白色物质中,都没有冒气泡。

师:我们知道了白醋和小苏打混合产生了气体,看来气体是一种新物质。

评析:教师用一袋收集好的气体,让学生通过观察发现袋子里面有无色透明的液体,推测是水或白醋,还看到袋子是鼓起来的,推测里面有气体。学生推测袋子鼓起来的原因,这时教师利用视频展示,揭秘袋子鼓是因为两种物质混合产生了气体,引导他们根据生活经验猜测可能是哪两种物质混合,并结合小组的推测,选择适当的材料进行实验来证明。学生通过对比实验,观察白醋、水分别和面粉、淀粉、食盐、白糖、小苏打混合后的变化,寻找证据,证明白醋和小苏打混合产生了气体,培养了实证意识。

片段二:制造气体,观察变化

师:接下来,3人一组制造一瓶气体。这是白醋(装在袋子里),这是小苏打(装在小瓶子里),怎么操作?

生:将小苏打全部倒入袋子里,然后迅速系紧袋子。

师:做的时候仔细观察,看产生气体时会有哪些变化?

生:袋子鼓起来了。

生:听到了“哧哧”的声音。

生:袋子的外壁摸着有点凉。

师:还看不看得见小苏打?

生:看不见了。

师:哦,小苏打消失了。白醋有变化吗?

生:有变化。白醋原来是无色的,然后变白,冒很多气泡,最后又变成无色的了。

师:这是你们看到的,大家能不能找到更充分的证据呢?

生:继续加入小苏打,因为前面我们已经知道白醋和小苏打反应会产生气体,如果这时候继续加入小苏打,有气泡产生,并且袋子鼓起来,就说明里面的液体还是白醋,否则就说明里面不是原来的白醋了。

(教师实验演示。)

生:没有气泡产生,袋子也没有鼓起来,说明不是原来的白醋了,产生了新物质。

评析:学生制造气体的过程,充分运用眼、手、耳等多感官参与。在汇报交流环节,学生紧紧围绕“产生气体”的系列现象回答,如“看到气泡”“听到哧哧声”“袋子外壁摸着有点凉”“袋子鼓起来”。然而,学生仅关注了产生气体的现象,对“原来物质的变化”这一问题不够重视,这时教师引导他们关注小苏打是否消失、白醋是否有变化。学生根据搜集到的证据,认识到“产生了新物质”。在整个探究活动中,学生分组讨论,善于合作,乐于分享,能根据证据修正自己的观点,并尝试用多种思路和方法完成探究活动。

片段三:设计实验,事实求证

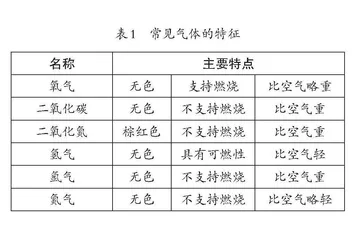

师:现在我们研究下一个问题,白醋和小苏打混合产生的是什么气体?它有什么特点?我们先来看一则资料(见表1)。

生:不可能是二氧化氮。通过刚才的实验,我们看到这种气体是无色的,而二氧化氮是棕红色的,其他的几种都是无色的,所以能排除掉二氧化氮。

师:再看资料,要想知道是哪种气体,我们下一步通过什么特点来判断?

生:看能不能支持燃烧,比空气轻还是重。因为在资料中,关于气体的特点主要介绍了三类:颜色、能否支持燃烧、比空气轻还是重,我们已经知道了该气体的颜色,所以下一步就要判断能否支持燃烧,比空气轻还是重。

师:能否支持燃烧,我们可以用什么办法判断?

生:我觉得可以把火柴放入装有气体的瓶子里,观察火柴的火焰。如果火焰熄灭了,说明这种气体不能支持燃烧;如果火柴的火焰变旺了,说明这种气体能支持燃烧。

师:你的方法是将点燃的火柴放进瓶子里。先打开盖子,还是先点燃火柴?为什么?

生:先点燃火柴,因为瓶子装的是气体,如果先把盖子打开,里面的气体就“跑”了。

(教师演示,学生观察。)

师:你们观察到什么现象?

生:将火柴放进瓶子里面后就灭掉了,说明这种气体不支持燃烧。

师:根据气体不支持燃烧这个特点,可以排除什么气体?理由是什么?

生:不可能是氧气,因为氧气能支持燃烧。

生:不可能是氢气,因为氢气是可燃的。

师:研究到这里,还是不能判断是哪种气体,该怎么办?

生:研究它比空气轻,还是比空气重。

师:我给你们提供两种材料,一支点燃的蜡烛和一袋气体,想一想怎么做?

生:先将蜡烛点燃,然后打开瓶子的盖子,把气体往蜡烛上倾斜。如果蜡烛的火焰熄灭了,就说明这种气体是往下沉的,它就比空气重。如果蜡烛的火焰没有变化,就说明这种气体是往上升的,它就比空气轻。

(学生进行实验,教师巡视指导。)

生:蜡烛的火焰灭掉了。

师:蜡烛的火焰灭掉,说明这种气体是往下流动的。

生:说明这种气体比空气重。

师:根据这个特点判断,不可能是什么气体?

生:不可能是氮气。

师:研究到这儿,我们还不能确定袋子里到底是哪种气体。时间有限,我给你们提供一份资料,以及一些熟石灰,回家后你们继续想办法研究。

评析:教师基于科学课程标准,围绕学科核心概念和跨学科概念,强化教学内容的进阶性。学生通过实验,结合资料中气体的特征,排除不可能的气体,发现符合这些特征的有两种气体——二氧化碳和氩气,为学生在证据与解释之间搭好了“脚手架”。

教学反思

教师通过创设真实的学习情境,引发学生的认知冲突,激发其积极思维。一袋收集好的气体,充分调动学生进行感官观察。学生推测袋子鼓起来的原因,教师演示将小苏打加入装有白醋的袋子,揭秘袋子鼓是因为两种物质混合产生了气体,激活了学生的思维,引发他们的认知冲突,初步培养他们寻找证据的意识,同时为后续探究作铺垫。

教师通过创设多元的探究活动,引发学生思考。学生根据之前观察到的现象和生活经验,猜测液体和加入的白色物质可能是什么。之后,各小组根据推测选择适当的材料进行实验来证明。在这个过程中,学生直观地感知到物质发生变化的现象,根据收集到的信息进行合理的分析,判断可能是什么气体。这些活动培养了学生的证据意识,提升了他们观察、汇报交流的能力,及推理论证的科学思维能力。

(作者单位:曹晓莉,湖北省宜都市实验小学教育集团;周丹,湖北省宜都市教学研究室)