小学科学中渗透生态文明教育的实践

作者: 阚莹莹

生态文明是人类物质和精神上取得的成就的综合体,是基于人与自然、社会协调发展的客观规律,其实质是尊重自然、顺应自然、保护自然,其核心是人与自然和谐共生。少年儿童生态文明素养的基础是生态文明知识和技能,关键是儿童能自我约束,践行绿色生活,主动宣传生态文明观念。具有良好生态文明素养的少年儿童,能够在日常生活中融入生态文明的价值和理念,积极投身生态文明建设。在实际教学中,教师可以尝试通过梳理小学科学教材中与生态文明教育密切相关的内容,开展渗透生态文明教育的实践。

一、梳理教材中的相关内容

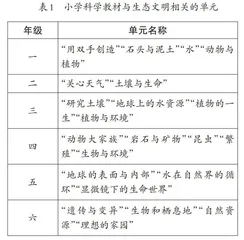

生态文明是在一定意义上的生态和文化理念、生产和生活活动理论的指导下,人们开展各种生产和其他社会活动,促进社会的文明与进步的新型文明。生态文明教育是小学教育和课程体系中重要的一环。以苏教版教材为例,通过对教材内容进行梳理不难发现,很多单元内容与生态文明教育相关(见表1)。

例如,六年级“理想的家园”单元,从水域、空气、生物、土地四个方面,引导学生建立“理想的家园”的标准。相关内容的呈现,紧密围绕现实生活中环境污染的严峻事实,引发学生积极思考环境污染的原因,寻找合适的治理措施,思考自己能为建设理想的家园做些什么,认识到只有树立环境保护的意识,从每一个人做起,从每一件小事做起,才可能建设好“理想的家园”。

又如,三年级“地球上的水资源”单元的起始课《河流与湖泊》,学生通过画示意图、建构模型、修改模型,认识河流与湖泊的不同,在探究实践中自主归纳河流与湖泊的特点,建构科学概念。在此基础上,教师引导学生认识到河流、湖泊是很多生物的家园,唤醒他们想要保护生物的情感,从而引发保护水资源的行动。课后,学校开展“保护秦淮河”宣传标语比赛,引导学生走进社区,加大保护水资源的宣传。

二、构建体验性的课堂教学样态

生态文明教育的本质在于培养学生的生态文明素养,践行绿色生活。在教学过程中,教师创设贴近学生生活的真实情境,引发他们的情感共鸣,引导他们在研究问题的过程中认识生态文明的重要性,从而主动开展保护环境、节约资源的一系列行动。

例如,在执教《洁净的水域》一课时,教师以生活在长江里的江豚作为课堂导入,让学生了解江豚曾经面临数量大幅度减少的情况,引起他们思考:江豚数量减少主要与什么有关?(水质问题)

教师提供两杯水,一杯模拟治理前的长江水,一杯模拟治理后的长江水(如图1),让学生对比分析,从颜色、气味、透明度、漂浮物等方面判断水是否被污染。

教学片段

师:今天老师带来了两杯水,你们觉得哪一种水更适合江豚生活?说说你的理由。想想我们在三年级研究水的时候用到了哪些观察方法,试着从多角度观察两杯水的不同。

生:1号水的颜色发黄,很浑浊,2号水看起来比较清澈,是透明的。

生:1号水上面有很多的脏东西,上面还有泡沫,2号水里面只有一些水草。

生:感觉1号水有一股气味,很难闻,2号水有草的气味。

生:我觉得1号水是被污染的水,2号水比较干净,更适合江豚生活。

师:是的,像这样有大量漂浮物、发出难闻气味、不透明、颜色发黄的1号水是被污染的水,而2号水相对比较洁净,更适合江豚生活。通过前面的视频我们知道长江也有过污染严重的现象。根据这些信息,你们还有哪些想要了解的?

生:我想知道是什么原因导致长江水被污染的?

生:我想知道被污染的水除了不适合江豚生活,还有什么危害?

生:长江水被污染后又是怎么被治理好的?

生:现在江豚的数量有什么变化?

师:大家的问题很多,也都很有价值,为你们点赞。

学生小组讨论,选择想要研究的问题,教师提供材料和资料的支持,帮助他们开展调查研究。在汇报成果的过程中,无论是分析水污染形成的原因,还是分析水污染对我们生活的影响,学生都会自然而然地想到要保护水资源。

教学片段

师:请各个小组汇报研究的结果。

生:我们小组研究的是水污染形成的原因,我们通过资料分析发现,长江水污染的原因有很多,如工业污染、生活污染、农业污染,其中生活污染跟我们的生活密切相关。例如,我们乱丢垃圾,下雨后,这些垃圾可能就被冲到长江里。

生:我们小组研究的是水污染的危害,水污染会导致生物的死亡,这也是江豚数量减少的原因。除此之外,植物的生长离不开水,我们用被污染的水浇灌蔬菜,如果食用了,可能会导致我们生病。

生:我们研究的是污水处理。我们小组先把水里漂着的东西,像树枝、树叶这些大的物品取出来,然后将切去瓶底的纯净水瓶子倒扣,从下向上依次放入脱脂棉、活性炭、沙子、石子,组装成简易过滤器把水过滤,就得到干净的水了。

师:同样做这个实验的小组有补充吗?

生:我们觉得按这样的顺序放材料,的确有效果,但我们发现水过滤得很慢,而且这个水看起来干净了,里面说不定还有一些我们看不见的有害物质。

生:水污染虽然可以治理,但是很复杂,我们刚刚用过滤器过滤出来的水很少,这样很浪费,生活中有更多的水要处理,浪费就更大了。

师:看来要想把已经污染的水处理为洁净的水不是一件容易的事情。洁净的水域才能让江豚回家,作为小学生的我们可以做些什么?

生:了解更多江豚的知识,在学校进行宣讲,让大家在生活中一起开展保护水资源的行动,保护江豚。

生:我们可以去江豚相关科普馆看看,学习相关知识后,做成宣传手册发给大家。

师:其实最好办法是不污染水,从根源上解决这个问题。课后我们可以走进江豚科教中心,去了解江豚,一起守护洁净的水域,守护江豚,守护我们赖以生存的家园!

在教学中,教师让学生经历分析水污染的原因及污水治理的过程,其中研究污水处理的小组,他们利用之前学习的知识,制作简易过滤器进行污水处理,虽然有一定的效果,但是效率很低,而且浪费资源。学生通过相互汇报学习,进一步认识保护要比治理更重要,从而意识到在日常生活中要做到自我约束、践行绿色生活。课后,教师带领学生走进江豚科教中心开展研学,让他们成为生态文明的践行者。

三、开展拓展性的课外研究活动

学生在学习相关内容后,会有想要去践行保护自然的活动。教师可以结合课的内容,引导他们开展课后实践活动,拓宽生态教育路径。

1.课前调查,拓宽研究广度

在“显微镜下的生命世界”单元教学中,无论是观察一滴水中的生物,开展霉菌发霉实验,还是讨论微生物的“功”与“过”,教师都可以设计一系列课前调查活动,帮助学生建立“生命系统的构成层次”这一大概念。

以《发霉与防霉》一课为例,教师引导学生结合生活中的物品发霉现象,课前设计实验“探究米饭、馒头、面包发霉的条件”,并开展实践研究。学生聚焦温度、湿度、光照三个条件,自主采用控制变量法进行研究。例如,研究温度对食物发霉的影响时,学生将两份相同的米饭分别装进保鲜袋,一份放到阳台套上黑色袋子,一份放到冰箱里,每天坚持观察、记录;研究湿度对食物发霉影响的学生,把两份相同的米饭分别装在保鲜袋里,一份洒水,一份不洒水,每天坚持观察、记录。通过课前的研究,学生在课堂上的发言更为活跃,对食物发霉条件的分析更加有理有据,并能以事实为依据,推理分析防止食物发霉的方法。

在《微生物的“功”与“过”》教学中,教师课前引导学生以小组为单位调查研究4~6种微生物,分析讨论其“功”与“过”,培养他们辩证看待问题的能力。例如,有的小组收集了乳酸菌、金色葡萄球菌、黄曲霉菌、大肠杆菌的资料,并以思维导图的形式在课堂上呈现了自己的发现。他们认为,乳酸菌、大肠杆菌对人体是有“功”的,其他两个对人是有“过”的。有小组提出了反驳意见,他们认为乳酸菌过量会导致酸奶坏掉,人误食后会拉肚子;大肠杆菌是肠道益生菌,但是如果在人体其他部位也会引发疾病。通过课前的资料调查以及课堂上的研讨,学生进一步认识到即使是微生物,也有其了不起的一面,尤其在对有分解功能的微生物讨论中,他们认识到没有微生物,地球家园会垃圾堆成山。

2.课后实践,挖掘研究深度

教师可以结合科学教学的内容开发拓展性课后活动,支持学生深度研究。

在《做个生态瓶》一课中,学生在认识食物链的组成后,教师布置课后作业——为小鱼制造一个“家”。学生在制作“生态瓶”的过程中,考虑到鱼的呼吸需要氧气,而植物是可以供氧的,从而自发研究并选择合适的植物放入生态瓶中,为小鱼供氧。例如,种植水草不仅价格便宜,还能够增加水中的氧气含量,同时还能够净化水质,吸收水中的有害物质;而水藻不仅可以通过光合作用提供氧气,而且有一定的观赏性。在后期的观察中,学生还不断发现新的问题,如鱼会产生排泄物,怎样才能让水质洁净?这激起了他们研究水处理等问题的兴趣。

四、构建社会支持系统

在科学教育中,教师不仅要设计适合的活动支持学生更好地学,还要引入社会资源,让科学学习从课内走向课外,从学校走向社会,让生态文明教育在多方协同中走深、走实。

例如,在课后服务的社团活动中,教师带领学生走进莫愁湖公园,邀请植物专家为他们介绍植物,培养其研究的兴趣;他们实地观察植物、认识植物,加深学习体验,在实践中认识身边植物的特点与价值;他们还学习亲手种植植物,掌握种植方法。例如:植物专家讲解了关于莲藕的一些基本知识,并现场指导学生种植。学生认真学习“藏头露尾”法种植莲藕,在专家的指导下先认真选种,然后将藕种的生长点(头部)朝下深埋入泥土中,最后用细泥土轻轻掩盖固定。这样种植可以促进莲藕的根系生长和莲藕的地下茎的生长,叶片部分(尾部)则稍微露出泥土表面,防止莲藕的伤口进水或进泥,避免腐烂。学生不仅学习了种植方法,更是通过触摸自然、亲近自然,感受人与自然的和谐之美。

结语

学生只有真研究,才能产生真情感,付诸真行动。教师从生态视角重新审视科学教育,不仅有利于提升学生的生态文明素养,更是在潜移默化中培养他们的社会责任感。这是学科育人的重要内容之一,是实现“立德树人”教育目标的积极回应。

(作者单位:江苏省南京市莫愁新寓小学)

参考文献

[1]包万平,路璐.我国生态文明教育的历史变迁及未来展望[J].宿州教育学院学报,2022(02).

[2]罗贤宇.当代中国公民生态文明价值观培育研究[D].南京:南京理工大学,2019.

[3]张三元.论习近平人与自然生命共同体思想[J].观察与思考,2018(07).