“我为全家选牛奶”跨学科项目实践

作者: 卢耀

科学课程标准提出,小学阶段要设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求。跨学科项目学习,是为了解决真实而复杂的问题,让学生学习并创造性地整合不同学科的核心知识和能力,以形成整合性的项目成果和新理解。在“我为全家选牛奶”项目实施中,我以问题和任务为导向,引导学生在做中学、用中学、创中学,激发他们学习的内驱力,引导他们在解决真实问题的过程中提升跨学科素养。

一、设计实际问题,撬动项目探索

跨学科项目学习是学生围绕真实的问题,运用两个或多个学科的核心内容展开探究,形成对问题的创造性理解并且能够解决问题。“我为全家选牛奶”项目呈现了真实的问题情境:如何为家人(青少年、中年人、老年人)挑选一款适合他们需求的牛奶?我以小学科学为主,融合数学、信息科技两门学科,寻求学科间目标、知识以及能力的融合。

1.目标融合,明确跨学科立场

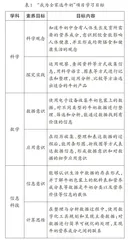

跨学科项目学习需要清晰地列出所跨学科的核心素养及相关核心知识和能力,将其作为学习和评估的目标。跨学科项目学习是多个学科的统整,不管有多少学科的整合,都要注意各学科目标的融合。我从科学、数学和信息科技这三门学科的课程标准中寻找依据,制订学习目标(见表1)。

2.知识融合,理清跨学科内容

跨学科项目学习要求学生学习并综合运用不同学科的知识和能力持续深入地解决问题,形成问题解决的逻辑。跨学科项目学习重视的是不同学科之间知识的相互影响、相互支撑、相互作用,从而形成合力,共同解决实际问题的整个探究过程。我根据三门学科的教材,梳理了“我为全家选牛奶”项目所涉及的教材内容(见表2)。

3.能力融合,培养跨学科素养

科学课程标准强调,科学教学要促进学生思维型探究和实践的开展。跨学科项目学习可作为培养学生思维特别是发展高阶思维的有效方式。实践证明,跨学科项目学习能促进学生的演绎、类比、推理、批判性思维等能力的发展。在“我为全家选牛奶”项目中,我以“为家人挑选一款适合他们需求的牛奶”这一真实问题为项目核心问题,在设计目标时,不仅进行了目标的融合,也相应提升了学生的科学观念、探究实践、数据意识、应用意识、信息意识和计算思维等,较好地落实了综合运用多学科的知识与技能,培养了他们在实际生活中发现问题、分析问题、解决问题的能力。

同时,跨学科项目学习还发展了学生的合作、沟通、创造性思维等素养。这些不仅能帮助学生更好地适应社会,也会为他们的未来职业和个人生活提供坚实的支持。为了更好地提升学生所需的技能和学科素养,我在设计项目时进行了角色设计(见表3)。

二、创设真实任务,推进项目探究

建构主义理论下的知识观和学生观强调,学生是学习的主体,教师在教学时应为学生创设真实的情境,提供学习的支架,发挥他们的主体性。跨学科项目学习就是从学生学习和生活的逻辑出发来组织活动,设计与他们紧密联系的主题,引导他们做中学、学中做。

1.递进式任务,搭建“脚手架”

在项目驱动问题中,学生已经知道要为不同年龄段的家人选择牛奶,但是他们不知道如何有科学依据地选择。此时,可以将核心任务分解成若干个子任务,设置好一个又一个小台阶,让学生充满兴趣与动力地到达胜利的台阶。由此,我设计了如图1所示的项目流程。任务一是学生平时购物就会做的,阅读包装盒信息,现在则需要他们收集牛奶盒上的信息,并进行整理。不同种类牛奶包装盒上的信息较多,自然地向任务二推进,需要整理、排序、筛选、分析数据,将数据的意义展现出来。此时,小组内对于自己的探究已经很有心得,但是展现给他人还不够直观明了。任务三中,学生运用条形统计图和折线统计图将数据可视化,进一步深入分析,为任务四打下基础。整个过程,学生由子任务的不断牵引,激发更大的学习兴趣,激励他们主动探究。

2.探究式学习,体验做中学

做中学指基于动手做的探究式学习活动,引领学生像科学家一样去学习和探究,强调通过探究获得科学的思维方式、学习方法,养成良好的科学态度。其中,学习任务单是一种有效的项目学习机制,它可以激发学生的学习积极性,提高他们的探究能力。根据各个子任务设计学习任务单,学生可以有目的、有计划地合作学习、解决问题,从而提高学习效率和探究效能。

学习任务单可以帮助学生快速明确学习任务,引导他们进行深入思考,提高他们的探究能力和创造能力,将“要我做”转为“我要做”。这正是跨学科项目学习中要求的:学习并综合运用不同学科的知识和能力持续深入地解决问题,形成问题解决的逻辑。

3.支持性工具,鼓励“摘桃子”

“摘桃子”指的是激发学生的潜能,使其进入更高阶段的学习。跨学科项目学习不仅给学生创设了可以跨入的“门槛”,也为他们准备了“挂在枝头的诱人桃子”。贯穿项目的支持性工具,就可以帮助学生顺利地摘下“桃子”。支持性工具指的是,教师根据学生的需要在适当的时机为他们提供帮助,在解决当下问题之后撤去帮助,将学习的主动权交还给他们。“我为全家选牛奶”项目的任务一支持性工具见表4。

三、践行多元学习,丰富项目形式

跨学科项目学习突破了单科学习、单纯知识学习等局限,强化学科之间的互相关联,共同创造综合育人的优势。跨学科项目学习以统整的主题作引领,以任务作驱动,引导学生合作探究,明白“要做什么”和“怎么做”,运用多学科知识创造性地解决问题。在“我为全家选牛奶”项目中,学生选择合适角色,以小组合作的形式收集牛奶包装盒上的数据,并整理、筛选、分析、可视化数据,探究出有效的对策,提升问题解决的能力。学生是学习的主体,教师是引导者、支持者。当学生遇到困难时,教师提供策略支架、资源支持等,帮助他们进行阶段性总结,不断改进方法。最后,小组进行“我为全家选牛奶”项目的展板活动,创新了评价过程,也实现了教与学、学与用的均衡发展。

1.KWL表

KWL表可以帮助学生明确自己的起始知识水平,设定学习目标,并在项目结束后反思自己实际所获。它是一项作业,也是一种有意识的学习策略,能帮助学生提高学习效率和质量(如图2)。

2.学习任务单

学习任务单以项目各子任务展开,通过文字、图表等形式呈现学习内容,为学生提供项目框架,激发他们的学习兴趣,提升学习能力。它实际上是学习支架的一种形态,帮助学生构建知识体系(如图3)。

3.项目展板

学生通过三个子任务的探究,对适合不同年龄段人群的牛奶产品有了各自的认识。之后,他们通过设计项目展板方案草图,讨论项目主题和内容,进行小组项目展板的制作与展示(如图4)。

4.评价方式创新

课程标准评价建议要求,对学生的学习评价既要有教师的评价,也要重视学生的自我评价和相互评价。本项目的评价方式为小组自评、小组互评和教师评价,充分体现了学生的主体地位和对学生的尊重。

过程性评价。过程性评价紧跟学生的每一个子任务展开,既重视每个子任务中学生获得的成果,又关注他们的学习过程(见表5)。

成果性评价。成果性评价是在各小组进行项目展板展示后进行,激发了学生的积极性,促进了小组间的交流和互相学习,更有助于师生之间的互动和沟通。评价量表可以驱动学生课后继续小组合作,完善方案,让作品不断迭代升级(见表6)。

(作者单位:浙江省湖州市文苑小学)

参考文献

[1]夏雪梅.跨学科项目化学习:内涵、设计逻辑与实践原型[J].课程·教材·教法,2022(10).

[2]韩金博.小学科学课程跨学科项目式教学案例的设计与实施[D].银川:宁夏大学,2023.