在科学论证教学中培养学生高阶思维

作者: 周莉莉

科学课程标准指出,科学思维包括模型建构、推理论证、创新思维等,强调推理论证是基于证据与逻辑,运用多种思维方法,建立证据与解释之间的关系并提出合理见解。科学论证由观点、证据与推理构成。高阶思维具体表现在问题提出、证据搜集、信息解释等方面。可以说,科学论证过程与高阶思维培育有诸多不谋而合之处。教师在科学论证教学中要引导学生有理有据地推理,从建构概念到理解概念,让高阶思维训练得以落实。

一、精准分析学情,制订论证目标

科学论证教学需要教师精准分析学情,并基于学情设计教学。在三年级学生的课前调查中发现,学生都认为地球是球体,但是不知道如何通过生活中的现象解释地球是球体,并提出“地球是球体,为什么看上去地面却是平的”这样的困惑。基于学生的前概念,本课的教学设计聚焦让学生从观察到的现象中寻找证据,分析推理,并进行科学论证。教师需不断引导学生通过现象分析推理,逐步建构“地球是椭球体”这一概念。课堂进行到这里,学生的思维发展并未停止,教师要引导他们进一步论证:既然地球是椭球体,为什么地面看上去却是平的?这也是古人认定天圆地方的原因所在。唯有此,学生才能从本质上理解“天圆地方”的含义,他们的认知才能形成逻辑闭环。

教师要把握学生学习的起点与进阶的层级,通过设计科学论证活动,使他们在科学论证中实现学习进阶,并提高科学论证能力。[1]教师可以用模拟实验再现现象,引导学生通过对比、观察、推理的方法思辨地球的形状是椭球体,再通过观察到的现象分析推理、建模、思辨:为什么地面看上去是平的?可以说,亲历科学论证的过程比知道地球是椭球体这一概念,隐含更多价值,这也是科学论证教学的核心价值所在。

二、串联科学故事,巧设论证阶梯

教师在实践活动中可以精心设计巧妙连贯的故事线渗透科学核心概念,使学生的科学解释能力在此过程中得到提升。[2]教材在探索环节设计了天圆地方、月食、航海、麦哲伦环球旅行的故事线,这是人类认识地球形状过程中的关键事件。

教学从古人对地球的认识,即天圆地方开始。学生认为古人的观点是错误的,在接下来的活动中不断论证地球的形状。第一个活动以月食情境导入:究竟是什么形状的物体挡住了月亮,产生了月食这样的现象?学生对比观察正方体和球体投射的影子,发现用球体、椭球体都可以看到轮廓为圆形的影子,但正方体不能。第二个活动,学生通过模拟实验,重现古希腊人对帆船进港现象的思考。学生分别观察在平面与弧面上驶来的帆船,桅杆与船身出现的先后顺序,基于现象分析推理海面的形状,寻找支持地球是球体的证据,完善关于地球形状的认识。根据三年级学生的认知水平,教师细化平面与弧面的观测点,让他们以画圈的形式记录先观察到帆船的哪一部分。紧接着,学生通过麦哲伦航海实验分析推理地球的形状是球体。教师结合多媒体技术,展示在宇宙中观察的地球形状,再引导学生基于数据进行分析推理,意识到地球的形状不是规则的球体,而是椭球体。

学生在一连串的故事情境中不断论证,丰富了对地球形状的认识,知道地球是个椭球体。可是,地球是椭球体,为什么地面看上去却是平的呢?“地球是椭球体”这一科学观念与学生的生活经验产生了矛盾。教师让学生将两段长度相同的纸带贴在大小不同的球上,他们发现纸带在小球上是弯曲的,而在大球上则比较平缓,思考如果球不断变大会怎样,进而意识到地球是巨大的球体,因此造成了“肉眼看上去地球表面是平的”的效果。

在教学过程中,教师可以选择关键事件进行梳理,巧设论证阶梯,让学生顺着故事脉络基于现象分析推理,逐步建构关于地球形状的概念,并在一次次的推理论证中发展高阶思维。

三、优化教具结构,丰富推理证据

思维进阶会依照观察到的现象逐步推进。本课一共有三个实验,分别是影子实验、航海实验、纸带贴球实验。学生在影子实验中发现地球不是方的;在航海实验中发现地面、海面不是平的,而是圆弧的;在纸带贴球实验中发现地球很大,所以看上去更平。在本课的教学中,教师通过对教具的优化,丰富证据素材,为推理论证提供支架。

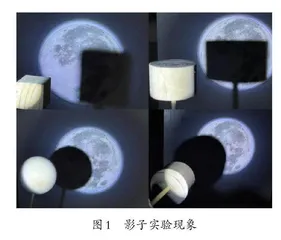

影子实验中,教材的活动仅仅让学生观察正方体和球体的影子。为了增强学生的实证意识,本课教学增设了圆柱体,让他们观察三种不同形状物体的影子。学生观察到正方体的影子轮廓是平直的,球体的影子轮廓为圆弧,而圆柱体的影子既有弧面,又有平面。以此引起学生思辨:什么形状的物体的影子可以产生月食现象?绝大多数学生都认为球体的影子可以产生月食现象,正方体肯定不能。而关于椭球体产生的影子,其特殊之处在于既有平直的,又有圆弧的,恰好能作为学生思维生长的支架。学生基于观察到的现象进行推理,将现象作为证据支持自己的观点。球体和椭球体都能产生圆弧形状的影子,类似于月食现象,但正方体不能,于是他们否定“地球是方的”这一观点。为了便于观察,教师对实验材料进行改进,在正方体、球体、圆柱体木块的不同角度打孔,可改变木棒的插孔位置。学生手举木棒投影时能避免手部影子对观察的干扰;通过改变木棒的插孔位置调试观察角度,能获得更全面、充分的证据(如图1)。

教学片段

师:月食现象说明了什么?

生:方形的物体不能形成我们看到的月食现象,但是球形的物体可以,椭球体的话,有时候可以,有时候不可以。

生:地球是球形的。

生:不对,地球可以是球体,也可以是椭球体,只要它有一个面是圆的就行了。

师:我们根据刚才的月食现象和实验结果,能直接得出地球是球体这样的结论吗?刚才的实验中,哪个形状不能成功制造月食现象?

生:方形的不能。

生:我知道了,地球不是方的。

航海实验中,教师可以对教具进行优化,让学生在直径为60厘米的瑜伽球、木板上分别观察帆船靠港。利用影子实验中贴有月球图像的木板反面进行航海实验,重复利用教具。在弧面上选取航行过程中的三个观测点,使学生能分别看到桅杆的旗帜出现、桅杆、船身出现,用画圈的形式将看到的部分在帆船上逐次圈出。在平面上则看到桅杆与船身总是同时出现。学生根据证据,即弧面上,总是先看到桅杆,而平面上同时看到桅杆和船身,推理得出海面不是平面,而是弧面。他们最终根据麦哲伦环球航行的故事,完善地球是球体的认识。

教学片段

师:在航海实验中你看到了什么现象?这个现象说明了什么?

生:当帆船在弧面行驶时,先看到桅杆,再看到船身;而帆船在平面行驶时,同时看到整个船。所以当我们看到帆船靠港时,先出现桅杆,说明海面是弧面。

生:我刚刚还有一个发现,如果海面是方的(用手比画船从正方体的侧面向上行驶),可能就会出现相反的现象,会先出现船头,而不是桅杆。

师:你的分析有理有据,原来地面、海面不是平的,而是圆弧的!

四、多种论证方法,深化论证水平

本课的科学论证教学中,采用了多种论证方法。

首先是反证。反证是指通过证据进行推理来描述其他解释不合适的原因。教材中学生模拟月食现象,观察到地球的影子边缘是圆弧的,进而推断地球是球体。为了丰富学生的论证证据,深化论证水平,教师增设了更多形状的物体。学生发现原来圆柱体、椭球体都可以产生圆弧状的月食,用正方体作为反证得出“地球不是方的”,这样的论证符合逻辑。

其次是定性和定量实验融合。学生通过影子实验对不同形状影子能否产生月食现象,产生定性观察与思考;通过航海实验对在平面与弧面上是否先看到桅杆,产生定性观察与思考;根据地球的赤道半径与两极半径,产生定量观察与思考;通过纸带贴球实验对用相同长度的纸带在不同大小的球体表面进行形状比较,产生定量观察与思考。无论是定性实验,还是定量实验,其本质都是搜集科学证据用于支持或修正观点,而作为观测结果的数据就是证据。

在本课的科学论证教学中,实验可以是定性的,如影子实验、航海实验,在这样的实验中,学生往往通过观察现象进行判断,其推理结果往往是“是与否”,是对性质的判断,得出“地球不是方的”“海面不是平的”这样的推断。实验还可以是定量的,如通过多媒体展示在宇宙中观察、测量比较赤道半径和两极半径,以及纸带贴球实验中相同长度纸带在不同直径球体表面的弧度比较。学生通过对比数据发现,地球的赤道半径与两极半径并非等长,由此推理得出地球不是正球体,而是椭球体。

教学片段

师:随着科学技术的发展,我们能到外太空看地球,科学家还通过测量获得了关于地球的一组数据,同学们仔细观察,发现了什么?

生:从宇宙观察,我发现地球是球体。

生:我认为地球是椭圆的(椭球体)。

师:你有什么证据吗?

生:你看!从南北方向看,地球的半径是6357千米,而从东西方向看,地球的半径是6378千米,所以我认为地球不是规则的球体。

生:我也认为地球是椭球体,赤道直径更长。

对于学生而言,能够在课堂上尽可能多地运用论证的方法,可以培养他们的逻辑思维、创造性思维和批判性思维。

五、借助模型建构,具象论证结果

科学论证教学关注学生概念建构中的真思考、真问题,这是科学论证教学不同于浅层次学习的关键之处。当学生通过层层推理,论证了关于地球是椭球体这一科学解释时,课堂往往已接近尾声。然而,学生虽然知道地球的形状是椭球体,却不能解释为什么地面看上去是平的,或仅能说出地球很大所以看上去是平的。此时,教师顺势追问学生,激发认知矛盾。紧接着,引导他们通过纸带贴球实验建模、类比,寻找证据进行科学解释。当将相同长度的纸带贴在不同直径的球面上时,学生能直观地看到现象(如图2);而当学生在记录单上画一画纸带在大球、小球上的形状时,现象进一步聚焦,使论证结果得以具象化。借助模型,学生不仅知道了地球的形状,更论证了天圆地方的视觉原理。

教学片段

师:两条相同长度的纸带,分别贴在大小不同的球上。你观察到什么现象?

生:纸带在小球上是弯曲的,而在大球上接近于平直状态。

师:想象如果换成更大的球,纸带会是怎样的?

生:纸带会更平。

生:大到像地球那么大,纸带看上去就是平的了。

生:虽然我认为纸带还是有一点点弯,但已经看不出来弯曲了,肉眼看上去就是平的。

师:现在你能说说古人为什么会认为天圆地方了吗?

(学生纷纷举起手。)

生:古代科技不发达,古人出不了远门,只能用脚步丈量天下。而地球是巨大的,导致肉眼看上去地面是平的,所以古人认为天是圆的,地是方的。

科学论证就是研究和解释世界的运行规律,教师通过科学论证教学,可以培养学生的推理论证能力,促进他们高阶思维的发展,让他们像科学家一样思考与研究。

(作者单位:浙江省杭州市临平区文正小学)

参考文献

[1]弭乐,郭玉英.概念学习进阶与科学论证整合的教学设计研究[J].课程·教材·教法,2018(05).

[2]何燕玲.科学论证怎样教[M].北京:教育科学出版社,2024.