例谈小学科学创造性思维培养策略

作者: 张煜 吕蕊 杨燕萍

《中国学生发展核心素养》总体框架将实践创新素养界定为,学生在日常活动、问题解决、适应挑战等方面所形成的实践能力、创新意识和行为表现。创造性思维培养是促进学生全面发展,提高其核心素养的重要内容。在实际教学中,学生面对开放性的问题时,难以产生创造性的想法,并突破思维定式从多个角度思考问题,思维具有一定的片面性和局限性。因此,教师要从学生思维水平出发,力求在他们思维进阶过程中,培养其创造性思维。

一、创造性思维培养的“三维度、三水平”

创造性思维是思维进阶过程中高阶思维,它是多种思维形态、方式、方法的协同作用、辩证统一的系统化思维过程,具体表现为综合性、批判性、灵活性及独创性。[1]

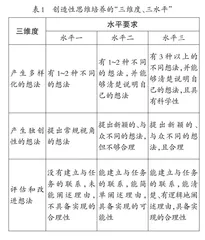

评价对于教师的教和学生的学具有一定的反馈作用,能够帮助教师有效地培养学生的创造性思维。PISA 2021(国际学生评估项目)中,将创造性思维定义为,能够有效参与创意的产生、评估和改进的能力,且这种能力可以形成新颖而有效的实际解决方案,能够促进学生的学习,并产生丰富的想象力。测试主要从产生多样化的想法、产生创造性的想法、评价和改进想法维度进行评价,这三个维度是创造性思维培养的关键能力。基于PISA中创造性思维培养的能力模型,[2]结合学生的思维发展特点,我们探索提出针对科学概念的小学科学学科发展创造性思维“三维度、三水平”的要求(见表1),尝试促进学生创造性思维的发展。

从表1可以看出,三个不同维度对应着创造性思维的特征,即多样性或综合性、独创性或灵活性、批判性。三个维度对于发展学生创造性思维有不同水平的要求,适合于不同思维水平的学生,能够满足他们学习的差异性。教师可借助“三维度、三水平”表,关注学生的思维发展水平,设计适合于不同思维水平的学生的实践活动,培养其创造性思维。

二、创造性思维的培养策略

1.创设贴近生活的情境,促进学生产生多样化的想法

兴趣是推动学习的重要心理因素。学生对各种事物充满好奇心和求知欲,教师要抓住他们的这一特点,创设贴近生活的问题情境,以此激发他们对科学的学习兴趣,充分发挥其主观能动性,营造课堂创新的氛围,促使其充分表达对问题的多样化的想法。

例如,在二年级《巧用力》一课中,教师创设“想办法将新买的冰箱从门外平移到厨房”的生活情境,多数学生在之前学习拉力和推力的基础上,能够产生2种想法,一种是拉动冰箱,另一种是推动冰箱,且能用画图的方式说明自己的想法(水平二)。接着,教师引导学生回忆搬运东西的生活情境,贴近他们的生活,促使其产生更多的想法,发展创造性思维水平。有的学生会想到“可以和家人一起搬运,一人在后面推冰箱,一人在前面拉冰箱”,还有的学生会想到“多人一起拉动冰箱”“多人一起推动冰箱”“可以用小拉车平移”等多样的想法,且具有科学性(水平三)。这样通过真实的生活情境,促使不同思维水平的学生产生了多样化的想法。

又如,在学习三年级《呼吸器官》一课前,学生面对前测问题“有哪些器官参与了呼吸”回答“口腔、肺”,对其描述较为简单(水平一、水平二)。在课上,教师引导学生结合呼吸的经验,思考“在呼吸时,我们身体内部有哪些器官参与了呼吸,发生了哪些变化”,他们观察自己身体的外部变化,同时感受深呼吸时气流流进身体内的感觉,进行合理且大胆的推测。多数学生能够根据自己的生活经验和课外科普阅读产生多样化的想法,觉得“胸部鼓起来了,是因为里面有个能储存空气的肺,吸进身体里的空气要想到达肺,会经过一条管道,也就是气管”(水平三)。虽然学生对于气管、肺这些知识尚不清楚,但能够根据现象清晰地说明自己的想法。

2.设计结构化的实践活动,激发学生创造性想法

课程标准聚焦科学核心概念,其目的是将零碎的知识系统化,便于学生对概念进行深度学习。设计结构化的实践活动,使得活动之间有逻辑关系,能够帮助学生建构科学概念。学生在探究实践中,往往会发现新问题,产生新的想法,进而引发创造的动机。

例如,在一年级《制作笔筒》一课中,设计笔筒需要考虑制作的材料、工具以及笔筒的结构、功能性、美观程度等问题。设计结构化的实践活动时,教师可先从产品需求入手引导学生为班级设计一个笔筒——“失物招领处”,接着引导学生思考“选择什么废旧材料和工具制作笔筒”。有的学生会想到选择纸盒、塑料瓶等材料制作笔筒,这是较为常规的想法(水平一)。在此基础上,教师为学生提供了丰富多样的材料,如卷纸筒、牙膏盒、薯片筒等,让他们设计一个结构完整、功能性强、美观的笔筒,激发他们的创造性思维(水平二)。教师还可以鼓励学生从多角度思考设计既新颖、实用又美观的笔筒,引导他们自主设计。有的学生提出“将纸盒组合在一起”“有托盘衬托”等新颖的想法(水平三)。学生设计与制作的过程,不仅是思维进阶的过程,也是创造性思维发展的过程。

学生在需求、选材、设计、制作、测试迭代的过程中,不仅体现了实践活动的结构化,还体现了学生创造性思维的进阶。结构化实践活动的设计离不开问题的引导,教师可以搭建进阶式问题链,帮助学生产生创造性想法。例如,在二年级“制作小船”单元中,教师设计了由易到难的问题链:①你能设计一艘船吗?②你能设计一艘可漂浮在水上的船吗?③你能设计一艘可承重且平稳漂浮的船吗?④你能设计一艘可承重且可行驶的船吗?⑤你能设计一艘可承重、可行驶且美观的船吗?

其中,上一个问题是解决下一个问题的基础,每个问题都在激发学生创造性思维,他们在解决每一个问题时,都经历技术与工程设计的迭代。针对问题①,学生在设计船时,有的利用不同的材料设计成帆船,还有的利用不同的动力设计小船(水平二)。通过问题链的引导,针对问题⑤,每名学生都提出了新颖且合理的想法。有的学生在船上加了船舱、座位,还有的学生在船上增加了马达动力(水平三)。可以看出,从提出设计常规船的想法到提出新颖的想法,结构化的实践活动能很好地培养了学生的创造性思维。

3.设置分层多样化作业,评估和改进学生的想法

在教学过程中,设置分层多样化作业,能够针对不同思维水平的学生,做到因材施教,促进他们创造性思维的个性发展。多样化分层作业让不同思维水平的学生可以自主进行选择和完成,实现思维的提升。

例如,在五年级《脑的功能》一课的课后任务中,教师设置了三个分层作业,要求学生根据自己的情况自选完成,分别是:查阅资料了解更多保护大脑的措施、整理本课的思维导图、利用超轻黏土制作脑模型。这个作业可以让不同思维水平的学生都获得不同程度的提升。有的学生提到了“要劳逸结合,让大脑休息”“骑自行车要戴头盔”等措施,并能清楚地、有逻辑地阐述理由,解释了生活中的一些要求背后的原因,与开始学生对“脑的功能”认识不全面的解释相比,他们的思维水平得到了提升(水平二→水平三)。通过思维导图,也能看出学生的思维水平是否得到了提升。有的学生仅能够将本课碎片化的知识进行整合(水平二);有的学生还能找到概念间的联系(水平三)。此外,开放的作业能为学生的思维发展拓宽思路。学生制作脑模型的过程,就是对课上脑模型的解释与修正,有的学生查阅了资料,制作的脑模型结构完整,各部分比例大小较为合理,外形较为逼真,能够展现不同区域具有不同的功能(水平三)。然而,有的学生制作的脑模型仅突出结构(水平二)。在交流时,学生能够不断反思自己的模型,不断改进,获得成就感,增强了创造、实践的信心,发展了创造性思维。

又如,在一年级《磁极间的作用》一课的课后任务中,教师设置了三个分层作业,分别是:思考组装小车的更多方法、解释磁悬浮列车的悬浮原理、动手制作磁铁“小列车”。多数学生能够建立作业与所学内容之间的联系,运用所学知识解释现象或完成作业,清楚地说明组装小车的更多方法,并能有逻辑地阐述清楚理由(水平三);有的能够清晰阐述磁悬浮的悬浮原理,且具备一定的合理性(水平三);有的还能够制作出磁铁“小列车”,并清晰表述制作过程及原理,具备合理性(水平三)。因此,在学生完成分层作业的过程中,不仅对他们的学习效果进行了评价,还让他们有进一步提升和改进的空间,使其创造性思维的合理性得到了提升。

[课题:人民教育出版社课程教材研究所“十四五”课题“小学科学跨学科学习及教材呈现研究”,批准号:KC2022-32]

(作者单位:北京第一实验小学)

参考文献

[1]孙晓辉.小学科学课教学中创造性思维培养研究[D].银川:宁夏大学,2013.

[2]翟俊卿,陈郁郁.指向创造性思维:PISA 2021的启示与借鉴[J].教育测量与评价,2021(02).

自然笔记

编辑手记 作品的布局合理、清晰明了。小作者观察了奇异果的叶、枝干、果实等,除了进行局部测量外,还发现叶柄与枝干颜色不同,叶片呈心形、边缘有锯齿,叶子上的不规则的虫洞,新鲜的雨水清晰可见,等等。小作者还特别关注了奇异果周围的环境,发现这片草丛是有些昆虫的栖息地,由此注意到它们与环境的适应性。例如,昆虫很会伪装,毛毛虫是绿色的,躲在叶子旁边;蚂蚱是棕色的,就藏在枯树枝上。如果有兴趣,还可以将奇异果解剖观察,尝一尝没有成熟的奇异果的味道,甚至与之前在海拔更低的武汉植物园观察的奇异果进行比较,可能会有更多有趣的发现。