找准幼小衔接的关键点

作者: 奚梦雅

在幼小衔接的实践中,有时会出现“形式大于内容”的现象,教师只做了幼儿园与小学的机械连接,未能实现面向学生经验与意识的有效衔接,其根本原因在于教师未能把握学生学习的差异性与关联性,未找准科学幼小衔接的关键点。科学幼小衔接应以学习目标、活动经验、科学思维为关键点,在实施中做到协同设计、同中见异、异中有同,切实促进学生科学学习真正发生。

一、起点:精准锚定衔接阶段目标

准确把握学生科学学习特点和发展规律,精准锚定幼小衔接的阶段学习目标是落实科学幼小衔接的起点。科学教师应基于学生发展整体性、连续性、可持续性的特点,厘清幼儿园和小学低年级学习目标的差异性与关联性,可将教育部颁布的《3~6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)中关于“在探究中认识周围事物和现象”的学习目标与教育建议,同科学课程标准中低年级相关学业要求与内容要求进行对比分析,以便精准锚定衔接阶段目标。

《指南》中关于5~6岁儿童“在探究中认识周围事物和现象”的学习目标是,能发现常见物体的结构与功能之间的关系。其中教育建议指出,支持幼儿在游戏过程中探索并感知常见物质、材料的特性和物体的结构特点。科学课程标准中对低年级“物质的运动与相互作用”中有关“电磁相互作用”的内容要求是:列举常用的不同形状的磁铁;知道磁铁可以直接或隔着一段距离对铁、镍等材料产生吸引作用。学业要求是:能举例说明磁铁具有磁力,比较磁铁对不同物质的吸引作用。

通过对比分析不难发现,学生对磁铁相关概念的学习具有阶段性和连续性。在教学实践中,教师需要关注学习目标中的差异性和关联性,制订适切的阶段学习目标。

首先,厘清学习目标的差异性。幼儿园大班和小学低年级有关磁铁的学习内容有许多共同之处,如均涉及磁铁的磁性、不同形状的磁铁等,但是目标定位不同。同样是对磁铁磁性的认识,幼儿园大班重在学生对磁铁磁性的感知体验,而小学低年级要求进一步通过简单的实验,知道磁铁有吸引作用,并比较磁铁对不同物质的吸引作用,在感知、体验的基础上,有了列举、说明、比较等学业质量要求。

其次,实现学习目标的关联性。幼儿园与小学有关“磁铁”的学习内容是螺旋上升的,是对相同内容的逐渐深化。幼儿园大班重在活动体验而非知识技能的掌握,其目标不可越位。小学低年级则要承上启下,充分结合学生在幼儿园阶段积累的有关磁铁玩具、身边的磁铁的活动经验,基于科学核心素养的四个方面,精准定位学习目标。

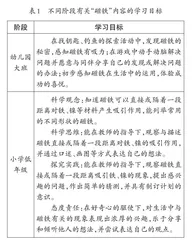

教师只有关注差异性、聚焦关联性,才能科学精准地锚定幼小衔接的阶段学习目标(见表1),才能抓住科学幼小衔接的起点。

二、基点:立足活动经验的生长

活动经验在幼儿园和小学的教学中都被重点强调,因为活动经验是学生生长科学经验,是基于科学经验建构科学概念、形成科学观念的必备基础。毋庸置疑,活动经验是幼小衔接的一个关键点,幼小衔接的有效实践,需要立足学生活动经验的生长。那么,如何设计适切的学习活动来科学地衔接学生的活动经验,促发活动经验的生长?教师需要明晰幼儿园大班与小学低年级学生活动经验的差异性,并厘清两个学段学生获取经验方式的不同表征。

1.明晰学生活动经验内容的差异性,助力活动经验向科学经验的转化

教师要从学习内容的视角看待学生活动经验的差异。学生在幼儿园大班的学习更多的是主题、领域导向的,活动经验指向的是一种整体性、包容性的内容要素;而小学低年级学生的学习更具学科导向,活动经验指向的是一种具体的、抽象的内容要素。简单地说,幼儿园阶段的科学学习,是在“一个领域中嵌入科学”,而小学阶段的科学学习,是“学习一个学科体系中的科学”。因此,学习内容导向的差异,使得学生在这两个阶段已经具备的活动经验以及需要具备的活动经验的指向有所不同,教师应立足活动经验的差异性开展教学。

在幼儿园,学生通过“我们一起去钓鱼”主题模拟活动,经历找钥匙打开工具箱、挑鱼竿、比一比哪种鱼竿最好用这三个与磁铁相关的学习活动。在学习过程中,学生逐渐具备了磁铁可以把钥匙吸住、磁铁做的鱼竿更容易把鱼吸起来等活动经验。进入小学,学生需要从原本的活动经验中,逐渐归纳、概括、抽取出具有学科特性的科学经验。教学时,教师可通过举办“磁铁玩具展览会”,以生活中的磁铁玩具为载体,衔接幼儿园与小学的学习,唤起学生有关磁铁的活动经验。在此基础上,学生经历“在教室中寻找能够被磁铁玩具吸引的物品”“寻找磁铁玩具的共性”“认识实验室中的磁铁”三个学科导向的学习活动,将生活经验中的磁铁玩具“去形式化”,抽象出磁铁的本质特征,将原有的活动经验逐渐转化为科学经验。这可以为学生建构磁铁相关科学概念奠定基础。

2.厘清学生活动经验习得方式的异同,支持活动经验的适切生长

教师要从学习科学的视角审视学生生活经验的获得与生长。幼儿园阶段,学生的学习以直接经验为基础,主要依托游戏和日常生活进行,他们更需要通过动作表征这一过程性方式获取生活经验。升入小学后,学生的直接经验仍占据主导地位,但他们获得活动经验的抽象程度有了一定的提升,也更能够将活动经验转化为科学经验。

在幼儿园阶段,学生通过拼一拼、画一画、指一指、摸一摸等动作来获取活动经验。在“磁铁”主题学习中,学生通过在沙池各处摸钥匙、用带有磁铁的鱼竿钓鱼、画一画鱼竿的样子等动作表征的活动获取直接经验。而在小学阶段,学生要想将直接的活动经验更好地转化为科学经验,需要教师提升学习活动的抽象程度。教师可以引导学生更多地借助图形来表征,图形不是具体的图像,而是对具体图像的抽象表达。例如在探究磁铁的性质时,教师引导学生用圆圈表示被磁铁吸引的回形针、用箭头表示磁铁吸引物体时运动的方向等,这种活动方式可深化学生对于科学现象的认知与理解,帮助他们完成从活动经验向具体的科学经验的转化,进而为形成科学观念打好基础。

三、落点:促进科学思维的进阶

思维活动是科学探究教学的核心活动,科学思维是科学核心素养的重要内容,不同年龄段学生的思维方式与需要具备的科学思维能力有所差异。因此,教师应将促进科学思维的进阶发展作为幼小衔接有效实践的落脚点,准确把握学生在这两个阶段科学思维方式的特点与对应科学思维能力的要求,并基于特点与要求创新选择促进科学思维进阶的教学策略。

《指南》明确指出,幼儿思维发展以具体形象思维为主,应引导幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作进行科学学习,并在感知具体事物基础上初步尝试归类、排序、概括、抽象,逐步发展逻辑思维能力。科学课程标准则从模型建构、推理论证、创新思维三个方面,对学生的科学思维能力提出了明确的目标要求。结合相关要求,教师可对这两个阶段学生思维能力与思维方法的目标要求做对比分析(见表2),以便更好地实施适切的教学策略,促进其科学思维的进阶发展。

1.巧用“图形组织者”学习策略,支持学生模型建构能力的进阶

科学课程标准对低年级学生的模型建构能力提出了明确的目标要求,在教师的指导下通过口述、画图等方式描述事物的外在特征并表达自己的想法。结合低年级学生的认知发展与思维能力特点,教师在教学时可采用“图形组织者”学习策略支持学生科学思维的进阶发展,进一步帮助其建构科学概念。“图形组织者”是一种直观表征学习过程和学习结果的可视化教学工具,具有解决问题和辅助推理等作用。对于小学低年级学生,教师可引导他们通过绘制示意图的方法,建构图示模型分析与比较观察到的现象,并基于模型对实验想象进一步抽象与概括,并为推理与论证提供有利依据。

在小学低年级有关“磁铁”的教学活动中,教师针对三个学习活动分别设计了学习记录单(如图1),引导学生在观察实验现象的同时,通过绘制示意图的方式,建构简易的图示模型,将观察到的现象进行思维层面的整理与加工,并通过分析图示模型得出实验结论,从而在建构科学概念的同时实现思维能力的进阶发展。

2.通过结构化的学习策略,促进学生推理论证能力的发展

结合课程标准对推理论证能力提出的目标要求,教师在教学时应借助结构化的学习策略,注重对学生推理论证能力的培养。

在幼儿园大班的课堂中,学生自由选择工具(铲子、耙子、磁铁)在沙池中找钥匙,教师鼓励他们运用语言描述使用工具找钥匙时所观察到的现象,并着重引导他们感受和描述用磁铁探测器找钥匙时,钥匙“啪”一下被吸住以及拿下来时有阻力的现象。整个活动中,学生的学习方式是非结构化的感知与体验,他们并未经历完整的推理论证过程,这就使得他们对于有关磁铁的认知停留在具象思维阶段,当然这也符合幼儿的认知水平与思维发展特点。

在小学低年级“磁铁”相关教学中,教师可通过想一想(想3件能够被吸引的物品)、圈一圈(在记录单上将想好的物品圈出来)、说一说(两人一组,交流想法)、试一试(带着磁铁玩具,在教室里试一试)的结构化学习策略,引导学生经历预测、观察、尝试、判断等初步推理论证的过程,让他们在感知体验的基础上建构磁铁可以直接吸引铁、镍的科学概念,实现从具象思维向抽象思维的转变。

3.迁移真实生活情境,助力学生创新思维的生发

创新思维是在科学知识学习、科学问题解决和科学创造活动中,根据一定的目的,运用一切已知信息,在新颖、独特且有价值地产生某种产品的过程中表现出来的智能品质或能力。科学课程标准对低年级学生的创新思维能力提出了明确的目标要求,初步具有从不同角度提出观点的意识,能突破常见物品功能的思维定式,利用发散思维、重组思维等方法,提出不同想法。在低年级科学教学中,教师需要关注学生创新思维的发展,并通过迁移真实生活情境等有效学习策略,促进他们科学思维能力的跃进。

在小学低年级“磁铁”相关教学活动中,教师可通过课前、课后两个情境的引入,帮助学生联结真实生活与科学世界,进一步实现创新思维的发展。情境一:寻找家中1~2件有趣的磁铁玩具带来课堂,并向全班同学介绍玩法。情境二:观看玻璃擦的使用视频,引导学生运用所学知识揭开玻璃擦的秘密。通过情境一引导学生结合自己喜爱的磁铁玩具玩法,思考“磁铁玩具除了能够吸在家里的冰箱上,还能吸在教室的哪些地方?”从而将真实的生活情境,迁移至课堂,在激发学生学习兴趣的同时,也促发其从不同角度提出自己的观点,发展其创新思维。与情境一呼应,情境二则在课堂的最后,学生经历了有关“磁铁”的学习后,将学习迁移回真实生活,通过观察生活中玻璃擦的使用过程,突破常见擦玻璃物品的思维定式,结合本课的学习提出自己的观点。两个情境的内容和所处环节虽然不尽相同,但都旨在通过迁移真实情境,进一步助力学生创新思维的发展。

(作者单位:江苏省南京市宇花小学)