《小船与浮力》教学实录及评析

作者: 戴之兵 李青

《小船与浮力》是四年级“开心游乐场”单元的第一课。教材首先通过一段对话引出小船漂浮的情境,介绍向上的托力就是浮力,为浮力下定义。学生通过活动探究生活中物体的沉浮情况,发现物体的沉浮情况不同可能与浮力不同有关。然后进行实验,学生提出问题并设计实验方案,探究沉入水中的物体是否受到浮力,再次感受浮力的作用,从而了解在水中的物体都会受到大小不等的浮力作用。同时,讨论如何通过改变物体的形状来改变浮力的大小,从而改变物体的沉浮状态,对浮力有更深入的理解和应用。最后反思提升,既是对本课探究过程和结果的反思,也是对探究结论的应用迁移。

一、初步感知,体验浮力

师:今天老师带来了一个小游戏,想考考大家。老师这有一些小球,他们虽然看起来都一样,但却是两种材质的小球混在一起的。给你们20秒时间,你们能快速把这两种材质的小球分开吗?

生:这些球大小、颜色一样,不好区分。

生:我用手掂一掂,发现它们都差不多重,不能区分开。

师:老师有个好办法(端出水盆,将小球倒入水中),此时有的小球浮在水面,有的小球沉入水底。这个小游戏其实蕴含着科学道理,老师这种区分小球的方法,你们知道运用了什么科学知识吗?

生:是浮力。

师:是的,就是用到了浮力的知识。我们已经认识了推力和拉力,思考一下,关于浮力,你们有哪些想要探究的问题?

生:什么是浮力呢?

生:我想知道下沉的物体有没有受到浮力。

生:我想知道浮力在生活中有什么作用。

师:先来看第一个问题。什么是浮力呢?生活中有谁体验过?

生:我在游泳的时候,感受到水的浮力。

生:小船浮在水面,受到了浮力。

师:说得真好,我们来现场体验一下。大家请一起来看活动要求。

(出示课件:用手慢慢向下压泡沫块,体会手的感觉;泡沫块完全浸入水中,停止用力,体会手的感觉;小组成员每人体验一次,然后交流体会。)

师:请小组长从材料框中拿出泡沫块,按照活动要求开始体验,然后交流分享。

生:往下按的时候受到了阻力,很难把泡沫块按入水中。

生:感觉泡沫块被水托着,按下去松开手,泡沫块就又浮起来了。

师:水对泡沫块有一种向上的托力,这种力就叫浮力。泡沫块就是受到了水的浮力,浮在水面上。老师还准备了一些生活中常见的物体(课件呈现:玻璃球、钩码、胡萝卜、土豆、塑料块、橡皮泥、苹果),猜一猜,它们放在水里的沉浮情况是怎样的?

生:我猜想橡皮泥、塑料块会浮在水面。

生:我认为土豆和胡萝卜会浮起来。

师:同学们有着不同的猜想,下面我们可以通过实验来验证。谁愿意上来帮助老师验证?

(学生演示。)

师:通过实验验证,我们发现只有苹果浮了起来。看来,科学探究仅凭感觉是不行的,还需要通过实验来验证。

评析:快速把两种外形相同的小球分开这一游戏活动,激发了学生的好奇心和探究兴趣,同时能引起他们深入思考。按压泡沫板的活动,让学生的对浮力有直接的感官体验,他们在按压的过程中感受水对泡沫板向上托举的力,从而对浮力有清晰的感知。科学源自生活,应用于生活,学生依据生活经验猜想各种物体的沉浮情况,并通过实验验证猜想,知道了科学探究的重要性。

二、自主探究,验证浮力

师:刚才我们探究了什么是浮力,并且知道苹果、泡沫块因为受到水的浮力而浮在水面。弄清楚第一个问题,再来看看第二个问题,下沉的物体是否受到浮力?谁来猜猜看?

生:没有受到浮力。

生:我认为沉下去的物体也受到了浮力,但是因为它们太重了,所以沉了下去。

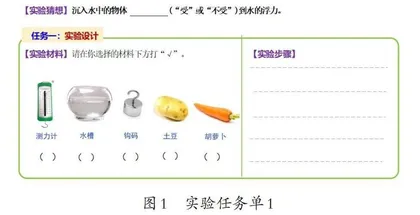

师:同学们有着不同的猜想,要想说服对方,我们可以通过做实验来验证。动手操作前我们先来设计实验方案,请看要求(如图1)。弄明白的小组开始设计吧。

生:我们小组的实验猜想是下沉的物体受到了水的浮力。我们选择的实验材料有测力计、水槽、钩码。实验步骤是:先把钩码和测力计连起来,在空气中读出测力计的读数,再把钩码放入水里读出测力计的读数,对比两次的测量数据。

生:我们小组的实验猜想和实验步骤和他们一样,只是实验材料不同,我们选择的是测力计、水槽和胡萝卜。

师:实验前,我们要注意以下事项:把探究物体完全浸入水中,不能触碰到水槽底部,测力计不能浸入水中;记录员及时填写实验任务单(如图2)。

(学生实验,教师巡视指导。)

师:完成的小组,请小组长将实验材料收回到材料袋里。老师选三个小组汇报一下他们的实验成果。

生:我们小组探究的下沉物体是钩码和胡萝卜,钩码在空气中测出的是0.5牛,在水中测量的是0.4牛;胡萝卜在空气中测出的是0.5牛,在水中测量的是0.02牛。通过实验我们发现,下沉的物体在水中的读数小于在空气中的读数。我们的实验结论是:下沉的物体受到了水的浮力。

生:我们小组探究的下沉物体是胡萝卜和土豆,胡萝卜在空气中测出的是0.5牛,在水中测量的是0.03牛;土豆在空气中测出的是0.4牛,在水中测量的是0.02牛。我们得出的结论是:物体在水里的读数比在空气里小,下沉的物体受到了水的浮力。

生:我们小组探究的下沉物体是土豆和钩码,钩码在空气中测出的是0.5牛,在水中测量的是0.4牛;土豆在空气中测出的是0.4牛,在水中测量的是0.04牛。我们的实验现象是:物体在水里的读数比在空气里小。得到的结论是:下沉的物体受到了水的浮力。

师:对比他们的实验任务单,你有什么发现?

生:虽然他们用到的实验材料不同,但他们的实验现象和结论是相同的。

师:可是这些物体既然受到了浮力,为什么还会沉下去呢?

生:这些物体太重了。

生:浮力是向上托的,这些物体自身有重量,浮力托不住了就沉到水里了。

师:你们的意思是这些物体受到的浮力小于重力吗?当浮力不足以托起它的重力就会怎么样?

生:沉下去。

师:如果浮力大于重力呢?

生:浮起来。

师:就像泡沫块松开手就会怎么样?

生:浮起来。

评析:该环节安排了三个活动帮助学生逐步探究下沉物体是否受到水的浮力。首先,学生对“下沉的物体是否受到浮力”进行猜想与假设,一种观点认为下沉的物体没有受到浮力,另一种观点认为下沉的物体受到浮力。然后,引导学生针对这两种猜想展开交流,帮助他们明确:不管选择哪种沉入水中的物体进行实验,如果受到浮力,物体从空气中到沉入水中,测力计上的读数会发生变化,反之读数则不会变化。最后,组织学生小组内合作探究完成实验,验证猜想,并依据实验现象得出结论。此时探究活动并未终止,教师继续引导学生思考:既然物体受到了浮力,为什么还会沉下去?学生通过思辨明白物体在水中沉浮的原理,这让他们经历了一次完整的科学探究历程,在获得科学知识的同时发展科学思维,在与他人合作的过程中培养责任意识。

三、拓展延伸,应用浮力

师:同学们,这节课你们有哪些收获?

生:我知道了什么是浮力。

生:我知道了浮在水面的物体受到浮力,沉入水里的物体也受到浮力。

生:我知道了当浮力大于重力时,物体就会浮在水面;当浮力小于重力时,物体就会沉入水中。

师:刚才我们把橡皮泥放入水中,沉下去了,说明它受到的浮力还不够大。老师这里还有一块橡皮泥,你有办法让它浮起来吗?

生:捏成小船,因为生活中的小船就是浮在水面的。

师:我来进行技术加工,把它制作成小船形状。(将橡皮泥小船放入水中,浮起来了)同学们看,小船的中间是空心的,这是为了增加它的浮力。增加浮力的方法还有很多,在今后的学习中我们将继续探究。这个橡皮泥小船的承载能力怎么样呢?我们来试一试。

(演示:向橡皮泥小船上逐一添加玻璃球,直至小船沉入水中。)

师:这个橡皮泥小船为什么会沉入水里呢?根据这一现象,你有什么要提醒大家的吗?

生:浮在水面上物体受到的重力大于浮力了就会沉下去。

生:以后坐船的时候要注意安全,不能超过船的承载量。

师:是啊,这个实验提醒我们,在水面游玩尤其是在浮在水面的设施上,一定要注意安全。其实生活中我们经常会应用到浮力,谁来说一说?

生:游泳圈。

生:浮桥。

生:钓鱼的浮漂。

师:是呀,浮力在我们的生活中有着广泛的应用。“宇宙轮”是我国在高端船舶建造领域的新突破,最大承载量为19.8万吨。“神舟十八号”成功发射,这是中国太空探索史上的重要里程碑,我国与航天技术齐名的深海探索技术也是世界领先的,一起来看。

(播放视频:中国“奋斗者号”载人潜水器。)

生:我为我们国家的先进科技而感到自豪,我们一定会越来越强大。

师:正是我们国家的科技工作者发扬刻苦钻研的科学精神,实现了“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的梦想。世上无难事,只要肯登攀。作为新时代的少年,我们当下要勇当小科学家,未来争当大科学家,为国家的科技进步作出自己的贡献。

评析:该环节关注生活中的浮力现象和人们对浮力知识的应用,通过橡皮泥小船的承载力实验,适时进行安全教育。再将学生的视野从课堂引入生活实际,让他们进一步体验科学与生活之间的联系,感受科学研究的价值。同时,教师顺势介绍我们国家在高科技领域的发明创造,弘扬科学家精神,激发学生的民族自豪感。

总评

该课通过多次探究实践活动,让学生认识浮力,知道物体的沉浮现象,了解浮力原理。在探究过程中激发学生的好奇心和探究欲望,使他们经历了科学探究的全过程。

1.突出科学研究的真实性

教学中,教师安排了几次体验活动,让学生真实感受和体会浮力的存在,从而激发了探究的兴趣。新课伊始,设计的分球游戏,有的球沉入水里,有的球浮在水面,给了学生直观的视觉体验,这也是观察事物的基本方法之一。接着让学生用手按压泡沫块,则是将“无形”的浮力转化为“有形”的感官体验,使他们感受到浮力的真实存在。最后在实验探究环节,通过弹簧测力计测量出物体在空气中和浸没在水中重量的变化,用真实的数据进一步让学生认识浮力。这些体验活动的设计和安排,突出了科学研究的真实性。

2.体现探究过程的完整性

该课让学生通过分球游戏和猜想物体浮沉的活动体验浮力、认识浮力。浮在水面的物体受到了水的浮力,那么沉入水里的物体有没有受到水的浮力呢?学生自然而然地提出猜想,提出猜想不仅要清楚地表达依据,还要向别人说清楚验证的过程。通过实验现象和数据,得出沉入水里的物体也受到了水的浮力,再通过思辩明白物体的沉浮原理。学生经历了一个完整的探究过程:提出问题、猜想假设、设计方案、实验验证、得出结论、反思提升,这帮助他们掌握科学探究的一般方法。

3.彰显科学精神的延续性

该课的明线是科学知识的学习和科学探究各要素的培养,暗线则是科学精神的培养。严谨的探究过程本身就是科学精神的一种体现,课的结尾介绍我国的“宇宙轮”和“奋斗者号”等,激发了学生的民族自豪感和自信心。至此,学生的情感得到升华,真正将科学的种子播在他们的心间,实现了科学精神从课内向课外的延伸。

(作者:戴之兵,点评,安徽省滁州市教育科学研究院;李青,执教,安徽省滁州市第二小学)

自然笔记

编辑手记 小作者通过细腻的笔触,呈现了银杏叶片的颜色和光泽变化。观察银杏叶的特征时运用了对比观察法,如春天银杏叶为浅绿色,叶脉清晰可见,到了秋天,叶子变为亮黄色,同时通过绘画呈现雄球花枝与雌球花枝的区别。除了视觉观察外,还通过触觉发现叶片摸上去是光滑的,但又有凹凸感。在作品的下方,还呈现了银杏种子在萌发过程中的几个关键阶段。美中不足的是,作品中引用了许多通过查阅资料得到的信息,如银杏的生长环境和药用价值等,却忽视了自己的第一手感官体验。另外,作品宜突出自己当时观察到的银杏状态,全面、完整地呈现银杏四季的变化,前提是追踪观察、记录。