“奇妙的光”单元实验的项目式重组

作者: 张春蜜 陈诗妍 黄福裕

中小学实验教学要重新定位实验教学的功能、形式和内容,突破传统实验教学的框架,将学生的情境体验、实践操作、探索求知、亲身感悟和创新创造等实践性活动都纳入实验教学体系。这就要求科学教师突破传统的实验教学方法,把先进的教学理念、创新的教学方法、创造性的教学活动融入课堂实验教学中。

一、传统单元实验教学存在的问题

1.与单元知识构建脱节

传统单元实验教学是以课为单位,实验材料多而零散,多个实验结论呈碎片化,难以形成统整的单元知识架构。教学时,学生对实验结论的认知仅是这个实验的结果,难以建构成本课的科学观念,更难把单元中相关的小概念关联起来形成大概念。

2.与真实情境联结脱节

在传统单元实验教学中,教师更多注重实验器材的使用指导、实验操作要求,而忽略了实验与真实情境的联结。当把实验模型转换成生活物品时,学生无法进行思维的迁移,难以将实验模型与这些真实的生活情境问题关联起来分析,也就无法促进知识的应用迁移。

3.与科学思维提升脱节

实验课的传统组织模式,采用统一的实验器材和按照统一的实验步骤,指导学生按部就班地进行实验操作,让他们得到统一的实验结论。看似成功的实验流程实质是主导了学生的思维,替代了他们的主观能动性,他们缺乏在实验中的分析、理解、反思和互动。这种成功的假象背后,学生的科学思维能力在原地踏步,难以实现思维的进阶。

二、单元实验的项目式重组策略

项目式学习强调学生在真实情境中进行探究实践,强调解决真实问题,帮助他们自主构建学科知识并形成能力。在项目式学习视角下开展单元实验教学也是科学课突破传统,落实素养育人的重要途径。“奇妙的光”单元中,我们尝试通过创设单元项目,探索创新有效的单元实验教学策略,引领学生分解任务,借助创新集成教具——多功能光学实验盒,进行核心概念建构的进阶学习,并通过对结果和过程进行多元评估,培养学生应用迁移的能力。

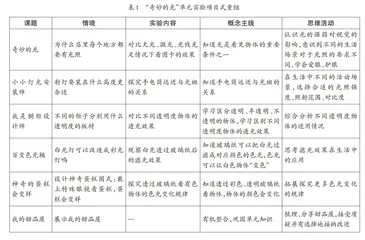

1.创设项目情境,重组单元教学

根据皮亚杰认知发展阶段理论,小学生处于具体运算阶段,需要借助具体事物展开思考,思维大部分时间限于具体情境。项目化学习的基本特征是创设真实性的驱动问题,在真实情境下把实验和要解决的问题进行有效关联,进一步设计实验。该单元以装饰妈妈开设的甜品店为项目大情境主线,把本单元的教学分解成大情境下的小任务,在真实情境任务驱动下,学生能有效关联实验和要解决的问题,进而主动开展实验设计,在实验模型中探究核心概念的原理。单元中的每个实验都与对应的分情境相关联,实验的结论可以直接应用于解决分情境的问题,情境之中有实验,实验之中有情境,两者相辅相成,让学生不断构建、完善对光现象认识的科学经验,搭建起统整的知识体系,共同促成素养达成(见表1)。

2.创新集成教具,统整单元实验

课程标准倡导以探究和实践为主的多样化学习方式,让学生主动参与、动手动脑、积极体验,经历科学探究以及技术与工程实践的过程。可见,实验探究是学生习得科学知识的重要途径。开发适用于单元的创新集成教具,可大大提高实验教学的效率。该单元中共有五个探究实验,基于教室的环境,依靠窗帘等基础遮光设施,实验效果不太理想。同时,学生手持手电筒可控性较差,实验效果常受到照射角度影响。单元中小实验多而零散,教师准备的材料烦琐,学生操作不便,并且实验间的关联度较低,影响学生进行概念建构。

为此,我们开发了多功能光学实验盒,这是一个不透光的暗箱,箱里带有可调光的面状光源,保证了实验不受外界光线干扰,也可以调节到舒适的亮度,避免用眼疲劳。顶面有两个缝,可根据实验需要插入相应的板面(透明或不透明)。学生可以根据需要从实验盒的观察孔观察,或打开侧边盖子,直接观察(如图1)。

借助多功能光学实验盒,把多个实验化零为整,统整了单元的实验。一套教具就可完成整个单元的实验内容,材料简洁,操作简便,效果明显,有效保证了实验教学质量。通过实验,学生从光的作用、光线的强弱变化、光透过不同物体的变化、光的颜色变化等不同角度,不断构建、完善对光现象认识的科学经验,建立单元知识概念体系。

3.分解项目任务,提升实践能力

利用多功能光学实验套盒,学生高质量地完成实验,把从实验中获得的知识用于解决情境问题,完成单元项目式整体任务。

《小小灯光安装师》一课探究手电筒远近与光斑关系的实验中,利用多功能光学实验盒,前板插入有图案的板面,将手电筒插入专门的孔洞内,孔洞的轨道可以保证手电筒射入光线角度不歪斜,暗箱可以保证不受外界光线干扰。调整手电筒伸进长度,从观察孔观察对应光斑的变化,找出光斑变化的规律,为选择合适的光照强度用眼卫生打下基础。同时,在暗箱中明暗对比度高,容易唤起学生平时不开灯看电视或手机的生活经验,直接打开盖子再观察面板图案,进一步体会选择合适的光线对比度的重要性。基于该课探究实验高质量地完成,学生在解决情境任务“射灯要装在什么高度更合适”时得心应手。学生能从实验情境中迁移到生活情境,能从光的强弱、光斑大小、明暗对比度等角度来综合分析问题,解决问题的能力得到了进一步提升。

《百变色光桶》一课观察白光透过玻璃纸后的滤光效果的实验后,教师引导学生运用所学知识解决情境任务,把白光灯改造成彩光灯并安置在百变色光桶内,用于装饰甜品店。在解决问题的过程中,不仅要应用过滤色光的新知识,还需调节光的强弱、光斑大小、透明程度进而达到更好的效果。如此一来,不仅是应用了新知识,还统整了单元前面的知识,是对单元科学观念的一次全面评价。学生在作品的交流互动中得到评价反馈,又进一步提升自己对概念的理解和应用。在这种迭代交融的反馈中,学生的科学观念不再是单纯的知识内容,而是有习得、有应用、有素养深度的单元大观念。

三、综合评价体系促进素养提升

课程标准指出,要重视综合评价,构建素养导向的综合评价体系。基于项目式学习的小学科学单元实验教学评价要关注学生核心素养的发展情况,通过多样化评价方法、多元化评价主体、丰富的评价内容,全过程持续性地进行学习评价,对学生施加持续性的积极影响,通过评价促进他们深度反思与自我提升。

“奇妙的光”单元根据课程标准学业要求,依托项目式学习任务,以“争当金牌设计师”为评价主题,设置综合评价体系。评价内容包括设计师知识水平、设计师品德表现、设计艺术素养、设计制作模型,分别指向学生的知识技能水平、态度责任表现、艺术欣赏、劳动实践的评价维度;评价结果包括金牌、银牌、铜牌设计师;评价路径包括线下纸质任务表、线上录音解说或拍照分享。综合评价体系,凸显以学生为中心,强化过程评价,趣化结果呈现,点燃评价动机。教师通过综合评价了解学生的学习状况,而学生通过外界积极的反馈体会到自己的价值,增强胜任感和自我效能感,并反思不足,进而激发持续学习的内部动机。

小结

课程标准指出,科学课程要立足学生核心素养的发展。单元实验的项目式重组有助于实现单元学习内容、单元实验内容的整合,提供了素养导向下实验教学新思路。项目式学习的大情境教学是统整单元的系统性情境,让学生能沉浸式地在项目情境的驱动下,进入有效的深度学习状态。依托单元项目的真实情境串,让学生明白这个单元要研究什么,要探究什么,进而主动开展实验设计,在实验模型中探究核心概念的原理,进而在情境中运用原理。

(作者单位:张春蜜、陈诗妍,福建省厦门市瑞景小学;黄福裕,福建省厦门外国语学校附属小学)

参考文献

[1]刘强.中小学实验教学的新遵循——《关于加强和改进中小学实验教学的意见》解读[J].人民教育,2020(01).

[2]陈会兰.绘本阅读的意义探究[J].江西教育,2021(36).