基于理解的跨学科概念进阶教学实践

作者: 范晓岚

科学课程标准从科学观念、科学思维、探究实践和态度责任四个方面提出了科学课程核心素养,并设置了13个学科核心概念和4个跨学科概念。学科核心概念和跨学科概念相互联系,构建了横向的课程内容结构。跨学科概念教学对学科核心概念的教学具有补充与支持的作用,有助于学生将科学观念和科学思维等方面的认识扩展至更为宽广的科学实践领域,帮助他们了解科学发展的原因与方式,进而将科学观念加以组合或融通,促进科学核心素养的整体发展。

一、基于理解的跨学科概念进阶教学

跨学科概念难教学在于,我们未对跨学科概念进行明确的定义,且在不同的阶段未给出明确需要达成的目标。教师只能在指向核心概念的教学中去摸索跨学科概念的渗透深度和范围,从而为学生拓宽观念、概念的理解方式和认识方式。

理解性学习是一种意义学习,是指学习者运用原有知识、经验和方法,在新的情境下进行个体心智运作和意义建构,通过不断的探索,深化对学习内容的理解。为此,教师基于理解视角的教学要注重情境和问题。

基于理解的跨学科概念学习要求教师基于对跨学科概念的理解,根据学生的现有水平和教学目标,运用情境和问题引导他们开展学习。基于理解的学习应是什么样的?一般,我们把布鲁姆认知目标中的记忆、领会、运用归到低阶思维,将分析、综合、评价归到高阶思维,从低阶思维到高阶思维的跨越实现了对知识、概念的深度理解。基于理解的跨学科概念进阶教学至少应该包括三个阶段。

1.指向记忆和领会的初步感知阶段

记忆和领会是最初浅的对客观存在物体的认识,包括对现象的预测及解释。记忆即知道,是对存在物体的基本认识,如看到苹果实物知道它是苹果。看到苹果在手松开后会落下,知道它受到了地球对它的引力,即重力作用,这是领会。

2.指向分析和综合的多维运用阶段

分析是指依据已有的经验对做出改变后带来变化的预测,是较浅层次的分析,或者说缺乏足够证据的分析。而综合是指对搜集到的证据,结合自己的已有经验,多角度分析做出判断,从分析到综合是不同层次上的理解。

3.指向评价和迁移的融合实践阶段

评价是对于理解是否深刻的最好检验。学生在自评和他评过程中,会再一次表达自己对知识或概念的理解,为此评价实现了从个人理解到思维辨析的过程,但若学习的过程没有实物成果的呈现,评价往往会掺杂更多私人情感,缺乏公平、公正。而迁移不仅是实现跨学科概念学习的关键,也可以打破学科之间的壁垒。因此,评价和迁移是基于理解的学习进阶。

二、基于理解的跨学科概念的学习进阶设计

《种子的传播》一课从核心概念来看,主要指向生命的延续与进化。当我们聚焦某一颗种子时,会发现种子的特点与其传播方式有密切关系,即跨学科概念“结构和功能”是这一课要重点渗透的。是否还有其他跨学科概念可以渗透?值得教师进一步思考,或许可以为其提供更多教学设计视角。当我们从时间尺度上来看这一课时,会发现生命的延续还存在遗传和变异的问题,那么“稳定与变化”这一跨学科概念能否体现?再换个角度,当我们从空间尺度来看待种子的传播问题时,自然环境对种子的传播也会有影响,尤其是水力传播、风力传播等传播方式。因此,对于一个小型生态区域,是否能让学生的头脑中形成一个整体认识,并将整体与局部的关系进行关联,从而让跨学科概念“系统与模型”得以体现?最后,当我们跳出生物看生物,实现生物与生活、技术、生产之间的联系并由此做出改进,如仿生学,我们是否又能实现另一种跨越式的理解性学习?

基于以上的思考,从设计者目的和学习者目标两种视角的统一,从记忆、领会的初步感知阶段到分析、综合的多维运用阶段,再到评价、迁移的融合实践阶段,进行本课的跨学科概念学习进阶设计如下。

1.初步感知:在还原生活情境中对接前概念

创设情境,激活记忆。生活情境的再现,能轻易唤起学生的原有认知,迅速吸引其注意力,同时在聚焦问题的过程中运用基本逻辑进行初步分析、推理,成功对接前概念。该课的研究对象是种子,教师可以直接出示学校小农场刚收获的、学生品尝过的毛豆,让他们说一说毛豆是用什么种出来的、生活中还有哪些植物也是用种子种出来的,进而达成“大部分植物都可以由种子种植”的共识。

教学片段

师:小农场里刚收获的毛豆是用什么种出来的?

生:大豆。

师:毛豆是上半年小朋友用一颗一颗的大豆亲自种下去的,长出了一棵棵的毛豆植物,结出了很多毛豆。我们在小农场里还种植过其他植物,如芝麻、番茄、葡萄、苍耳;小农场里有一个小池塘,夏天时里面的荷花结过莲子;小农场里也种了树,如红枫等。那么,你还知道生活中有哪些植物是用种子种出来的?

生:西瓜。

师:你是怎么知道的?

生:西瓜里有籽。

师:你说的籽就是它的什么?

生:种子。

生:还有苹果,苹果里的核也是种子。

师:看来,有很多植物都是可以用种子种植的。

调动逻辑,初步思辨。通过导入环节的问题情境创设,让学生形成大部分植物都可以由种子生长发育而来的整体认识,且生活中人们需要的植物往往都会采用人工种植的方式繁衍下来。这为接下来一棵孤零零的蒲公英的出现做好铺垫,形成强烈反差,引发学生运用基本逻辑做出思考和分析。

教学片段

师:老师在小农场里观察种子时,发现了一个特别的“家伙”(课件出示),大家认识吗?

生:是蒲公英。

师:玩过吗?你是怎么玩的?

生:吹一下就会散开来。

师:(播放蒲公英被风吹后散开来的动图)你的意思是像动图中这样吗?知道散开来的是什么吗?

生:蒲公英的种子。

师:那你们觉得小农场里这一棵蒲公英是怎么来的?

生:风把种子吹过来的。

师:吹过来了,然后呢?

生:然后种子发芽长出了一棵新的蒲公英。

学生对小农场里一棵孤零零的蒲公英来历的猜测,为接下来蒲公英种子的研究做好了铺垫。教师趁势提供蒲公英种子,放手让学生探究。

2.多维运用:在指向核心概念中渗透跨学科概念

分析和综合都是推进基于理解的学习的重要方法。学生以蒲公英种子为研究对象,聚焦其特点,并在持续观察中用对比实验的方式推进对种子特征的研究,深入理解蒲公英种子的特征和作用之间的关系,强化对结构和功能的认识。在借助分析的方法由浅入深地研究蒲公英后,学生综合分析其他类型的种子,以及植物与环境之间的关系,初步形成系统意识。

聚焦特征,理解功能。聚焦蒲公英种子的结构特征来理解功能共分为三个层次:初步用看、摸、闻、掂等观察方法观察蒲公英种子;利用模拟加对比实验的方法进一步研究蒲公英的种子;将蒲公英种子置于自然环境中思考还会遇到的问题,层层推进,将蒲公英的种子轻、有绒毛、不易湿三个特征一一展现,最终指向蒲公英种子最适合风力传播。

教学片段

师:今天老师把蒲公英种子带来了,我们利用学过的看、摸、闻、掂等方法分组观察。

(学生分组观察,汇报。)

生:上面有绒毛,像一把小伞。

生:下面的种子有点毛毛的。

生:下面是它的种子,很轻。

师:大家觉得蒲公英种子适合采用风力传播吗?

生:很适合,小绒毛能够让它乘着风飞起来,种子轻更能够飞得远。

师:那你们觉得绒毛和种子轻这两个特征,哪个更重要?

生:这可说不定。

师:我们来试试,老师给大家准备了橡皮泥和电风扇,可以怎么研究?

生:橡皮泥可以使种子变大、变重。

生:电风扇可以模拟风。

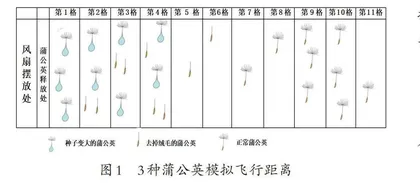

(学生分组实验,结果如图1。)

生:种子轻和有绒毛同样重要。

师:自然界中的蒲公英不仅会遇到风,还有可能遇到雨,下雨了它又会怎么样呢?

生:毛会湿掉,种子就飞不起来了。

师:真的是这样吗?我们来试一试。

(教师演示将整朵蒲公英浸入水中,再取出。)

生:蒲公英的绒毛居然是防水的。

(学生惊叹大自然是如此的神奇,原来重量轻、有绒毛,甚至是下雨也不易湿,能保持绒毛的轻盈蓬松,都让蒲公英种子非常适合采用风力传播,由此,将特征和作用的关系理解推向深入。)

综合分析,建构整体。对蒲公英种子的深度研究让学生对种子的结构与功能有了深刻理解,而小农场里还种过很多植物,教师要引导他们将关注点从蒲公英种子拓展到大豆、芝麻、番茄等。综合分析环境和种子特征,构建种子传播更加真实、完整的自然环境,让学生形成整体的自然环境认知原型。

教学片段

师:小农场里还种过大豆、芝麻、番茄、葡萄、苍耳、莲子、枫树,这些植物在人们种植之前也已经存在了,在自然界中它们也和蒲公英一样通过风力传播吗?

生:不一定,还可以通过动物传播。

生:有些可以通过水力传播。

生:有些植物像喷瓜,会喷射裂开来。

师:我们将这样的方式称为弹射传播。那么在自然环境下大豆、芝麻、番茄、葡萄、苍耳、莲子、枫树的种子到底是怎么传播的呢?我们继续观察,并按照传播方式给它们分类。

(学生分组观察、分类、汇报。)

生:大豆壳很脆,一捏就会裂开,所以很适合弹射传播。芝麻壳已经裂开了,外面还掉落了很多小小的芝麻,应该也适合弹射传播。

生:番茄和葡萄里面有很多汁水,还有种子。闻起来很香,小动物吃了后,种子不容易消化就会被排泄出来,所以可以通过动物传播。

生:苍耳很容易粘在我的毛衣上,所以小动物经过时会被粘在毛上,通过动物传播。

生:我们一开始以为莲子也是靠动物传播,但是发现莲子很硬,动物应该不喜欢吃,又生活在水中,所以我们认为莲子最适合通过水力传播。

生:枫树的果实有一对翅膀,我们觉得能乘着风飞翔,应该适合风力传播。

师:同学们观察得很仔细,推测也很精彩。这些植物的种子各有特点,同时它们的生长环境也会对其种子的传播产生影响,这才有了最适合它们的传播方式。那如果不传播出去行不行?像一棵蒲公英,产生的上百颗种子都落在周围,会怎么样?

生:营养不够。

生:空间不够,长不出来,大部分会烂掉。

师:种子传播到远处能让自己的后代更好地生存下来。

在对更多种子的观察中,学生可能会产生认知偏差,如将人类可食用的莲子与番茄、葡萄一起认为可以通过小动物传播,但在学生间、师生间的交流思辨中,他们就会反应过来莲子从特征上看很硬也不香,且生长的水里让它更适合采用水力传播。其实这里讨论的种子传播方式是指最适合的方式,并不是指只能有这一种传播方式,如蒲公英也可能粘在小动物身上,或飘落到河中,再随着水流漂走。当对小农场中的典型植物都盘点一遍后,链接种子的传播方式与环境的关系,为学生拓展思路,形成一种最佳传播方式的意识而不是唯一传播方式。

3.融合实践:在运用跨学科概念中实现学科跨越

基于理解的学习需要借助一定的实物,促使学生的思维具体化,同样的,检验理解程度时也可以借助实物帮助学生输出。种子的传播方式既与环境有关,也与种子自身特征有关,从研究一颗种子到做一颗种子模型,能让学生的理解更显深度。

仿做互评,深度理解。植物生命的延续既与遗传有关,也与进化有关。遗传和进化出有利于传播的特征,能让种子更好地传播和延续下去。因此,该环节基于对风力传播的学习,突出有利于传播的特征,提供学生羽毛、海绵、橡皮泥、纸条、回形针等材料,让学生来仿做一颗可以通过风力传播的种子模型。学生可以翅果为原型,也可以蒲公英种子为原型进行制作,并依据一定的评价标准对作品进行自评和他评(见表1),达成对种子结构与功能的深度理解。

仿生迁移,导向生活。美国学者麦克泰格和威金斯指出,理解具有迁移性。对知识和技能的有效迁移能力不只是引入先前所学的知识和技能,而是超越信息本身,面对不同的情境和问题创造性地、灵活地、流畅地应用所学知识的能力。学生的学习来源于生活,也将运用于生活。真正的基于理解的学习必将在其他相似的情境中给学生带来启发。在该课的最后,教师通过案例(瑞士工程师乔治·德·麦斯他勒通过观察猎狗身上的针尾草,发明了可广泛使用的魔术贴,为人们生活带来了更多便捷),启发学生跳出种子看种子,提出更多的仿生学发明和应用,如从萤火到冷光、从蝙蝠到雷达等,拓宽他们的视野。

反思

值得思考的是,当课堂呈现最后一步魔术贴的发明这一跨学科的启示后,与没有学习这一课时仅通过纯粹的故事阅读相比,学生对于跨学科概念的理解更加深刻。从核心概念到跨学科概念,教师为学生提供了跨越不同学科领域的链接及思考工具,在丰富他们应用的同时,反过来促进其对核心概念的理解,这也是跨学科概念学习的意义。

(作者单位:浙江省桐乡市崇德小学教育集团语溪小学)

参考文献

[1]张华.儿童发展、学习进阶与课程创生——《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》内在追求[J].中国教育学刊,2022(05).

[2]丁锐,金轩竹,魏巧鹤.指向大概念生成与层级转化的学习进阶研究[J].教育科学研究,2022(01).