运用创新教具教学《霜》

作者: 彭容莉 高伟

实验教学是培养学生科学核心素养的重要途径,创新教具的恰当使用,更能激发学生的兴趣,促进他们观察能力和思维能力的提升。在开展“霜”的形成教学中,教师结合课堂出现的问题,创新设计了“霜”的形成模拟实验教具,真实还原自然现象,解释了霜的本质,使学生养成善于观察、善于探索的科学态度,促使其深度学习。

一、解读教材明需求

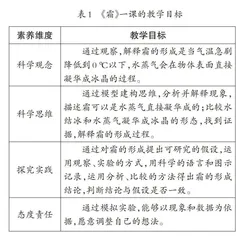

在开展教学活动之前,教师要依据课程标准,精心制订课程教学目标。正确的教学目标不仅为教学设计提供了方向,确保教学活动的科学性和有效性,促进对学生学科核心素养和关键能力的培养,而且是评价教学效果的基本标准和重要依据。创新教具的使用应以与教学目标相契合为基础,而非单纯地追求新颖性和独特性。其根本目的是服务于教学目标,确保能够有效支持学生的学习和科学素养的提升。教师基于课程标准学习、教材解读及学情分析,制订了教学目标(见表1)。

二、试用原型找问题

教师要善于从教材的原型实验中发现问题,利用教材中的原型实验进行教学,及时关注课堂,了解学生的课堂反馈,基于教学目标来评价他们的学习效果。当课堂实验教学中出现教学目标未达成的情况时,教师要及时反思,找出真正原因。若是由实验教具导致的,应先用原型教具进行多次实验,找出原型教具存在的问题,分析弊端。

该课由自然界中的霜现象导入,研究问题为霜是如何形成的。学生调动前概念做出两种推测:霜的形成是水蒸气在温度降低后先变成水,再结成冰的过程;霜的形成是水蒸气在0 ℃以下的环境中直接变成冰的过程。随后学生尝试设计实验来证明,经探讨,他们明确实验需要制造一个冷的环境(0 ℃以下)。

教学片段

师:你们怎么寻找证据来证明自己的猜测?

生:拿一片叶子,把叶子放到空调房里,看叶子上会不会出现霜。

生:空调的温度能到零度以下吗?

生:可以把叶子直接放到冰箱冷冻区,这样温度就能到零度以下了。

生:还可以把叶子放在冰块上面。

师:你们想用空调、冰箱和冰块的目的是什么?

生:让温度降下来。

(教师出示教材中“霜”的实验操作方法:将杯子垫在一块湿抹布上,杯子里面放入碎冰和冷水,在冰水中加盐,用温度计测量冰水的温度,并观察杯子外壁的现象。实验要求:小组合作观察,记录并分析实验现象,总结霜的成因。)

师:根据实验,你们观察到了什么?

生:我看到杯子外壁上慢慢出现了白色的冰。

生:杯子的上面还有水珠。

师:谁抓到了杯子上出现冰时的温度?

生:好像是在零度以下。

师:确定吗?

生:我不确定,当时只顾着看杯壁了。

师:根据你们观察的现象,你们能总结出霜是怎样形成的吗?

生:我觉得霜是空气中的水蒸气碰到了冷的杯子,然后变成了水,再结成了冰。

师:你为什么这么解释?

生:之前学过水蒸气遇冷会变成小水珠,而杯子上也出现了水珠,下面的冰也是像水珠一样的球形,所以我认为霜是水蒸气先变成水珠,再结成冰的。

课后对学生进行学习效果调查和分析,依据常规实验教学现象及教学效果反馈,教师发现了以下问题。

概念本质未达成。从对霜的形成概念总结可以看出,学生仍然认为霜是水蒸气先变成水珠,再变成小冰晶的。通过实验教学未能成功纠正他们的错误概念,即概念本质未达成。

实验数据不严谨。温度区间以及下降速度是霜形成的关键条件。首先,原型实验中温度计测量的是杯中冰水的温度,而霜却是在杯子外壁上形成的,测量的对象变了,因此温度值不够严谨。其次,冰水中加盐后,温度下降的速度是非常快的,学生在忙于观察杯壁上是否有霜出现时,很容易就忽略刚开始结霜的温度值,这对总结霜的形成温度区间也有影响。

现象不够明显。在教师预演实验和课堂实验中都出现了这样的现象:在杯内水平线以上部分,由于杯壁上的温度不够低,出现了水珠,因此对学生分析现象产生了干扰,让他们将此作为依据总结出错误的概念。

三、初创教具试使用

针对所发现的问题,教师可联系生活中的物品并采用新科学技术等,尝试设计一些新的方案。根据教具安全性、实用性、可持续、适应性、互动性和可拓展性等原则,教师自主筛选合适的材料制作教具,选择合适的方案建构模型将模型实物化。在使用创新教具教学前,教师仍需进行实验预演,分析其投入教学研究的可行性。再用可行的创新教具尝试教学,依据教学目标和学生的学习成果反馈,继续测评创新教具的可行性。观察学生在课堂上使用该教具时的互动和参与度,评估其吸引力和实用价值。

根据该课教学中出现的三个问题,教师初步进行霜的教具创新。原型教具容易出现水珠是因为冰水加盐后降温的情况不够稳定,那么新教具应该选择能持续且均匀降温的材料。学生的实验设计方案中提到使用冰箱降低温度,沿着这个思路需要了解冰箱的制冷原理,通过对小型冰箱制冷原理的研究发现:半导体制冷片是一种由半导体组成的冷却装置,当电流通过由N型半导体材料和P型半导体材料组成的热电偶对时,两端之间就会产生热量转移,热量就会从一端转移到另一端,从而产生温差形成冷热端。教师可以利用这个材料尝试营造降温环境,但能不能降低到0 ℃以下还未知。因此教师先初步建构教具1.0版本(如图1左),通过风扇对制冷片散热,使接触冷端的金属块降温,发现金属块上只能出现小水珠,说明温度降低得还不够。教师继续研究,发现风扇散热原理是利用空气循环,而空气的比热较低,散热效果不佳,相比之下,水的比热就大得多,改用水对制冷片进行散热,实验成功了,空气中的水蒸气能够直接凝华成“霜”(如图1右)。教师随后使用2.0版本的教具进行教学。

教学片段

师:同学们,请描述你观察到的实验现象。

生:打开开关后,我的眼睛一直盯着这个银色的金属块,过了一会后,我看到在它的表面出现了一些白色的、毛茸茸的碎冰,时间越久,上面的冰也越来越多。

师:在这个过程中,你们有看到水珠出现吗?

生:我没有看到水珠。因为水珠是透明的,金属块上没有出现透明的小水珠,直接出现的就是白色的冰。

师:现在你能解释霜是怎么形成的吗?

生:霜是空气中的水蒸气直接变成冰的。

使用教具2.0版本进行初步教学,仍然出现了问题:虽然多数学生根据现象能总结出霜是由水蒸气直接变成小冰晶的,但是凝华的温度并未解决,实验装置仍需调整改进。

四、不断迭代寻优化

如果创新教具在课堂教学中仍不能达成教学目标,教师则需要根据测评结果,对不合理的结构或材料再次进行调整改进,直至教具能够凭借简单的操作、直观的现象和准确的数据来帮助学生达成教学目标。针对课堂中出现的问题,教师再次对教具进行了改进。

第一次改进:引入温度传感器。实验室中的非接触式温度传感器利用红外线测量金属块温度,电脑程序实时显示数据。用这样的装置预演实验,发现结果并不理想:由于探头定位不稳定,测量的数据反而更不准确。

第二次改进:将温度传感器更换成接触式电子温度计(如图2左),探头与金属块接触,直接测量温度,最终出现了正确的数据。

使用现阶段的教具再次进行教学发现:学生根据实验现象能够总结“水蒸气直接变成冰晶”的结论,但由于霜的颜色和金属块的颜色太接近,他们难以捕捉到刚出现霜时的温度,仍然无法总结出结霜的温度区间。

第三次改进:用黑色的金属块替换银色金属块,与霜的颜色形成反差,加强观察效果,最终优化并完善了教具(如图2右),使用时还可以借助平板拍摄整个过程形成视频,再逐帧回放帮助观察。

霜的形成模拟教具4.0版本操作流程如下:

第一步,在盒子内倒入冰水(帮助制冷片散热,增强制冷效果),将平板电脑打开视频模式,调整画面以便拍摄到完整的黑色金属块和电子温度计;

第二步,打开教具下侧的开关,耐心观察黑色金属块上的现象及变化过程,两分钟后,先用平板电脑拍摄金属块上的特写照片,再关闭电源;

第三步,结合视频回放记录刚出现“霜”时的温度、时间以及画出“霜”所在的位置,思考:是否结“霜”?结“霜”的温度是多少?结“霜”前是否会出现水珠?

图3左是教具上最终形成“霜”的状态,与图3右自然界中的霜对比可以看出,创新后的教具实验现象更贴合自然状态,学生能用“毛茸茸的、刺刺的、尖尖的”来描述。表2是各小组观察记录的金属块上刚出现“霜”时的温度、时间以及金属块的初始温度。

综合全班的数据可以看出,每组刚出现“霜”的温度都在0 ℃以下,因此可以总结出结霜的温度区间是0 ℃以下。再看时间,各组金属块上的温度从室温(23.6 ℃)下降到零度左右所用的时间都在50 s内,可以总结出温度急剧下降的条件。学生将获得的所有证据进行分析,深入思考后归纳出了霜的形成过程是:气温急剧下降到0 ℃以下后,水蒸气在物体表面直接变成冰晶。

数据显示,利用原型实验教具教学后全班没有学生能根据观察的现象完整总结霜的形成概念,而使用创新实验教具教学后,学生对霜的形成解释正确率明显提高,大多数学生都能完整地解释,只有极小部分的学生存在困难。由此可见,使用创新教具能够完成教学目标,突破教学重难点,发展科学思维,提高教学效果。

[课题1:全国教育科学规划2021年度一般课题“基于中国农业科技史的中小学科学课程开发研究——教育重演论再认识”,编号:BHA210154。课题2:南京市教育科学“十四五”规划2022年度课题“城乡结合部支持教师持续性专业发展的‘项目化学习’研训实践研究”,编号:L/2022/029]

(作者单位:彭容莉,江苏省南京市栖霞区中电颐和家园小学;高伟,江苏省南京市栖霞区教师发展中心)

参考文献

[1]江海荣.工程视域下的科学实验改进——以“声音在不同介质中的传播”自制演示装置为例[J].实验教学与仪器,2024(02).

[2]盛佳颖.择点而思:小学科学思维能力的培养策略[J].教学月刊小学版(综合),2024(Z2).