模型建构、解释及预测系列(6):光的反射及折射

作者: 高云峰

在涉及光的反射与折射问题中,光与介质(空气、水)是系统,光与介质的相互作用表现出反射或折射现象,画出的示意图是模型,利用光的反射与折射以及相关的模型,可以解释很多现象,而巧妙地利用这些原理,又可以发明创造,如显微镜和望远镜的发明。

一、光的反射和折射

古代人们就已有光的反射观念,战国时期的著作《周髀》中就明确指出:“日照月,月光乃生,成明月。”经过归纳总结,人们发现了光的反射和折射规律。

1.光的反射与折射模型

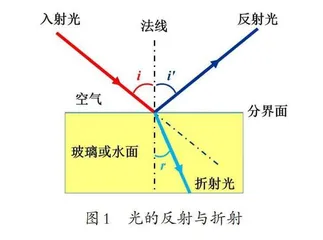

光的反射是指光在传播的过程中遇到不同物质时,在分界面上改变传播方向的现象。人们发现:反射光线与入射光线在同一平面内;反射光线和入射光线分布在法线(分界面的垂线)的两侧;反射角等于入射角。

光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象(如图1)。

光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射,如人们在平静的水边会看到反射的天空、云朵和岸边的景色。人们还注意到这样的特点:折射光线和入射光线分布在分界面两侧;折射光线、入射光线在同一平面内;折射角r的正弦与入射角i的正弦之比为常数(折射定律)。

光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光进入另一种介质中。一般来讲,在两种介质的分界处,反射和折射同时发生。

光的折射程度与介质密度直接相关。光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角大于某一角度(临界角),折射光完全消失,只剩下反射光线,这一现象称为全反射(如图2左)。光纤通信就利用了全反射原理,光在纤芯中全反射,通过光把信息传到远处(如图2右)。

2.眼睛看到水中的物体

这是一个有趣的现象:由于光的折射中入射角不等于折射角,导致我们看水中的物体时,眼睛看到的像比实际物体位置偏高。

面对这一现象,如何用模型进行解释呢?以一只半浸入水中的铅笔为例,画出水中笔的末端光线折射示意图(建模),可以看出示意图的效果与实际照片高度吻合(如图3),从而就用“光的折射模型”解释了上述现象。

3.海市蜃楼现象

如果空气和水是均质的,光在空气中或在水中会沿直线传播,但是由于温差等因素导致空气或水不均匀,光线在其中就“不沿直线传播”了。

在沙漠或海边,人们有时可以看到远处的空中出现高楼耸立、街道棋布或山峦重叠等景象。山东蓬莱海面上常出现这种幻景,古人归因于蜃(神话传说中的一种海怪)吐气而成楼台城郭,故得名“海市蜃楼”。古代把蜃景看成是仙境,秦始皇、汉武帝曾率人前往蓬莱寻访仙境,还多次派人去蓬莱寻求灵丹妙药。

“海市蜃楼”是由大气的折射和全反射导致的。当大气层比较平静时,如果地面或海面上的空气温度比较低,高层空气温度比较高,这时可以把大气分成多层,下层空气的折射率较大(相当于光密介质),上层空气的折射率较小(相当于光疏介质)。远处的景物发出的光线射向空中时不断被折射,到达上层大气时入射角越来越大,当入射角大到临界角时,就会发生全反射现象,光线会从高空通过空气的折射逐渐返回下层。在地面的观察者就可以观察到由空中射来的光线形成的虚像,即所谓的“海市蜃楼”(如图4)。形成“海市蜃楼”的条件是:天气晴朗,无风,大气温度随高度变化比较明显。

4.水中的倒影

在水边散步我们有时会看到水面波光粼粼,如果仔细观察,会发现岸上的灯光是一个小圆点,而它在水中的倒影则变为细长的椭圆(如图5左)。但是在另一种场合,则会发现水面反射的灯光基本上与岸上的灯光对称(如图5右)。

同样都是反射现象,为什么会有这样的差异?其实最主要的原因是水面的平整程度。

如果水面在微风作用下产生了起伏,这时水面A、B、C、D处的反射光都可以进入眼睛(如图6上),即我们会看到反光区域远比原灯光大,但是宽度方面基本不变,因此水中的灯光变为细长的椭圆。

如果水面很平静,可以看成平面镜,则在水面的A、B、C、D位置,只有B处的反射光可以进入眼睛,A、C、D处的反射光不能进入眼睛(如图6下,图中打叉的光线表示眼睛看不到),因此看到水中的灯光是一个很小区域。

二、水球及气泡的成像

利用凸透镜和凹透镜成像的特点,可以得到物体在凸透镜和凹透镜成像的大小和位置,也可以解释某些现象。

在光学中,由实际光线汇聚成的像称为实像,实像可以用眼睛看到,也可以在屏幕上显示;由实际光线反向延长汇集成的像称为虚像,虚像能用眼睛看到,不能在屏幕上显示。

1.透镜的成像规律

凸透镜成像有3个特点(如图7上):平行于光轴的入射光线,通过透镜后汇交于焦点F′;经过焦点F的光线,通过透镜后平行于光轴;经过透镜光心的入射光线,通过透镜后方向不变。

凹透镜成像有3个特点(如图7下):平行于光轴的入射光线,通过透镜后反向延长线汇交于焦点F;对准焦点F′的光线,通过透镜后平行于光轴;经过透镜光心的入射光线,通过透镜后方向不变。

2.太空中水球成像的建模

在太空中,由于失重环境,气泡可以停留在水球之中,可以形成一种独特的现象:宇航员可以在水球中形成两个像:一正一反,一大一小(如图8左)。

这一现象能否用透镜成像来解释呢?这时水球的周边相当于凸透镜,水球的中间部位由于气泡存在相当于凹透镜(如图8右)。

如图9所示,假设F1是凹透镜的焦点,F2是凸透镜的焦点。可以看出,水球的透镜模型解释了水球边缘成缩小倒立的实像,而水球中间成缩小正立的虚像,与照片中的现象一致。

三、小孔成像中的一些问题

1.小孔成像与孔的形状

大约两千年前,墨翟和他的学生做了世界上第一个小孔成倒像的实验,解释了小孔成倒像的原因,指出了光的直线行进的性质。

有一个问题,为什么小孔成像要强调孔很小?实际上小孔很重要,它保证了物体每一处的光线经过小孔后,在屏幕上只有一个对应点(如图10上),这种情况下,物体A、B、C三点发出(或反射)的光,通过小孔后,在盒子内部屏幕上位于A'、B'、C'处,即形成倒立的像。而如果孔径较大,物体多处发出(或反射)的光,都可以汇集在屏幕的同一点,这样一来,不能形成清晰的像(如图10下)。

14世纪中叶,元代天文数学家赵友钦进一步详细考察了日光通过墙上孔隙所形成的像和孔隙之间的关系。他发现,当孔隙相当小时,尽管孔隙的形状不是圆形的,但投影都是圆形的。当孔很小,M、N两点几乎重合时,A1A2范围和C1C2范围很小,几乎可以看成是一个点,从而成的像与孔的边缘无关(如图11),只是像的边缘稍微有点模糊,模糊程度与小孔直径有关:孔越小,边缘越清晰。

2.不合理的小孔成像图

在网上甚至部分教科书中,关于小孔成像的示意图存在错误,如图12中两幅典型的示意图。图中的人像和火烈鸟像上下倒置,是合理的,但是前后翻转就不合理,因为人的脸和手部(如图12左),或者火烈鸟的尾巴(如图12右),经过小孔成像后,是看不到的。这就类似于我们在镜子中看不到自己的后脑和后背。

总结

系统和模型是重要的跨学科概念,可以利用模型对很多现象进行解释。

根据系统的特点进行简化建模,是探究实践中的一种重要能力,也是科学家的日常工作内容。目前教学中比较缺少对学生建模的训练,通常是给出了模型,但是很少介绍如何获得模型,以及如何用模型解释某些现象。

因此,在这一栏目中专门花了一些篇幅,介绍针对身边容易看到的现象(眼睛看到水中物体的位置、水面的反射现象、小孔成像)与某些趣味现象(太空中的水球成像、海市蜃楼),以及如何简化建模、如何用模型解释某些现象。

系列文章的前几篇内容,还介绍了如何利用模型进行预测。希望科学教师在理解的前提下,在教学中向学生适当介绍建模的方法,让他们能够自行对一些有趣的现象进行简化分析,这将使他们受益终身。

(作者:清华大学航天航空学院教授,义务教育科学课程标准修订组成员,“天宫课堂”策划人)