培养学生模型建构能力的探索

作者: 董宇

课程标准指出,模型建构是科学思维内容的重要组成部分。然而在实际教学中,有的教师往往忽略建构模型的过程,而是直接运用实物模型进行知识传授,使学生的模型建构能力得不到好的锻炼。现以五年级《地球的内部》一课教学为例,分析如何培养学生的模型建构能力。

《地球的内部》一课主要包含四个教学内容:观察火山地震等自然现象,推测地球内部信息;阅读“地震波”相关资料进行图示建模,推测地球的内部结构;对“地壳运动”开展实验建模,揭示火山地震等自然现象产生的原因;借助实物模型了解喜马拉雅山是如何形成的,进行拓展迁移。关于“地球的内部”的知识,学生往往是通过科普读物或者科普视频了解的,对于科学家研究地球内部的过程他们并没有深入的认识。该课教学希望能带领学生经历像科学家那样的研究过程,锻炼他们的模型建构能力。

一、观察分析,借助自然现象展开推测

细致的观察能力是在常规教学中逐渐培养起来的。在分析具体问题时,教师可以给学生一个范例,让他们借助示范观察,学习如何描述观察到的现象。这个范例越具体,学生的可操作性越强,对他们观察现象和发展思维的指导性越好。

教学片段

师:对于人类来说,地球就是一个巨大的“暗盒”,人们曾试图用直接钻井的方法探索地球的内部到底有什么,但是以失败告终。人类只能换个思路了,有没有什么办法可以侧面反映地球的内部信息呢?直到人们发现了这个(出示火山喷发图),你们看到了什么?

(学生观察火山喷发动态图片。)

生:我看到岩浆喷发,喷得很高,火星四溅。

生:我看到岩浆从火山口源源不断地流出。

师:这些说明了地球内部可能是什么样的?

生:有岩浆,说明地球内部温度很高。

生:岩浆喷得很高,而且源源不断地流出,说明地球内部应该有很大的压力。

师:说得真好。通过对现象的细致观察,我们能进行合理的推测。例如,我看到的现象是有岩浆从火山中喷发而出,因此我推测地球内部有岩浆,而且地球内部的温度极高,压力极大。借助示例,大家可以通过观察自然现象对地球内部的信息进行推测。

(利用PPT出示地震和地热现象图片。)

师:你能从这些自然现象中得到什么信息?能进行什么推测?每组任选一个试一试,写在学习单上。

(学生观察图片,并在组内讨论,填写学习单。)

生:我看到的现象是地下水在冒热气,我推测地球内部的温度极高。

生:我看到的现象是大地震动了,裂开了,我推测地球内部有挤压、碰撞的情况。

生:我看到的现象是大地裂开,我推测地球的内部有相当大的压力。

师:说得真好,为你们细致的观察和有理有据的表达点赞!可是,地球的内部仅仅是这样吗?(学生迷惑、摇头)只有这些信息是远远不够的。

通过火山、地震等自然现象对地球内部的情况进行推测是该课的第一个教学环节。为了让学生建立证据(现象)与推测之间的联系,教师用范例演示如何观察以及如何根据现象进行推测,起到事半功倍的效果。

二、图示建模,借助地震波推测解释

教师需要给学生的思维提供脚手架,包括视频、文字甚至对话提问。对学生而言,“地震波”这个概念非常陌生,因此,教师需要为他们提供有关“地震波”的资料。需要注意的是,在提供文字资料的时候,为了避免信息过多而给学生造成思维困扰,教师可以通过标记重点的方式,对他们进行有效指导,降低他们的阅读难度。在学生阅读并初步利用图示建模后,教师可以通过提问让他们解释自己建构的模型,这样做既能提高学生的表达能力,又能促进他们反思,为修改模型作铺垫。

教学片段

师:科学家还尝试通过地震波来研究地球的内部情况。地震波有什么特点呢?地震波的特点能给你的推测带来什么帮助呢?

(播放地震波视频。)

生:地震波在不同物质中的传播速度不一样,由此可以判断地球内部有不同的物质。

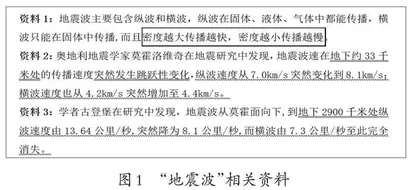

师:说得真不错。为了让大家进一步推测,老师还找到了一些资料,并且对重点信息进行了标注(如图1)。根据这些资料,现在你们能推测地球内部的结构了吗?小组讨论达成一致意见后,画出你们推测的地球内部结构。

(学生小组讨论并开始画图,教师针对他们的推测进行提问,帮助其树立严谨的证据意识。)

师:你们组为什么画的是一层一层的?画了几层?为什么?每层有什么?

生:因为阅读材料中提到,地震波在地下的传播速度发生跳跃性变化,我们推测是因为遇到的物质不同,所以才划分了圈层。我们画了三层,因为在地下约33千米和地下2900千米的地震波都发生了巨大的变化,所以我们推测有两个分界面,于是将地球的内部划分了三个圈层。根据地震波传播速度的不同,我们只能推测每个圈层的物质不同,但是具体每层到底有什么,我们也不确定。可能最外层是岩石吧,因为我们生活的地表上主要就是岩石。

师:其他组还有分享吗?

生:我们组跟他们组很相似,也是划分了三个圈层,理由也是地震波的传播速度在地下约33千米和地下2900千米处发生了很大的变化。不过我们画得更细致,我们认为最外圈层是岩石类物质,我看过科普书,知道中间圈层有软流层,应该是一些比岩石软的物质,最里面的圈层应该是岩浆。因为我们已经推测出来地球内部是有岩浆的,所以我们猜岩浆是从地球最里面出来的,那里压力肯定是最大的。

师:其他同学对他们组的分享有什么看法吗?

生:我觉得他说得很有道理,但是地球内部的物质到底是什么,阅读资料中并没有直接的证据,我们不能随意猜测,还需要更多的证据才行。

师:这位同学非常严谨,科学研究一定是基于证据展开的。如果想让我们画的模型更完善,还需要知道什么?

生:我们还需要知道地震波在不同物质中的传播速度,才能推测出不同圈层里的物质可能有什么。

师:根据地震波的传播速度,地球的内部确实可以划分为三个圈层,那每个圈层里到底有什么呢?这个问题对我们来说就有点难了,阅读资料中提供的证据太少了。但是,科学家在常年的研究中掌握了大量的证据,我们来看看科学家的推测和发现吧!

(学生观看地球内部三圈层结构的科普视频。)

师:看完视频,我有两个问题想问你们:每个圈层的厚度是多少呢?你们组画的比例对吗,怎么调整呢?

生:视频中说,地球的平均半径约6371千米,其中地壳是最薄的,平均厚度只有约17千米;地幔的厚度将近2900千米;地核的厚度超过3400千米。所以,我们组画的比例不对,地核半径画的太小了,地壳画的太厚了。

生:我们组画的比例也不对。地核应该画大一点,而地壳画的太厚了,其实就是非常薄的一层,完全可以只用一条线来表示。

师:老师为你们点赞!给你们一点时间,修改一下你们的模型吧!

地球内部模型的建构是思维从具象到抽象的过程。在“搜集证据—图示建模—解释—补充—修正模型”的过程中,学生根据地震波的相关证据进行推测,用他们擅长的绘画形式,把头脑中的思维形象化、可视化,提升了解释能力。

三、实验建模,运用类比和联想理解概念

自然界中很多现象很难还原,但是教师可以通过模拟实验的方式让学生直观认识。模拟实验的过程本质上就是建构模型的过程,如何让实验尽量接近原型,如何通过实验促进学生思维发展、加深他们对科学概念的理解,需要教师在教学实践中摸索。该课“地壳的运动”这个概念,就是在自然情况下无法目睹,教师只能通过实验建模的方式让学生“看到”并理解。

教学片段

师:通过以上资料的学习,你知道为什么会有火山和地震了吗?其实地壳是随着地幔和地核在运动的,我们来看一个视频感受一下。

(学生观看视频。)

师:在课堂上,我们也可以做个模拟实验来感受一下。(出示实验材料:酒精灯、三脚架、石棉网、烧杯、带编号的泡沫块、淀粉糊、红色素等)请你们猜猜看,这些材料分别用来模拟什么?

生:酒精灯加热模拟地球内部的高温,泡沫块模拟的是地壳板块,淀粉糊模拟的是软流层。

师:如果加热酒精灯一段时间,会出现什么现象呢?我们一起来看看。(演示实验)你们看到了什么?

生:泡沫块1和泡沫块2越来越近,泡沫块2和泡沫块3越来越远。

师:为什么会出现这种现象呢?

生:因为酒精灯加热点正好在泡沫块2和泡沫块3的中间,所以它们越来越远,而泡沫块1和泡沫块2在同一侧,所以它们离得越来越近。

师:观察很仔细,分析也很到位。类比泡沫块的运动,请你想一想,地球板块运动受到了哪些因素的影响呢?

生:地球内部的高温使得软流层发生运动,软流层的压力和温度也会带来板块的碰撞或者分离。

师:说得真不错,我们一起来认识一下地球岩石圈的六大板块(出示图片资料)。

在该课教学中,地幔与地核的水平运动和上下运动,只靠抽象的文字很难理解,因此,教师借助形象化的视频手段辅助教学。除此之外,实验建模的方式,能更好地帮助学生对自然现象产生直观和深入的认识。当然,在这个过程中,往往需要借助类比和联想的思维方法。这样的思维过程能够让学生更清晰地理解实验材料之间的关系,从而更好地解释实验结果、理解科学概念,这对提高他们的推理能力、模型建构能力会起到非常重要的作用。

四、实物建模,借助模型拓展迁移

学以致用是学习的最终目标。在经历了图示建模、实验建模之后,如果能借助实物模型推测或解释某一自然现象实现拓展迁移,说明学生的模型建构能力得到了切实的提升。

教学片段

师:不但地球的内部结构能够推测,就连曾经的变化也能推测。(出示喜马拉雅山和海洋生物化石的图片和资料)这是喜马拉雅山,人类在上面竟然发现了海洋生物化石,这说明了什么?你们大胆地推测一下。

生:说明喜马拉雅山原来是在海里的。

师:喜马拉雅山到底是怎么形成的呢?老师这里有一个实物模型(出示自制的实物模型,对地球表面的六大板块已经进行了分割和标注,六大板块可以合成一体,也可以根据需要分离开来),如果提供这个模型给你们,你们能完整解释了吗?

生:地球模型上有六大板块,它们在软流层上运动,可能会发生碰撞或者挤压。

生:通过观察,可以看出喜马拉雅山位于印度洋板块与亚欧板块交界的地方。我猜是这两大板块在很久以前发生了碰撞,在挤压的过程中海洋里的板块被抬高了,从而形成了喜马拉雅山。

生:我猜也是这样,才会在喜马拉雅山上发现海洋生物化石。

师:同学们真是太厉害了!

在常规教学中,学生能推测到喜马拉雅山原来是在海里的,但是对它的形成原因并不清楚,更不会主动认识到它具体是由哪些地球板块作用形成的。实物模型能够演示喜马拉雅山的形成过程,使学生有更加直观的认识和更加深刻的理解。学生在分享喜马拉雅山成因的过程中,又一次经历了“证据—推测—解释”的过程,他们通过观察教师提供的实物模型,合理地拓展迁移。

(作者单位:江苏省南京市芳草园小学)