四季循环实验改进

作者: 吴杨 高荣平

实验原型及不足

为了让学生了解地球公转引起的四季循环现象,教材安排了两个对比实验。实验一:研究地球倾斜与直射、斜射的关系。该实验用皮球模拟地球,用灯泡模拟太阳,学生手持地球操作。通过对比地轴直立和地轴倾斜时地球上牙签影子的长短、方向,认识到地球倾斜绕太阳公转是产生四季变化的原因。实验二:研究直射、斜射对温度的影响。该实验用强光模拟太阳,信封竖放是直射,信封平放是斜射,学生观察两个信封的温度变化。通过分析数据发现直射、斜射对温度的影响。在教学中容易遇到如下困难。

代表地轴的牙签粘贴对称且牢固有难度;手持地球绕太阳转动一周的过程中,地轴的倾斜角度、地球高度难以保持不变;地球倾斜绕太阳公转时,学生常常忘记地轴倾斜方向要保持一致;学生用直尺在球面上测影长容易测不准确;地球仪上重要的地理位置需要标示,如赤道、北回归线、亚洲等。

同时,两个实验均用灯泡模拟太阳,因为灯泡的优点是光线向四面八方传播,与太阳发光比较类似。但选择哪种灯泡让教师陷入困难:用柔光灯则影子淡、信封温差不明显;用强光灯则对眼睛有刺激,使用时也可能造成烫伤;用两套灯具又会增加实验成本和操作烦琐程度。

学生在理解该课内容时可能会遇到两处难点:理解直射、斜射,对很多学生来说是有难度的;在两个实验后,学生分析“太阳直射、斜射与地球上的温度变化有什么关系”,这个问题涉及的知识、实验内容较多,如影子的变化、直射斜射、温度高低(太阳辐射多少)、地球的运动等,对学生的抽象思维、空间想象能力和分析能力要求较高,且需要逐层递进式的分析。

实验装置

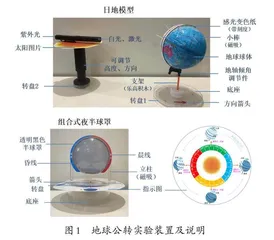

为了解决上述问题,我们设计了地球公转实验装置,主要由日地模型和组合式夜半球罩两个部分组成(如图1)。

日地模型由多功能地球仪、模拟太阳装置和日地运动平面组成。多功能地球仪由地球仪球体、地轴倾角调节件、支架、磁吸小棒、带刻度感光变色纸、底座、转盘1组成。模拟太阳装置由可变光手电筒、太阳图片、可旋转支架、转盘2组成。透明塑料长条一端连接转盘1下方,另一端连接转盘2上方。

组合式夜半球罩由透明黑色半球罩、晨昏线贴纸、磁铁、亚克力立柱、转盘、箭头、指示图、底座组成。

实验改进思路

利用3D打印技术设计并制作地轴倾角调节件,倾角设计为23′26″,结合积木中的十字轴和球形件共同组成地轴倾角可轻松调节的地球仪(如图2)。

感光变色纸带上有刻度且能绕地轴自由转动。在纸带对应赤道、北回归线位置粘贴一块超薄磁铁,并在小棒末端同样粘贴一块超薄磁铁,使得小棒可以自如取放。纸带为白色,有利于观察和测量影长。感光纸遇到紫光会变色,照射光线越强,颜色越深。相较于温度计的测量,光照辐射强弱现象呈现得更快、更加直观(如图3)。

可变光手电筒正对地球,模拟太阳照射地球方向的光线。可变光手电筒可以切换至白光、激光、紫光,白光柔和不刺眼,用于观察和测量影长;激光用于指示阳光直射点的位置;紫光照射地球仪上感光纸,使其变色,根据纸带颜色深浅判断地球上不同地区接收到的阳光辐射量的不同。

太阳、地球放置在一个轨道的平面上,太阳位于轨道中心。地球放在转盘1上,太阳放在转盘2上,用透明塑料长条连接地球和太阳。移动地球绕太阳公转,使可变光手电筒的光始终正对地球,免去学生移动地球后还需调节手电筒正对地球的操作。地球底座上粘着表示北方的箭头,可以在操作地球倾斜绕太阳公转时提醒学生方向保持不变。

黑色透明半球模拟夜半球,在立柱底端和转盘对应的位置安装磁铁,实现夜半球自如取放、自由旋转。将多功能地球仪置于夜半球罩内,可以清楚区分地球的昼半球和夜半球区域,能很好地帮助学生直观理解极昼、极夜、不同季节昼夜长短不同等现象(如图4)。

实验过程

1.太阳照射角度(直射、斜射)对温度的影响

将感光变色纸一张直立、一张倾斜放置于桌面,用可变光手电筒的紫光照射两张感光纸数秒钟,学生观察直立、斜放两张感光纸变色的情况。这个实验要注意:手电筒与两张感光纸的距离要保持一致,紫光照射的时长也要相同。

学生通过探究发现:直立感光纸呈现深紫色,这说明被直射的区域受到光照辐射多;斜放的感光纸呈现浅紫色,说明被斜射的区域受到光照辐射少(如图5)。

联系太阳通过辐射的方式将热传递给地球,学生得出结论:太阳直射时,该地区接受到的太阳辐射多,温度高;太阳斜射时,该地区接受到的太阳辐射少,温度低。

2.地球公转与太阳照射角度的关系

教师引导学生思考从一天的温度变化跨越到四季的温度变化。学生提出了新问题:太阳照射地球的角度每天都在变化吗?是什么造成了太阳照射角度的不断改变?

学生根据地球的公转周期和四季变化都为一年,提出四季循环可能和公转有关。教师出示多功能地球仪和模拟太阳装置,鼓励学生小组合作,设计探究地球公转与太阳照射角度关系的实验,观察随着地球的公转,正午时地球上物体的影长是否发生变化。

学生通过观察实验现象发现,地轴直立公转时,A、B、C、D四个观察点小棒影长、直射点位置、太阳辐射量均没有发生变化,即太阳照射角度没有发生变化,没有产生四季;而当地轴倾斜公转时,四个观察点的小棒影长、直射点位置、太阳辐射量都发生了改变,说明太阳照射角度产生了直射斜射的变化,最终产生了四季变化(如图6、图7)。

探究拓展

极昼和极夜是地球公转运动引起两极地区产生的奇特现象,学生通过阅读资料、观看视频初步认识这种自然现象,对其中的奥秘充满强烈的好奇。当地球仪安装在夜半球罩内,地球的昼、夜情况直观显现。慢慢转动转盘,学生发现:随着从春季进入夏季,北极白天越来越长,直至出现极昼;随着从秋季进入冬季,北极的夜晚越来越长,直至出现极夜;南极地区和北极地区的极昼极夜情况正好相反。

课后,学生提出了更多想要探索的问题:假如地轴直立,地球上还会出现极昼和极夜吗?地球上每个地方都有四季吗?夏季气温高、冬季气温低是不是也与夏季每天日照时间长、冬季每天日照时间短有关呢?学生的思维在发展,探索的热情在延续。

实验优点

该教具操作便捷,效果突出。地球公转实验装置的优点在于其结构灵活、模拟效果好。磁吸、感光纸等有结构的材料降低实验操作难度,同时实验效果突出。特别是感光纸的应用,把以往实验中较难快速呈现的光辐射强弱,直观、迅速地呈现出来。

教具功能丰富,利于拓展。一套器材能同时研究日地运动、影子变化、直射与斜射、极昼极夜等。从教学效果来看,使用该教具能有效完成教材的教学要求,还便于拓展研究其他实验。

贴合学生的经验与认知,合理设计教学环节,突破教学难点。学生通过模拟实验,亲身观察、实践,将抽象的知识具象化,逐步构建对地球公转的认知。拓展部分推动学生的思维发展,持续激发他们的探索兴趣。

(作者单位:吴杨,江苏省句容市崇明小学文昌校区;高荣平,江苏省句容市崇明小学)