以新破难,趣且有效

作者: 高润霞

阅读是儿童成长和发展的重要技能,也是儿童最重要的认知功能之一。人工智能技术的发展带来了阅读方式的变革,现阶段作为“读屏”时代的儿童,对数字阅读有着天然的亲近感。人工智能凭借其强大的信息整合能力,为小学语文阅读提供了丰富的补充资料,让学生更直观地感受文中描述的内容,加深对阅读内容的理解,同时拓宽了他们的知识面,使阅读不再局限于枯燥的文字。在阅读过程中,教师重点从诗歌创作、古诗词理解以及课文续写三个角度进行拓展,为学生的深度阅读提供一定的参考,也为人工智能与小学语文阅读教学的融合提供支持。

一、巧用人工智能,拓展课堂边界

对于小学生而言,诗词由于其年代久远、语言表达形式独特以及文化内涵深厚等因素,阅读与理解的难度颇高。在传统教学模式下,教师主要依赖课堂上的四十分钟来开展教学工作。在这有限的时间内,教师往往侧重于达成基础教学目标,如确保学生能够准确认读生字、背诵诗词等。然而,这种教学模式在带领学生深入感悟诗词的“美”方面,存在明显的局限性。借助人工智能,课堂的时空界限得以拓展,不再局限于传统的四十分钟。在课后,人工智能可以为学生提供丰富多样的学习资源来补充课堂教学的不足,提供互动式的学习体验,学生在课后能够更加深入地学习诗词的写作手法,并有更多机会将课堂上学到的知识运用到实践中。

例如,在教学《绿》这一诗歌时,学生仅从课文中感受到“绿”的“百花齐放”,该诗并未对学生产生强烈的引导性效果。学生难以从单一诗词中探究其创作技巧,导致学生的内化吸收效果有限。在人工智能的支持下,学生在“九歌”这一人工智能系统中输入“请写出与《绿》体裁一样的诗歌,写‘红’”,而后人工智能便提供了以下答案:

《红》

仿佛红色的颜料盒倾洒了,

到处是红的……

到哪儿去寻这么多的红?

深红、浅红、嫩红,

绯红、淡红、洋红……

红得似火、红得夺目。

飘的云是红的,

落的霞是红的,

流的血是红的,

心中的梦也是红的。

所有的红汇聚起来,

叠放在一起,

热烈地交织在一起。

《红》

好似红色的酒坛被打翻了,

四处是红的……

从哪儿冒出这么多的红?

朱红、水红、橘红,

殷红、银红、榴红……

红得发烫、红得耀眼。

开的花是红的,

燃的火是红的,

升的旗是红的,

思念的情也是红的。

所有的红集合起来,

簇拥在一起,

绚烂地融合在一起。

对于学生而言,学习与《绿》体裁相似、写作手法一致的诗歌,更能够在“诗以群分”中摸索出其中的写作规律,进而为自身的创作提供思路。人工智能凭借其强大的信息整合能力,为学生提供了海量与《绿》体裁相似、写作手法一致的诗歌资源,通过搜索引擎和诗歌数据库,能够瞬间筛选出大量满足要求的诗歌。例如,智能搜索引擎可以根据诗歌的结构特点(如《绿》中对色彩的铺陈罗列)、意象运用(如《绿》中的绿色意象群)以及独特的表现手法(如排比、通感等),精准定位众多相似的诗歌。这为学生打开了一个无限广阔的诗歌宝库,让他们接触到了不同时代、不同地域、不同诗人创作的同类诗歌,极大地拓宽了其阅读视野。通过对大量相似诗歌的阅读和分析,人工智能可以为学生总结出一些规律性的创作元素。例如,在色彩描写类诗歌中,如何选择具有代表性的色彩意象,如何通过不同的排列组合方式来增强表达效果,如何运用通感等手法将视觉色彩与其他感官体验相联系等,这些片段虽然不能替代学生的创作,但却能像创意的火花一样,提供全方位、多层次的启发,让他们在创作时能够更加灵活地运用从阅读中汲取的写作规律,从而提升创作水平。

二、借助人工智能,深化阅读感悟

在古诗词学习的过程中,学生面临着诸多挑战,其中对内涵和浪漫情境的理解困难,以及对象征意象的把握不足,是较为突出的问题。人工智能凭借其强大的图像生成能力和多媒体整合功能,可以在学生阅读某句诗词时自主配备相关的情境图画,通过具象化的呈现方式,从视觉层面为学生搭建了理解诗词的桥梁,学生能够真切地感受到诗词中的浪漫情境,进而加深对诗词内涵的理解。另外,意象是古诗词的重要组成部分,是诗人用以寄托情感、表达思想的载体。然而,同一意象在不同的诗词中可能具有截然不同的寓意。例如,“雁”这一意象,在范仲淹的“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意”中,传达出边塞的荒凉与戍边的孤寂;而在李清照的“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼”中,则表达了对远方亲人的思念与盼望家书的急切心情。对于学生来说,这种“同一事物的不同表达”是一个理解难点。人工智能的融入能够更加直观地体现出这种“不同之妙”。人工智能可以通过大数据分析,收集包含同一意象的大量古诗词,并对这些诗词中的意象进行语义标注和情感分析。然后,以可视化的方式呈现给学生,如构建意象语义网络图谱,将不同诗词中的“雁”意象与各自的情感内涵、上下文语境等建立关联,让学生清晰地看到同一意象在不同诗词中的语义辐射范围和情感倾向差异。

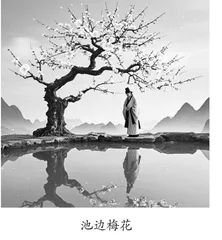

在小学四年级的《墨梅》这一诗词教学中,学生在集体阅读“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕”时,人工智能同步根据这一诗词绘制出与之相匹配的图片(如图:池边梅花),而学生在看到这张图片后,其学习兴趣大大提升,人工智能与学生脑海中的景象进行了“双向奔赴”,在阅读中似乎与作者王冕进行了直接对话,进而使得学生对古诗的记忆更为深刻。在传统教学中,也曾有过课后作业是“为古诗词配画”,但对于大部分学生而言,他们认为这一作业难度非常高,因为大部分学生并没有较为专业的美术功底,难以用简单的画作描绘出自己心中的感悟。在人工智能的加持下,学生可以将自己的理解“告诉”给人工智能,在不断精确调整后,人工智能可以绘制出更符合学生想象的画作。学生可以利用这一画作,在班级上分享自己对诗词的理解,进而提高整体学习效率。

池边梅花

三、探索人工智能,续写不同结局

人类的阅读是一个复杂的信息加工过程。当学生阅读文章时,他们会依据文章所提供的各种信息构建一个心理模型。而文章的结尾作为这个信息构建过程的最后一环,具有很强的“锚定”效应,学生很容易被作者所设定的这个结局所左右,在脑海中形成一种固定的认知模式,认为主人公的命运只能如此发展,将文章视为一个不可更改的整体,从而在潜意识里抑制了自己的想象力。然而,从文学理论的角度出发,每一篇文章都具有开放性和多义性。尽管作者赋予了作品一个特定的结局,但这并不意味着这个结局是唯一的解读方式。此时,人工智能的介入为打破这种思维局限提供了有力支持。人工智能凭借其强大的文本生成能力和逻辑分析能力,为学生提供改写结局的思路和范例,鼓励学生突破传统思维的束缚,培养他们的批判性思维和创造性思维。学生不再是被动的接受者,他们开始思考作品中的各种因素如何相互作用,以及这些因素在不同的情境下可能产生的不同结果,进而提升自己的文学鉴赏能力,深入理解作品的内涵、人物形象以及社会意义。

在教学《“诺曼底号”遇难记》这一课文时,学生纷纷为哈尔威船长的英勇就义而感伤,在此基础上,教师提出用人工智能为哈尔威船长“改写命运”。我们运用人工智能,它给出如下结局:“随着最后一名乘客登上救生艇,哈尔威船长望着渐渐远离的人们,他的心中满是欣慰。然而,此时的“诺曼底号”已千疮百孔,海水疯狂地涌入,船身倾斜得愈发厉害。就在船即将完全沉没的瞬间,一艘路过的轮船发现了这边的情况,他们迅速赶来救援。那艘轮船的船员们抛出结实的绳索,哈尔威船长看到了生机。他紧紧地抓住绳索,尽管海水不断地冲击着他,试图将他卷入那无尽的黑暗深渊,但他凭借着顽强的意志和惊人的力量,顺着绳索一点一点地向救援船靠近。当哈尔威船长的双脚踏上救援船的甲板时,他早已疲惫不堪,但眼神依然坚定。船上的人们爆发出热烈的欢呼声,他们为这位英雄的获救而欢呼雀跃。哈尔威船长望着那渐渐沉入大海的‘诺曼底号’,心中满是感慨。他知道,他的使命还没有结束,他要将这次灾难的经过详细地告知世人,让人们从中吸取教训,更加敬畏大海,也更加珍视生命。”

在两种结局下,学生能够根据自己所喜欢的剧情走向选择不同的内容,而其自身也可以在人工智能的引导下创作出不同的结局,以此发散学生的思维,使之在人工智能的启发下获得更为丰富的阅读体验。

作者单位 陕西省榆林市绥德县教学研究室