数学课堂应给阅读留有一席之地

作者: 杜海洋

新课标提出,教师要把教学活动的重心放在促进学生学会学习上,积极探索有利于促进学生学习的多样化教学方式,引导学生独立思考、动手实践、自主探索,合作交流,还要根据不同内容和学习任务采用不同的教学方式,优化教学,抓住关键的教学环节,增强教学实效。

一、问题提出

在数学试卷分析中,笔者发现学生因审题错误导致解题受阻的现象非常普遍,很多教师甚至学生只会将其归因于粗心大意或缺乏解题韧劲,学生的数学阅读理解能力不足没有得到足够的重视。学生数学阅读理解能力的提升需要教师为学生提供更多的阅读理解机会,同时也需要教师给予必要的指导,有意识地培养学生的数学阅读理解能力。但在实际教学过程中,笔者能够发现很多教师很少为学生提供自主阅读的机会,学生对教材文本阅读不够仔细,没有深入思考与反复琢磨,只是单纯地以听讲代替学习。在例题讲解过程中,教师往往只注重引导学生分析解题思路,很少给学生预留足够的独立审题时间,有没有为学生提供必要的审题指导。对于一些难度较大的应用题,大多数教师觉得费时费力效果又不明显,因此思想上不够重视,教学时间投入不够、教学设计针对性不强,导致学生在课堂上听懂了,独立做题时却举步维艰,其根本原因是学生只听懂了解答的推理过程,至于思路是怎么来的、如何读题、如何审题则糊里糊涂。加之,教师在课堂上对学生探究的引导力度不够,使得学生缺乏锻炼自主阅读、独立分析等能力的机会及经验积累机会。

二、提高学生的数学阅读理解能力

1.高度重视,讲求策略

自主阅读是学生学习数学的重要途径,也是学生后续学习的重要方式。学生通过阅读可以理解数学语言,学生通过阅读可以提取相关信息,学生通过阅读可以感知数学应用价值。新教材的编写更有利于学生通过自主阅读进行学习,如2019版人民教育出版社的数学教材设置了“编者寄语、观察、思考、探究、问题、归纳、阅读与思考、探究与发现”等栏目,学生在各栏目的导引下深度阅读便可感知并理解教材内容。教材不仅是考试命题素材的主要来源,更是培养学生阅读能力的天然载体。因此,在教学过程中,教师要引导学生积极阅读教材,以培养学生的数学阅读能力。

阅读不等同于认字,需要学生在阅读文本的过程中圈画出关键词句,反复琢磨其中的含义。数学阅读不同于语文阅读,学生要注意文字、图表、符号等不同语言之间的转化,尝试运用不同方式予以表征。多元智能理论创始人加德纳认为,任何一个重要的、复杂的概念都可以运用多种方式理解和表达。简威尔认为,一个数学对象的多元表征好比星形的冰山,中心是此对象的核心概念,每一尖端对应着一个表征形式,而完整的一个对象就是整座表征结构的冰山,表征的完善性是学生学会和会学数学的重要标志。表征有不同的方式,可以是具体形象的,也可以是语词的或要领的。

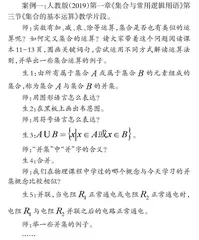

案例一:人教版(2019)第一章《集合与常用逻辑用语》第三节《集合的基本运算》教学片段。

师:实数有加、减、乘、除等运算,集合是否也有类似的运算呢?如何定义集合的运算?请大家带着这个问题阅读课本11-13页,圈画关键词句,尝试运用不同方式解读运算法则,并举出一些集合运算的例子。

生1:由所有属于集合

或属于集合

的元素组成的集合,称为集合

与集合

的并集。

师:用图形语言怎么表达?

生2:在黑板上画出韦恩图。

师:用符号语言怎么表达?

生3:

。

师:“并集”中“并”字的含义?

生4:合并。

师:我们在物理课程中学过的哪个概念与今天学习的并集概念比较相似?

生5:并联,当电阻

正常通电或电阻

正常通电时,电阻

与电阻

并联之后的电路正常通电。

师:举一些并集的例子。

……

2.创设情境,设计问题

数学是抽象性较强的学科,让学生自主阅读会觉得十分枯燥。因此,教师必须根据教学内容创设教学情境,提出有趣、有效的问题引领学生阅读教材,让学生带着问题从中提取信息,梳理思路。此外,教师设计问题时要注意问题的启发性、层次性、适切性,要给学生留出足够的思考时间,学生回答问题后要给予合理的评价,通过追问让学生逐步加深数学知识的理解。

案例二:人教版(2019)第三章《函数》第一节《函数的概念及其表示》教学片段。

师:函数主要研究什么问题?为什么要学习函数?初中与高中认识函数的角度有什么不同?请大家带着这些问题阅读课本《章头绪》。

生1:函数是研究运动变化规律的工具。

生2:函数知识有广泛的应用性,是学习其他学科的重要基础。

生3:初中是从运动变化的角度认识函数的,高中是从集合和对应的角度认识函数的。

师:请大家从集合和对应两个角度阅读课本61-62页中的四个问题,每个问题中涉及的集合是什么?对应关系是什么?

生4:问题1中

的变化范围是数集

,

的变化范围是数集

,对应关系是

,对于

中任意

的取值按照对应关系

,可得唯一的

的值与之对应,

。

生5:问题2中

的变化范围是数集

,

的变化范围是数集

,对应关系是

,对于

中任意

的取值按照对应关系

,可得唯一的

的值与之对应,

。

生6:问题3中

的变化范围是数集

,

的变化范围是数集

,对应关系是“图像”,对于

中的任意

的取值按照对应关系“图像”,可得唯一的

的值与之对应,

。

生7:问题4中

的变化范围是数集

,

的变化范围是数集

,对应关系是“表格”,对于

中的任意

的取值按照对应关系“表格”,可得唯一的

的值与之对应,

。

3.重视读题,指导审题

要解题必须先读懂题,读懂题是解对题的前提与基础。因此,教师在教学过程中要教会学生如何审题,让学生从材料中获取有用的信息,并对材料的逻辑结构进行分析、综合、归纳、推理、猜想等,最终获得问题的解决方案。有些学生对数学语言敏感性差,思维转化慢,教师就要带领学生边读边分析,排除干扰,提取重点,帮助学生形成正确的思维逻辑。

案例三:高三复习课教学片段(以2023年高考全国甲卷17题为例)。

某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效果,进行了10次配对试验,每次从材质相同的两个橡胶产品中随机选一个用甲工艺处理,另一个用乙工艺处理,甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品伸缩率分别记为

,

,试验结果如下。

,

的样本平均数为

,样本方差为

。

(1)求

、

;

(2)判断用甲工艺处理的后橡胶产品伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品伸缩率是否有显著提高,如果

,表明甲工艺处理后的橡胶产品伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品伸缩率有显著提高,否则不认为有显著提高。(展示题目后给学生留三分钟时间读题)

师:读完题目后大家有什么困惑?

生1:对“伸缩率、配对实验”不太明白。

师:大家可以说说自己对这两个名词的理解。

生2:只需将“伸缩率”理解为橡胶产品的一种性能,“配对实验”指一次实验选两个相同产品,一个用甲工艺,一个用乙工艺。

师:从问题出发在题目中寻找解答问题的必备条件。

生3:将表格中甲、乙两种工艺的10次配对试验数据代入公式,便可求解第一问。

师:如何判断伸缩率是否有显著提高?

生4:判断标准为“是否满足

”,代入数据求解便可得到第二问答案。

此题解法较为简单,学生只要读懂题目便可顺利求解,但此题字符较多,有文字、表格、符号,还有“伸缩率、配对实验”等学生不太熟悉的词语。高考中,考生需要具备过硬的心理素质,耐心阅读题目,抓住关键信息,计算求解,这对学生的阅读理解能力提出了较高的要求。

总之,数学阅读理解能力的提升是一个缓慢的、循序渐进的过程,对学生的成绩及后续发展有着很大的影响。因此,在数学教学过程中,教师要以身作则,先深入阅读,感知学生可能会遇到的困难与障碍,并积极寻求指导学生学习的方法与策略。

(本文系陕西省教育厅教师工作处2022年度陕西省教师教育改革与教师发展研究项目立项课题《高中学生数学阅读能力提高策略的实践研究》阶段性研究成果,课题项目编号:SJS2022RZ033。)

作者单位 陕西省旬邑县中学

杜海洋,陕西省旬邑县中学数学正高级教师,全国优秀教师,陕西省特级教师,陕西省“特支计划”教学名师,教育部新时代名师培养对象。三十多篇论文在《中学数学教学参考》《中学数学教学》《中小学数学》等专业期刊上发表,一篇论文被人大复印资料全文转载。主持完成了两项省级课题研究,研究成果分别荣获陕西省基础教育成果特等奖、二等奖。