认知负荷理论视域下高中语文深度学习课堂的建构

作者: 黄艳明 李慧

摘 要 深度学习的理念日渐深入人心,建构深度学习课堂已成为一线教师课堂创建的应有之义。但是,很多标榜深度学习的课堂,存在学生认知负荷过低或过重的问题,不能有效激发学生的高阶思维,无法真正实现学生的深度学习。由此,有必要引进认知负荷理论,以调控并实现深度学习课堂的建构。文章尝试运用认知负荷理论去指导语文深度学习课堂的建构,形成相关策略,并以李慧老师的两首民歌联读课为例,具体阐释并深入探讨认知负荷理论视域下高中语文深度学习课堂如何建构的问题。

关键词 认知负荷 深度学习 高阶思维

一、“深度学习”课堂存在的问题

自2013年底教育部基础教育课程教材发展中心主持“深度学习”教学改进项目以来,有关“深度学习”项目的研究、推广已走过十年的历程。深度学习的理念日渐深入人心,深度学习的课堂建构已成为一线教师课堂创建的应有之义。但是,笔者身处高中语文教育一线,观摩了许多以“深度学习”为名的高中语文课例、课型与课堂,发现能真正契合深度学习理念,达成深度学习成效的课堂难得一见。纵观笔者所见课堂,有两大突出问题。

其一,有广泛参与的活动而无真正深度的学习,课堂成了学生活动的“跑马场”。为凸显生本立场,教师设计的情境活动过于追求学生的参与度与完成度,情境活动设计失真,且过于简单化,故课堂活动热闹有余,而学科知识性的学习未能得到有效的落实、迁移与运用,学生的高阶思维也未能得到充分的触发、培养与发展,学生的认知负荷过低,不足以促进高阶思维的形成及深度学习的实现。

其二,有教师深度的教而无学生深度的学,课堂成了教师个人才艺的“秀场”。为改变浅层学习、表层学习的教学痼疾,也为了在公开课中充分展示师者自身的学养、风采,很多教师会对教材内容进行深挖、开拓,并设计复杂情境与高难问题,致使学习环节过多,课堂容量太满,学生完全被教师牵着走,疲于应付接踵而至的活动,回答纷至沓来的问题。这类课型、课堂固然能触发高阶思维,但认知负荷过载,学习成效亦大打折扣。

存在第一个问题的教师,显然对于“深度学习”理论的认知还存在偏差。深度学习是以高阶思维为核心特征的学习,情境活动的创设必须是以发展学生高阶思维为旨归的,教师在任何时候都不能以牺牲发展学生高阶思维为前提来片面追求情境活动的“热闹”效果。因为缺少具有挑战性的真实而复杂的情境活动不足以促进学生的认知发展,学习的成效只会再退回到以往浅层学习、表层学习的老路上去。而存在第二个问题的教师,则是忽视了学生认知负荷的承载能力。深度学习追求高阶思维的培养与发展,高阶思维往往也意味着高认知负荷。但是,人的工作记忆资源总量是有限的,学习要真实发生、深度发生,其认知负荷总和必不能超过记忆资源的总量,否则就会造成认知负荷超载。太满的课堂容量,太复杂的情境设计,高难度的问题导引,势必造成认知负荷超载,影响学生学习或问题解决的效率,从而无法实现深度学习。

显而易见,当前一线课堂普遍存在的这两个现象,都共同关涉到一个话题:学生的认知负荷。过低或过高的认知负荷,要么无法触发高阶思维,要么让高阶思维成效大打折扣,都不能促成深度学习的真正发生。

二、认知负荷理论视域下高中语文深度学习课堂的建构

教师若想调控、建构深度学习课堂,有必要厘清三个问题:其一,深度学习的课堂应该是什么样子?换言之,一堂合格的深度学习的课堂应具备什么样的要素?其二,认知负荷理论是什么?它对于指导深度学习课堂具有怎样的功能与价值?其三,认知负荷理论在深度学习与高阶思维之间的中介效应机制是什么?教师如何运用认知负荷理论,让深度学习、高阶思维真正发生?

什么样的课堂,才能称之为深度学习的课堂?深度学习虽然在其定义上,不同学者有不同的界定,但对于其内核的认知,学界还是有普遍的共识。以高中语文为例,深度学习的课堂至少应具备三个要素:①基于单元任务、文本体式、单元主题等因素,提炼本单元或本课结构化、核心性的学习内容,这是指向教什么、学什么的问题。②基于生本立场,设计真实且具有挑战性的复杂情境活动,这是指向怎样学的问题。③真实且复杂的情境活动能触发学生的高阶思维,从而促进学生深度学习的实现,这是指向学的质量、学的成效的问题。

如前文所言,深度学习是以高阶思维为核心特征的学习,高阶思维的触发、培养与发展,必然会对学生的认知负荷带来极大的挑战。有鉴于此,我们可以尝试引进认知负荷理论。

认知负荷理论到底是什么?它在深度学习与高阶思维之间的中介效应机制是什么?对于认知负荷理论,很多一线教师并不陌生。它是澳大利亚心理学家John Sweller于1988年针对学生在进行复杂学习的过程中出现认知困难、认知负荷过载等现象而提出的理论。认知负荷,是指在一个特定的作业时间内施加于个体认知系统的心理活动总量。认知负荷理论认为个体在学习和问题解决过程中需要消耗认知资源,当所需资源总量超过工作记忆资源总量时,学习将会变得低效甚至无效,这种情况被称为是认知超载。John Sweller将认知负荷分为内在认知负荷、外在认知负荷和关联认知负荷,三种认知负荷相加就是认知负荷的总量。认知负荷理论要求教师必须遵遁学生的认知规律,基于学生认知负荷的承载程度开展适切的学习活动。

认知负荷理论认为,内在认知负荷要受到学习者先行学习经验、学习材料固有的性质以及材料组织方式等多重影响。这对于教师建构深度学习课堂,提炼结构化、核心性学习内容具有启示意义,即教师提炼的学习内容,一方面必须是综合考量教材文本、单元主题、学习任务群等因素后的精准提炼,另一方面必须是充分考量学生现有专业水平、适切于学生的学习内容。“适切”二字最为紧要。唯有充分尊重学生的认知规律,真正了解学生的认知荷载能力,既要“思其堪受”,更要“使其可从”,才能因势利导,不断发展学生的认知负荷承载能力,培养并发展学生的高阶思维,从而实现深度学习。

而外在认知负荷,则是由不恰当的教学材料组织方式及学生学习方式引起,是在教学中力求降低的一种认知负荷。这对于教师在深度学习的课堂上开展真实且复杂的情境活动具有深刻的启发意义。教师可以对学习活动设计、课堂组织形式以及学习材料的组织、呈现方式进行优化,降低或消解外在认知负荷。

关联认知负荷是教学设计中唯一需要追求的一种认知负荷,它有利于信息加工与获得,能够促进知识图式构建和图式的自动化。当前教学变革是为了培养学生在未来世界解决复杂问题的能力。复杂的问题往往涉及多种不同的因素,其解决有赖于教师通过结构化知识的教帮助学生形成结构化思维。所谓结构化思维,是一种多维度、多层面、立体的系统思维。它有助于学生在面对复杂问题情境时,形成系统性、多维度、多层面的思考,防止出现思维的遗漏或思考的偏颇。由此,要促成认知负荷视域下的高阶思维的触发、培养、发展,教师就要引导学生以结构化知识形成结构化思维,从而获得图式并实现图式自动化,以提高关联认知负荷。

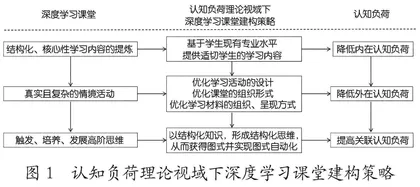

综上,认知负荷理论视域下深度学习课堂建构策略,可以下图为概述。

三、课例透视:以李慧老师《〈诗经·芣苢〉〈插秧歌〉联读》课为例

那么,认知负荷理论视域下的深度学习课堂的建构,该怎么做呢?笔者基于深度学习课堂的三个核心要素,以李慧老师开设的《颂劳动之美,品民生之艰——〈诗经·芣苢〉〈插秧歌〉联读》课为例,谈谈如何运用认知负荷理论建构语文的深度学习课堂。

1.结构化、核心性学习内容的提炼

基于深度学习理论,在新课程改革背景下的教学中,教师要有学科体系的站位,综合考量单元任务群、文本体式、单元主题等因素,提炼单元大概念,并在大概念的指导下,提取结构化的核心知识,进行单元的或单篇的教学。将单元的语文学科知识进行核心性提炼,并作结构化建构,指向的是语文知识教学的落实,它不仅是单元学习任务设计的“纲”,也是教师的教、学生的学的根本依据。以李慧老师讲授的《诗经·芣苢》《插秧歌》两诗所在的单元为例。该单元为必修上册第二单元,包括三篇人物通讯、一篇新闻评论和两首古代诗歌,属于“实用性阅读与交流”任务群。在大单元的视域下,本单元的结构化知识建构如下图所示。

而《诗经·芣苢》《插秧歌》两诗在本单元的功能主要是以民歌的形式呈现农耕时代中真实的劳作场景。作为大单元教学叙事中的一环,这两首民歌的结构化知识建构如下图所示。

教与学的结构性内容既已明确,教师就要在单元主题的指引下,在单元大概念的统摄下,根据单元课时、单元篇目去整体规划、设计、安排单元学习材料。学习材料的难易关涉学生的内在认知负荷,所以教师要充分考虑学生现有的认知水平,基于学生的前经验设计具有一定挑战性的学习任务,编制精准而适切的学习内容,避免增加无益于学生的内在认知负荷。因此,学生现有的认知水平,即他们关于诗歌阅读以及传统耕作的前经验,是设计这堂课的出发点。

李慧老师通过对班级学情的摸查,发现在这一课的知识性教学方面,学生较易理解两首民歌的情志表达,对于不同时代下民歌体式特征的认知则比较模糊,对于文本运用了何种表达技巧表现情感也是认知有限。在落实单元主题方面,城市的学生难得见识传统农耕的画面,故此对于劳动场景极为陌生,劳动之美难以领略,劳动之艰无从体验,劳动的价值也就无从领悟。这些方面,成了教师必须攻克的重难点。在认知负荷理论的指导下,李慧老师敏锐地捕捉到了学生的学情,既立足于学生当前的认知水平,又指向本课结构化、核心性知识的有效落实,设计了本课学习的目标。

①理解《诗经》重章叠唱的特点,体会杨万里“诚斋体”的特点。

②诵读诗歌,结合诗句展开合理想象,描绘两首诗歌中热烈的劳动场面。

③品读诗歌,体味情感,感受劳动者的快乐与艰辛,思考劳动的价值与意义。

目标一指向民歌体式特征的学习;目标二指向劳动场面的体认;目标三,指向劳动价值的体悟。这样的学习定位,是精准且适切的。唯有谋课于前,方能成课于后。唯有厘清了学习内容,确定了学习目标,才有可能着手去设计、规划一堂好课。

2.真实且具有挑战性的情境活动设计

深度学习指向的是培养学生的核心素养,实现学科的育人价值。所谓学科核心素养,一言以蔽之,就是能运用学科的知识去解决现实世界真实的问题的能力。因此,课堂的情境活动创设要坚持几个原则:一是拟真性,即情境活动要具有真实感,是现实世界中真实问题的拟真呈现。二是挑战性,即情境活动不能过于简单化。素养导向的教学变革是为了让学生能够解决未来现实世界中的复杂问题。缺乏挑战性的活动,不仅难以触发学生的高阶思维,而且也无法真正有效达成学以致用。三是具有学科特质,以语文学科为例,语文的情境活动要具有鲜明的语文学科特点。在单元的学习活动中,教师可以基于结构化的学习内容,遵照上述三个原则,设置服务于单元主题的任务串。比如,针对必修上第一单元,教师可以开展的任务包括《新诗语》诗集编辑及品鉴交流、校园三行诗大赛、诗歌朗诵会等;针对必修上第二单元,教师可以开展的活动包括“身边的劳动者”——教师节优秀教师报道、优秀教师海报制作、优秀教师事迹短视频制作大赛等。

真实且具有挑战性的情境活动设计,指向的是怎么学的问题,主要关涉的是学生的外在认知负荷。情境活动设计的要义是“学中做,做中学”,是真实地“做”、深度地“学”。失真的情境活动设计、灌输式的课堂组织方式,以及不恰当的学习材料的组织、呈现方式,都会增加学生的外在认知负荷,不利于学生高阶思维的触发、培养,也失去了深度学习之本意。因此,教师应在认知负荷理论的指导下,就学习活动的设计、课堂组织的形式以及学习材料的组织、呈现方式如何指向学生真正地学、深度地学,对学习任务与情境活动的设计进行优化。以李慧老师设计的《诗经·芣苢》《插秧歌》联读课为例。李慧老师在本课设计的情境任务是筹拍《诗经·芣苢》《插秧歌》两首民歌劳动场景的短视频,具体任务设置如下。