高中思辨写作的课程论审视

作者: 付新民 荣维东

【编者按 主持人:荣维东教授】

思辨写作的学理依据、现实问题与解决之道

当前,思辨写作已成为培养学生理性思维和批判性思维的重要途径,其重要性日益凸显。本期特别策划了“思辨写作”专题,汇聚了三篇深度剖析该议题的文章,旨在为中学思辨写作提供理论指导与实践策略。

首篇是由付新民与荣维东撰写的《高中思辨写作的课程论审视》,从课程论角度审视了思辨写作的现状、问题与育人价值。文章既解读了课程标准和教材的相关内容和要求,还针对思辨写作教学中存在的问题,提出了相应的措施。

第二篇是邱青云撰写的《批判性思维:思辨写作教学的纾困之策》,针对思辨写作教学中常见的“体式崇拜”现象,提出以批判性思维为突破口,通过逻辑推理促进深度分析。文章指出,当前过度关注写作的外部形式,忽视了学生思维品质的培养,主张通过具体化、情境化的命题设计,激活学生的思辨潜能,引导他们进行有深度的论证和分析。

最后,姜靓轶老师的《循文入理,辩驳有力——选择性必修上册第四单元写作任务设计与反思》一文以统编版高中语文选择性必修上册第四单元《逻辑的力量》为例,呈现了驳论文写作单元在写作目标、教学意图、教学环节和评价设计的学理依据,引导学生通过写作策略支架、学习驳论文写作方法,展现逻辑思辨能力。

三篇文章从不同角度出发,共同探讨了思辨写作教学的理论依据、实践困境与解决方案,相信会有助于思辨写作教学的深入开展。

摘 要 思辨写作具有重要的育人价值。从课程论角度看,思辨写作教学的问题主要集中在内涵理解偏差,不重视证据与逻辑表达,缺乏具体、可行的教学模式,缺乏相应的师资力量所致。要系统地解决这些问题,应准确把握思辨写作的内涵,对高中思辨写作的课程目标与内容进行整体把握和系统审视,通过思辨读写结合和思维模型化训练优化教学路径;应进一步开发思辨写作的教学目标和内容体系,开展思维模型化教学,注重跨学科写作资源的开发和教师培养,从源头上解决教师思辨能力不足等问题。

关键词 思辨写作 语文教学 写作教学

批判性思维能力是高中教育教学的重要目标,是21世纪高素质人才培养的关键指标,是大国博弈核心竞争力的体现。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育语文课程标准(2022年版)》均设置“思辨性阅读与表达”任务群,就是为了培养公民的批判性思维能力,其主要内容就是思辨阅读和写作能力。然而,当前的高中思辨写作存在着内涵不清、论点不明、证据不足、逻辑混乱、表达不清等一系列问题。从课程论的角度看,有必要对高中思辨写作教学进行系统审视,从课程目标、课程内容、教学方法等方面入手,解决对高中思辨写作的理解不准确、思辨写作知识匮乏、教学方法单一、教师队伍建设滞后等诸多问题,探索适应新时代发展需要的高中思辨写作教学新模式。

一、高中语文思辨写作的内涵阐释

思辨写作是一种以探索、分析和推理为核心的写作形式。其目的在于帮助人们更好地理解复杂的问题,并为解决这些问题提供新的思路和方法。

在现行高中语文课程标准中,思辨写作主要体现在思辨性阅读与表达任务群中。相关专题内容提到了研读、评论、争鸣、答辩、阐释、反驳等思辨方式和思辨样态,但并没说清楚课堂具体如何操作,尤其是一线教师很难开展真正意义上的思辨读写教学。虽然在应试取向背景下,思辨型作文已经成为命题主流,但由于存在思辨内涵不清,思辨教学内容笼统,思辨教学方法失当,思辨写作教学评价标准不一等问题,思辨写作教学效果不甚理想。

从思辨的含义看,国际上公认“批判性思维”是其核心。由于“批判”一词在中国容易被误解和污名化,故而课标表达为“思辨性阅读与表达”。由于我国向来缺乏思辨传统,容易将“思辨”与“思维”“思辩”“辩证统一”“议论”等相混淆,对于思辨写作的理解存在诸多误区。

有学者指出,国内外关于批判性思维的定义有很多,然而最权威的定义应该来自“德尔菲报告”(The Delphi Report)。即“批判性思维是一种有目的的、自我校准的判断”[1]。思辨能力主要包括认知技能和思维品质两个维度,前者主要有解释、分析、评价、推理、说明和自我调整等,后者主要指冷静求真、思想开放、善于分析、富有条理、好奇、明智等。

一般来说,思辨写作要培养学生精准地界定概念,提出明晰的观点,基于特定的话题或材料,运用可靠的理据、理由,展开论证和分析,冷静客观,不带偏见、不情绪化,具备良好的发现问题、分析问题和解决问题的能力。这些能力不仅是写作技巧和语言表达,更重要的是思想认识和思维能力的体现。对于高中生来说,思辨写作并不缺乏泛泛的证据,而是如何以可靠的论据证明观点,论据之间如何形成有效的关联,能结合具体情况联系实际开展具体分析,这样才能使得思辨写作既具有思维的深度、广度和精确度,也拥有相应的温度,具有与现实生活和生命成长相关联的气息和品格。

二、高中语文思辨写作的目标与内容审视

《普通高中语文课标标准(2017年版2020年修订)》在“思辨性阅读和表达”任务群的帽段中指出:“本任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。”“学习目标与内容”的第二条指出:“学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。”[2]这可以视为思辨写作教学内容最直接的依据。

高中语文课程要培养学生的理性思维和理性精神,学生要负责任、有中心、重证据地表达和说理。高中思辨写作的目标包括:一是准确地陈述并界定概念和问题;二是具有逻辑思维能力(最核心的目标),主要是如何基于证据去论证,深入分析、理清问题的各个方面,构建起清晰的论证链条、进行合理的推理和推断等,使文章具有清晰、可靠、充分的理据和说服力;三是客观辩证分析问题,能够整合不同观点、信息和知识,评估和分析不同观点,提出合理的反驳和质疑;四是自我评价和反馈能力,以改进自己的思辨技巧和表达能力;五是引导学生发展自己的写作风格,使他们能够在思辨中展现自己的个性。

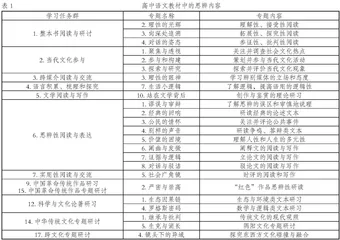

高中语文新课标一共有18个学习任务群119个学习专题。据初步的梳理和统计,除思辨性阅读与表达任务群外,思辨写作内容散见于其他的11个学习任务群和16个学习专题中,其中4个专题直接提到了“思辨”的字眼。可以说,高中生思辨写作的内容渗透覆盖到了任务群的方方面面。结合学习任务群和高中语文教材中的相关学习专题如表1所示。

从落实任务群的专题名称和教材专题内容看,高中思辨写作内容具体主要包括三个方面:一是提高学生的思维品质,能判断谬误与合理审辩,注重证据与逻辑,注重因果链等。二是培养写作能力,通过理论研习,运用分析因果关系、对比分析、归纳与演绎、反证法、类比法等,确保分析问题深入,推理逻辑严密,评价客观公正,见解独到新颖,确保能表达、会表达,好表达。三是注重实用性和应用性,通过了解、关注、研读、理解、阐幽与发微等多样方式,和公民的情怀、别样的声音、价值的困境、对话与驳诘等生活、学习、未来需要场景等紧密结合,提高语用的思辨性、自主性、独立性。

《逻辑的力量》单元的设置,表明国家层面认为培养学生的逻辑思维能力非常重要。我们的调研结果显示,重点中学的学生往往对“逻辑的力量”的学习热情高涨,因为他们觉得这很实用,但是由于教材缺乏相应的逻辑知识内容,加之教师自身缺乏逻辑学知识、逻辑教学经验匮乏,表现为教学准备不充分,教学组织欠科学,评价单一化,学生容易产生习得性无助。一般中学的学生对“逻辑的力量” 非常感兴趣的只有23.5%左右,近乎一半的学生表示不感兴趣,绝大多数学生不感兴趣的原因在于教学内容枯燥、教师教学方法单一和逻辑知识不易理解[3]。另外,教材的编写方面存在有待改进之处,强化《逻辑的力量》单元的教学改革研究也十分欠缺,需要不断探索新的研究视角,深入推动本单元教学改革。

三、思辨写作能力培养的一般路径

思辨写作是高中写作教学的主导类型,是语文课程的核心内容。然而,目前语文课程标准的思辨写作内容过于笼统,教材的相关内容很不成体系,一线教师往往是各行其是、各自理解、盲目摸索。为此,应从以下几方面做出新的努力,开展相应的课程建设工作。

1.开发思辨写作的教学目标和内容体系

第一,要根据课程目标,确定学生在学习应达到的思辨写作技能和能力水平。由于目前的语文课程标准还比较笼统模糊,课程内容是粗线条的、原则性的,还不那么准确、系统、严密,这给思辨写作教学内容的确定带来很多困难。从课程标准研制层面,要根据学生的年龄特点、认知水平和兴趣需求,制定科学合理系统详细的思辨写作课程标准。课程标准应明确教学目标、内容、方法和评价等方面的要求,为教师提供教学依据。目前,需要我们一线教师和专家对于课程标准进行二度研发,进一步细化思辨写作应有的内容。

第二,要结合教学实际,开发具有针对性的思辨写作教材。其主要内容包括主题选择与确定、观点陈述与凝练、事实证据与论证、逻辑推理与分析、结构布局与段落组织、语言表达与修辞运用等环节。当然,我们可以基于现有教材内容,了解其中的主题、观点、论证方法等,借此设计思辨读写任务。例如,教师可以要求学生在阅读文章后,针对作者的观点提出自己的看法,并给出相应的论据支持。

第三,要设计科学合理的评价标准,这些标准应该包括思维深度、逻辑严密性、论证充分性、语言表达等方面。通过上述“教-学-评”的一体化内容开发,使得一线教师对于思辨写作“教什么”有一个基本抓手。

2.基于读写结合,培养思辨写作能力

从思辨写作的实施状况来看,鉴于现在中学教育的实际情况,单独写作教学,尤其是单独思辨写作教学的时间非常有限,为了持续提高学生的思辨写作能力,必须同阅读教学有机结合起来进行。

在日常阅读教学中,我们不妨通过阅读后写作跟进,通过分类思维、因果思维、逆向思维、对比思维、层进思维等找到思辨读写的共性知识,如结构清晰,喜欢运用一些逻辑连接词,诸如“首先”“其次”“最后”等,使文章层次分明;通过准确表达概念,辨析观点与材料、推断之间的联系,把握作者的观点和态度,理解作者阐述观点的方法和逻辑,学习作者评说问题的立场、观点、方法,在理解中质疑、在比较中阐述、在批判中论证等[4];通过提供多样化的阅读材料、提出开放性的问题、设计辩论和讨论活动、评估信息的可靠性和有效性等方式,鼓励学生对材料中的观点进行质疑和思考,以帮助养成批判性思维的习惯,为写作奠定基础。与此同时,可引导学生对主题进行多角度、多层面探讨,帮助学生改进写作技巧和思辨能力,写出更有深度和广度的文章。

四、思辨写作能力培养的快捷途径

我们可以借助一些思维模型,通过凝练思辨范式以减轻学生的思维负担,更好地厘清写作思路。

1.问题-解决模型

借助问题-解决模型时,我们首先明确问题的本质和重要性,然后提出解决方案,并详细说明该方案的优势和可行性。通过定义问题、搜集信息、提出假设、分析、预测、验证、解决、评估、修正和改进。典型表现为“是什么”“为什么”“怎么办”。通过遵循以上步骤,该模型可以帮助我们更系统地分析和解决问题,提高问题解决的效率和准确性。在实际应用中,问题-解决模型可用于多个领域,包括工程、管理、经济、科学等。

2.比较-对比模型

比较-对比模型将两个或多个主题进行比较和对比,以展示它们的相似点和差异点。比较是一种分析方法,主要用于研究和比较相似事物间的差异,识别变量之间的因果关系,找出哪种做法更有效。对比强调的是测试变量之间的因果关系。通过比较和对比,作者可以更好地展示自己的观点和论证,《拿来主义》表现的就是这种典型思维模型。

3.命题-证据-解释模型

命题-证据-解释模型将论点、证据和解释结合起来,以构建有力的论证。首先明确自己的论点,然后提供相关的证据来支持论点,并解释证据与论点之间的联系和意义。典型表现为通过大前提、小前提、结论等三段式推理来,这是一种典型的演绎推理,人们进行数学证明、办案、科学研究时,一般都采用这种方式求取正确结论。例如,在讲解《孔雀东南飞》刘兰芝和焦仲卿的爱情悲剧缘由,教师可以让学生自主搜集相关资料,分析各种解析的逻辑和矛盾之处,让学生在理性、客观、深入的分析之中得到属于自己的结论。