“学习任务”背后的期待与实施的优化策略

作者: 丁世民

摘 要 学习任务型课堂期待学生成为学习任务的真正的责任主体,教师要退还课堂时空,让学生成为重构教与学关系的主动者,实现由“教本位”到“学本位”的真正转变;期待学习任务让学习的过程变成真正事件,用“做事”的理念引导学习,综合、多维训练学生应对未来生活所需要的语文能力。为了提升学习任务型课堂教学效果,在教学实施过程中需要三个优化策略:优化统整逻辑,任务元素要聚焦;优化情境创置,目标行动要呼应;优化语文活动,语言实践要充分。

关键词 学习任务 学习事件 统整逻辑 情境 活动

2023年第四届广东省中小学青年教师教学能力大赛初中语文学科决赛的现场课堂教学与以往比赛不同,此次课堂教学均要求参赛教师围绕“学习任务”开展专题式阅读教学,主办方提供八个学习任务供教师随机抽取,要求教师以学习任务为课堂内容设计教学过程,开展学习活动,八个学习任务分别如下。

学习任务①:七上第一二单元课文中有不少运用比喻的句子。请整理课文中的比喻句,从联想和想象的角度品析语言之妙,并尝试写好比喻句。

学习任务②:七上第一二单元课文中有不少运用比拟的句子。请整理课文中的比拟句,从联想和想象的角度品析语言之妙,并尝试写好比拟句。

学习任务③:总结七上第一二单元所学把握重音、停连和文章情感基调的方法,在《从百草园到三味书屋》中选择一两个完整段落,进行朗读设计,并分享朗读。

学习任务④:总结七上第一二单元所学把握重音、停连和文章情感基调的方法,在《再塑生命的人》中选择一两个完整段落,进行朗读设计,并分享朗读。

学习任务⑤:总结第三单元一气呵成默读,把握基本内容,了解文章大意的方法,阅读《猫》和《动物笑谈》,把握基本内容。

学习任务⑥:本单元(九上第二单元)课文,无论是辨析敬业与乐业的关系,阐述什么是真正的教养,论述精神空间的构建,还是站在公平正义的立场理性看待所谓的“丰功伟绩”,都从不同角度体现了独立思考的意义和价值。这对你有什么启发?选取一个社会热点,广泛阅读相关报道,借鉴本单元课文学习中获得的启示展开独立思考,提出自己的看法,与同学交流分享。

学习任务⑦:为了阐释和论证观点,作者往往会在文章中运用名言、事例、常识等各种材料。阅读本单元(九上第二单元)课文,分类别列出各篇文章具体运用的材料,分析它们与观点的关系,总结材料在议论性文章中的作用,探讨议论如何做到言之有据。

学习任务⑧:本单元(九上第三单元)的古诗文都抒写了作者的忧乐情怀:范仲淹“先忧后乐”,欧阳修“与民同乐”,刘禹锡虽遭贬谪犹不改其乐观……古人的忧乐观引发你怎样的思考?这种忧乐观体现了怎样的文化传统?同学们之间讨论交流。

八个学习任务各具匠心,充分体现了《义务教育语文课程标准(2022年版)》的精神理念。任务①至任务⑤,以及任务⑧属于文学阅读与创意表达任务群,意在引导学生调动联想和想象等思维能力,感受语言形象,增强审美体验,实现审美创造;要求学生迁移朗读和默读等阅读方法,锻炼感知文本、概括文本的能力;促动学生在各类语言材料和现象的梳理和探究中,形成自我认知,增强学生对传统文化的认同和自信。任务①与任务②又属于语言文字积累与梳理任务群,提示学生整理比喻、比拟等修辞手法,学会运用和进行创作。任务⑥与任务⑦属于思辨性阅读与表达任务群,旨在开拓学生社会生活的视野,运用分析、对比、归纳、质疑、推断等理性思维方式,提出观点,阐述观点,交流观点,养成悟真求实、笃善求美的人生态度与价值观。八个学习任务构成综合型任务群,以核心素养为导向,将文化自信、语言运用、思维能力和审美创造的内涵要求具象化、过程化、可视化。除此之外,还可以窥见命题者的期待,如以下几点。

第一,期待学生成为学习任务的真正的责任主体。任务是什么?郑桂华教授强调“任务是行为主体自己职责范围内的事务,不是为他人所迫”[1]。借鉴任务在社会文化话语方面的属性意义,学习任务要求学生在学习中发挥主观能动性,担负学习责任。再看上述的八个学习任务,均以“学生”为主语组织书面表达,学生去梳理探究,学生去思考辨析,学生去表达交流,学生不但要成为设计任务时的“主语”,而且要成为任务实施时的“主体”,学习主体的第一特性是能够承担起学习的责任,为自己的学习态度和行动负责,有自觉而清晰的元认知路径,明确“我为什么学—我学什么—我怎么学—我学得怎么样”,既要投入智慧,还要倾注情感。为了让学生成为学习任务的真正的责任主体,教师必须重新定位“教”的身份,退还课堂时空,让学生成为重构教与学关系的主动者,实现由“教本位”到“学本位”的真正转变。

第二,期待学习任务让学习的过程变成真正事件。学习任务本身就是学习事件,其除了第一元素“学生”外,还包括学习的目的和内容、过程和资源、要求和方法、效果和评价等。八个学习任务体现了构成学习事件的全部元素。例如,任务⑥学习的目的和效果是“形成独立思考,学会表达与交流”;学习的资源有“九上第二单元课文和热点报道”等;学习的过程是“温故旧学获得启示,阅读报道提出观点”;学习的方法是“梳理、探究、辨析和讨论”。学习任务所表达的行为逻辑也是清晰的,如任务③告知学生先“总结七上第一二单元所学把握重音、停连和文章情感基调的方法”,接着“选择一两个完整段落,进行朗读设计”,再“分享朗读”,最终完成朗读的体验和训练。传统的问题驱动式的语文教学往往着重培养学生“做题”的能力,而非“做事”的能力,而学生适应未来生活的本领和能力就是做事的本领和能力。倡导任务驱动的阅读教学有着深刻的课程育人价值和意义,用“做事”的理念引导学生学习,用语言文字来学会做事,本身就是在综合、多维训练学生应对未来生活挑战所需要的听、说、读、写、思等语文能力。此外,基于学习任务的课堂教学师生角色仍然要实现转变,学生要在做事过程中,强化体验,学习知识,锻炼能力,熏陶情感,形成素养,成为语言实践的责任者,教师要成为学生做事的助力者、支持者,帮助学习事件得到圆满完成。

第三,期待学生的所学、所知、所能,在学习情境的迁移中发挥真正的作用等,而最终期待是教师能以“学习任务”为支点开展课堂教学实践,从微观视角将宏观“课标”理念落地生根。播种新理念、耕耘新做法的过程是艰难的。为了提升学习任务型课堂教学效果,实施过程中需要三个优化策略。

一、优化统整逻辑,任务元素要聚焦

《义务教育语文课程标准(2022年版)》多次强调学习任务在语文课程实施中发挥统整功能,以学习任务为载体,“依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,安排连贯的语文实践活动”[2],凝聚课堂教学各要素生成一个统一有机体,以产生最大的教学效益。利用学习任务统整课堂教学需要清晰缜密的逻辑脉络,串联有序的课堂内容、环节和活动,构成学习事件。如果逻辑不充足,教学重难点就不清晰,学习任务就有可能落空,学习事件就有可能碎片化、不成整体。

例如,围绕学习任务⑤开展教学的这节课,需要优化课堂的统整逻辑。

课始出示情境任务,号召学生在世界动物保护日那天,参加学校的“我和小动物的故事”征集活动,思考如何写好故事,做到中心突出。

课中可分为四个板块。第一板块:“回顾旧知,明晰方法”,展示把握文章基本内容的方法导图。第二板块:“默读全文,整体感知”,默读《猫》,提示学生抓住题目及文本开头结尾句思考“为什么‘我’家永不养猫”;填写三只猫的基本情况表;最后进行品读,探究文章的思想情感。第三板块:“迁移方法,自主学习”,默读《动物笑谈》,梳理“我”和动物的趣事,总结主题。第四板块“归纳写作方法,完成写作支架”,展示“归纳突出中心的写法”表格之后再出示课前情境任务,要求学生完成写作支架表。

再解读任务⑤,发现有三个动作指令,一是“总结”,总结默读、概读等方法;二是“阅读”,读两篇文章;三是“运用”,用所学方法把握两篇文章的基本内容。任务⑤要素的聚焦点很明确,就是“概读”,即大体把握文章的人、事、物,形成整体感知与判断,重点不在于细节探究或主题的深入挖掘。同时,本节课学习的重心是“写”,设定目标是“中心突出,写好故事”,偏离了任务⑤的动作指令,虽然板块一至板块三的活动看似是在引导学生用所学方法进行整体阅读,但其实质意图在于归结中心思想,背离了任务⑤的内在规定。如果不考虑任务⑤的命题要求,只看本节课围绕“写”的任务开展的学习活动,其统整逻辑也有待完善,板块一至板块三的“读”并没有为板块四的“写”做足工作,能在读中把握文章中心思想不等于能在写中明确文章的中心和材料,“读”与“写”的逻辑转换没有过渡和进阶的表现,没有形成互促共进的关系。

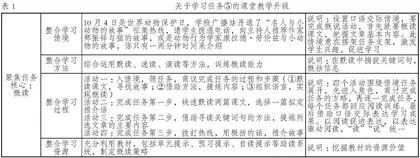

优化统整逻辑,关键在于将任务元素聚焦为一点,这一点就是学习任务的内核,也就是任务中的关键动作、关键步骤、关键成果等,围绕内核开展学习活动,学习过程就有了核心,逻辑就有了指向和动力,就有了演进的课堂脉络,课堂就变成动态的学习事件。聚焦“概读”,凸显学生学习责任者、行动者的身份,将学习任务⑤的课堂教学做如下升级(见表1)。

二、优化情境创置,目标行动要呼应

创设有价值的学习情境是语文课程的实施要求。情境为学习任务提供时空背景、事件环境、言语场景、方法线索等。情境具有真实性,主要选取学生语文生活中经历过的或者将要面对的真实问题的境况;情境具有兼容性,情境把学习任务的组织要素融合在一个相对完整的话语结构中,目标、内容、方法、行为,联动统一;情境具有驱使性和暗示性,驱动学习者关注过程,围绕任务看清情境中的问题,分析问题,思考解决问题的策略,而非直接通过写答案回答问题;情境具有戏剧性,尤其是一些想象类的情境,能起到激发学生兴趣的作用,虽然不必是真实、客观存在的情境,但其背后的逻辑一定要合情合理,即创设情境的目的是“为了真实”,必须包含其真实的特征[3]。情境固然有用,但需要与任务融合。只有情境与任务相融合,学习事件才能完整而有意义。创设不周,创置不足,就会导致情境与任务“貌合神离”。

围绕学习任务④教学的课堂设计了“征集令”情境:中国教育报举行“为你而读”教师节朗读特别活动,要求从课本中选取一篇能向老师表达爱的文章来朗读,现诚邀你参与,让我们一起用声音向老师表达爱与感谢。引入情境任务后,抓住标题读《再塑生命的人》,探究主旨,借助朗读量表,设计朗读,说明理由,最后布置作业,录制朗读音(视)频投稿至中国教育报。运用逆向假设的逻辑方法检验课例中情境的有效性:删去该课设置的情境,课堂的朗读训练活动是否可以独立存在?任务④是否可以独立完成?答案是肯定的。造成无效的原因是没有准确定位情境的作用。很多课例没有把情境当作构成任务的重要部分来对待,没有和学生一起分析解构,而仅仅当作导入新学的激发学生兴趣的手段,开课之后开展看似关联实则没有实质性呼应的教学活动,结课之后,所谓的情境又被拉出来,置于PPT上,草草收场,情境中的任务成果不但没有展示,甚至根本没有形成。“我和小动物的故事”情境的教学也是如此。如何弥补情境创置的不足?教师要端正对于情境与任务关系的认识,在教学实操方面,情境和任务要贯穿整个教学过程,课堂的目标、内容、行为要与情境任务紧密、深刻地呼应,形成一个连续体。前文学习任务⑤的升级方案已经体现了情境与任务的呼应关系,为进一步加强理解,可再优化学习任务④教学。

第一步,修改情境,明确任务指令。《中国教育报》举行“为你而读”教师节朗读特别活动,请用充满感情的声音表达对老师的敬爱与感谢,可从《再塑生命的人》中选择一两段文字,录制一段朗读的微视频,时间不超过2分钟。

说明:原情境任务不明晰,不具体,经过修改,明确了任务目的和预期成果,明确了完成任务的条件和标准等,学习开展方可有的放矢。

第二步,解析情境,设计任务对策。①明确情境主题“用声音赞美老师”;②明确情境任务“录制一段微视频”;③明确情境中的方法和态度“用朗读表达对老师的敬爱与感谢”;④明确情境任务的资源和技术“微视频”;⑤形成方案“先明确录制微视频的要点—再阅读选取课文的语段—运用朗读技巧加工朗读内容(重音、停连、感情基调)—朗读排演录制视频—视频存档完成征集活动”。