在星辉斑斓里放歌

作者: 李然

摘 要 在教育信息化2.0时代,设立班级语文微信公众号为高中语文教学赋能是时代背景、阅读生态、课标理念、学生学情共同推动的应需之举。立足高中语文教学,以个体成长为经、核心素养为纬、中华优秀传统文化为底色,在公众号中形成“实践—写作—阅读”的三维共生层次序列,显露隐形成长点,挖掘创作兴趣点,聚焦阅读联结点,可以有效激发学生兴趣,提升核心素养,实现多元评价,推动高中语文教学发展。

关键词 微信公众号 高中语文教学 核心素养 多元评价 学生主体

由中华人民共和国教育部研究制定的《教育信息化2.0行动计划》于2018年4月13日正式印发。《教育信息化2.0行动计划》要求坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念,以信息化引领构建以学习者为中心的全新教育生态[1]。可见,应信息技术的发展探索其与教育教学融合的方式已成为趋势所在。

据中国新闻出版研究院2023年发布的《第二十次全国国民阅读调查报告》,数字化阅读方式的接触率为80.1%,成年国民数字化阅读倾向进一步增强,数字化的新阅读形态已成为主流[2]。据《QuestMobile 2023中国互联网核心趋势年度报告》,以2023年9月的全景生态流量数据库为参照时,微信月活跃用户已达10.45亿[3]。使用微信公众号以重视学生线下学习成果,使得为同学们“提供平台,以反馈线下学习,并进一步提升线下学习的效果和激发继续学习的热情”这一期待成为可能。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称新课标)“基本理念”部分指出:“帮助学生认识自己语文学习的已有基础、发展需求和方向,激发学习兴趣和潜能,在跨文化、跨媒介的语文实践中开阔视野,在更宽广的选择空间发展各自的语文特长和个性。”“把握信息时代新特点,积极利用新技术、新手段,建设开放、多样、有序的语文课程体系,使学生语文素养的发展与提升能适应社会进步新形势的需要。”因此,在教育信息化2.0背景下,设立高中语文微信公众号,借助可控的媒介平台响应课标要求,利用微信推送的多样性为学生“创设运用语言文字的真实情境”,丰富语文学习的手段,帮助学生有效投入语文实践,从而将学生对微信的兴趣化为对语文学习的兴趣。与此同时,可以将其作为“跨媒介学习共同体”的代表性平台,“创设线上线下一体化的‘混合式’学习生态”,以探索语文教育方式的适应性变革。

基于时代背景、阅读生态、课标理念、学生学情的实际样貌,笔者自2018年起开展了以设立班级语文微信公众号为高中语文教学赋能的实践研究。该公众号围绕高中语文教学设立栏目,以个体成长为经、核心素养为纬、中华优秀传统文化为底色,形成了“实践—写作—阅读”的三维共生层次序列。本文拟以班级语文公众号的成果为例,探索以微信公众号赋能高中语文教学的实践要点。

一、“时光剪影”·显露隐形成长点

新课标在“基本理念”部分指出:“坚持加强语文课程内容与学生成长的联系,引导学生积极参与实践活动,学习认识自然、认识社会、认识自我、规划人生,在促进学生全面而有个性的发展方面发挥应有的功能。”全面而有个性的发展无法以单一的分数来衡量,因此,显露个体隐形成长点、关注学生综合发展成为栏目开设的关键。

“时光剪影”栏目分设校本课程“青春大语文”系列与年终总结“年度关键词”系列两大板块。该栏目充分利用微信平台的排版优势,图文影音兼备,力图呈现学生在综合性、实践性课程活动中的学习成果与成长轨迹,实现从校园到人生的扩展式记录。

1.校园大事记:校本课程“青春大语文”

“青春大语文”课程是南京第一中学语文组在顺应新课标精神与研究部编版课程的基础上研发的校本课程。该课程由“青春诗会、青春歌会、青春剧场、青春古韵、青春讲坛、青春论坛、青春文集”等实践性课程组成,配合实际学情,贯穿于高中三年的语文教学中,成为学生高中阶段难忘的校园大事。以下以“青春诗会”课程为例,分析班级微信公众号的实践要领。

(1)活动前:依托课标要求,前置内容研讨

“青春诗会”与部编版高中语文必修上册第一单元紧密联系。该单元人文主题为“青春激扬”,属于“文学阅读与写作”学习任务群。清代文学家曾国藩曾以“非高声朗读则不能得其雄伟之概,非密咏恬吟则不能探其深远之韵”强调诵读的重要性。以读明情,依诵得韵,“青春诗会”重视诗歌朗诵,鼓励诗歌原创,依此设置学生主持、经典诗歌朗诵、原创诗歌朗诵等环节。展演之前,邀请专业老师就朗诵能力进行前置专项指导,并由任课教师对原创诗歌前置升格指导,以吻合该任务群的单元写作重点“尝试诗歌写作,增强语言表现力”。

(2)取材时:明确责任分工,促进主动发现

在推送取材前,需根据学生的兴趣、特长、个性与活动任务进行分工。写作点评小组成员负责当期介绍语撰写,摄影社同学负责活动图片及演出视频拍摄,演出人员与后台工作人员负责呈现心得体会,观众则从另一个角度对活动做点评回顾。

在“青春诗会”专项活动中,任教班级学生选择朗诵长诗《青春中国》。朗诵小组成员需从繁忙的学习生活中抽出时间进行合作排练,以保证个人朗诵与团队朗诵的契合。演出前夕,团队成员足部意外受伤,无法站立,但他不愿缺席最终的演出。在知晓他强烈的参演意愿以后,朗诵小组成员全力支持,并借来轮椅创建朗诵情境;摄影社同学主动跟踪拍摄排练花絮与演出现场;写作点评小组成员认真观察,捕捉细节,为每一位演职人员撰写单人活动记录。学生们团结协作、主动发现,在每一次切实行动中闪烁着青春风采与人格光芒。

(3)推送后:聚焦综合能力,建立评价档案

新课标在“评价建议”中表明:“通过这些材料了解学生在任务群学习中表现出的个性品质和精神态度,建立完整的学习档案,全面记录学生核心素养的发展轨迹。”“青春诗会”最终的专题推送图文并茂、影音兼备,受到班级同学与家长的一致好评。在节目结尾处,伴随着对“青春中国”的反复咏叹,在同伴协助下,足部受伤的同学忍痛从轮椅上缓缓站起,如同百年前朝阳般奋然抗争的青年们精神的具象化传承,获得来自现场师生的热烈掌声,以上画面已以视频形式存留于班级语文公众号。

同学们在心得中写道:“‘青春诗会’带给我们的不仅是诗词的碰撞,还有心灵上对中国文学的认同。”“身残志坚,这或许才是真正的青春中国吧!青春,如喷薄而出、升腾而起的朝阳,‘辉’撒人间!”“很享受和同学们合作的过程。”通过本类微信推送,学生、家长、教师都能及时查看这份“学习档案”中呈现出的审美能力、坚毅品格、合作精神等方面的综合品质,见证学生在校本课程体验性表演活动中的隐形成长。

2.人生大事记:年终总结“年度关键词”

“青春大语文”校本课程记录的是学生的校园大事,而“年度关键词”班级分享呈现的则是个体的人生大事。辞旧迎新之时,以“年度关键词”的形式回顾过往一年,强化学生的时间洞察力,能够让学生将视野从教室、校园拓展至家庭、社会、时代,继而回归个人、观照内心,完成基于个体生命经验的个性化思考。以下以2022年的“年度关键词”专题推送为例,分享具体实践方式。

(1)活动缘起:明确人生坐标,强化时间感知

黄希庭认为“时间洞察力就是指个体对于时间的认知、体验和行动(或行动倾向)的一种人格特质。”“时间洞察力既是个体的一种能力特质也是一种动力特质。”2022年末正值疫情防控时期,面对这次“大考”,居家在线学习成为常态。在与线下教学截然不同的学习环境中,学生的时间洞察力普遍受到影响。时间洞察力的弱化导致学生个人生活质量的下降,表现在学生对未来理想的追求层面,具体而言,便是他们对未来的迷茫与不确定。因此,“年度关键词”班级线上分享活动应运而生,它以“年”为宏观的时间单位,推动学生将之细化至月、日甚至分、秒,从而强化学生对时间的具体感知,进而明确高中阶段的人生坐标。

(2)支架建构:回溯年度大事,提炼关键词汇

在单纯的时间维度上,2022年线性向前、持续流动,它的面貌并不会因人而异。但在融入个体认知、体验和行动之后,每个人的2022年都会被标记上数个年度大事,其中存在交叉,却不会完全重叠,这就是个体独特性所在。同学们需如中国青年报出品的年终总结一般“跨越时间的河流”,回溯年度大事,提炼出自己的年度关键词,并以此为核心寻觅意象、叙述事件、形成文脉。

(3)成果分享:选录年终总结,线上配乐推送

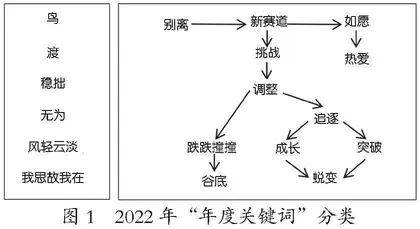

经由全班同学投稿、选题同学筛选,最终面向全班分享的年度关键词分类呈现如图1所示。在个性化体验之外,出现了以“中考”“高中”为代表的典型性交叉重叠。伴随着舒缓的轻音乐,以“渡”为关键词的同学将心路历程徐徐道来:中考“争渡”升学,暑期“远渡”高原,高一身处“渡口”,年终“飞渡”从容。以“谷底”为关键词的同学,写出了从跌落谷底到以谷底为星空看台的心志蜕变。同学们经由本次线上分享与微信推送,在成长轨迹的梳理与自省中体现核心素养,在复盘中逐渐养成现代社会所需要的思想品质、精神面貌和行为方式。

二、“我手我心”·挖掘创作兴趣点

新课标在“学习要求”部分对学生写作提出如下要求:“自主写作,自由表达,以负责任的态度陈述自己的看法,表达真情实感,培育科学理性精神。”单一的作文考题无法独立为学生创建满足以上要求的创作空间,仅靠作文测试也难以达到“课外练笔不少于2万字”的字数要求。因此,在班级语文微信公众号中设立“我手我心”专栏,展示学生的多元创作,可以让学生在“学会用现代信息技术辅助交流”的同时,“乐于相互展示和评价写作成果”,从根源处点燃创作兴趣的火焰。

1.创作分栏:分类全面,灵感凝萃

“我手我心”栏目下设四种分栏:教材回响、经典共读、创意写作、作文升格。“教材回响”栏目以课内所学篇目为生发点,可以通过小说续写训练情节构思、通过信件回复呈现当代思考、通过理性思辨形成对话场域等方式,深化课内所学。“经典共读”栏目聚焦整本书阅读,留存共读研讨之后完成的读书札记等文章作为整本书阅读成果。“创意写作”立足各类作文竞赛的创新性试题或教师原创的写作情境任务,激发学生想象,训练多文体写作能力。“作文升格”紧扣高中考场作文,呈现针对性点拨后原稿与改稿的区别,使学生的进步得到具象化呈现。栏目分类全面,满足了新课标对学生写作能力的要求,适应不同学生的个性化发展,可以有效激发学生的写作兴趣。

2.创作评价:师生共赏,主体多元

新课标倡导“评价主体的多元化”与“选用合适的评价方式”。因此在创作成果展示与教师点评之外,还应融入创作者自评、推荐人点评、写作小组点评等板块,在满足专业性的基础上,尊重学生的主体地位,让学生在审美感知、评价欣赏的过程中得以进步。

以“教材回响”栏目为例,在学完高中必修下册“抱负与使命”单元的《与妻书》后,学生们需要自选身份,写一封给林觉民的信。当期选送的信件均配以推荐人评语、创作者心语。以老父亲身份回信的同学,需充分阅读拓展素材中的《烈士林觉民事略》,应语言古朴,语句平实。推荐人评语写道:“作者还很好地运用了助读资料,使这封信看起来更真实,老父亲的形象也愈加丰满。”以高一学生身份回信的同学,聚焦“一方白巾”,理解烈士推己及人的责任与担当,抒发继往开来的志向。创作者心语中写:“一方白巾,虽小,其志至诚。祖国这壮丽山河,正是由这一方方白巾相连而成。”在《与妻书》歌曲的伴随下,各有侧重的学生点评与情感深挚的学生创作相映生辉,实现了教师指导之外的互相学习、共同成长。

3.创作留痕:图文并存,轨迹呈现

《文学文本解读学》一书认为:“创作过程很少在作品中显现,这时文献资源就显得十分必要。”将之与高中生语文写作对应,即学生成果很少显现创作过程,而在与过往创作及修改痕迹进行比对时,才能够发现学生的反复摸索和着意突围。例如,在解读《大卫·科波菲尔》一书的人物形象时,同学们大多认为福斯特《小说面面观》中的“扁平人物”与“圆形人物”在本书中均有表现,但有一位同学认为书中每一个人物均为“圆形人物”,因此写出了《圆形的群像——〈大卫·科波菲尔〉》一文,体现了他运用文学理论进行文本鉴赏的努力。又如,在完成对高中必修上册“自然情怀”单元《登泰山记》一文的教学之后,请同学们感知姚鼐的精神空间,为泰山日观亭撰写对联。笔者要求学生在保留作业中的修改痕迹,便于了解课堂所学知识对创作实践的影响以及学生定稿前后的创作心理变化。借由班级语文微信公众号图文并茂地为学生的创作留痕,能够帮助我们从共时性与历时性两个维度了解学生个体情况,实现对学生个体价值的凸显与认同。