搭建思维支架 提高思辨写作能力

作者: 黄艳明

摘 要 在新课改的背景下,面对纷繁多“元”的作文类型,面对一直处在变化、进化中的命题形势,扎实开展深化理性思考的写作思维训练,是我们应变的“王道”。二元思辨思维可作为学生作文的起点思维与基础思维,在此基础上,我们以质疑为内核,以追问为手段,搭建起“黄金三问法”“多维归因法”“一分为三论”等思维支架,帮助学生建构出优质的思维链。

关键词 理性思考 思维支架 思辨写作 思维链

随着新课程改革的全面开展,与之相向而行的新高考也逐渐在全国各省市落地。而其中,高考作文题命制的类型也随着改革的深入,一直处于持续的变革之中。而一线的老师一直尝试着从这种变革中寻找高考作文题命制的底层逻辑和命题规律,从中获得制变之法。

一、明高考之变:我们面对怎样的写作挑战

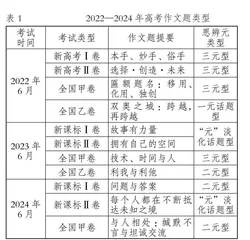

2022年新高考Ⅰ、Ⅱ卷的作文分别围绕围棋的三个术语“本手、妙手、俗手”和团委征文主题“选择·创造·未来”进行了设题,此举被认为是创设了一种崭新的三元型作文命题的思路与方向。于是,“思辨元”的概念一时风靡。而当“思辨元”的概念一旦确立,则天下的作文题,似乎都能以“元”视之、界之、析之。一线老师亦习惯在写作的指导与训练中以“元”来区分不同类型的作文题。我们且看近年高考作文题(见表1)。

而或许是为了给日益升温的“思辨元”类型作文研究降温,2023年新课标Ⅰ卷作文题(论题“故事有力量”)、2023年新课标Ⅱ卷(论题“拥有自己的空间”)、2024年新课标Ⅱ卷(论题“每个人都在不断抵达未知之境”)等作文题,则出现了有意消解“元”概念的作文题型。

所谓的“思辨元”,在不同的题目类型中,或表现为概念,或表现为话题,或表现为某种文化现象。但是,不论是几“元”或淡化“元”的作文题,究其本质,都可视为概念、话题或现象的关系型写作,都有浓郁的思辨色彩。梳理近年来高考作文题的命制,我们发现,高考作文命题之“变”已是常态。而在新课改方兴未艾的背景下,高考命题的变化必将长久持续。所以,我们如果妄想从近年高考作文命题中找到其规律并以之为定式,那必然是危险的。

二、立制变之道:扎实开展指向思维品质提升的写作训练

面对纷繁多“元”、复杂多变的作文类型,面对一直处在变化、进化中的命题形势,摆在一线师生面前的课题是,我们将如何开展有效的作文指导与训练?“变”与“常”是中国古代哲学中的一组命题。智慧的先哲告诉我们要处“变”而不惊,“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬”;而让先哲们拥有处“变”不惊的底气与自信,则是他们总能看到复杂多“变”的背后必有不变的“恒常”在。故随机应变,立“常”制变,是我们应对的不二法门。那么,在写作指导与训练中,我们制“变”的“常”道是什么?

1.依据课标,开展指向思维品质发展与提升的训练

思维发展与提升是语文核心素养的一个方面,《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出,要发展并提升学生的思维品质,就要“通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升”。通过对近年高考作文题的梳理,我们不难发现,高考作文的命制,愈发注重对学生思维品质的考查。2022年新高考Ⅰ卷关于“本手、妙手、俗手”的论题,2023年全国甲卷关于“技术、时间与人”的论题,都是指向多元的复杂关系的思考。2023年全国乙卷“利我与利他”、2024年新课标Ⅰ卷“问题与答案”等论题,也都对思维品质提出了较高的要求。因此,扎扎实实开展以指向思维发展与提升的训练,才能让学生的作文立于不败之地。

2.立足教材,开展指向深化理性思考的训练

“思辨性阅读与表达”任务群是高中必修课程中的7个任务群之一,不论是学分占比,还是单元、篇章占比,是唯一一个可与“文学阅读与写作”任务群分庭抗礼的任务群,其重要性不言而喻。该任务群在写作表达上的任务是通过“发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑”,从而“提高理性思维水平”。而关于“理性思维水平”的培养,从必修到选择性必修,教材提出了更高的要求。如统编教材选择性必修中册第一单元明确提出“深化理性思考”的要求。它指出,“我们在论说和阐述观点时,应该在‘有理有据’的基础上更进一步向理性深化,逼近事物的本质”。本单元提供的深化理性思考的路径是“敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断”,并认为“如果把事物放在更广阔的背景中去观察、分析,往往就能突破思维定式,深化对问题的认识”。从必修的“提高理性思维水平”,到选必的“深化理性思考”,这是教材对学生理性思维水平提出的要求,也是我们训练学生理性思维的必由之路。

因此,与其疲于应付高考的命题之“变”,我们不如守“常”以制“变”:严格依照新课标关于提升思维品质的素养导向要求,依照新教材关于理性思维的提高与深化的要求,扎扎实实开展指向思维品质提升的训练,这才是我们开展写作指导与训练的制“变”的常道、制胜的“王道”。

三、寻破局之路:二元辩证是应对“思辨元”作文的起点思维

在理论层面上,写作的指导与训练,要致力于理性思考的提高与深化,要着眼于思维品质的提升与发展。而落实在实操层面,怎样有序列、有系统且富有实效地开展写作指导与训练,这才是重点与难点。面对纷繁多“元”、复杂多变的作文形势,我们当如何破局?

1.不为“多元”迷望眼:不论几“元”,均可以二元破之

在大量的写作实操训练中,我们发现,二元辩证法作为一种基础的、核心的思辨思维,几乎可以做到以一法破万法。本是二元型的作文自不消说,对于三元型的作文,我们只要分而化之,也能寻找并建立起它们两两相关的二元关系。而一元型的作文,正如一枚硬币有它的正、反两面一样,我们也要寻找一元论题的正、反两面,发掘其二元辩证的关系。我们且小试牛刀如下。

【一元型】以2024年新课标Ⅱ卷为例,论题:每个人都在不断抵达未知之境。

从“未知之境”我们可以思考这样的二元关系:“已知之地”与“未知之境”。

从“不断抵达”我们可以思考这样的二元关系:“不断抵达”与“中途放弃”。

【二元型】以2024年新课标Ⅰ卷为例,论题:互联网、人工智能背景下问题与答案的关系。

在互联网、人工智能背景下可思考以下二元关系:可就“问题与答案”本身的二元关系作辩证思考;可就“问题”本身去思考问题产生的“多”与“少”;可就“答案”本身思考答案之获得的“快”与“慢”、答案质量的“好”与“差”、答案的“对”与“错”。

【三元型】以2022年新高考Ⅰ卷为例,论题:本手、妙手、俗手。

三元关系,分而化之,寻找并建立起它们两两相关的关系,我们可以如是理清三者的关系:“本手为妙手筑基”“妙手乃本手之创造”“基于本手,追求妙手,应当避免出现俗手”。

【“元”淡化型】以2023年新课标Ⅰ卷为例,论题:故事有力量。

从“故事”的角度,其二元对象:好故事、坏故事。

从“力量”的角度,其二元对象:力量的“强”与“弱”。

面对“思辨元”类型的作文题,基于二元辩证建立概念间的联系,是我们临机制变的策略,也是我们能够拥有“立变于常”的底气的原因所在。将多种“元”类型归于二元关系的思考路径,如图1。

2.二元辩证思维对策模型的建构

根据“元”的组合关系,二元型的关系有两种常见的组合方式:一种是内容相互排斥、意义相互对立的关系,如2024年全国甲卷,在“与人相处”的话题下,思考“缄默不言”与“坦诚交流”的关系。一种是语义并不对立、内容相互对举的关系,如2024年新课标Ⅰ卷,互联网、人工智能背景下关于“问题与答案”关系的思辨;2023年全国乙卷聚焦于“利我与利他”关系的思辨。

对于二元关系型的作文题,我们基本的思维方法是矛盾分析法。矛盾的对立与统一,是辩证法的实质和核心。基于这种矛盾分析法,我们采取以下三种应对策略。

(1)内容相互排斥、意义相互对立的二元作文题,我们对于二元关系的处理方案是偏重式。对于文题中的二元,我们以A、B来标示。对立偏重式的基本立意是:非A即B或A>B(反之亦然)。

(2)语义并不对立、内容相互对举的二元作文题,我们对于二元关系的处理方案,固然可以偏重一方,但从思辨的深刻性角度,我们还可以采用兼融式。兼融式的基本立意是:寻找矛盾之“合”,即兼取A、B之长,共弃A、B之短。

(3)从矛盾双方的对立和统一以及在一定条件下的相互转化来梳理、观照双方的关系,即A之于B、B之于A各是什么关系,二者之合又构成什么样的关系。

就上述三种应对策略,我们建构的思维模型如图2。

3.二元思辨思维模型的应用

以2024年新课标Ⅰ卷作文题为例。材料内容大致为互联网、人工智能背景下关于“问题与答案”关系的思考。任务是基于这些材料写一篇文章,表达联想和思考。思考步骤如下。

(1)先辨二元题的思维类型

该题为二元型题目,属于分析性写作范畴。“问题”与“答案”,属于语义并不对立、内容相互对举的关系,在应对策略上,偏重型、兼融型、关系型均可运用。

(2)再依思维类型建构思维链

①对立偏重型

【立意一】与其快速得到答案,不如学会解决问题。

【论证A之功】论善于解决问题之功。

【批驳B之弊】论快速得到答案之弊。

②统一兼融型

【立意二】巧借技术速获答案,善凭己身解决问题。

【论A之长,亦正视A之短】一味借助互联网、人工智能快速获取答案自有其弊;但身处信息爆炸、问题迭出的时代,巧借技术获取答案,势在必行,其功亦大。

【论B之长,亦正视B之短】一味想凭一己之力去解决问题,身处信息爆炸、问题迭出的时代,势难躬行,自有其弊;但拥有解决问题的能力,必不可少,其功不小。

③关系型

【立意三】不排斥运用技术以获取答案,不放弃厚植能力以解决问题。

【论证A→B】身处百年未有之大变局中,拥有解决问题的能力,才是获取答案的必由之路。

【论证B→A】身处信息爆炸的时代,快速获取答案,拓展认知边界,为提出有价值的新问题、解决有挑战性的老问题提供坚实的基础。

四、立深化之径:搭设思维支架,走向思维深处

一篇分析性说理文章,仅凭单一的二元辩证思维,是不足以让思维得到进一步拓展、延伸与深化的,亦谈不上具有良好的思维品质。所以,我们必须在二元辩证这个基础思维之上,再继续引领学生将思维推进、深化。我们可以在二元思辨的基础上,以质疑为内核,以追问为手段,突破思维的壁障,引导学生的思维走向理性的深化。在多年的写作教学实践中,我们渐渐凝练出“黄金三问法”“多维归因法”“一分为三论”等深化理性思考的思维方法,具言如下。

1.批判与建构:妙用黄金三问法让思维走向深刻

黄金三问法脱胎自波普尔的证伪主义。所谓证伪,是英国哲学家波普尔关于科学方法、科学分界标准和科学发展模式的学说。譬如在某个农场,有人以实证的方式,细数10000只天鹅,发现它们都是白的,那他就得出了“所有的天鹅都是白的”这个结论。但是,当他发现第10001只天鹅是黑的,就能对前一个结论进行证伪,此谓证伪主义。

所以,当获得一个论题,我们要善于从对立面(二元立场)寻找被忽略的负面影响、被忽略的反例或证言、被忽略的反对理由,勇于否定自己的初步立论,最终使自己的立论臻于科学缜密。证伪的核心在于从对立面(二元立场)寻找被忽略的负面影响、被忽略的反例或证言、被忽略的反对理由,这种思维活动,我们姑且称之为“寻找黑天鹅”行动。为便于理解,绘制图示如图3。