项目化写作:语文写作教学模式的新探索

作者: 何丽红

摘 要 核心素养视域下,语文项目化写作功能从“知识本位”转向“需求本位”,写作成为发展思维、解决问题、展示成果的学习行动、工具或方式。项目化写作的教学目标要彰显学生主体的学习功能,实现从技能训练到素养培育的迁跃。教学活动中教与学主体的立场需要转换,需要从任务管理的视角切入项目化写作,教师的指导方式也要脱离“套路训练”,在学生任务现场“灵活助学”,并给予各类学习支架,帮助学生顺利完成任务。教学评价的理念也要从“单向模糊”转向“全程多元”,紧扣教学目标与教学活动,实现“教—学—评”一体化,从而准确全面地评估学生学习成果,保障学生项目学习质量。

关键词 项目化写作 写作教学 语文项目化学习

2019年国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,提出要“探索基于学科的课程综合化教学,开展研究型、项目化、合作式学习”。以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养,这也是《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》对语文教学的新要求[1]。这几年如火如荼开展的语文项目化学习,积极回应了课改的精神与理念,有许多有益的探索,同时也存在诸多盲区与困惑。尤其语文项目化学习中的写作教学与日常写作教学存在较大差异,成为实施中的“拦路虎”。文章试着结合九年级项目化学习“印象艾青”中的写作教学,从项目化写作教学目标的迁跃、教学活动中教与学主体的立场转换、教学评价理念与方式的更新三方面阐述新探索。

一、教学目标:从技能训练到素养培育的迁跃

1.核心素养视域下项目化写作教学目标的审视

近年国内外课程改革的核心素养诉求,引发了对写作课程内容与功能的再思考。写作课程内容从文章写作转向任务驱动型写作,课堂教学也产生了相应的模式变革,从指向文章作法的写作知识教学模式转向基于任务驱动型写作的素养培育模式,从“教写作”转向“通过写作教”,从知识本位转向需求本位[2]。尤其是语文项目化学习中的写作,更贴近为适应实际生活需要而表达与交流的本质。它不再是训练学生掌握文章写作或文体写作技巧的工具或方式,而是为了项目问题解决而采取的行动、活动或方法,以及项目学习成果展示的一种手段[3]。因而项目化写作的教学目标也要重新审视,需要从技能操练为主的模式切换到素养培育的模式,以彰显教学目标以文化人的育人导向[4]。因为教学目标在培育学生核心素养方面能够起到指引性、规定性作用。

2.项目化写作教学目标的素养化表述

语文项目化学习中的重要目标,往往是需要持久理解的指向素养的目标,这一类目标称之为表现性目标,需要对课程标准相关条目进行分解并做具体化处理,最后进行素养化表述。研制技术包含对课程目标的综合分析、分解细化及规范叙写,涉及课标、教材、练习、学情、资源分析。按程序一般可分三步:第一步,分析课程标准、初步确定学习内容;第二步,分析教材、调整学习目标;第三步,分析学情、再确定最终教学目标。需要注意的是,每条目标必须指向1~2个语文核心素养。笔者按此程序,最终确定“印象艾青”的项目化学习,学生不仅要学习诗歌朗诵与创作的相关知识与技能,提高对诗歌的鉴赏与创意表达能力,以及增强理想信念和文化认同,还要学会任务管理、合作沟通、系统思考、创新解决问题的素养。其中的写作的表现性目标表述如下。

(1)学生能模仿现代诗歌分行的表现形式,适当运用骈散句或长短句,营造不同的诗歌节奏,运用押韵、回环、叠词、排比、复沓等方法,增加诗歌的韵律感,并适当运用陌生化手法使诗歌语言精练新颖,提高语言运用能力。

(2)学生能借助想象和联想,选择有一定表现力的意象,以及选用合适的诗歌抒情方式,或直抒胸臆,或暗示象征,表达思想、抒发独特情感,发展形象思维和进行审美创造。

(3)学生通过多种分析法与活动探究,把握“印象艾青”原创诗歌的主基调与丰富内涵,增强弘扬优秀革命文化的使命感与热心参与当代文化生活的公益心。

二、教学活动:从“以教为主”到“以学为主”的立场转换

语文项目化写作立足需求充分彰显学生主体地位,解决了“为什么写”的动机问题,能让学生在真实问题解决的过程中学习写作的技能、方法和策略。这不仅需要教师改变直奔“语篇训练”的思维,还需要教师切实考虑教学活动中自己的角色与立场,从自己如何“教写作”的立场转到帮助“学生完成任务”的立场,从学生实际需求出发,出现在项目实施的各个需求环节,帮助学生主动地运用写作知识完成项目任务。

1.从“语篇训练”到“任务管理”的教学切入点转移

相较于日常的写作教学,语文项目化教学更需要了解学生写作面临的困难与需求,因为项目化学习中学生往往面对的是复杂劣构问题与高挑战任务,帮助学生理解情境、明晰条件、确定任务、管理流程,就成为教师实施项目化学习的重要任务与写作教学的切入点。

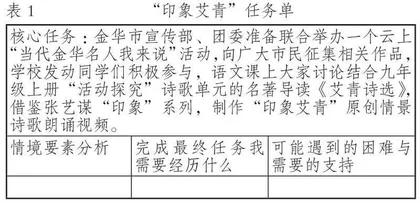

以“印象艾青”这个语文项目化学习中写作教学为例,首先是要让学生进行“单点要素分析、准确理解情境”,其次是进行“多点条件分析、明晰任务需求”,最后是“综合分析流程、接受任务挑战”。为此,笔者设计了一张“任务单”(见表1),采用多种分析法,进行情境要素、需求条件、困难挑战三方面的分析,在入项阶段帮助学生更好地理解与管理任务。

首先要帮助学生进行要素分析,准确地理解情境特点。在“印象艾青”这个语文项目化学习的入项活动中,笔者不是直接切入主题、选材、结构、语言等,去思考如何教学生“写诗歌”,而是借助上面的这张“任务单”,采用“头脑风暴法”组织学生讨论,帮助学生明确与情境相关要素并把握其特点。诗歌朗诵会是一个校园生活的常见情境,学生先在“任务单”的“情境要素”一栏,罗列活动目的、主题内容、创作人员与观众对象、演出地点与氛围等。再通过小组合作与全班讨论,把握住这次活动的主基调与情境氛围,以及可能的创作与表现形式,锚定方向少走弯路。

其次要帮助学生进行多点条件分析,明晰任务需求。在明确项目情境相关要素基础上进行多点联系分析,可以采用“5W2H”分析法,又称“七问”分析法,其中“5W”是What(要做什么)、Why(为什么)、Who(对象是谁,谁来做)、When(何时做)、Where(什么地点),“2H”是How (如何做)、How Much(做到什么程度)。教师引导学生借助此法,在主题内容、受众需求、情景氛围、创作形式等方面进一步综合分析。通过What与Why分析,学生明确了该项目主要成果,不是翻版朗诵而是原创致敬,这需要了解艾青的生平经历、各阶段诗歌代表作、创作风格手法等,学生除了要深入研读《艾青诗选》之外,还要进行相关网站资源搜索。通过Who、When与Where分析,学生还要进一步考虑如何借鉴张艺谋“印象”系列作品,基于校园舞台情景进行布景。通过How 与How Much分析,学生需把握住抗战时期艾青诗歌浓烈的爱国主义情感,利用音乐道具、投幕等营造慷慨激昂的氛围。

最后是帮助学生进一步综合分析流程,接受任务挑战。学生通过“任务单”讨论,明确最终任务是拍摄一个“自创情景诗歌朗诵视频”,需经历四个任务流程:方案设计、主题原创诗歌创作、朗诵表演脚本设计、朗诵视频拍摄。除拍摄挑战外,学生在写作上也会遇到困难,此项目需要用到三种类型的写作:策划书、诗歌文本、朗诵设计脚本。尤其是朗诵脚本的撰写学生比较陌生,需要教师详细指导。语文项目化学习中的写作往往是多任务的、综合性的,更需要教师帮助学生在情境任务与写作之间来回审视。对写作条件深思熟虑,是帮助学生完成任务必不可少的重要步骤,是语文项目化学习的“磨刀”。

2.从“套路训练”到“灵活助学”的指导方式转换

语文项目化学习中的写作,是为了项目问题解决而采取的行动、工具或方法,这决定了教师除从“任务管理”切入教学之外,还必须采取匹配的指导方式去达成项目目标。语文教师要从传统的写作“套路训练”中抽离,结合项目化学习关键要素,在问题驱动、活动探究、现场指导各方面采取更灵活有效的方式进行助学。首先是要进行“真实情境设计、引发驱动问题”,其次是加强“项目成果导向、强化活动探究”,最后是“充分关注生成、现场灵活助学”。

首先是项目设计之初,教师就要充分考虑项目化学习特点,设计好真实情境、用驱动性问题引发学生探究。特别是在语文的项目化学习中,因为语言建构与运用的性质,更需要以复杂、灵活多变的具体情境为载体,用真实问题驱动学生进行持续的探究与实践,打通知识学习与应用的“最后一公里”。我们来看一看“印象艾青”这个项目,是如何设定情境并用问题驱动学习的。

驱动问题:为了大力弘扬新时代精神,素有“小邹鲁”之称的金华市宣传部、团委准备举办一个“当代金华名人我来说”活动,向广大市民征集相关作品。如果你作为一个金华市民,将以怎样的方式让更多人更好地了解这个城市的文化底蕴、精神风采?

课程标准把语文实践活动情境分为个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境。本项目要求作为某个市民参与当地文化生活,了解弘扬当地文化,这是一个常见的真实的社会生活情境。驱动性问题需要通过有趣、生动的方式吸引学生并促使学生投入,作为市民参与征集活动学生并不陌生,“我来说”的提法也容易激发学生参与,有身份代入感。同时作为驱动性问题,需要有一定的开放度,学生可以多角度思考解决问题,这样才会激发学习动机与兴趣,培养解决问题的意识。

其次是要加强项目成果导向、强化学生活动探究。项目化学习一定要产生可见的公开成果,成果一般分成两类:强调“做和表现”的制作表现类成果与强调“说和写”解释说明类成果[5]。“印象艾青”主要是表现类成果——制作原创情景诗歌朗诵视频。但教师们容易忽视,从设置开放的驱动问题,到确定核心任务与成果方式之间,需要一个学生进行充分探究的环节。常见的可以采用“问题分解法”,比如“印象艾青”项目,可以把驱动问题分解成以下子问题进行探究:为什么需要大力弘扬新时代精神?艾青诗歌中体现了哪些精神气质,与新时代精神是吻合的?展现城市的文化底蕴、精神风采需要选取哪些金华当代的名人?宣传部、团委的活动策划人是如何思考这个问题的?采取怎样的方式完成这个展示,以便让更多人更好地了解这个城市的文化底蕴、精神风采?经过充分讨论探究,虽然最终确定了借鉴张艺谋“印象”系列,拍摄“原创情景诗歌朗诵”视频,进行线上云展示。但学生正是在这样的探究过程中,更好地理解了项目任务,更是在与真实情境持续互动中,不断地解决问题与创生意义,逐步形成“像专家一样思考”的习惯。

最后,教师要充分关注生成、现场灵活助学。语文项目化学习中的写作是一种任务驱动的写作,不像传统的写作教学,是站在教的立场按照固定流程进行的。教师既要重视预设,更要关注生成,预设体现在要精心设计情境与驱动问题,实施过程要不断引导学生进行持续的活动探究,更要秉持学生立场,站在任务“现场”,通过巡视、观察、展示、交流等方式,适时地、有针对性地进行写作指导,以不断发现问题并及时调整教学策略。例如,“印象艾青”这个项目需要用到三种类型的写作:策划书、诗歌文本、朗诵设计脚本。除了任务策划书是完全按照教师预设进行,在原创诗歌、朗诵设计脚本这两类文本的写作环节,教师均根据现场学习情况做了调整。当主创学生展示原创诗歌时,笔者发现有的小组对诗歌的句式、节奏、韵律把握不是很好,于是重新引导学生复习诗歌的句式韵律,之后进行修改提升。在拍摄朗诵视频环节,笔者先用一张“KWL表——知道什么?还想知道什么?怎样解决问题?”了解学生的需求和困难,发现学生对“朗诵表演脚本”比较陌生且有困难,于是把指导的重心放在设计表演脚本上,并进一步分解成诗歌朗诵脚本、舞台走位表演、道具处理三个分文本。

项目化学习就是这样,学生是边做边学甚至先做后学,教师需敏锐捕捉现场的问题与困难,及时作出调整补充以灵活助学。

3.从“样例支架”到“综合支架”的教学支架升级