交际语境下要善于“理性发声”

作者: 方婷仪

摘 要 近年来,高考作文命题越发关注和强调“真实情境中完成特定任务”,交际语境写作就成为热门选择。交际语境写作强调“读者导向、交流驱动、语境生成”,需要学生在具体语言情境下与不同对象进行有效的交流和沟通,契合“双新”背景下“语言建构与运用”的核心素养目标。为鼓励学生在交际语境下“理性发声”,完成更真实、更有意义的书面表达和交流,必修下册第八单元的《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》两篇课文,引导学生领悟作者在交际语境下的表达技巧及交流策略,并有效应用于高考写作当中。

关键词 交际语境写作 文本联读 写作策略

交际语境写作,就是考生在写作时选定具体或假拟的阅读对象,围绕一定的话题,确立表达目的和意图,并运用恰当的表达方式,展开合宜的言说内容,谋篇布局,进行书面表达和交流的活动[1]。这类文体不讲究文采辞藻、结构技巧、思维深度,而是让考生依据真实(具体)情境,明确读者、动机、立意,展开意义建构和意图表达,让写作服务于交际需要。因此,面对交际情境下的任务写作,尝试以《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》两篇课文为例,思考古人在交际语境下如何“理性发声”,为学生顺利展开交际语境写作提供有效的实操方法,在考教衔接的基础上助力学生高考写作。

一、历年高考中交际语境写作概况

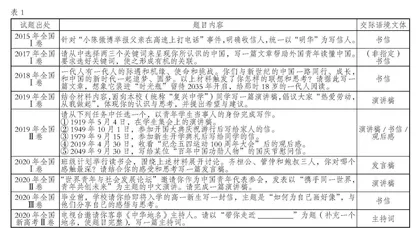

现将近几年高考中交际语境写作命题进行整理(见下页表1)。由表1可以看出,自2015年以“小陈微博举报父亲在高速上打电话”为具体情境写信的作文命题开始,2017年至2020年连续四年都出现交际语境写作命题,尤其是到2020年,该类文题数目达到了顶峰。此外,文体形式也较为丰富,书信和演讲稿可谓“平分秋色”,部分涉及观后感、发言稿、主持词等。

交际语境型作文命题在2017年至2020年高频出现并非偶然和巧合。2017年高中语文新课标颁布,关于高考命题方面要求“以具体的情境为载体,创设真实、富有意义的语文实践活动情境,设计典型任务”[2]。交际语境写作命题大多建立在社会生活情境之上,强调语言交际活动的对象、目的和表述方式,可以促使学生“在真实世界中写作”“在具体应用中表达”,抑制学生虚假写作或宿构、套作行为,培养真实多样的语言运用能力和交流技能。基于此,交际语境作文也逐渐成为当下高考作文命题的热门选择。

二、交际语境写作中的学生构思误区

有别于材料作文、话题作文,甚至是任务驱动型作文,交际语境作文重在“语境”下的“交流”。语境真实,学生会有兴趣、有思维、有动力言说,而不是虚假、空洞、浮夸言说。“交流”就意味着要在明确的读者意识和交流目的的基础上进行书面表达。由此看出,交际语境作文对考生的写作能力提出了更高要求,但考生也容易在行文时出现一些构思误区。

1.动机之误:身份模糊,指向偏颇

交际语境写作注重交流,书面语言的交流就意味着有作者和读者这两种身份,所以学生必须能够确立“读者意识”。郑桂华老师就曾明确提出读者意识就是“写作时心中有特定的阅读对象和明确的表达目的,以及有利于对象接受和目的达成的表达方式,也就是服务于交际需要”[3]。学生在面对书信、演讲稿这样的典型交际语境文体时,虽然会意识到写作时要面向真实或潜在的读者,但仍有不少学生容易陷入动机不明的误区之中,想要面面俱到,最后却身份认知模糊,指向偏颇。

以2015年全国Ⅰ卷作文为例。

因父亲总是在高速路上开车时接电话,家人屡劝不改,女大学生小陈迫于无奈,更出于生命安全的考虑,通过微博私信向警方举报了自己的父亲;警方查实后,依法对老陈进行了教育和处罚,并将这起举报发在官方微博上。此事赢得众多网友点赞,也引发一些质疑,经媒体报道后,激起了更大范围、更多角度的讨论。

对于以上事情,你怎么看?请给小陈、老陈或其他相关方写一封信,表明你的态度,阐述你的看法。要求综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,完成写作任务。明确收信人,统一以“明华”为写信人,不得泄密个人信息。

此高考作文是比较经典的交际语境类作文,学生可以任选小陈、小陈父亲、警察或者众多网友为收信人写一封信。从材料内容来看,需要学生围绕“小陈微博举报自己父亲”这一要点展开“情”“理”的二元思辨。从命题设置来看,本题在保证真实的社会生活情境的基础上,要求学生面对指定读者展开书面表达与交流,同时巧妙融合了对审辨能力的考查,颇具创造性。然而,学生面对此题时容易因身份认知模糊而陷入“道德困境”,将自己定性为围绕这一事件展开辩论的辩手身份,这便偏离了答题指向。这一社会事件所引发的矛盾和争议只是表象,学生能明确中学生的写信身份及交流对象,针对事件展开合情、合理、合法的论述,能为所选的收信人明辨事件、解答困惑、安抚情绪、提出建议,才是命题者完整的出题动机。

2.表达之误:素材匮乏,语言生硬

在传统的作文中,学生需要紧扣题目展开论述,而面对交际语境写作,学生则要注重语境的构建,并合理使用素材以增强适配性,这就需要学生具有丰富且灵活的素材储备。然而,学生长期处于学校环境中,对社会生活的关注程度不够深入,面对如发言稿、主持词、辩论稿等带有社会生活情境的文体,不仅感觉陌生,更容易“卡壳忘词”,很难将素材运用自如,继而产生“话到嘴边却说不出口”的无力感,最终只能生搬硬套素材,这其实就是生活素材匮乏的鲜明表现。此外,学生经过长期机械化的议论文写作训练,更倾向于较为正式严谨的说理性书面表达,而交际语境文体中不乏生动的、灵活的口头语言,这一点极容易被学生忽视,导致语言生硬笨拙。

以2020年全国Ⅰ卷作文为例。

春秋时期,齐国的公子纠与公子小白争夺君位,管仲和鲍叔分别辅佐他们。管仲带兵阻击小白,用箭射中他的衣带钩,小白装死逃脱。后来小白即位为君,史称齐桓公。鲍叔对桓公说,要想成就霸王之业,非管仲不可。于是桓公重用管仲,鲍叔甘居其下,终成一代霸业。后人称颂齐桓公九合诸侯、一匡天下,为“春秋五霸”之首。孔子说:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。”司马迁说:“天下不多(称赞)管仲之贤而多鲍叔能知人也。”

班级计划举行读书会,围绕上述材料展开讨论。齐桓公、管仲和鲍叔三人,你对哪个感触最深?请结合你的感受和思考写一篇发言稿。

这篇文章的交际语境是“班级读书会”,要求学生写发言稿,契合考生的日常学习生活,构建语篇应该不是难事。然而,笔者在批阅班级学生作文时发现,学生会更倾向于选择齐桓公和鲍叔,可以举证古代的相似事例来大力夸赞齐桓公具有不计前嫌、卓越非凡的大局观,鲍叔具有慧眼识珠、甘为人后的忠臣精神。而材料中对管仲的描述较少,如果只是单纯夸管仲的过人才能,似乎和其他二位相比,行文方面不会那么出彩,学生就容易处于因素材匮乏而“哑火”的境地。在语言表达方面,学生更是窘态百出,还是按照传统的议论文展开表述,忽视发言属性,大量的名言引用、名人事例充斥文本,只考虑到议论文的“议论”属性,却忽视了发言稿应具备的“发言”社交属性,导致行文语言变得生硬晦涩、浮夸空洞,缺乏真情实感和自己的独立思考,无法引发读者的强烈共鸣。

3.情感之误:情境不明,情感失真

交际语境写作强调学生在特定的语境下进行有针对性的信息传递和情感交流。然而在实际写作中,由于学生在构思过程中缺乏对具体情境的想象,因而未能明确、具体地设定情境。与此同时,学生在表达情感时常常显得生硬或夸张,与文章内容脱节,甚至可能在行文时使用一些空洞的形容词或陈词滥调来表达情感,而忽略了真实的情感体验和细节描绘。这种情感失真不仅影响了文章的真实性,也使得读者的共鸣大打折扣。

以2020年新高考Ⅱ卷为例。

读万卷书,行万里路。无论读书还是行路,我们都会与地名不期而遇。有些地名很容易让你联想到这个地方的自然特征、风土人情、历史文化、著名人物等;有些地名会唤起你的某种记忆与情感,或许是一段难忘的故事,又或它对你有着特殊的意义。

电视台邀请你客串《中华地名》主持人。请以“带你走近_________”为题(补充一个地名,使题目完整),写一篇主持词。

本篇文章的交际情境是客串电视节目《中华地名》的主持人,撰写与地名相关的主持词。因此在写作过程中,学生需要注意与观众的互动和交流,使主持词不仅仅是对地名的介绍,更是与观众共同探索和体验记忆与情感的过程,从而吸引观众的注意力,提高主持词的观赏性和传播效果。在情感表达方面,主持词应以热情、真挚的态度来介绍地名,让观众感受到主持人对这片土地的热爱和敬意。同时,在描绘地名时,应注重细节,用生动的语言展现其独特魅力。在讲述与地名相关的历史文化时,可以适当运用感人的故事或传说,增强观众的情感共鸣。然而,在写作过程中,学生往往会忽略主持词亲切真实的互动感,在情感表达上则因为对地名有关的历史渊源与文化传承知之甚少,导致主持词内容空洞无物,情感更是不足以引起观众的强烈共鸣。

三、《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》联读指引下的写作策略分析

《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》是统编高中《语文》必修下册第八单元的两篇课文,一篇是向当朝皇帝直抒陈谏,另一篇是回应亦至交亦政敌的书信,都是带有应用性质且说理性极强的文章,是作者在特定语境下的经典创作。学生在阅读时,需要回返历史,将文本放置在当时的特定语境中,才能层层深入体会到作者的表达技巧及交流策略,并进行融会贯通,帮助提升自己的交际语境写作能力。

1.言必有人:选择对象,合理交流

在交际语境下,写作不再是单纯地表达个人情感和思想,而是要考虑到读者的存在和需求。因此,选择合适的交流对象,使用不同的说话态度、说话方式、说话策略,最终进行合理的交流。在写作时,我们需要明确交流对象的特点和需求,以便更好地选择语言、语气和内容,从而达成有效的交流。

表2

课文篇目 创作背景 读者

对象 读者与作者的关系

《谏太宗十思疏》 唐太宗因政局逐渐稳定,有安于享乐、骄奢忘本、放松警惕之趋势,繁荣昌盛的背后隐藏着危机。 皇帝 君臣关系(低位)

《答司马谏议书》 以司马光为代表的保守派反对王安石变法,并提出批判与质疑。 政敌/朋友 政敌关系(同辈)

由表2梳理可见,《谏太宗十思疏》是唐朝名臣魏征写给唐太宗的一篇奏疏,旨在劝诫太宗皇帝要居安思危、戒奢以俭;《答司马谏议书》则是北宋政治家王安石写给司马光的一封回信,针对司马光对新法的不满和批评进行了有理有据的回应。这两篇文章都是古代政治文书的典范,充分体现了“选择对象,合理交流”的原则。

《谏太宗十思疏》选择了皇帝作为劝诫对象,因为皇帝是国家的最高统治者,其言行举止对国家的发展有着至关重要的影响。魏征作为谏臣,劝谏之言多少有些“忠言逆耳”,但是他深知唐太宗是一个开明的皇帝,愿意礼待下士,听从建议,因此他在语言表达上是进退兼备的:在措辞上,多用表达崇敬的称呼和词语,如“人君”“元首”“极天之峻”等,极力突出对方的地位,既表敬畏,也是提醒;同时又多用反问句,加强语气,增强警示意味,较为符合谏臣的身份特征。《答司马谏议书》则是王安石针对司马光对新法的不满所进行的回应,选择了对方能够理解和接受的方式进行交流。虽为政敌,却也是同僚,更是朋友,因此在称呼上尊称对方“君实”,自称为“某”,力求彬彬有礼,不失礼节。而针对司马光的批评,王安石则秉持着不卑不亢、沉稳有道的姿态,进行了逐条反驳,用事实和逻辑来证明新法的必要性和正确性。这些对应说理对象而开展的合理性交流方式使得两篇文章都能够在当时复杂多变的政治环境中发挥出应有的作用。

2.言必有法:巧借章法,合规说理

交际语境下的说理,必然涉及“论证性”与“交际性”的矛盾和协调。因此,我们的表达应有章法,即符合逻辑和规范的表达方式。要建立在充分的事实和证据的基础上,同时注重表达的条理性和清晰性,才能做到充分说理,使沟通对象心服口服。《谏太宗十思疏》和《答司马谏议书》两篇文章里的沟通对象,一个是拥有至高权力的九五之尊,一个是步步为营、咄咄逼人的政敌,对作者魏征和王安石而言,“怎样说理”的重要性不亚于“说什么理”。