浅论语文教学中的“感受”与“体验”

作者: 谭季兰

摘 要 当前高中语文教学存在重理性、轻感性,重认知分析、轻感受体验的现象,很多学生在语文学习中无法真正进入文本的世界,难以获得生命的感受和体验。面对这一问题,需要理清何为感受和体验,追问为何语文教学呼唤生命的感受和体验,探索“感受与体验式”教学的策略,从而促进学生语文核心素养的发展与提升。

关键词 语文教学 感受 体验

绍兴一中谢澹老师曾在其文章《教会学生“看见”文本》中感叹语文之“难”、语文教学之“难”,老师虽然卖力地教文章阅读,但是学生还是不会读,她认为“这种‘不会’,并不仅仅体现在阅读分数的收获上,而是以文章在他们眼里只不过是一些认识或不认识的文字组合而已尤甚”“文本就在眼前,而能够真正‘看见’文本的人却少之又少”[1]。谢老师提到了一个很重要的问题,包括很多一线语文教师对于这个问题都有所关注,那就是学生无法真正进入文本的世界,获得生命的感受和体验。不讳言地说,这一难题与当前语文教学重理性、轻感性,重认知分析、轻感受体验密切相关。事实上,感受与体验在语文教学中非常重要,没有感受和体验的发生就没有真正的语文教学。

一、何为“感受”和“体验”

心理学认为,“感受”以感觉为基础,是人们对外部世界的主观体会。“体验”指的是通过亲身经历来获得对某种事物或情感的感受和了解,它强调通过亲自尝试或实地体会来获得真实的经验。知道某个知识和感受体验到这个知识是完全不同的两个概念。“感受”和“体验”强调调动自己全部的感官、情绪,身临其境地去感知、体会。比如,人们对于一道菜——宫保鸡丁的认识可以简单分成几层:第一层是当听说有宫保鸡丁这道菜,了解到基本的组成和口味;第二层是在饭店见到了宫保鸡丁,看到了它的色泽样貌,甚至从菜单上了解到配方和口味;第三层是在饭桌上把宫保鸡丁吃到了嘴里,不仅眼睛看到了,筷子夹到了,而且舌头品尝到了,甚至下咽时划过喉咙的感觉也清清楚楚。在第一层和第二层里对宫保鸡丁的认识都是扁平的、单一的、概念的,仅限于知晓,谈不上感受和体验,第三层才是感受和体验到了宫保鸡丁。感受和体验调动起了人的感官和情绪,因此是立体的、多维的、鲜活的。

二、语文教学呼唤生命的感受和体验

1.当前语文教学的现状

(1)重理性、轻感性,重认知分析、轻感受体验

语文学科具有人文性和工具性的双重属性。其中,工具性的一面是清晰的,知识点明确,易于达成和测评;人文性的一面是模糊的,难以把握和测评。如今,语文教学崇尚科学主义、理性主义,很多专家和一线教师希望语文和其他学科一样,可以有自己的序列、方法,注重逻辑、训练,要求教学内容可评可测,学生在每一次课上都有可以评测的进步和提高,崇尚“教—学—评一体化”。这些理念只能在工具性的一面得以落实,这也决定了如今许多语文课堂教学重逻辑和知识的分析掌握,轻审美的感受和体验,也就不难理解语文学科核心素养中审美素养的培养和提升为何在教学设计和教学实践中一直语焉不详。

在教学中有一个不可忽视的事实,那就是没有一门学科像语文那样,教师之间的能力差别如此巨大,教学效果的差别也如此巨大。可以这么说,假设不同的教师用同一份打磨好的教案上课,其他学科的教学效果出入不会很大,但是语文学科的效果会有巨大不同。为何如此?因为语文学科的人文性决定了教师只能向学生传达自己感受和体验到的东西。很多东西,你没有感受和体验到,没有悟到,很难讲出来,没有见识到真正的老虎,画出来的只能是猫。在科学主义、理性主义的观念之下,很多教育专家都有一个美好的设想,希望用一套科学打磨出来的教学流程、方法和资料来减少语文教师因主体因素带来的教学效果的巨大差异,但语文学科的特性决定了这样的想法只是空中楼阁,难以实现。

(2)学生感性思维发展不足

新课标语文核心素养中的“思维能力”部分,以教育心理学为学理依据,结合语文学科的特点,提出了五种层次性的思维类型划分:直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维。从思维类型与表现来看,感性思维包括直觉思维、形象思维,并与逻辑思维、辩证思维这两个理性思维共同构成创造思维。根据人的思维发展规律,通常认为,小学阶段重点发展感性思维,而随着学生年龄增长,到了高中阶段,要重点发展理性思维,因而高中教学不再重视直觉思维和形象思维的培养与发展。但事实上,高中学生普遍存在直觉思维和形象思维发展不足的现象。学生在应试过程中,都会习得一些答题套路,这些套路是固定的、自动化的思维路径。例如,看到景物描写,就知道在烘托气氛、借景抒情,但往往并未进入景色之中,不能感受到气氛环绕四周,亦难以体会到抒发的情感;看到比喻手法,便说形象生动,但此生动的形象在心灵中唤起的感受,却不再重要。这种固定的、自动化的思维路径导致结果迅速生成,中间语文最重要的生命体验过程却被省略了,这导致很多学生“看不见”文本。事实上,学生通过文字进入文本的世界,获得生命的感受和体验的核心作用便是能够显著提升学生的直觉思维和形象思维,当学生感性思维发展不足时,自然会觉得语文学习枯燥乏味。

2.语文学科的特色

相较于其他学科,感受和体验在语文学习中尤为重要。语文学科的学习内容大多是感性、形象的文学作品,学习的过程就是文学接受的过程。学生作为读者要最大限度地借助文本符号的引导,进入一个自由广阔的想象空间,与作品产生情感与思想的共鸣。教师的角色是帮助学生越过一些障碍——年代、阅历、个性、语言等各方面产生的阅读困难,顺利进入文本,文学作品理想的学习状态是情感上的触动——共鸣、净化等[2]。这也必然是语文学习的基石,抛开对文本内容的感受和体验谈表达方法是没有多少意义的。

以中国古代诗歌为例,作为“情动于中而形于言”的诗歌总要予人直接的感发力量。孔子论诗时提出《诗经》有“兴、观、群、怨”四个功能,第一个功能就是“兴”——激发读者情志。继之,陆机提出“诗缘情”,钟嵘言诗“摇荡性情”,司空图称“韵味”——“不著一字,尽得风流”,至严羽标举“妙悟”[3]。可见,中国传统诗学一直重视形象思维,强调个体的想象力、直觉和感悟,所以学习者必须通过感受和体验才能抵达作品的意境和情感,这是中华民族的审美情趣与特点,语文教学中不可遗忘偏废。叶嘉莹教授说:“我之喜爱和研读古典诗词,本不出于追求学问知识的用心,而是出于古典诗词中所蕴含的一种感发生命对我的感动和召唤。”[4]她对于诗歌感发作用的重视可以给语文教师在诗歌教学上一些启发。诗歌教学的核心是帮助学生获得来自文本的“感动和召唤”,引导学生调动直觉思维、形象思维和情感情绪,展开想象去感受和体验,而非直接展开知识与表达技巧的教学。

三、“感受与体验式”教学的探索与实践

在教学中如何去引导学生感受和体验呢?著名的物理学家费曼的一段采访或许会给我们一些启示。费曼在采访中说到父亲对他的教育和影响时,提到了一个细节:小时候父亲和他一起读书,读到“这只恐龙有二十五英尺高,脑袋有六英尺宽”这样的内容时,他的父亲会停下来说,如果它站在我们家的院子里,一伸脖子就能够到窗户。但它的脑袋太大,没法从窗户探进来。每念到一处,父亲都会想尽办法跟现实联系起来,这种学习方法使他受益终身。费曼父亲的做法值得每一个教孩子知识的人学习。很多知识对于孩子而言是抽象的、枯燥的、扁平的,无法唤起他的感受和体验,而费曼父亲的做法是用语言建立了一个孩子熟悉的情境,让抽象的内容和生活联系起来,使之变得具体可感、生动立体。

受此启发,笔者在教学中进行了一些探索,引导学生进入想象之境,去感受和体验。在此聚焦讲两点。

1.构建生活情境,调动个体生活经验,进入想象之境

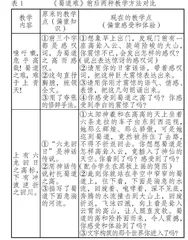

以李白《蜀道难》课上教学片段为例,将前后两种教学方法进行对比,如表1所示。

表1 《蜀道难》前后两种教学方法对比

教学

内容 原来的教学点(偏重知识) 现在的教学点

(偏重感受和体验)

噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天! ①前三个字都是感叹词,为蜀道之高而感叹。

②这句直抒胸臆,统领全文。

③用了夸张的修辞手法。 ①想象早上出门,发现门前有一座高耸入云、陡峭险峻的大山,你震惊不已,会发出怎样的感叹?(说出表达惊讶的感叹词)

②请用你的日常话语,带着感叹词,把这种巨大震惊表达出来。

③请用你刚才震惊的语气、情感、表情,把这几句朗诵出来。

④你感受到蜀道之高了吗?你感受到李白的震惊了吗?

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。 ①“六龙回日”是神话传说。

②用神话传说衬托蜀道之高。

③描写了蜀道下面急湍的河流。 ①太阳神羲和在高高的天上坐着六条龙拉的车子由东到西巡视,她那么辉煌、那么骄傲,可是她巡到蜀道,竟然被挡住了去路,不得不折返回去。你想想蜀道是怎样高耸入云,竟插入了神仙的天空。你看到了吗?感受到了吗?(配合学生在黑板上画的简图)

②此刻你就站在半空中窄窄的蜀道上,往下看,下面是湍急的水流,回旋着、咆哮着,深不见底,奔腾的水流撞击到大山上,回旋折返,飞沫四溅,向上看是耸入云霄的高山,让人腿直发软。蜀道的高和险扑面而来,令人震撼,你感受和体验到了吗?

③文字构筑的那个世界你进入了吗?

《宋景文公笔记》记载“蜀人见物惊异,辄曰‘噫吁嚱’”,可见“噫吁嚱”是当时四川人的一句口头语,表达惊讶和感叹之意。之前的教学方法是让学生知道这一点。但是这三个字对于学生而言陌生而怪异,因而学生与文本隔着一层,无法感受到这三个字所包含和传达的情感,于是教师可以通过营造一个学生可以进入的情境,调动现实中他们震惊的情绪,把“噫吁嚱”三字转换成他们自己现实中的口头语表达出来,再用这种语气、情感、表情来读原文,感受和体验李白通过这三个字传达的情感。通过感受和体验才能进入诗歌的世界,如果仅限于知道《蜀道难》一开头诗人就用了夸张的手法点出蜀道难,直抒胸臆,直接入题,这是万万不行的。构建生活情境,与当下现实生活结合,学生才能与文本不“隔”,从而调动自身的生活经验,进入想象之境,去感受和体验。同时也引导学生明白以口头语、感叹词入诗之妙,由此可见李白之才气、自由与率性。

学生依据现实经验,凭借想象进入文字构筑的世界,这是想象之境。感受和体验到巨大震撼,就是文字的魅力,就是审美。正是感受和体验能力的不同造成了语文核心素养的不同。有的人读一遍就进入了想象之境,获得了感受和体验;有的人要读多遍才能感受到一些;有的人要在教师细致的引导和讲解下才能有所感受;还有人没有办法进入想象之境,文字像一堵高墙,永远把他挡在了外面,难以从阅读中获得乐趣。

进入想象之境,获得感受和体验的能力,既有天赋的成分,也有后天训练的效果。余斌的《张爱玲传》有这样一个细节,说胡兰成和张爱玲两人一道读《诗经》,有一首才读了开头两句“倬彼云汉,昭回于天”,张爱玲惊道:“啊!真真的是大旱年岁。”让胡兰成叹服不已,在他可以自恃的古代文学面前,胡兰成发现自己远不是张爱玲的对手。胡兰成认为这是“不阻不滞、直见性命、与世人万物照胆照心”的读法。张爱玲无疑是有天赋的,她有超高的感受和体验能力,所以文字对她“不阻不滞”,她可以直接进入想象之境,“直见性命”。文字世界的悲欢离合她感受到了,体验到了,她的心和那些人物的心一起跳动,所以能“与世人万物照胆照心”[5]。在我们的认知里,通常认为学好数学是需要天赋的,语文好像不需要天赋,更强调积累,其实语文学习亦难离天赋,天赋就表现在天生的感受和体验能力上面。如张爱玲般有天赋者毕竟少数,而普通人也可以通过日常的积累和训练来提高,能提高到什么程度,需看个人的心性和努力。天才和不开窍者都是少数,大部分人可以凭借一遍又一遍的诵读,一次又一次的琢磨与品味,抵达文本的想象之境。

2.打破思维套路,延长文本感知过程,唤醒生命体验

文学批评中的“陌生化”理论,由俄国形式主义评论家什克洛夫斯基提出,强调通过对常规常识的偏离,造成语言理解与感受上的陌生感,用以对抗陈词滥调的自动化。自动化的写作文章,把人挡在了鲜活的感受和体验之外,而陌生化写作正是为了唤醒读者真切的感受和体验。什克洛夫斯基认为“艺术中感知过程本身就是目的,必须予以延长”[6],从文学创作的角度讲如此,从文学接受的角度讲亦然。

例如,黄庭坚“落木千山天远大”这句诗,看起来很容易理解,在学习时学生很容易一扫而过,以为自己懂了,但其实缺乏鲜活的感受和体验。教师需控制节奏,慢下来,让学生延长感受的过程,思考“千”字是何样貌?有的学生说高,有的学生言险,这些学生都没感受体验到“千”字所传达的内涵。在引导下,学生会想到是山多,那么“千山”到底是什么样子的?要引导学生想象到“千山”是怎样的连绵不绝、层层叠叠,在这个远望的镜头里群山无数,大地广袤,天空辽阔高远,这幅图景要鲜活地出现在学生的脑海里。诗人看到的,学生也要看到,在这样的诗境中读者胸襟也为之开阔,再去诵读,体验便又进一层。