“独”领风骚解“石钟”

作者: 张倩 邱道学

摘 要 经典作品的解读往往有多种角度、多个层面。在教学实践中,教师要贯彻立足核心内容,定位关键信息,以点带面、纲举目张的阅读方法,为学生呈现主干明确、支线清晰的思维路径。以《石钟山记》为例,从“考察游记”的核心内容中,定位“独”这一关键信息,以此展开对文章结构、人物形象、文章内容等方面的解读。

关键词 关键信息 《石钟山记》 语文阅读

《石钟山记》不是游记,而是“考察游记”。这篇“考察游记”不仅记录了作者通过考察的所得所思,更展现苏轼在求真、求知、求证等方面的精神。

解读《石钟山记》的惯常思路是从结论入手,在对比中总结苏轼的精神;或者从三“笑”入手,看苏轼的治学态度。但是这样的解读离人物的具体行为较远,理解人物精神时容易概念化。其实《石钟山记》中苏轼不仅在结论、言语中表明了自己的态度,还在实际行动中印证了自己的猜想,而记录苏轼实际考察行动的部分才是本文的核心内容。

苏轼的实际行动从“至暮夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下”开始,文章解读即可从这一“独”字开始。

一、“独”与行文结构的关系

《石钟山记》写作缘起是对郦道元及李渤说法的质疑,考察后的结论却凭空多出“士大夫”与“渔工水师”两类人,要理解这种横生的枝节,关键就在“独”字。

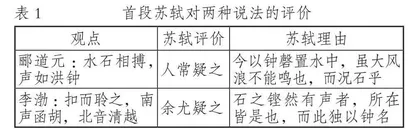

首段中苏轼列举了对石钟山命名原因的两种说法,并分别发表了自己的见解,如表1所示。

末段横生的“枝节”,来自“独与迈”考察石钟山的经历。苏轼不仅解开了石钟山的命名之谜,更对如何才能解开谜题进行深入思考。

(1)要有细心。郦道元以“水石相搏,声如洪钟”解释命名原因,找准了关窍,但水与石也“所在皆是也”。究竟是什么样的水、石,如何搏,为何是钟声?通通没有解释。苏轼深入绝壁下,“舟回至两山间”,进行深入而系统的考察,得出了严谨而翔实的答案。郦道元的疏漏在于“不详”,功败垂成,令苏轼叹惋。

(2)要有勇气。苏轼与长子苏迈“乘小舟,至绝壁下”考察,需要勇气。“大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人”的描述也印证了某种可怖性。一般士大夫“不肯”以身犯险,故只能人云亦云,或仅停留在“常疑之”的层面。“终”字体现了苏轼对他们胆小畏难的无奈与鄙薄,引起读者对士大夫畏惧形象的想象。

(3)要有学识。从苏轼考察结果看,“噌吰”声与“窾坎镗鞳”声都与石钟山的山石构成、水流形式有关,相互作用发出声音是常态,渔工水师应该经常能够听到。但“周景王之无射”“魏庄子之歌钟”却不在渔工水师的文化修养之内。苏轼“笑谓迈曰:‘汝识之乎?’”,“笑”字背后不仅有揭开谜底的满足感,还有领悟古人命名奥义的得意感。苏轼说渔工水师“不能言”,“不能”是为他们没有能力表达而感到遗憾。

(4)要有科学素养。石头与斧斤根据其材质,金石相碰必然发声,这是生活常识。李渤自鸣得意的考察结果只是对生活常识的美化(“南声函胡,北音清越”),甚至不需要靠近石钟山,只需在“潭上”即可得,必然被凯旋的苏轼嘲笑。

行文从简单的考据验证之文起笔,以得出更普遍的求知道理作结,拓展文章内容,增添认识角度,正得益于“独与迈”“至绝壁下”的经历。

二、“独”与人物形象的关系

在拓展文章内容的同时,“独”字也是解读苏轼精神的关键。具体可以从以下三个问题入手。

1.苏轼为什么“独与迈乘小舟”夜探石钟山

刚到石钟山时,“寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉”,可见寺僧的热情与积极,但苏轼不为所动,仍然要“独与迈”夜探石钟山。这是因为热情的寺僧是李渤观点的支持者,尽管“硿硿焉”,但苏轼的反应是“固笑而不信也”。“固”表现苏轼认为李渤的看法毫无根由,“笑”带有嘲笑、轻蔑之意。在这样的态度情绪之下,苏轼“独与迈”夜游。如果只有“固笑”的态度而没有“独游”的行动,苏轼只能算是妄自尊大且尖酸刻薄的狂生,正是“独游”才让苏轼成为果断勇毅、富有冒险精神、对求知求真求证充满好奇与热情的鲜活的人。

2.苏轼的小舟上只有“迈”吗

后文“或曰此鹳鹤也”与“舟人大恐”明确点出船上至少还有一个“舟人”。船上实际不止二人,为何却用了“独”字?《古代汉语词典》中副词“独”有以下义项。

①独自。《孟子·梁惠王上》:“民欲与之皆亡,虽有台池鸟兽,岂能独乐哉?”《史记·吕太后本纪》:“太后闻其独居,使人持酖饮之。”

②唯独,只有。《史记·孝文本纪》:“方今高帝子独淮南王与大王。”《后汉书·刘玄刘盆子列传》:“今独有长安,见灭不久。”又偏偏。《孟子·梁惠王上》:“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?”

③岂,难道。《战国策·楚策四》:“王独不见夫蜻蛉乎?”[1]

首先从语法层面看,义项③被排除。义项①与义项②的区别在于,义项①限定了主体范围,如例句中强调不能“乐”的是“王”,“独居”的是“其(赵王)”,用在《石钟山记》这里就是强调苏轼独自一人与迈前往;义项②限定了客体范围,如例句中强调“高帝子”身份的只有“淮南王与大王”,“有”的只是“长安”,用在《石钟山记》这里就是调与苏轼同往的仅有迈一人。

从本文写作意图来看,与迈“独”游承接寺僧证明李渤观点,既然对李渤派“固笑而不信”,深入考察就不屑于带上寺僧或其他人了。因此,“独”是对见识浅陋的同行者(即客体)的排斥,与义项②用法更契合。

但联系后文,船上还有其他人,似乎与义项②用法相矛盾。细读文本可知,苏轼想要排斥对立面,自始至终就不包括“舟人”。“渔工水师虽知而不能言”只是考察后即时兴起的感叹,对其批评程度最浅,包含着“理所当然”之意,全文重点批评对象是另外三类人,因此“独”只要能排斥掉另外三类人,就可以用“唯独,只有”这个义项。因此,“独与迈”是强调“只和迈(去考察)”,带有蔑视“不去实地考察”者之意,这直率单纯的赤子之心,仍保留在经历了生死大难后的苏轼身上,格外可贵。

3.“独”游是勇毅行为还是鲁莽举动

“暮夜月明”“独与迈”“至绝壁下”的考察过程中,有如猛兽奇鬼的大石、栖鹘在云霄间的“磔磔”声与“若老人咳且笑于山谷中者”,这些骇人的见闻让苏轼“心动欲还”。陌生的环境,清冷的夜晚,阴森的景象,让势单力薄的苏氏父子心生畏惧再自然不过。此时“而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝”,无疑是雪上加霜,连见多识广的“舟人”尚且“大恐”,何况苏轼?然而苏轼的反应却与之前截然相反,“徐而察之”。“徐”是细致认真的求证态度,“察”是深入全面的科研精神。

突如其来的“大声”让“心动欲还”的苏轼完全转变态度,是因为其“噌吰如钟鼓不绝”,与“石钟山”似乎有密切的联系。在恐惧中仍能敏锐发现并考察相关线索,并迅速转变心态全身心沉浸到考察中,是学者对知识的渴求与热爱战胜了恐惧。苏轼不但在此处解决了“噌吰者”的问题,而且之后不再被环境氛围所影响,“舟回至两山间,将入港口”时,他又敏锐地觉察“大石”的玄机,调查解决了“窾坎镗鞳”的问题。

由此可见,苏轼是勇毅果敢且富有冒险精神的,但却不是鲁莽冒失的;他有孩子般的自信,甚至是“秉性难改的乐天派”[2],但也不是无所畏惧的。正是其“独”有的探险精神,为苏轼战胜恐惧、深入考察提供了机会,搭建起人物充分活动的最佳舞台,为我们深入把握人物精神提供了重要契机。

三、“独”与内容理解的关系

基于以上对“独”字本身及其所带来效果的分析,文本中另一些意义模糊的地方也可以得到较为合理的解答。例如“舟回至两山间”中“回”字是“掉转”义还是“返回”义[3]?为与后文“将入港口”衔接更紧密,是否翻译为“返回”更恰当?解答这个问题,需要将“考察”过程再次梳理清楚。

从“徐而察之”改变返回计划,到“笑谓迈曰”得出考察结论,中间部分都是具体考察过程。苏轼得到的答案包含“噌吰者,周景王之无射也”与“窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也”两部分,考察内容也对应了两方面内容,如表3所示。

“则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也”是一个明确的陈述句,非常清楚地解释了“噌吰者”的来源,但苏轼没有单凭此就下结论,而是继续“舟回至两山间”。如果将“回”理解为“返回”,那考察过程就截止在“涵澹澎湃而为此也”,此时苏轼既没有发表结论,也没有表示遗憾,无缘无故就“返回”,与从容不迫、严谨细致的考察过程相矛盾。将“回”理解为“掉转(船头)”,继续进一步考察,一直寻访到“将入港口”的地方,才又发现一块“空中而多窍,与风水相吞吐”的大石,得到“有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉”的发现。至此,苏轼才露出欣慰的笑容,表明考察心满意足。

正因为“独”游,考察过程才一波三折,经历了由“畏惧”到“从容”,最终“笑”得答案的转变。也正出于自信的“独”游,苏轼最终得到答案时才会心满意足地“笑”。“独”字伏线于前,“笑”字呼应于后,精心雕琢的细节使前后巧妙呼应,浑融自然,回味无穷。

四、结语

经典作品的解读往往有多种角度、多个层面,语文教学中必须有所取舍。漫无目的、面面俱到的分析不利于学生提高分析能力。语文学科核心素养的四个方面是相互关联的,基于“语言建构与运用”,才能实现“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”;由基于思维品质、审美能力、文化品位的提高,对“语言建构与运用”的理解才越来越全面,对文本细节鉴赏价值的挖掘才越来越深入。

文章以《石钟山记》为例,主张解读文本一定要立足核心内容,定位关键信息,揣摩文字细节背后的丰富意蕴。以点带面,纲举目张地串联整篇文章,为学生呈现主干明确、支线清晰的分析思维路径,在阅读鉴赏的过程中,达到综合培养学生语文核心素养、提升学生思维能力的教学目标。

参考文献

[1][3]《古代汉语词典》编写组.古代汉语词典[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2005.

[2]林语堂.苏东坡传[M].长沙:湖南文艺出版社,2018.

[作者通联:张 倩,清华大学附属中学;

邱道学,清华大学附属中学]