基于概念地图的整本书阅读作业设计

作者: 侯志中 蒋慧

摘 要 整本书阅读是我国语文教育的优良传统,其课程意义在于习得阅读方法、提升认知能力、促进精神发展。当前,在整本书阅读学习任务群的实施中,浮于书册文字表面的简单化阅读和无学科边界的复杂化阅读,都有失该学习任务群的本义。以学科大概念统摄学习任务,以阅读作业构建概念地图,促进学生深度学习,不失为切实可行的整本书阅读教学范式。

关键词 整本书阅读 概念地图 作业设计

整本书阅读,就是指学生在相对集中的时间内,以完整阅读一本书为学习单元,以更接近生活实际的阅读情境组织阅读活动,完成阅读学习要求,获得心智成长,提升阅读能力,学会自主阅读。我国语文教育有整本书阅读的优良传统,2017年新版高中语文课程标准和2022年版义务教育语文课程标准,更是明确将整本书阅读列入中小学语文课程的学习内容,旨在促进中小学生“多读书、好读书、读好书、读整本的书”,回归语文学习正轨。

整本书阅读推出后,中小学语文课程教学生态得到了一定改观。但与篇章教学成熟的教学经验相比,整本书阅读的教学还处在摸索阶段,一些不成熟、不科学的做法,没有真正把握新课程标准的精髓。如浮于书册文字表面的简单化阅读,脱离学科边界无限延伸的复杂化阅读仍大量存在。[1]如何处理整本书阅读教学中的“简”与“繁”、“虚”与“实”、“浅”与“深”的关系?在课程实施中,笔者以学科大概念统摄学习任务,以阅读作业构建概念地图促进学生深度学习,不失为切实可行的整本书阅读教学范式。

一、整本书阅读中学科大概念的意蕴

学科大概念是指蕴含在学科事实中的核心概念,包括学科思想、学科原理和思维方法。[2]学科大概念之“大”,不是“宏大”“庞大”,也不是“基础”,而是“本质”和“核心”。学习的本质和核心是,能在真实生活情境中独立自主地解决问题。学科大概念能在问题解决与已有知识能力之间建立有效联结,这种联结助力学生形成较为完善的问题解决的“交通图”,即概念地图。所谓概念地图,指的是由学科大概念统领知识与能力绘制而成的认识生活、理解生活、创造生活的概念谱系。学科课程的学习,其运行的基本逻辑如下:学科知识与技能—学科概念—学科大概念—学科概念地图。

阅读能力是最基本、最重要的国民语文能力。阅读能力的形成与提高,需要学习者通过具体的阅读行为来实现,而整本书阅读是学习者阅读能力得以发展的重要途径。一方面,从母语学习的经验来看,学习者只有完成一定量的语言积累,得到足够多的语言信号的刺激,才能构建个体的语言运用系统,满足日常的沟通与交流。显而易见,整本书阅读是学习者获取足够阅读量的重要来源。另一方面,现实生活中的阅读行为,无论是日常的消遣性阅读,还是专业人士的研究性阅读,其阅读对象也基本是整本的书册,一般都需要阅读者经历较长时间的阅读投入,除非读者阅读中途发现该书册确实没有阅读价值而中止阅读行为。此外,一个人精神的成长、心性的涵养,也需要个体对经典作品的阅读,以获得精神的滋养和心性的陶冶。所以,整本书阅读不仅是中小学生养成阅读习惯、发展阅读能力、提升阅读品质的需要,也是中小学生发展核心素养和面对未来社会创造性生活的需要。

确定学习内容是语文学习的第一步。书册完成,进入社会流通,其阅读价值会因为读者的阅读基础、阅读需要及个人生活经历而呈现较大差异。所以,同一部《红楼梦》“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事”。编入语文教材系统里的整本书,其语文课程学习价值也是很丰富的。21世纪是信息爆炸的时代,如果学习只是“一些毫不相干的知识碎片式的被动学习,就不能激发学生思想活力的火花”,只有那些“少而精”的学习内容,才能让学生“对所学的东西进行自由的想象和组合”,形成概念性知识,更好地理解生活。因此,语文教师作为课程设计者,在组织整本书阅读活动时,必须有学科大概念思维,以概念地图引发学生对书册的深度学习。

二、《朝花夕拾》的学科大概念与概念地图

鲁迅的散文集《朝花夕拾》,是七年级上册的一部必读名著。该书作为作者“回忆的记事”,成书于1926年,共10篇。前7篇(《狗·猫·鼠》

《阿长与〈山海经〉》《二十四孝图》《五猖会》《无常》《从百草园到三味书屋》《父亲的病》)主要叙述了作者青少年时期,以家乡绍兴为背景的人和事,后三篇(《琐记》《藤野先生》《范爱农》)则叙述作者到南京求学、到日本留学及后来归国教书的经历,抒发了作者对往日生活、师长及亲友的怀念之情。

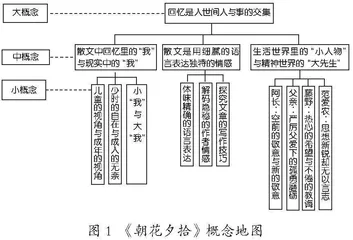

从语言和文学的角度出发,《朝花夕拾》最起码有以下这些学科概念值得学习:回忆是人世间人与事的交集,散文是用细腻的语言表达独特的情感,散文中回忆里的“我”与现实中的“我”,生活世界中的“小人物”与精神世界中的“大先生”等。这些学科概念,全部是语文学科的概念,不是其他学科的概念,而其中最抽象、最概括、最具迁移普适价值的学科大概念是“回忆是人世间人与事的交集”,也就是说,这一学科概念因为其“反映专家思维,具有生活价值”,打通了当前学生对学科的学习及其未来生活的关系、建立了学校教育与现实世界的联系,所以,它是一个“高位”的学科大概念,统领其他居“中位”的学科中概念和居“低位”的学科小概念,这些概念以学科大概念为“锚点”,构建起《朝花夕拾》整本书阅读的学科概念地图,如图1所示。

教材本身不是地图,也不是行程安排。学生的“学习旅行”,需要在一个有明确目标的旅行中起支持作用的旅行手册,如果教师不能为学生提供一个基于概念地图的学习手册,学生的这趟“学习旅行”就很容易陷入“事实的世界”,无法抽身,迷失方向。

三、基于大概念理解的整本书阅读作业设计

提取学科大概念、绘制学科概念地图是教师组织整本书阅读学习活动的基础性工作,但教师先验的学科大概念与学科概念地图,是教师本人基于自身的专家思维做出的专业判断。只有将教师的专业判断转化为学生的学习动机、学习行为、学习过程和学习结果,才算是成功指导了学生的学习之旅。

针对《朝花夕拾》这一书册阅读,笔者设计如下系列作业,引导学生在阅读中学会阅读。

活动一:检视性阅读。通读全书,感知书册;绘制插图,个性解读。

作业1:用一周时间,每天阅读两篇文章,力求阅读的连贯性和完整性。要求:圈点勾画,阅读文章,概括内容,赏读精彩段落,记录疑问,课前3分钟分享理解与经验,并通过同伴互助解决阅读疑难。

作业2:读完全书,任选一篇文章,根据文章内容,为其创作插画,并抄录该文章的精彩段落,撰写100字左右的心得感悟。

活动二:分析性阅读。融入体验,读有所获;整合篇章,专题探究。

作业1:用两周时间,每天阅读一篇文章(含小引和后记),围绕具体篇章,以读书笔记的形式提出问题并做出解答,每日不少于100字,保持阅读与思考的深度。每周末整理本周所读内容,以“核心人物卡”的形式,记录书中核心人物的基本信息、肖像、事件及性格等内容。

作业2:利用国庆假期,以专题探究的形式,作阶段性小结。探究主题一,鲁迅笔下的人物;探究主题二,鲁迅的童年生活;探究主题三,鲁迅的儿童教育观;探究主题四,鲁迅的求学之路。要求:从上述四个探究主题中任选一项进行专题探究,并撰写不少于600字的文章。

活动三:聚焦性阅读。专题研读,出入两个“我”,感受作者的情与意。

作业1:阿长是“我”的保姆,她没有名字,没有家庭,没有自己的世界。在他人的世界里,她是一位“小人物”,但在“我”的世界里,她却是“我”人生中的一位“大先生”。作者在回忆她时提到“空前的敬意”“新的敬意”,两者有什么不同?你怎么理解?

作业2:在鲁迅的回忆中,父亲是一个比较复杂的形象,父亲的形象也夹杂在本书的多篇文章中。你觉得作者感受到的父爱是什么?过去的“我”和现在的“我”对父亲的情感分别是怎样的?

作业3:寿镜吾和藤野严九郎,一位是启蒙老师,一位是人生导师。两位老师给作者人生带来了怎样的影响?作者又是如何看待这两位老师的?作者最终为什么要弃医从文?又为什么“看到藤野先生的照片,会良心发现,增加勇气”呢?

作业4:范爱农是鲁迅用笔最深的一个人物,也是作者结合现实思考最深的一个人物。范爱农的悲剧是谁的悲剧呢?

作业5:鲁迅写这些人物,似乎都有所隐喻,我们可以尝试将各个篇章当作一篇小小说来读。想一想,在作者的人生回忆中,鲁迅为什么认为他(她)最值得写呢?(完成表1)

作业6:对于鲁迅,我们总是谓之为“文学家、思想家和革命家”,请结合本书谈一谈你对鲁迅的认识与理解。

以上三项阅读活动、系列作业,旨在以学科大概念为统领,以学科概念地图为导向,引导学生多次潜入书册文字,由日常式的浅层阅读走向课程学习式的深度阅读,在积累语用知识的同时,深刻理解书册内容,丰富学生的人生体验和精神世界。

深刻理解是学习迁移的最重要目标和终极目标。埃里克森和兰宁主张,教师需要“精简事实内容和诸多离散的技能”,让学生“有更多的时间来发展自己的概念性思维,深入探究需要掌握关键技能并应用和实践事实性知识的、有趣且引人入胜的任务和问题”。整本书阅读作为语文课程独立的学习任务群,其课程意义在于“积累整本书经验,养成良好阅读习惯,提高整体认知能力,丰富精神世界”。整本书阅读学习的持续性、综合性和整体性,要求教师要以学科大概念统整学生的阅读活动,促进学生阅读品质的提升。

参考文献

[1]余党绪.走向理性与清明:整本书阅读之思辨读写[M].上海:上海教育出版社,2019.

[2]徐 鹏.基于语文学科大概念的教学转化[J].中学语文教学,2020(3):4-10.