语文观课评教的教学逻辑运用

作者: 成龙

摘 要 运用语文科教学逻辑理论指导语文观课评教,价值在于增强观课评教的科学性、逻辑性,进而提升有效性,体现在以教育、课程、教材、学科等理论为学科逻辑的依据,以学习理论为学的逻辑的依据,以教学理论以及学科逻辑与学的逻辑为教的逻辑的依据。语文观课评教是学科逻辑、学的逻辑、教的逻辑三者的综合运用的结果。

关键词 语文观课评教 教学逻辑 理论依据 综合运用

一、引言

在日常的语文观课评教中,有两种熟悉的现象,仍有必要对其概念内涵、本质、何以如此等展开进一步的思考。

一种是同课异构究竟如何展开评议?“同”课为什么可以“异”构?“同”与“异”分别有怎样的内涵?我们是站在怎样的角度来界定“同”与“异”?怎样异构才是合理的?如何实现这种合理?“异”的背后是否有某种“同”(此时的“同”自然不是“同课”之中的“同”)?若没有这种“同”,“异”是否有走向“异化”的危险?“异”与“同”二者的辩证逻辑关系究竟是怎样的?这一系列的问题的本质又是什么?

对“同”与“异”内涵及其二者之间的辩证逻辑关系的思考与回答是开展同课异构观课评教的重要基础。“同”的丰富内涵在于,在“同课”中,“同”仅仅是课文文本、研究主题外在语言形式如词语、句子方面是相同的,我们不能使用“教学内容”这个词来表述这个“同”,因为,同一篇课文的解读、课堂内容会有很大的不同。表面上的“同”,深一层次是巨大的“异”。“异”的丰富内涵在于,在“异构”,既有教学内容、教学方法、教学环节、教学话语等方面的异,更有不同执教者教学观念、教学能力、教学水平等方面的异。但如果仅看看外在形式的异,是否会遮蔽某种超越具体的形式上的异的同呢?是否存在某种超越具体执教者个体的教学观念、确定的教学内容等方面,站在语文教育教学的高度的同?如果这种同存在,那么,这个角度的“同”,显然已经超出了“同课”一词中的“同”。正因为有了这个角度的“同”,“异构”的课,才有了评议的可能性。因此,“同”与“异”有各自丰富的内涵,但它们又是辩证统一的,那么统一于何处呢?

另一种是公开课教学效果不好的深层次原因究竟是什么?矛盾之处在于:在大家的评议中教学效果确实不好,但是,从理论上来说,每一位执教公开课的语文老师,都会用心地从教学内容与方法、教学环节与实施等方面多做思考,为什么明明找到了教学的理论依据,却无法保证课堂教学的科学性与有效性?从教学的学理依据到教学的科学性、有效性之间,还需要具备怎样的条件?虽然说一堂课的好与坏牵涉诸多因素,但是否有某种超越具体课堂教学的、具有某种共性的规律存在?在具体的评课中,虽然见仁见智,仁与智具有得到尊重的权利,但这不意味着每一种仁与智都具有同等的质量,权利与质量是两件虽有联系但本质不同的事物。那么,如何提升仁与智的质量呢?

无论是同课异构还是异课异构的观课评教,都只是一种特殊的存在,客观上一定存在与特殊对应的一般,这种一般,就是前文所说的超越具体的某一堂课、某一位执教者而客观存在的语文教育教学规律。面对语文课堂教学的众多特殊性,观课评教的执教者与评议者双方对语文教育教学规律的理解、对语文学科特征的把握等专业功底以及对具体一堂课的内容的理解是“普遍性和特殊性的辩证统一”的具体体现,这些才是观课评教的真正的决定因素。

规律是客观存在的,人们对规律的理解及运用是实践质量的重要保障。将教学规律运用到具体的观课评教等教学实践中,是教学实践具有较高质量的基本条件。笔者使用“教学逻辑”这个概念来表达教学规律在教学实践中的具体运用,本专栏之前的多篇文章强调理论、知识、科学的思维方式在语文观课评教中的运用,意在突出学习理论、运用规律的重要性。本文主张将语文科教学逻辑的理论运用到语文观课评教中,价值在于增强观课评教的科学性、逻辑性,进而提升有效性。

二、对语文科教学逻辑的基础性认识

关于教学逻辑、语文科教学逻辑的概念内涵、运用条件、价值追求、实践路径等问题,《语文科教学逻辑探索》一书做了较为充分的阐述,[1]此不赘述。这里,仅做概要式的简介,以为接下来探讨将语文科教学逻辑理论运用到观课评教中打下必要的基础。

思维运作,概念先行,笔者这样认识语文科教学逻辑的概念内涵及要素。教学逻辑是教师运用共性的教学规律与个性的学科规律确定教学内容与方法、分析学生学情、安排教学过程的规则,教学逻辑主要包括学科逻辑、学的逻辑以及教的逻辑三个核心要素。语文科教学逻辑中的学科逻辑解决的教什么与学什么的问题,包括与语文课程与学科相关的课程、教育教学的本质特征、内在规律,以及相关的知识;学的逻辑解决的是如何学习语文的问题,包括共性的学习理论与个性的语文学习方法;教的逻辑解决的是教语文的依据、方法的问题。这三个方面的教学逻辑的具体内容可参考本专栏系列文章三《语文观课评教的框架要素》一文(《中学语文》2022年第34期)中的理论框架要素与知识框架要素中的内容。

语文科教学逻辑作为一种规则,先天地具有主观性,与规则的制定者与理解者个人的专业知识积淀、理解能力有关,这就解释了前文所述第二种现象的原因。理论上来说,语文教师拥有自身的教学逻辑,但如果教师对教学逻辑中的理论理解不准确、运用不符合教学的基本规律,那么,他的教学逻辑自然就无法保证其课堂教学的科学性。

语文科教学逻辑的内容要素是一种静态的知识形态,在实践中,要强调将静态的知识运用到具体的观课评教中,体现在以教育、课程、教材、学科等理论为学科逻辑的依据,以学习理论为学的逻辑的依据,以教学理论以及学科逻辑与学的逻辑为教的逻辑的依据。语文观课评教是学科逻辑、学的逻辑、教的逻辑三者的综合运用的结果。

三、语文观课评教的学科逻辑的运用

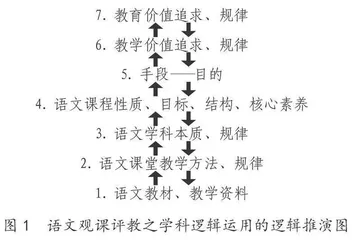

将学科逻辑运用到具体的语文观课评教中,就是将教育、课程、教学、知识等共性的理论以及语文课程、教学与教学的个性理论作为评议的理论依据,此外,还须将语文课程标准中所规定的诸如课程性质与基本理念、学科核心素养与课程目标、学业质量、教学建议中的理论、要求等作为评议的理论依据。这些理论依据并非并列的,而是一种特定的逻辑关系。具体可以参考下图。

上述七个层级,自下而上,是评议语文课堂教学的理论依据的逐级跃升,自上而下,是遵循理论指导实践这一规律的具体体现。这个逻辑推演图,既是语文观课评教的学科逻辑的具体运用,也是语文课堂教学规律的具体体现。七个层级中的各个部分,居于下一层级的内容,受到居于其上层级的要素的制约,这表明在语文观课评教中,要时刻有教育、教学、课程、学科理论的意识,要将这些理论具体化,与具体的课堂教学内容、方法、环节有机结合起来,避免空谈理论与主观随意两种问题。

这里,笔者以“文体在语文教学内容确定中究竟发挥怎样的作用”这一问题为例,谈谈学科逻辑理论在语文观课评教中的具体运用。

经过理论研究界近二十年的努力,文体作为语文教学内容确定的重要依据,可以说已经成为了共识。的确,依文体而教,与语文学科特点有着紧密的逻辑关系,相关的理论文章与教学案例,数量很多,感兴趣的读者,可以自行找来研读。那么,语文教学内容确定的依据,除了文体之外,是否存在其他的依据?如果有,有哪些?文体依据与其他依据的作用,是否有轻重之分?能否把这个问题置于上述语文观课评教之学科逻辑运用的逻辑推演图中来思考?

这里,以散文文体为例,来分析语文观课评教中学科逻辑的运用问题。散文文体以表现作者个人性情见长,因此,散文文体的教学内容以感悟作者的情感、个性化的言语表达方式等为主,自然有其合理性,这也是当下散文教学的主要特点。那么,如果有老师将散文的教学内容确定为训练学生逻辑思维能力与论证分析能力,比如论证散文主题的合理性,我们应该如何评议呢?如果仅仅依据文体作为确定教学内容的唯一或者主要的依据,我们自然会认为这样的散文教学是不正确的。但是,语文课程标准又明确提出要培养学生的逻辑思维能力,并且将“思维提升与发展”作为高中语文核心素养的之一、“思维能力”作为义务教育语文核心素养之一,学生的逻辑思维能力培养是否可以落实在散文文体中呢?回答这个问题,需要我们将理论依据从语文教材这个层级上升到上述逻辑推演图中的第4个层级“语文课程性质、目标、结构、核心素养”及以上的层级,即,散文文体是一种教学手段,其目的在于达成语文课程目标直至教育目标。

依据上述逻辑推演图所表明的学科逻辑理论,散文文体的教学内容自然是可以确定为培养学生的逻辑思维能力与论证能力,甚至可以说,这是语文教学必须完成的使命。我们要讨论的不是散文文体能否用来培养学生的逻辑思维能力,而是如何运用散文文体来实现培训逻辑思维能力的目标,如,教师的文本解读是否符合解读的内在逻辑要求,课堂教学内容推进是否符合学生的逻辑思维认知特点与要求。关于散文文体如何培养学生的逻辑思维能力的问题,可以参读拙文《散文教学的逻辑思维培养——<故都的秋>主旨探讨》一文。[2]

推而广之,文学作品的教学重在培养学生的文学趣味、审美能力、形象思维等文学视域中的素养,自然是必要的。但,这不应成为语文教学与语文观课评教的主要的甚至唯一的理论依据,比文体要求更为上位的是语文课程、教学、教育的要求。建立起这些理论的逻辑体系,是对教育教学规律的遵循与落实。当然,对于文体在语文教学中的作用发挥的问题,我们要避免二元思维,避免舍此就彼的极端,而是力争建立教学内容与素养培养的体系,根据具体的课文,在一个阶段内,综合培养学生必备的核心素养,既不僵化于文体,又不脱离文体,当然,这给语文教师提出了更高的要求。

四、语文观课评教的学的逻辑的运用

将学的逻辑运用到具体的语文观课评教中,就是将学习理论作为评议课堂中学生学习语文过程的科学性、有效性的理论依据。这些理论具体包括学生学习语文的方式及内在顺序,以及学生认知的基本特征,学生对语文学科本体与本质、学科知识、学科能力、学科素养等的认知、接受及形成的内在规律性要求,学生语文核心素养的培养与提升的内在规律性要求,概言之,学生学习知识、形成素养、生命成长这三个集中的目标的特点及培育的内在规律性要求。

学习理论是优化教学的必备知识。当前语文教学理论研究界对如何教研究较多,对如何学研究还不够,特别是针对如何学与如何教二者之间的辩证逻辑关系研究太少。加强学习理论的学习是提升语文观课评教质量的必备条件,语文学科学习理论知识的专著很少,较多的是散见于语文课程、学科、教学理论著作或论文中,研读这些著作与论文,要善于将蕴含其中的语文学习理论知识梳理出来。学习过程有一定的规律可循,即一定的认识顺序,如从感知到理解、从已知到未知、从易到难、从特殊到一般和从一般到特殊的结合,在理解的基础上巩固和应用,从基本练习到综合练习、从模仿到创造等。[3]将一般意义上的学习理论知识运用到语文学科学习实践中,需要迁移、转化。

综合笔者研读学习理论著作所积累的知识,如果要用较为简洁的语言来概括学习理论的核心观点(当然这是很冒险的),笔者认为,至少包括这样几个方面的内容:学习的目的是指向结果的变化,包括知识、技能、素养、情感的变化,这种变化最好是一种学习后的优化;学习的条件是学生已有的知识及其结构,包括在课前对所学内容的理解程度,以及学生积极的情感投入;学习的过程是思维的投入,包括推理、知识建构等;学习的方式有个体的思考与学习共同体的合作;学习效果的验证主要是知识的迁移效果,即运用所学的知识解决新的问题。

这里,以钱梦龙先生的《死海不死》教学片段[4]为例,谈谈学的逻辑的运用。

请看教学片段。

师:今天要和同学们一起阅读的是一篇说明文。这篇文章的标题很能引起人们阅读的兴趣,你们猜是哪一篇,看谁猜得快猜得准。

(学生看书后纷纷举手)

师:看来同学们都知道是哪一篇了,你们真聪明!好,你来说。

生:《死海不死》。

师:完全正确!但你能说明一下为什么你猜是这一篇呢?

生:这个题目叫“死海不死”,既然是“死海”,可又为什么说它“不死”,这就在读者心里造成悬念,引起了阅读的兴趣。