“《师说》《劝学》联读”思辨性阅读教学实录

作者: 郑可菜师:同学们,今天我们要联读《师说》和《劝学》两篇文章,我们事先已经梳理过文言字词和文章内容结构。这节课,我们重在探讨两篇文章说理,以前我们往往把它归类为经典的论说文,老师在PPT上把“经典”两个字放大,你们说作为论说文,它们“经典”在哪里?

生1:论证结构上,很严密很完满,有逻辑性。

生2:论证手法多样。

生3:说理比较通透,有气势。

师:但这节课,我们要在这个认知基础上,往前进一步,大家先看课题的前缀“指向思维品质的思辨性阅读”,平常我们的阅读和鉴赏是用仰望的态度——文本说了什么,怎么说;但这节课的思辨性阅读要用“平视”的视角,要思考“哪里说得不对”“哪里说得不好”或“这是不是真的”“为什么这么说”等问题。学习要从“我有知识”转为“我有见识”,需要大家不懈地推断、质疑、辨析和论证。大家注意,“思辨”不是瞎抬杠,而是要提出理据让人信服。

大家刚刚确定了两文论证方法的多样性、论证结构的严密性、论证的针对性,我们这节课就针对这样三个问题一一地展开分析质疑、辩证讨论。我们大概的思考路径是:找到文本可能的bug,不懈地进行质疑,再有理有据地表达自己的看法。

师:其实不单是荀子多用“取譬说理”,诸子散文或是古代论说文大多以“取譬”见长,形成中国特有的文化传统。我们先探讨第二个问题:古人说理为何多用比喻论证?

一、说理方法的多样性——《劝学》说理真的多样吗?比喻论证真的精警有力吗?

师:《劝学》《师说》各用了几种说理方法?

生4:《劝学》用比喻论证和对比论证。前三段用了很多的比喻论证,最后一段“骐骥”与“驽马”、“蚓”与“蟹”进行对比论证。

生5:《师说》用的是“古之圣人”与“今之众人”、“于其身”与“于其子”对比论证。

生6:还有举例论证。举了“孔子师郯子”。

师:还有一种论论方法是什么?也在这一段,很快可以找出来。

生7:引用论证。引用“三人行则必有我师”。

师:严格来说,《劝学》也有引用论证,如开篇的“君子曰”,但不是太典型。当我们说“多”的时候,数量要三个及以上,从这个角度来说《劝学》的论证没有呈现多样性。《劝学》有且只有两种论证方法,而且气势酣畅的比喻占了大篇幅。

师:对于《劝学》比喻论证,我们再解决第二个问题:比喻论证真的精警有力吗?我们先一起来梳理全文的比喻说理及其特点。

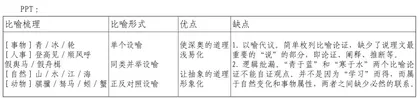

(学生在学习任务单上梳理完成《劝学》15个比喻论证的归类梳理,并列出优缺点)

PPT:

“喻巧而理至”(刘勰《文心雕龙·论说》)

“言之无文,行而不远”(《左传》))

生8:比喻论证能使抽象的道理生动形象、浅显易懂。

生9:特别容易让人接受。

生10:根据PPT上这句话的意思,古人推崇其原因在于,他们认为精妙比喻,所论道理就会自然显现,语言也会因为富于文采而能传之久远。

师:如果你在议论文写作中用这么多的比喻论证,评作文的老师会批评还是褒扬你的这种写法?

生11:一般会批评说用了太多的比喻论证。

师:专业的说法叫“以喻代议”,当然,我们的习作还做不到“以喻代议”,目前大家更容易犯的是“以例代议”“以叙代议”。

师:因为是荀子写的,就觉得多精警有力;如果换成是我们就是万万不可?这不是典型的“双标”吗?都说“尽信书不如无书”,看来,我们要重估比喻论证的价值。你觉得从严格意义上来说,多用比喻论证的论说文其实有什么缺点呢?

生12:缺乏逻辑,比较主观。

生13:拿蚯蚓来说,我同桌就认为蚯蚓挖穴洞其实是它的生活习性,跟“用心”没有关系。

师:以形象感知世界,用个别特殊的现象推导出一般规律,而没有分析论证的过程,是比喻论证最大的缺点。这样往往会缺乏实证,无逻辑可循。

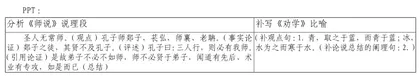

师:而且如果只是一味地比喻,只要找到一个反例,就可以被驳倒,可证伪可质疑,会留有一些逻辑的纰漏。我们觉得它不够精警有力,还因为文章在比喻论证之后没有“论”“析”“评”的语句。现在我们把《师说》的第三段作为一个范例,来对《劝学》做一点点改进。

师:《师说》的第三段是说理段的范例,是典型 “观点+例证+引证评析+总结句”模式,是相对完满的例证结构。仿照这个说理结构,《劝学》第二段1、2处应该填上什么呢?大家各自动笔写写看。如果你能够用文言表达自然最好,用现代文表达也可以。请写好语句再跟小组分享。小组推举个别同学跟全班 分享。

生14:第1处,我认为可以填上“为学可高己”或者“可明智而究过”。

生15:第1处,我觉得“君子受学则智”或者“君子学以修身”可以把这个理揭示出来。

师:很好。这样才能形成紧密的逻辑关系。这在我们自己的写作中也要有意识地加强句与句之间的逻辑层级,不然的话,像天外飞来神句,非常突兀。

生16:第2处,我填的是“君子唯博学易性”。

生17:第2处,我用的是现代汉语表达,经过后天的影响,可以使自身的修养提升。

师:可见,《劝学》的比喻是典型论据,但荀子只说了“据”,却没有说出“理”。用论据来论证什么道理,基本靠读者来“顿悟”。我们要求议论文“观点统帅材料,用材料来佐证观点”,这样的添加之后,每句话的“理”都具体化、透彻化、明晰化。

二、说理结构的严密性——《劝学》逻辑真的严密吗?

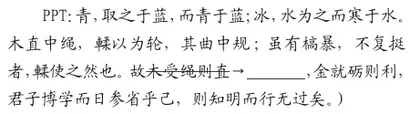

师:两篇文章的整体结构相对严密。教材里《劝学》是挑拣节选了荀子《劝学》全文的几个精要文段重组的文章,文章的说理结构是很清晰的,同学之前都概括了“学习的作用—学习的意义—学习的态度”的说理思路。大部分人认为节选删改的《劝学》论证结构很完满,也有人认为“《劝学》论证段落内逻辑混乱”。请仔细读全文,看看有没有逻辑不自洽的地方。

生18:第二段,青、水、木、金的形态、属性发生了变化无法进而推导出“君子博学而日参省于己,则知明而行无过矣”的哲理。君子“智明无过”,不是外力作用,主要是内因起了变化,是自身努力奋发的结果。

生19:第三段的首句从“学”与“思”的角度切入否定了“思”而肯定了“学”,失之偏颇。

生20:而且接下来的论述未就“学与思”展开,而重点论述需要借助外物才能更好学习,这一段前后没有形成一个有机的整体。

师:荀子以文采、气势见长,其论证存有一定的漏洞,比喻论证与说理之间有任何的分析与阐释,缺乏契合度、关联度,内在逻辑不自洽。具体到某一个段落当中,其句与句的逻辑关系还可深究。我们以第二段为例,试在括号内填上符合逻辑的文句,并删去一句逻辑不紧密的句子。

师:从句与句之间紧密的逻辑关系上说,删去这句要改成什么?

生21:以“木”为譬,是指向“直中绳”的“木”一旦“輮以为轮”(变曲)就无法再直。而文章中在“木直中绳,輮以为轮”后面用“故”来推出“木受绳则直”的结果,两者相反相悖,显然缺少因果联系。所以改为“故木受輮则曲”能够紧密承接上文语意,句子之间的逻辑关系紧密。

生22:可以删去“金就砺则利”。前文没有提及,这个“金就砺”相对突兀。

师:大家可以把全文的每一个比喻论证后面要讲的“理”用添句子的方式把它明示出来。

三、说理内容的针对性——两文真的是讲“学习之道”?《师说》真的只是针对“耻学于师”的风气吗?

师:接下来我们再来看文章说理的针对性,这个会比之前的难一点。首先大家来看两文真的讲的是“学习之道”吗?我们教材的第83页明确写着“学习之道”,难道教育部编的教材有错吗?“学习之道”当然对的。但这种说法是否太宽泛?我们往深处细处探讨,看看两文提倡的是“学习什么‘道’”。

师:首先我们来看这两个人有什么共同点。

生(齐答):都是儒家的代表人物。

师:他们两个曾有一个共同的身份。

PPT:

齐尚修列大夫之缺,而荀卿三为祭酒焉。(《史记·孟子荀卿列传》)

十五年,征为国子祭酒,转兵部侍郎。(《旧唐书·韩愈传》)

生(齐答):祭酒。

师:这个文学常识我们学习过,大家先复习一下。

生23:汉以前的“祭酒”是长者尊者,此后变成一个官职,韩愈担任的“国子监祭酒”是官职。

师:基于对这个身份的认识,我们一起来探讨作为“稷下学宫”尊长者的荀子,他劝导“善假于物”的“物”到底是什么呢?相当于现在教育部部长或者北大校长的韩愈倡导“行古道”的“道”的具体含义是什么呢?请加一个定语将表达具体化。

PPT:

荀子:君子善假 (物)也。

韩愈:行古 道)。

师:我们有同学将“善假于物”的“物”理解为学生善于用kindle、计算器或有道词典,显然这个理解有悖于荀子的初衷。我借助以下资料来发现。

PPT:

材料一:故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。

……故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。(《劝学》删节部分)

材料二:修其辞以明 道。(韩愈《争臣论》)

愈之为古文,岂独取其句读不类于今者邪?思古人而不得见,学 道则欲兼通其辞。通其辞者,本志乎 道者也。(韩愈《题哀辞后》)

生24:材料一的关键词是“先王的遗言”“居必择乡游必就士”,所以“外物”是先王的遗言,中正的人、贤者。

师:《师说》的“道”同学往往直接理解为“师道”“古道”,同学们看PPT显示的韩愈的文章一而再再而三的提到这个“道”,你觉得这个道可能是什么道?

生25:君子之道,圣人之道。

师:老师补充一下,韩愈有著名的“五原说”,《原毁》《原道》等,“原”是“推究”的意思,看这两文的关键句子,他要提倡的“师古圣贤人之道”以及“仁义之道”这跟他国子监祭酒的身份是很有关系的。

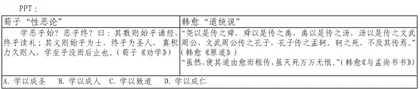

师:我们刚才确定了荀子“善假外物”是“先王的遗言”和“中正之人”,韩愈要“行古圣贤人仁义之道”,我们一起看屏幕,来做一个选择题。请问他们两个共同指向的是ABCD,4项的哪项?

生(齐答):C。

师:“C”很明显。还有其他选项吗?

生26:好像每一个选项都可以。

师:“学以成人”“学以致道”“学以成仁”都是儒家提倡的学习目标,但终极目的是A项的“学以成圣”,这是儒家的道学传统。为什么共同指向这个呢?大家细读老师提供的文本来说一说。

生27:荀子认为“性恶论”,要诵诗读礼,最终终乎为圣人。