目的与对象:实用性文本阅读的基本切入点

作者: 朱惠娟 张茂玲

【任务群解读】

本单元属于“实用性阅读与交流”任务群。这个任务群旨在引导学生学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的独立阅读与理解,日常社会生活需要的口头与书面的表达交流。通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。同属于这个任务群的还有必修上册第二单元和必修下册第三单元。这三个单元涵盖了课标要求的三类实用性文本:必修上册第二单元以新闻传媒类作品为主;必修下册第三单元以知识性读物为主,本单元则包含了互动性较强的社会交往类文本。

【核心知识与关键技能】

实用文在写作之初,往往是为了满足其实用的目的,“意”是其表达目的,“言”则是其承载形式。因此,我们阅读实用文大概有两种基本阅读取向:一种是为了实用性目的的阅读,比如读电器说明书是为了了解电器的功能,实现正确组装或安全使用;一种以实用性文本为学习对象的阅读,比如对本单元四篇课文的阅读。前者基本的阅读方式为得“意”而忘“言”,后者则要得“意”而品“言”。

本单元的四篇文章,前两篇是演讲稿,虽说都是公开场合发表的演讲,但因目的与对象的分别,马克思《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》一文,意在号召英国工人进一步投入革命、解放自己,所以多处使用莎士比亚的典故,多用比喻,将思想和理论用充满激情的语言生动地表达出来,极具鼓动性和号召力;恩格斯《在马克思墓前的讲话》是一篇悼词,意在致哀并总结逝者一生的贡献,把功绩概述、精要评论和深情赞美融合一体,语言庄重而富有感染力。后两篇作为书信,同为文言文且都写给特定对象,有特定的表达目的,但写法各有特点:李斯《谏逐客书》是下对上的一篇奏折,意在批驳错误政见,劝谏秦王收回驱逐客卿的政令,文章多用对偶、排比和夸饰的手法,气势酣畅,有不容辩驳的力量,侧重以理服人;林觉民《与妻书》是一封家书,也是一份遗嘱,语气急切,句式多变,用感叹句、反诘句、对偶、排比等句式,把“爱汝一念”与对国家民族之爱融为一体的感情表现得哀婉凄恻,又正气浩然,偏向以情动人。四篇课文,因其目的与对象的不同,在文本的态度、语气、叙述策略、表达方式、语体风格方面各有特点,充分体现了经典实用性文本“言”与“意”的有机融合。

这是本单元阅读教学的重要视角。从写作教学角度看,单元写作任务是要学生联系个人抱负和时代要求,以“我们的使命”为题写一篇演讲稿。演讲稿写作学生从初中就开始接触,在这个单元中,对其自然有一些“升格”的要求,从单元写作知识短文《写演讲稿》中可知,这个“升格”要求主要指的是要有目的和对象意识:要作听众分析,要根据目的选择主题和材料,语言有感染力、能调动听众情绪。

因此,从实用性文本阅读的侧重,从四篇课文内部的贯通,以及读写的一致性和一体化,我们把本单元的大概念或核心学习目标确定为:立足写作目的和对象,把握实用性文本的表达特点。

【必修(下)第五单元整体教学设计】

朱惠娟 张茂玲

一、联系课程标准,明确所属学习任务群,筛选学科“大概念”。

1.从课程标准角度看,本单元属于必修“实用性阅读与交流”任务群中的社会交往类单元,目标定位为:把握实用性文本特点,提升实用性文本的阅读与表达能力。

2.教材分析:本单元所选作品,或剖析社会矛盾,宣示历史使命;或概括伟人贡献,致以崇敬之情;或是上书言事,谏阻逐客;或为临终绝笔,直抒心志。这些作品表现出革命导师、有为之士顺应历史潮流,勇于担负时代使命的精神。

3.学情分析:演讲与书信作为常规的实用性文体,学生不容易从实用性阅读和经典性阅读这两个角度去细读文本,在教学中,一定要对此进行重点强调,文体知识作为必备知识要出现在课堂中。

4.单元大概念:(1)学习人文主题——抱负与使命;(2)凝练单元大概念:目的与对象——学会阅读实用性文本,感受作者在态度、语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异;

(3)学写演讲稿,突出演讲的针对性。

二、围绕大概念,提取学习元素,确定单元学习目标。

1.理解文中展现出的革命伟人和志士仁人的精神品质和人生价值,思考作为新时代的青年应该具有的抱负和将承担的使命;

2.梳理文章内容和结构,注意分析文章语句,特别是一些表意复杂的长句所蕴含的深层意蕴,把握作者对各自所处时代使命的深刻理解。注意结合历史、思想政治等学科的学习内容来理解本单元课文。

3.把握课文的文体特点,体会其实用性、针对性,感受作者表达策略和语体风格等方面的差异。

4.学写演讲稿,注意突出演讲的针对性。

三、预估学习结果,确定表现性评价任务。

总任务:主动参加由班级或年级组织的以“我们的时代,我们的使命”为主题的演讲活动,发表一次主题演讲。

子任务1:两篇演讲词整合性阅读,致敬革命导师。了解演讲背景,注意两位革命导师是如何根据目的和对象的特点来准确选择表达内容和表达形式的,理解他们“主动担当,积极有为”的远大抱负。

子任务2:细读两封书信,致意志士仁人。了解写信背景,分析两位作者特定的写作目的和读者对象,理解“把握大势、顺势有为”的人生追求。

子任务3:举办“时代、抱负与使命”主题演讲活动。根据写作目的和对象的特点撰写演讲词,注意演讲的现场性,面向同学和老师发表主题演讲。

四、创设学习情境,设计学习活动。

1.单元引读课:时代召唤青春使命,了解学习任务(1课时)。

导入:本单元撷取了古今中外历史上优秀人物及其代表作品。马克思的演讲揭示了当时社会的主要矛盾,积极鼓动青年一代迎接新的历史使命,实现政治与革命理想;恩格斯在对马克思的悼词中充分肯定了其一生在革命与思想方面的传奇贡献。李斯面对被逐被杀的风险,打动秦王,扭转乾坤;而林觉民面对一生挚爱,仍献身为国,可歌可泣。“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。”今天,新时代的中国青年应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命?这些问题值得我们认真思索。

学习活动一

情境与任务:阅读马克思《青年在选择职业时的考虑》(见教学资源1),摘抄,发表感言。

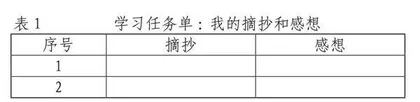

步骤1:学生自主填写学习任务单;

步骤2:小组内交流学习成果,根据下表整合学习成果;

学习活动二

情境与任务:本单元我们要学习两篇演讲稿和两篇书信。根据已有的学习经验,请以你学过的一篇课文为例,提出演讲稿或书信的阅读建议。

步骤1:分别从演讲稿和书信两种文体,分享自己的阅读建议。

步骤2:阅读温斯特·丘吉尔的演讲稿《热血、辛劳、眼泪和汗水》(节选)(见教学资源2)和援鄂医生赵春光书信《别父母书》(见教学资源3),读完后小组讨论,任选一种文体,提出不少于三条阅读建议。

步骤3:展示交流“阅读建议”。

2.整合性阅读课:致敬革命导师(3课时)。

《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》两篇课文整合性阅读教学活动设计(3课时)

预习作业:梳理两篇文章的行文思路。

情境与任务:演讲词联读,梳理文本结构。

学习活动一

步骤1:课前阅读文章,小组合作完成《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》的文章思路图,课上展示交流。

步骤2:课前阅读文章,梳理《在马克思墓前的讲话》的行文思路,课上展示交流。

【提示】开头(1)述其哀;主体(2-7)赞其功;结尾(8-9)颂其德。

步骤3:点评后,小组进一步修改结构思路图。

学习活动二

情境与任务:查阅资料,思考相关问题并填表

步骤1:提出问题,小组讨论。

(1)作者所处的时代有什么特点?作者如何看待他们所处时代的社会现象和存在的问题?作者在文章中是如何表达的?

(2)作者面对复杂的社会,在文章中表达了怎样的立场观点?表现出怎样的使命感和个人抱负?

步骤2:小组展示交流,并互相补充完善。

步骤3:请根据栏目内容提示,阅读本单元文章,独立完成或与同学合作填写下面表格,并在课上展示交流。

步骤4:分小组展示,其他小组作简要点评。

学习活动三

情境与任务:2018年5月4日,中国共产党在北京人民大会堂隆重举行了“马克思诞辰200周年”大会,习近平总书记对马克思做出了高度的评价:“两个世纪过去了,人类社会发生了巨大而深刻的变化,但马克思的名字依然在世界各地受到人们的尊敬,马克思的学说依然闪耀着耀眼的光芒!”马克思是怎样一个人?他有哪些贡献?为何200多年过去了,他的影响依然巨大?他又为何会被称为“导师”?

步骤1:演讲词联读,构建马克思的人格形象。

(1)提问:马克思的墓志铭上有这样一句话:“全世界的哲学家都在想方设法解释这个世界,但是问题在于改变世界。”结合两篇演讲词的相关内容,谈谈你对这句话的理解。

(2)提问:两篇演讲词中都提到了马克思对当时社会的“深刻洞察”,分别是怎样表述的?有什么共性发现?为何两篇演讲中都要强调这一部分内容?

(3)提问:你此前对马克思有怎样的印象?通过阅读和分析这两篇演讲词,你又发现了一位怎样的马克思?

步骤2:小组讨论,互文阅读,任选一个问题进一步理解两篇演讲词的内容与主旨,小组整理对问题的思考,选一名代表进行班内交流。

步骤3:演讲词拓展,重新认识马克思。

步骤4:任选一题完成。观看纪录片《不朽的马克思》,结合文本内容,对马克思的一生进行评价,可对其经历做总体评论,也可选取某个角度(如思想历程、家庭婚姻,人生轨迹,战斗精神等)进行评论,写一篇不少于500字的议论文。

学习活动三

情境与任务:改写演讲稿。

步骤1:为了纪念伟大的思想家、革命家马克思,学生会文艺部准备排演话剧《英名和事业永垂不朽》,再现《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》这一场景。请你根据原稿,仿照示例,用通俗易懂的话语改成当今的演讲稿。要求:(1)忠于原文的思想表达(信)。(2)你的同龄人听读无障碍(达)。

示例:每一种事物都有正反两面。你看,机器提高了生产效率却给工人带来贫穷,机器减少了劳动却引起工人过度疲劳;财富的新源泉却成为贫困的源泉;技术的成功却换来道德的败坏;人类控制自然能力的增强却使自己成为奴隶;科学纯洁的光辉的背后却是愚昧无知的黑暗。科学发现和技术进步,却使我们成为物质的奴隶。科学发展与贫困落后的矛盾,其实就是生产力与生产关系的矛盾,这是这个时代明摆着的事实。(根据文章第4段部分内容)

步骤2:选出学生的一篇改编稿,课上小组讨论,让同学们说说改编稿与课文的不同之处及表达效果。

步骤3:根据表达观点要注意的角度,一起修改示例改编稿。

3.单元突破课(4课时)

(1)《谏逐客书》精读课教学活动设计(2课时)

学习活动一:

情境与任务:战国末年,秦国逐渐成为第一大国,并且有要吞并其他诸侯国之势。秦的强大除了变法国策外,也和他“不拘一格降人才”任用其他国家的人才有关,然而,约公元前237年,秦王嬴政却下令驱逐所有异邦客卿,这使得秦统一天下的大业面临危机。在这个关键时刻,正在秦国任客卿的楚国人李斯向秦王上书,劝谏秦王收回命令。嬴政为何下令驱逐客卿呢?李斯的进言有效吗?

步骤1:阅读补充材料,了解课文的写作背景

材料一:会韩人郑国来间秦,以作注溉渠,已而觉。秦宗室大臣皆言秦王曰:“诸侯人来事秦者,大抵为其主游间于秦耳,请一切逐客。”李斯议亦在逐中。(《史记·李斯列传》)