基于语用学对话理论的话剧阅读教学

作者: 黄波摘 要 话剧对话以“话题”统摄下的话轮转换为基本运行机制。话剧对话的言语异动是作者实现塑造人物形象、制造戏剧冲突、设计潜台词等创作目的的重要手段。所以,话剧阅读教学理应以基于话题转换的剧情梳理为前提,以对话中的言语异动现象为研读重点,以言语异动现象的创作动机的揭示为旨归。以《雷雨》第二幕“鲁侍萍、周朴园相认”之周朴园为中心的教学尝试显示了上述教学方式的可行性。

关键词 《雷雨》 语用学 话剧 阅读教学

目前话剧教学的主要问题在于,不少教师虽然都清楚对话是话剧的主要手段,但对话剧对话的性质研究仍不够深入,以至于在诸如话剧对话是如何制造矛盾冲突、怎样设置潜台词一类的问题面前无所措手,结果要么兜兜转转地回到了分析人物、情节、环境的老路上,要么陷入“生吞活剥”“隔靴搔痒”的窘境中。[1]

所以,话剧对话的性质到底是什么呢?对此,语用学学者Short,M早就深刻地指出:“戏剧是最像自然会话的文学形式。”[2]戏剧如此,话剧自然也不例外。所以,话剧对话跟自然对话一样,都属于语言运用情境下的言语行为,它以一定“话题”统摄下的话轮(在会话过程中,说话者在任意时间内连续说的话,其结尾以说话者和听话者的角色互换或各方的沉默为标志[3])转换为基本运行机制。[4]而这一基于语用学学理的认识,可成为我们把握剧情的有效工具。

不过,话剧对话毕竟只是“最像”自然会话,而非“就是”自然会话。所以,在承认上述共性之外,我们还须清楚其“个性”为何。为了认清这一点,我们不妨参考语用学学者Dietrich关于戏剧本质的论述——“戏剧根植于人类相互矛盾的欲望冲突,戏剧讲述的是相互冲突的需求、冲突的欲望、冲突的希冀之间的故事”[5]。既然戏剧根植于矛盾冲突,那么话剧也当如此,而这些矛盾冲突恰又在很大程度上体现于言语行为中。[6]因此,作为话剧基本手段的对话也就必然常以对自然对话得以畅达的基本原则的破坏为前提。简言之,以畅达沟通为目的的自然对话,力求“好好说话”;而以矛盾冲突为旨归的话剧对话,则要尽量“不好好说话”——话语异动。这便是它有别于自然对话的“个性”。更为重要的是,前述的一系列棘手问题的解决几乎都有望毕其功于一役:首先,言语异动往往构成“话剧冲突”;其次,“话剧冲突”则必然推动话剧剧情的发展,故而成为创作者安排情节、塑造人物形象的主要艺术手法;再次,戏剧语言的动作性、潜台词、个性化等也在此流程中得以自然彰显……如是云云,不一而足。

基于以上分析,笔者认为话剧阅读教学理应以基于话题转换的剧情梳理为前提,以对话中的言语异动现象为研读重点,以言语异动现象的创作动机的揭示为旨归。下面以《雷雨》第二幕“鲁侍萍、周朴园相认”(“这是太太找出来的雨衣么?”——“可是你——”)为例对相应教学流程做详细阐述。

一、基于话题转换的剧情梳理与分析

话剧对话是一种建立在话轮转换基础上的言语行为,而话轮转换的实质是“参与者交替发言”[7]。这也就意味着话剧对话是一种周而复始的环形结构的言语行为,而剧情梳理力图揭示的却是在时间轴上呈线性延展的行为。我们倘若从言语行为(发话与接话)本身入手去梳理话剧剧情,就难免遭遇不适切的问题。因此,我们需要把注意力转移到呈线性延展的言语行为的对象,即言语内容上。而言语内容又以话题为单位,所以话剧剧情的梳理就自然地转变为关于对话话题的梳理。

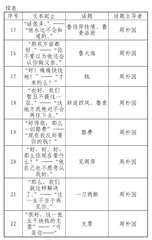

以上梳理的意义不仅在于帮助学生从宏观上把握对话所涉话题的概貌,还在于让其认识到剧本的精巧构思。

1.作为话题的“物”的双层隐喻

上述22个话题中有关物的话题一共6个——旧雨衣、旧窗、旧衬衣、钱、路费、支票。显然,前三者是作为实体的旧“物品”,而后三者是“货币”(支票可行“货币”的功能),属于“物品”的一般等价物——“商品”。这两组“物”尽管所占比例较低,作用却不可低估。首先,会话强调了“物品”的“旧”,就有了“旧”与“新”的隐喻,而这恰好关涉曾经的“梅侍萍”与现在的“鲁侍萍”。其次,因为“货币”是“等价物”,所以它在一定程度上可以说只是“实体”的“替身”,也就意味着跟“实体”本身的疏离。因此,我们可以认为第二层隐喻即在于“亲”“疏”之别,而这也正好与周朴园对梅侍萍和鲁侍萍前后不同的态度相一致。

2.双线交织的螺旋式上升结构

正如早有论者所言,话题1~10所涉剧情“灵活运用了古希腊悲剧中‘发现’与‘突转’的结构技巧”[8],即表现了周朴园对眼前的鲁侍萍的真实身份从不知到知的转变过程,以此达成引人入胜的艺术效果。当然,曹禺的匠心还在更精微处:(1)上述过程通过话题1~10分别展开了两条线索,其一为询问鲁侍萍(话题2、4、6、8),其二为寻找梅侍萍[话题1、3、5、7、9、10,其中话题1、10找旧雨衣(衬衣)与话题3示意关窗,本质上都是对梅侍萍往事的召唤];(2)这两条线索交替出现(寻找梅侍萍—询问鲁侍萍—寻找梅侍萍—询问鲁侍萍……),且呈第次攀升(鲁侍萍身份与梅侍萍下落逐渐清晰)态势;(3)随着话题11中鲁侍萍身份的水落石出,“询问鲁侍萍”与“寻找梅侍萍”的两条线索最终交汇为一。上述这种由“分”而“结”再到“合”的双线螺旋式上升结构,既使得剧情更加曲折、紧凑,也赋予其丰沛的戏剧张力。

3.话语争夺背景下的权力格局

“话语的背后是权力”[9],所以主动发起话题就是对话语权的争夺。就上述表格来看,话题主导者经历了由周朴园到鲁侍萍再回到周朴园的流转过程。其中,不管是鲁侍萍以“她现在老了”“老爷,没有事了?”所发起的话题9、10,还是周朴园以“你来干什么?”所发起的话题12,都不是在对方主动让渡话语权的背景下出现的,所以其实质就是话语权的抢夺。而这样的抢夺必然在对话双方之间构成矛盾,从而使《雷雨》在“双线交织的螺旋式上升结构”之外获得了另一种增强戏剧张力的有效手段。

此外,从整体上来看,周朴园是话语权的绝对拥有者,这样的设计显然也符合老爷周朴园作为封建大家长的形象,而作为短暂拥有话语权的“鲁侍萍”自然处于被支配的从属地位。然而,这或许只是表象,至少在前11个话题中如此。因为,话题1之后的舞台提示“看她不走”、话题2末尾不合礼节的“老爷没有事了?”的“找事”、话题 3中让周朴园感到很奇怪的关窗行为、话题4中在周朴园称“大家都忘了”的情形下鲁侍萍却坚持说“说不定,也许记得的”等众多细节反复昭示着一个事实,那便是在话题2~8这一阶段鲁侍萍才是真实的话题“发起者”和“保持者”。基于这样的判断,我们可以认为在话题1~11这段情节中,与其说是周朴园主动询问鲁侍萍、打听梅侍萍,还不如说是鲁侍萍“让”周朴园询问鲁侍萍、打听梅侍萍,而周朴园对此却浑然不觉。这种独特的话语权迷局再次丰富了作品的张力。也正是基于上述分析,我们认为话题1~11由鲁侍萍主导,话题12~22由周朴园主导。这便是其真正的权力格局。

二、基于言语异动理论的文本揣摩

1.感受言语异动

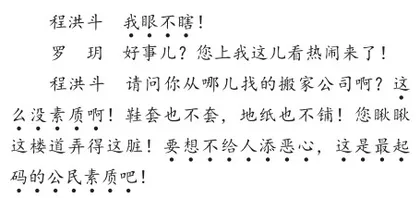

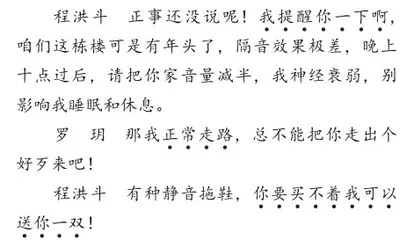

言语异动是话剧创作中十分重要的手段,然而学生往往习焉不察。对此,笔者认为选择一个运用言语异动手段制造戏剧冲突的电影或电视片段作为导入材料或许不失为一种可行的办法。须注意的是,务必要考虑材料的典型性。所谓的典型性,无非两个标准:其一,视频中的言语异动类型要与所研读部分的异动类型一致;其二,言语异动直接导致了戏剧冲突。在此,笔者选择了电视剧《恋爱先生》中程洪斗(倪大红饰)上门找刚搬来的邻居罗玥(江疏影饰)就保持楼道整洁与控制室内噪声的问题进行沟通的片段。在学生观影的过程中,教师要提醒他们思考二人为何最终不欢而散,从而引出“言语异动”的话题。

罗 玥 您是?

程洪斗 我住对过。

罗 玥 您好,我是今天刚搬来。

罗 玥 知道了,一会儿我收拾!您还有事吗?

罗 玥 那刚好,我也富余一套静音耳塞回头也送您一副!

程洪斗 成!

罗 玥 你不错,成!

面对不速之客程洪斗,罗玥微笑着询问对方身份并自曝来历,且主动握手示好,结果程洪斗冷冷的一句“我眼不瞎”令人异常尴尬——矛盾萌芽。双方短暂对视后,缓过神来的罗玥意识到来者不善,于是以称对方“好事儿”“上我这儿看热闹来了”来反唇相讥——矛盾滋长。接着程洪斗开始斥责对方所找的搬家公司“没素质”,并暗讽其“给人添恶心”,缺乏“最起码的公民素质”,这一火上浇油之举立即招致罗玥强硬的回应——“知道了,一会儿我收拾”,并以询问对方是否还有事情的方式催促其离开——矛盾蔓延。结果程洪斗却道还有正事没说,并以不容商量的口吻要求对方在十点以后“音量减半”,对此罗玥没好气地回以“正常走路,总不能把你走出个好歹来吧”,结果程洪斗不依不饶地给对方推荐“静音拖鞋”,并表示“你要买不着我可以送你一双”,被彻底激怒的罗玥针锋相对地提出要送他一副静音耳塞——矛盾爆发,且不可调和。纵观全程,程洪斗恶劣的语气和态度以及盛气凌人的指斥与要求,即程洪斗的言语异动(不礼貌、不共情),是双方不欢而散的根本原因。

2.盘点言语异动

接下来,教师就要帮助学生勾勒出言语异动的知识图谱。教师可先让学生回顾在以往的观影经历中还见过哪些阻碍对话交流的言语异动现象,然后针对学生的回答进行补充,最终归纳出剧作家常用的言语异动类型:

(1)不适量 ①所说的话少于现时交际目的所要求的详尽程度;②所说的话多于所要求的详尽程度。

(2)不真切 ①不真实;②没有足够证据。

(3)不连贯 在话题上前后不一致。

(4)不明晰 晦涩、有歧义。

(5)不共情 不能与发话者在立场、情感上保持一致。

(6)不礼貌 伤及对方的面子。

3.锚定言语异动

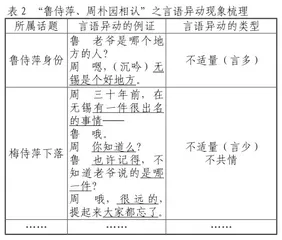

有了关于言语异动的知识图谱,学生就可以按图索骥,找出人物对话中的异动现象。以下是围绕周朴园所做的梳理:

4.揣摩言语异动

接下来,从言语异动现象的发现走向揭示其深层创作动机的任务就摆在了我们的面前。而话剧言语异动现象的创作动机主要有两个方面:关于人物形象塑造的,以及关于文章谋篇布局的。这就意味着感受话剧文体特征、理解剧中人物、习得话剧阅读鉴赏方法等目标的达成均有赖于此。所以,这一步是话剧阅读教学中最重要的。

(1)谋篇布局

为了理解言语异动现象之于谋篇布局的价值,笔者认为以下几个对话片段可资参考。

①冲突的设计

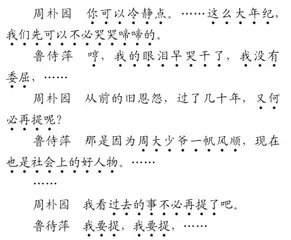

【典例】

鲁侍萍 (怨愤)我没有找你,我没有找你……

【读解】面对鲁侍萍难以自抑的满腔怨怒,周朴园不是用同理心去疏导其情绪、抚慰其心灵,而是想着用“你可以冷静点”“我们先可以不必哭哭啼啼”这样“不共情”的话去抑制其情绪的宣泄,结果自然招致鲁侍萍诸如“周大少爷一帆风顺”“我要提,我要提”这类的讽刺挖苦与严辞抵制。于是发话者与接话者之间的冲突逐渐升至难以调和的峰值。显然,上述周朴园的“不共情”话语成了剧作家设计话剧冲突的有效手段。