教学目标何以落实语文学科核心素养

作者: 熊纪涛

摘 要 教学目标是一节课的灵魂,这意味着教学目标落实语文学科核心素养的程度,直接决定着课堂教学培育学生语文学科核心素养的成效。关于教学目标如何落实语文学科核心素养,制定和叙写教学目标究竟采用何种框架,一线教师产生了深深的困惑。直接将“三维目标”“中国学生发展核心素养”以及国际具有代表性的核心素养框架作为叙写教学目标的基本架构,存在着不够适切、难以操作等问题。遵循叙写教学目标的表述规则,将语文学科核心素养四个方面作为教学目标的基本架构并作适当调整,这可能是最容易被多数语文教师接受的解决方案。

关键词 教学目标 叙写机制 学科核心素养 核心素养框架

就语文学科的教学目标来说,一线教师的典型困惑有:新课标明确提出了语文学科核心素养,这在教学目标中如何体现和落实?在教学目标中落实语文学科核心素养,其叙写的格式是按照袭用多年的“三维目标”的写法,还是按照语文学科核心素养的四个方面来写?教学目标究竟是按照单元来写,还是按照课时来写,抑或两者结合?凡此种种,不一而足。

有鉴于此,笔者拟从框架类型、表述规则以及教学抉择等方面入手,以期对教学目标落实语文学科核心素养的问题抛砖引玉。

一、教学目标的框架类型

普遍地说,一线语文教师对教学目标的制定和叙写,最为熟悉的是“三维目标”。除此之外,制定和叙写教学目标,还有什么框架呢?相当多的一线语文教师不能给出明确的答案。这就有必要对教师习以为常的教学目标框架作以辨析,同时对教学目标框架的类型作以盘点。

1.“三维目标”框架

所谓“三维目标”,指教学目标的三个维度:知识与技能,过程与方法,情感态度与价值观。[1]由于理解的偏差,部分语文教师从每个维度分别制定一个目标,在事实上形成了一种叙写教学目标的“三维目标”框架。这在一线教师的教案和参赛的教学设计中可以得到验证。例如《归去来兮辞》这篇课文的教学目标。

(1)知识与技能:学习生字生词,掌握重要的文言实词和虚词的用法,理解文章结构和思路,欣赏课文写法特点。

(2)过程与方法:读写字词,梳理并解释重要的文言实词和虚词,归纳段落大意并提炼思路,解说优美的语句和段落中修辞手法的作用及文章写作特点。

(3)情感态度与价值观:感受作者对官场的厌恶以及对自然美景的热爱,培养热爱自然、热爱劳动的审美志趣。

从表面来看,第一个目标所写的“生字生词”“文言实词和虚词的用法”等的确是学习这篇课文所要学习的语文“知识”,“理解文章结构和思路,欣赏课文写法特点”中的“理解”和“欣赏”属于语文“能力”;第二个目标所写的“读写”“梳理并解释”“归纳”“解说”等,明确体现了“过程与方法”;第三个目标所写的文章作者的选择以及多次出现的词语“热爱”等,明确指向了“情感态度与价值观”,似乎中规中矩,并无不妥。

其实,这种框架本身就是错误的。因为“三维目标”是针对一个目标的陈述要求,并非将其每个维度都写成一个目标而形成互相割裂的三个目标。这就是说,对一个目标的陈述,本身就应包括三个维度。例如,读准“谏”“飏”“审”“岫”等12个文言实词,用解字法解说6个文言实词的意思,感受字理之美。12个字,本身就是“知识”,读准字音则是“技能”;“读准”的“读”和“用解字法”是“方法”,先“读准”再“解说”则是“过程”;“感受字理之美”则指向“情感态度与价值观”。

2.“中国学生发展核心素养”框架

“中国学生发展核心素养”描述了中国学生所需达成的核心素养及其框架,是包括2017年版《普通高中语文课程标准》在内的所有学科课程标准都必须遵循的素养框架。自然而然,包括语文学科核心素养在内的各科学科核心素养,都是根据学科特质而对“中国学生发展核心素养”所作的分解、细化和落实。这意味着一节节的课堂教学必须朝着培育学生的“中国学生发展核心素养”而努力。当然,语文课堂教学亦不例外。循此逻辑,语文教学可以将“中国学生发展核心素养”作为教学目标的框架。“中国学生发展核心素养”以培养“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养。[2]这为语文教学目标的制定和叙写提供了一种框架。例如《归去来兮辞》这篇课文的教学目标(第一课时)。

(1)查找课下注释及工具书,合作填写表格,积累12个文言实词和4个文言虚词的用法。

(2)仿照解字法的示例,写出6个文言实词的意思并跟同学分享汉字之美。

(3)仿照示例提炼8个四字词语,选择4个四字词语造句并跟同学交流。

(4)倾听教师对课文的朗读及要点指导,模仿教师练习朗读课文。

在上述目标中,每个目标都力求体现“文化基础”“自主发展”“社会参与”的融合。例如第二个目标,解说文言实词的意思,包括了自身对文言实词的理解,是“人文底蕴”的表现,而使用“解字法”则是“科学精神”的表现,这是由汉字造字规律、字理研究以及识字科学规律所决定的。“仿照”“解说”等,是“学会学习”的表现,由于语文学科核心素养必须通过听说读写的语文技能培养而实现,而“仿照”关联着“看”即“默读”,“写出”对应着“写”,“分享”则对应着“听”“说”。“6个文言实词”用数字量化的形式规定了学生的语文学习任务,而“仿照”“写出”指向了学生在言语方面的实践创新。有必要说明的是,一个教学目标都是“文化基础”“自主发展”“社会参与”这三个方面融合的结果,但在对应某一方面时,其对应性的强弱是有差异的。

在实践中,也有教师将“文化基础”“自主发展”“社会参与”分别单列书写的做法,即采用一一对应的方式,从三个方面拟制三个目标。例如《归去来兮辞》第一课时的教学目标。

(1)文化基础:填写表格积累12个文言实词和4个虚词,用解字法写出6个文言实词的意思,仿照示例提炼8个四字词语并选择4个四字词语造句。

(2)自主发展:倾听朗读录音和教师的解说,至少朗读课文1遍。

(3)社会参与:跟同学分享自己对6个文言实词进行说文解字的心得、选择4个四字词语造句的策略。

此种框架的书写,基本理路是:三个目标跟三个方面一一对应,一个目标对应着一个方面,同时对应着这个方面两大素养。且以第一个目标为例:积累文言实词和虚词、写出文言实词的意思、提炼四字字词语等,对应着“人文底蕴”,而用解字法对应着“科学精神”。这样的逻辑,似乎也能说通。

然而,联系前文所述“三维目标”割裂书写之弊端,深究“文化基础”“自主发展”“社会参与”分别单列书写可能存在的问题,也令人不由得不为之担心:难道“社会参与”不可作为“文化基础”的一种方式吗?比如,具体言之:“合作学习”“现场参观”等社会参与方式,就不可以作为提高“文化基础”的方式吗?由此进一步追问:在教学目标的叙写中,“文化基础”和“社会参与”一定是分离的吗?若从“文化基础”“自主发展”“社会参与”三者关系来看,有了“文化基础”,“自主发展”也就有了可能性,“社会参与”也能对“自主发展”增添一臂之力,后两者最终促成“文化基础”的增强和提升。显然,从三者关系的内在逻辑来讲,一个目标同时体现三者的融合,也是完全行得通的。这就给我们带来了一种启示:“中国学生发展核心素养”可能跟“三维目标”类似,都在语句表述上给教学目标的叙写提供了一种表述规则。

3.国际具有代表性的核心素养框架

目前,具有代表性的核心素养框架还有很多,都各具特色。例如:有的框架旨在帮助公民实现成功生活并发展健全社会,如OECD等;有的以培养学习能力为目标,指向终身学习,如:欧盟、联合国教科文组织与中国台湾等;有的以培养创造力和创业精神为导向,关注21世纪职场需要,如美国P21、APEC与加拿大等;有的突显核心价值观,培养有责任感的合格公民,如新加坡、中国香港、中国大陆与韩国等;还有的重视公民日常生活和文化休闲质量,如俄罗斯等。[3]这些核心素养框架,都可以为语文教学目标的制定和叙写提供参考。

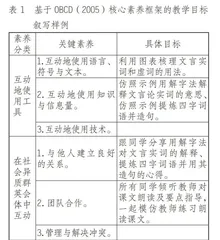

例如经济合作与发展组织(OECD)所提出的核心素养框架(参见表1中的“素养分类”和“关键素养”),将核心素养划分为“互动地使用工具、在社会异质群体中互动和自主行动”三个类别,这三个类别关注不同方面,但彼此间相互联系,共同构成核心素养的基础。[4]按照这个框架,仍以《归去来兮辞》为例,将其第一课时的教学目标可以叙写为三类(参见表1中的“具体目标”)。

仔细观察表格,便可发现,基于OECD(2005)的核心素养框架制定并叙写教学目标,对应某些关键素养的具体目标或付诸阙如或方圆凿枘,这就是直接套用而没有经过本土转化、脱离语文学科特性的结果。据此来看,其他核心素养框架,例如美国21世纪核心素养框架、欧盟核心素养框架等,被用来作为语文教学目标的框架,可能都存在类似的问题。

二、教学目标的表述规则

核心素养是学生经过学习的结果,而非先天已有的素质。“素养作为预期学习结果要求学习者不仅能够掌握、识记,而且能在复杂情境中灵活自如地联系与运用,其关键在于知识运用和迁移。知识与素养的区别类似于知识掌握与知识运用两者间的距离”,[5]学生历经学习而形成特定素养则必然涉及知识和技能,这是毋庸置疑的。但是,学生想要获得语文学科核心素养,则必须经由相应的语文知识和技能的学习训练。

由于教学目标是教师对学生学习的预期结果,在教学目标中落实语文学科核心素养,则能够在教学环节设计及教学实施过程中更有效地促进学生对学科核心素养的获得和提升。那么,在叙写教学目标中落实语文学科核心素养,究竟有哪些公认通则呢?一线教师又该注意哪些要点呢?

规则一:教学目标对教学牵引力的大小,教学目标达成度的高低,源于其教学目标的准确性、可操作性和可观评性。

1.教学目标的准确性。教学目标的准确性,主要跟两个因素相关。一是研制目标时的科学性,二是叙写目标时语言表达的准确性。前者跟教师对课标标准、教材编写意图、课文特质和学情状况等方面的理解程度和统合程度有关,后者则跟选用动词、量词和名词等语言表达准确性有关。由于前者涉及面广,并非本文研究重心,在此着重讨论后者。

例如,教学目标中“感悟诗人的情感”这样的表述,其准确性就不如“用两三句话写出你对诗人情感的感悟并分享给同学”。究其原因,前者的“感悟”是一个动词,其深浅程度、准确与否,很难判断和界定,但是使用动词“写出”“分享”就可以将“感悟”的内容进一步具体化,通过外在的学习成果等形式作以评价。这就实现了从内隐性学习到外显性学习的转变,从遣词角度对教学目标的叙写明显提升了准确度。

2.教学目标的可操作性。因为教学过程、教学评价等设计和实施,均围绕教学目标而展开,所以教学目标的可操作性越强,教师就越容易操作教学,学生也越容易看懂而用其引导自己学习。加强教学目标的可操作性,可从数字量化、分解过程、细化动作、多动手动口等方面,提升教学目标在表述时的精准度。

例如,教学目标中“读完诗歌,写一则文学短评”这样的表述,其可操作性就不如“模仿示例,选一个评论点,写一则150字左右的诗歌短评”。其原因在于后者对“如何写”加以细化说明,“模仿示例”提示了“写”的方式方法,“选一个评论点”提示了“写”的角度,“150字左右”提示了“写”的字数篇幅,“诗歌短评”提示了“写”的体式、风格等。尽可能简明扼要地细化教学目标,使其易懂、易操作,这是教学目标可操作性强的应有之义。

3.教学目标的可观评性。所谓可观评性,是指教学目标在使用过程中,可以被师生直接观察判断、测量评价,便捷地得到的教与学的反馈。课堂是一个全息的教学场,教与学互动,瞬息万变,如果测评耗时较长、投入较大等问题,将导致师生无法快速方便地收到反馈结果,最终将制约教学过程的推进和教学质量的提升。注重观察学习表现,将学习结果显性化、可视化等,成为提升教学目标可观评性的有效途径。