在语文情境中培育语文思维

作者: 李华平

【编者按】“思维发展与提升”作为四大核心素养之一,是语文课程的重要任务,也让人满是疑惑:“思维”是各门课程都强调的核心素养,但语文课程培育的“思维”与政治、历史、数学、物理等课程一样吗?近年来,四川师范大学博士生导师李华平教授在我刊发表了系列论文,其中数篇被人大报刊复印中心全文复印转载。李教授指出,长期以来的理论研究和教学实践的常见犯错误是“用一般思维顶替学科思维”。他从理论上阐明,语文课程主要应该培育语文思维,并用自己的课堂教学实践来体现“在语文情境中培育语文思维”的理念。此处发表其《六国论》课堂教学实录,以飨读者。这篇教学实录呈现了一种学科认知情境,以表现性任务驱动学生像学科专家那样去思维。欢迎广大读者就此展开讨论。

主题:学科认知情境与学科思维

学生:四川省双流中学高2001级(高一)3班

一、预习交流

1.交流预习情况

师:我想先了解一下,同学们在课前都读过了几遍?

生1:三遍以上吧。

师:三遍以上,不错。你呢?

生2:我也是。

生3:也是。

师:看来大家都做得很不错。那我们就一起来看看,大家课前预习到底做得怎么样,都做了什么,都懂得了什么。

生4:我先看了自己不会的字词,然后把字词大概捋了一下,把不会的圈了出来,再去了解了作者苏洵的情况。

师:看来这位同学做了不少,查了字词,还查了作者的情况。那你都懂得了什么呢?

生4:我觉得这篇文章其实是在讽刺当时的掌权者,因为当时的朝廷也和六国时一样,给其他国家送过东西。他这是在警告掌权者不要重蹈覆辙。

师:你是从哪里知道的呢?

生4:课文第一段就说“弊在赂秦”,后面又说了“而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”,警告掌权者不要像六国那样。

师:警告当权者,非常好。这位同学花的功夫不少,懂得了不少。还有没有同学分享?

生5:我是先读了一遍,把读音不会的字词勾了,然后了解了一下苏洵。通过对这篇文章的理解,我知道当时的北宋也是在贿赂其他国家。苏洵因为看到百姓受苦,所以写下了这篇文章,希望能让当时的君主醒悟。

师:能不能把你的话理一下?用第一、第二、第三的方式说一下,你都做了什么,懂了什么。好不好?

生5:第一,了解作者苏洵;第二,了解当时背景;第三,了解这篇文章的意义。

师:你都是到哪里去了解的呢?

生5:通过跟同学讨论和上网查询资料了解的。

师:你的学习习惯很好,跟同学讨论以及上网查阅资料。同学们把掌声送给这两位同学。

(学生鼓掌)

2.检查预习效果

师:同学们都做了这么多努力,非常好。看来我们班同学的语文学习习惯都挺好的,那我们相互检查一下预习效果,请找出同桌最可能忽略的三个重要的文言词语或者句式,给画上圈。

(生画圈,教师巡视)

师:好,基本上画完了。(看向一生)你来提问,旁边两位同学回答。(看向旁边两位同学)

生1:第一个是“与战胜而得者,其实百倍”中的“其实”。

生2:“其实”和现代汉语不同,这里不是一个词。“其”指“那”,“实”指“实际上”。

师:(微笑)看来你这个没找准,她答得上。再找一个。

生1:第二个是“理固宜然”。

生3:这大概是这个样子吧。

生1:应该是“理所当然是这样子”。

师:你这个就找准了,找到了同桌忽略的问题。好,还有一个呢?

生1:还有一个是“为国者”的“为”。

生2:“为”在这里是治理的意思。

师:你找了三个,有两个都被她解决了。有没有更厉害的同学?你找三个,两个同桌都忽略了的,哪位同学有信心?

生4:第一个是“苟以天下之大”的“苟”。

生5:如果。

生4:“率赂秦耶”的“率”。

生6:全,都。

师:都答出来了。还有最后一个机会了。

生4:“洎牧以谗诛”,翻译这个句子。

生5:有点困难。

生7:我也不行。

生8:有点困难。

生9:等到李牧被杀害。

师:你觉得说得对不对?

生4:我觉得她说得很对。

师:同学们对照教材注释看看,这位同学解释得对不对?

生:(部分齐)等到李牧因受到谗言而被杀害。

师:非常好。注意,刚才同学的回答漏掉了什么?

生:(齐)以谗。

师:看来这个句子是全班都会忽略的句子,请大家做上记号,这位同学找的这个句子是全班都要注意的。我们再看一下,找出全班同学都可能忽略的一个重要的文言词语或者句式,全班同学都忽略的,就我没忽略,多有自豪感,有没有?

生10:“始速祸焉”的“速”。

生11:招致。

生10:同桌不给我面子。

(众生大笑)

师:有没有全班都忽略掉的?就我知道,同学都忽略的。提醒同学忽略的,那可是智慧啊!那也是能干的!那也是热心的!

生12:我找的是“且燕赵处秦革灭殆尽之际”中的“革灭”。

生13:不知道。

生14:灭亡。

师:看来这个词有人可以做出来。再给你一个机会,我们要考全班同学的,那可不能是那么简单的问题,有吗?

生15:最后一段“而犹有可以不赂而胜之之势”的“而”。

生16:表转折。

师:你觉得对不对?

生15:因为我也不知道,所以我才问的。

(众生笑)

师:看来你是属于请教性质的,那好,你把它圈出来,做上符号,记下来。第一个“而”表转折,第二个“而”表修饰。“不赂而胜之”的意思是,不通过贿赂的方式战胜秦国。这个环节,同学们表现很好,要么找个问题,全班都答不来;要么自己答不来,请教大家,很好。接下来我们一起把这篇课文朗读一遍。课前我们读过,我们再来读一读,争取能够读得更好一点,节奏、停顿更恰当一点。《六国论》,苏洵,起——

(学生齐读)

师:同学们整体上读得挺好的,需要注意的是,“则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。”注意这个字念“当”(倘),通哪个字就读哪个字的音。非常好,同学们都下功夫很深。

师:同学们之前在预习中,都查阅了不少资料,对这一课的写作背景、作者情况也都有所了解。我希望同学们接下来把课前所获得的信息,能够整合到后面的学习过程中。

二、情境学习

1.进入情境

师:《六国论》是历史上一篇非常有名的文章。这样一篇好文章,其实也是改出来的。怎么改出来的呢?我们看一下。

【PPT展示】

关于《六国论》的家庭讨论会:

老苏《六国论》文成,踌躇满志,召子瞻、子由、小妹议辩,以补为文之失。

四人凝视秦灭六国形势图良久。

师:哪位同学能跟我们说一下第一段说了什么事情?

生1:苏洵在写好《六国论》之后,心中很高兴,把子瞻、子由和苏小妹叫来,召开一个家庭会议,来讨论这篇文章哪里好,哪里不好。

师:什么叫踌躇满志?我们有没有过这样的经历?一篇文章写好了之后特别高兴?

生2:我中考的时候写文章写得特别高兴,因为当时还没打十五分钟铃声,我觉得我能写得完,就非常高兴。

师:这里老苏写了《六国论》特别高兴,他想干什么?

生2:开家庭会议,分享给其他人。

师:分享给其他人。注意后面有个“以补为文之失”,什么意思?

生2:大概就是让大家来一起修改不符合事实的地方。

师:哦!就是让大家一起来帮忙修改文章。注意看,这里是不是有点矛盾?一边是踌躇满志,高兴地不得了;一边又说你们能不能给我提点意见,帮我修改修改?

生2:因为人要进步,再高兴也需要修改一下错误。

师:太有意思了,说得太好了。掌声送给我们这位同学。无论写得多么好的文章,我们都有修改的余地。

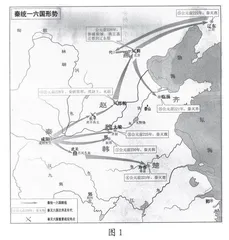

【PPT展示:秦统一六国形势图】(见图1)

师:那好,我们现在看看接下来干的事情。“四人凝视秦灭六国形势图良久”,这就是统一六国的形势图。秦首先灭的是哪一个国家?

生:(齐)韩。

师:韩国。紧接着灭的是哪个国家?

生:(齐)赵。

师:赵国。再接着灭哪个国家啊?

生:(齐)魏。

师:按照你们所看的地图的形势,为什么要先灭韩、赵、魏三国?

生:(齐)很近啊。

师:哦!很近是不是?紧接着灭哪个国家啊?

生:(齐)楚国。

师:然后呢?

生:(齐)燕国。

师:最后灭掉哪个国家?

生:(齐)齐国。

2.模拟苏轼

【PPT展示】

子瞻献疑曰: “汉人贾谊《过秦论》有言: ‘尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦,秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。秦无亡矢遗镞之费,而天子诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。’由此观之,诸侯并力西向,貌合神离,以致从散约败,不得已争割地而赂秦。六国破灭,何以 ?”

师:老苏和小苏们四个人看了这幅图很久之后,“子瞻献疑曰”,子瞻是谁呀?

生:(齐)苏轼。

师:好,你来读一下这段话。

(生3读这段话,像和尚念经)(众生笑)

师:你这是念经。大家说,她读得怎么样?

生:(齐)不好。

师:不好,没读出苏轼的那种感觉来。哪位同学能读出苏轼的感觉来?苏轼的感觉,一代大文豪说话是什么感觉?虽然说是和自己的父亲交流,但文豪的感觉是掩饰不住的。

(生4读,很有感觉)(众生鼓掌)

师:有没有男同学愿意试试呢?(无人举手)没有?那我试一下。

(师以苏轼的口吻读)(众生鼓掌)

师:哪位同学说一下,苏轼这段话是什么意思?他认为六国破灭是什么原因?

生5:貌合神离,从散约败,不得已才导致他们灭亡的。就是说,六国破灭不能说是“弊在赂秦”。

师:后面的空格该填什么进去?

生5:弊在赂秦。

师:是的,从六国形势图来看,“何以弊在赂秦”?非常好,我们同学能够根据前后语境把课文里面的词句拈出来填在这里。

3.模拟苏辙

【PPT展示】

子由析之曰:“韩、魏、楚三国,与秦接地,赵稍远,而燕、齐犹远。以兵力较之皆弱于秦。迨合纵之约既散,而秦挟远交近攻之策,肆其蚕食,则地之远近而祸之迟速分焉,非以赂不赂故分先后。割地所以求罢兵,所谓白刃在前不顾流矢。”

继而反问曰:“向使齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在, ?”