PISA阅读素养测试新趋势及其对我国中学阶段阅读素养评价的启示

作者: 王雨宁

摘 要 作为具有重要影响力的国际学生评估项目,PISA2018以阅读素养为主要测试领域,基于考察国际阅读教育评价新趋势的目的,文章对PISA测试设计方案采用了文本分析的方法,兼与江苏省高考阅读评价标准作对比,发现新方案存在阅读文本增补、评价层级重构的改动,认为数字阅读素养、阅读策略成为了评价的新关键词,以此认为我国的语文教学评价中应制定独立的阅读评价框架,并借助语言特色丰富阅读测试文本。

关键词 阅读素养 教育评价 语文教学

PISA作为经济合作发展组织开展的国际学生评估项目,针对全球不同国家或地区的15岁学生,对他们运用阅读、数学和科学知识及技能迎接现实挑战的能力进行测试。PISA自2000年起每三年举行一次,每年选择一个领域作为主要测试领域。

时隔九年,在2018年的PISA测试中,阅读素养第三次成为主要测试领域,而基于时代背景的变化,其发布的PISA2018设计草案中的测试框架也发生了变动。PISA阅读评价体系的修订在很大程度上反应了新情境下全球范围内的教育权威对阅读素养的新定义与新阐释,对我国中学阶段阅读教育评价框架的更新与优化有着重要的参考意义。

一、PISA2018阅读素养评价修订内容及剖析

1.2018版修订部分概要

PISA阅读素养测试的评价框架主要由相对稳定的三个方面构成,第一是对阅读素养的定义,第二是阅读素养层级(2018年更新为认知策略),第三是测试文本的选择,包括文本呈现所用的媒介、阅读文本所在的情境,文本的种类、形式(2018年在这一方面新增了文本单位(多文本与单文本)与结构和导航两个新指标)。

PISA2018设计草案对这三方面都进行了不同程度的修订,可以概括为以下三点:定义扩充,层级重构,文本增补。

(1)定义扩充

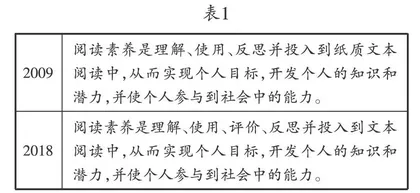

2009年的PISA阅读素养测试框架中,将阅读素养定义为“理解、使用、反思并投入到纸质文本阅读中,从而实现个人目标,开发个人的知识和潜力,并使个人参与到社会中的能力”。2018年的修订版本中,在原定义的基础上,将前半部分修改为:“理解、使用、评价、反思并投入到文本阅读中。”

相比之下,新版本的改动聚焦于两点:一是增添了对文本的“评价”能力,二是去除了测试文本只能是“纸质”的范围限制,也就是将电子文本阅读纳入了2009-2018测试范围之内。如表1所示[1]。

(2)层级重构

在阅读认知这一板块,PISA作出的修订工作较为复杂。2009年对阅读认知的划分包括:获取与面,构成了秩序分明的静态阅读层级。而2018年则停用原有的认知方面( cognitive aspects)概念,改为了认知过程( cognitive processes),这个过程又被横向划分为两个部分,分别称为文本处理(text pro-cessing)和任务管理(task management),又在这两个部分中各自进行细分,纵向则增添了“阅读流畅度”,属于贯穿整个过程的维度。对比表如下。

在修订版中,文本处理部分还得到了更为细致的划分。其中,“信息定位”包括:获取和检索文本信息、搜寻与选择相关文本;“理解”包括描绘字面意思和整合与推断;“评价与反思”包括评估质量与可靠性、反思内容与形式、察觉与处理冲突。通过简单的比对,可以得出文本处理部分与旧版本的内容基本一致。

对于增加的全新维度“阅读流畅度”与“任务管理”,PISA设计草案也给出了相应的说明。它指出[1]17,阅读流畅度可以定义为一个人准确、自主地阅读单词和相关文本的能力以及对这些词和文本进行措辞和加工,以理解文章的整体意思的能力。而这种流畅度是检验阅读能力的最基本的指标之一。“任务管理”的加入,则是为了更多地强调“目标导向”“策略意识”的重要性。

(3)文本增补

在文本的分类方面,PISA2018在原有的基础上仅做了幅度较小的修改[1]。一是将多重文本这一原本包含在“文本形式”中的小项抽离出来,建立了新的分类依据“来源”;二是在文本种类这一依据中添加了“互动”;三是增添了“结构与导航”这个新依据。如下表所示。

PISA发布的测试草案中对新增加的内容进行了解释,其中“来源”这一新维度,指的就是文本的单元(unit of text),一般来说[1],由单个的(或一群合作的群体)发布的、在一个时间出版的文本是“单文本”,而由多个作者发布的、或在不同时期出版的各自独立的文本之集合则为“多文本”。

2.新趋势分析——内容与视角

(1)评价内容升级:数字阅读素养的兴起

传统意义上的纸质阅读是一种线性的阅读方式,读者按照出版时即已确定的顺序进行阅读。但随着信息化程度的不断加深,数字阅读经历了从兴起到广泛应用的过程。无论是高等教育阶段的文献检索,还是在服务型网站获取或登记信息,现代社会的绝大部分成员没有一刻能摆脱电子阅读的实践。它极大地改变了传统阅读方式,超链接导航、滚动条、交互按钮、浮动窗口等电子工具,为阅读的方向选择创造了无限的可能性,完成了从传统的平面线性阅读到网状立体阅读的转变。而以这种复杂形态呈现的文本信息,对阅读者的素养也相应地提高了要求,也就产生了数字阅读素养的概念。

数字阅读对读者处理信息的能力有着很高的要求。数字阅读相对于传统阅读,不仅信息量大幅增加,信息结构更加复杂,信息的权威性或可靠度也由于没有出版的限制而变得参差不齐。在这种混合形态的信息流中,如何根据自己的需要在纷繁复杂的导航目录中精准定位,如何从不同形式的窗口中捕捉信息,甚至如何评价一篇博文下的冲突评论,都是数字阅读素养高低的体现。

在PISA的阅读素养评价设计框架中,无论是定义的变化,还是“多文本”“结构与导航”这些新概念的出现,都是迎合这种数字阅读素养评价的需求而产生的。而针对数字阅读素养的评价,对评价者的设计能力也更有挑战性。为了还原真实的数字阅读情境,评价者需要尽可能地对测试环境进行拟真的加工,给受测试对象以真实的体验。

(2)评价视角优化:阅读策略意识

PISA2018阅读素养测试框架中最大的变化就是将旧版本的阅读层级,即认知方面,改为了以阅读策略意识为代表的认知过程。这可以被视作评价视角的转变。

旧版本中的“认知方面”,从低阶到高阶的阅读能力排列,是一种静态的,平面的划分,而新版本加入了“阅读流畅度”与“任务管理”两个非平行维度后,则为受测者的表现提供了更加丰富的评价视角,对原本的评价框架产生了立体化的作用。

“阅读流畅度”作为一个难以被既有测量方式衡量的变量,在阅读能力的评估中常常被忽视。但阅读流畅性是正确的单词解码、自动化、韵律和高效性的有机统一[2]。

不考虑其难以测量的特性,阅读流畅与否也是受测者最为直观的体验,相对于借助试题测量的方式,中间变量更少,误差程度也较小。这一维度的出现,反映了评价视角正从高处的评价者视角向受测者视角转移。

“任务管理”,即读者在阅读时,自主制定目标和计划,并自我监控和调节的过程。这同样是视角下移的重要体现。不同于大部分应试教育评价的“学生接受本位”,这种评价模式更加强调学生的“表达”:学生自主定制计划,自主完成,自主调节。PISA将这种任务管理过程称为元认知(metacogni-tion)或策略意识(awareness of strategy)。

PISA指出[1]:元认知,即个体思考和控制其自己的阅读理解策略的能力,与阅读熟练度有着深刻的关联,同时为教学方式所影响。因此,将元认知评价纳入到体系中,对教学的调整有着深刻的作用。

二、我国中学阶段的阅读素养评价现状——以江苏省为例

1.评价框架与文本

我国针对中学生阅读素养的评价基本被包括在相应学段的语文学科评价中,属于语文素养的一个构成版块,很少有针对阅读素养本身的评价活动。相应的评价体系也都属于学业评价的一部分,这也属于专业性评价框架缺乏的表现之一。

在现有的包含针对阅读素养的评价框架中,被广泛使用的主要是各省/市的中高考考试说明或大纲。这些大纲往往需要对每一门学科都有所说明,即使是语文考试说明本身,也需要兼顾背诵、书写等其他多个方面,导致针对阅读的评价标准泛化。以2019年江苏省高考考试说明中,针对语文学科的大纲为例[3]:

大纲中按考查内容分类,有现代文阅读(包括论述类文本阅读、实用类文本阅读,文学类文本阅读)、古诗文阅读、语言文字应用、写作四大板块。针对这四个板块,有A-F六种能力层级,每个版块所要求的能力层级有所区别。

总体来说,这份考察大纲根据课程的要求,对不同的阅读内容作出了能力层级的划分,对于高考来说,则保证了易于大批量进行评价工作的特性。但如果作为常态化评价的一部分,仍然需要进行细致化加工。阅读作为一项专门的素养,其评价维度与语文学科的其他构成部分也有所差异,因此现有的以A-F字母划分的能力等级过于泛化。如果需要达到评价的全面性,则需要建立专业化的框架。其中针对学生阅读素养的现代性、实用性,数字阅读素养的纳入也应被提上日程。

此外,阅读文本的选择则几乎没有细致的区分维度,这也导致了实践操作中的失误产生。如江苏语文高考2014年中的文学类文本阅读《安娜之死》,截取了长篇小说《安娜·卡列尼娜》中的一个小片段,但许多考生并没有阅读过这本书,导致理解题意都出现了困难,考试结果无法反应考生水平,可以被认为是一次失败的评价。

在许多地区中考的语文考试说明或考纲中,对阅读测试部分的描述也大都十分模糊,有的采用字母等级能力划分,有的则只使用了文字对考察的能力进行了简单描述。

2过程与结果评价模式

由于上文所提及的专用于过程性评价的体系缺乏,导致我国大部分中学的过程性阅读素养评价基本只存在于以中高考为导向的各次考试练习中。这极可能会导致学生阅读素养的发展面狭窄,停留于应试水平,对于更高学习阶段或工作岗位的阅读经验严重不足。

结果性评价,小到期末测试,大到中高考,由于教育资源有限,加上被评价的学生数量众多,为了避免巨大的工作量,所需要的评价指标往往以简便精准为主,但这并不适用于长时间范围内的过程性评价。过程性评价的目的应当是尽可能地宽范围、重实用,对学生的素养提升重于分数提升。

由于中高考的目标导向性极为强势,中高考所不评价的内容常常处于被忽视的地位,长此以往就导致了以阅读得分为纲的“指向型评价模式”,大部分学期内的阅读测试都以结业考试为模板,不断制造出副本进行测试与评分,这种评价模式更像是重复的训练,而非是真正意义上的评价。

三、我国中学阅读素养评价优化路径

1.制定独立的专业性评价框架

(1)领域:强调评价独立性

阅读素养评价的独立性应从两个方面体现。一是将针对阅读素养的评价同其他语言学科能力区分开来,二是将对于阅读素养的过程性评价和结果性评价区分开来。

在PISA测试框架中,阅读和数学、科学在独立性方面是等同的,即阅读素养并不完全属于语文能力的一部分,而是独立于特定学科能力的存在。因为阅读并不指阅读特定种类的信息,而是一切可以被阅读的信息。阅读的真正范畴是远远大于语文学科中的阅读的。因此,对阅读定义的拓宽,是完善阅读素养评价体系的基石。

基于目前我国中学阶段阅读素养评价存在过程性评价与结果性评价几乎无所区分的状态,优化的路径首先是将二者区别开,保证依据各自的特征有相对的独立性,又不至于“南辕北辙”。过程性评价应该更加细致、更加具有描述性的倾向,注重质化评价,结果性评价则要在过程性评价的基础上构建,适当添加量化的比重。

(2)框架:优化结构专业性

通过对资料的简易收集,不难发现目前我国大部分范围的地区的语文中高考考纲基本都采用的是单线性的字母等级能力评价方式,只是根据学习阶段或地区略有差别。因此,将现有的框架结构进行优化也是必要的。