“打开”情景交融 体会民族审美心理

作者: 胡根林

【任务群解读】

高中语文教材必修上第七单元“自然情怀”,和同册的第一、三两个单元,同属“文学阅读与写作”任务群。课标中明确,该任务群要引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

其主要的学习目标和内容有:

1.精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

2.根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

3.结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写文学作品。

4.养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

其主要的学习方式为:

1.运用专题阅读、比较阅读等方式,设置阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。

2.文学作品的阅读与写作,应以学生自主阅读、讨论、写作、交流为主。应结合作品的学习和写作实践,由学生自主梳理探究,使所学的文学知识结构化。

课标还就如何实施该任务群提供了建议:教师应向学生提供有效的学习支持,做好问题设计,提供阅读策略指导,适时组织经验分享和成果交流活动;在学习过程中相机进行指导点拨,组织并平等参与问题讨论;引导学生制订阅读计划,并要求阅读一定数量的经典文学作品,包括反映党领导人民进行革命、建设、改革伟大历程的作品,关心当代文学生活;鼓励和引导学生自主组织、举办诗歌朗诵会、读书报告会、话剧表演等活动,丰富学生的审美体验;创造更多展示交流学生作品的机会或平台,激发学生文学创作的成就感;引导学生进行自我反思性评价,为学生提供观察记录表、等级量表等自评互评的工具,促进学生不断进步。

本单元是必修教材中唯一一个专门的散文单元,所选的都是散文名篇,内容以写景抒情为主,兼及叙事和议论。其中既有现当代散文,也有古代散文。郁达夫《故都的秋》是对故都“秋味”的吟唱,朱自清《荷塘月色》则描绘了月下荷塘朦胧幽静之美,史铁生《我与地坛》写出了地坛对于自己的意义;苏轼《赤壁赋》是夜游赤壁的吊古伤今,姚鼐《登泰山记》则是登临东岳的畅想。这些散文名篇的共同特点是:景物描写精彩,情与景完美融合;意蕴深厚,语言优美。学习本单元,学生通过感受和品味作品的语言,分析和理解作者观察景物的角度和表现景物的艺术手法,把握其情景交融、情理结合的特点,并进一步体会民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。

【核心知识与关键技能】

本单元是散文单元,我们确立的语文大概念或核心学习目标是情景交融。王国维说,“一切景语皆情语也”(《人间词话》),“情景交融”是写景散文的一个基本特征。学生在学习过程中,很容易将之作概念化的理解,变成文本阅读与分析的套话。因此,立足于不同的课文,教师要善于“打开”情景交融,引导学生看到不同经典名篇在景情关系上的不同处理,并进一步体会其背后的民族审美心理。

对于情和景的关系,学界说法很多,也颇为混乱,笔者建议化繁为简,按“景”与“情”的先后关系,大致分出两类。

一类,景在情先,触景生情。作家看到景物,自然而然触发了某种感情,将这样的景物描写出来,将这样的情感抒发出来,并让景物和情感之间建立某种联系,就是一篇好的写景抒情文字。本单元中朱自清的《荷塘月色》可为代表。起初内心“颇不宁静”,淡淡的哀愁弥漫字里行间。随着作者独行小路,领略了月下荷塘之景,哀愁依然还在,但平添了一份淡淡的喜悦,感受到一丝得来不易的宁静。这喜悦、这宁静都是由荷塘之景自然生发的感受,待到环顾荷塘四周听到热闹的蝉声和蛙声,这喜悦、这宁静渐渐变淡,回到了现实。作者写荷塘之景时并没有直接抒情,但情自在景中。

一类,情在景先,借景抒情。作家生活中常常经历情感的变化,当他以情感为中心来选择与之高度契合的景物进行描写,将自己的情感赋予景物,使“景物皆著我之色彩”(王国维《人间词话》),同样也能写出好的散文。本单元中郁达夫的《故都的秋》就是其例。北平之景物何其多,作者单单选择那些衰飒落寞的景物,如槐树的落蕊、秋蝉的残声、微凉的秋雨等冷色调,颇具悲凉之感的景物,来表现对故都的思念与眷恋,皆因它们与自己内心的孤独、苦闷之情一致。史铁生的《地坛》也是如此,“剥蚀”的琉璃,“淡褪”的朱红,“坍玘”的高墙,以及“散落”的玉砌雕栏,都高度暗合了作者失落、悲伤甚至绝望的心境。

要“打开”情景交融,不止于要了解情与景的关系,还要把握作者与文本的独特性和丰富性。同样是现代散文,《故都的秋》秋景中渗透着“雅趣”与“物哀”之美,《荷塘月色》之景显得静谧、朦胧和梦幻,《我与地坛》的景物则在荒芜寂静中显现出生机活力。它们各具特色、摇曳多姿,和作者经历、性格和审美趣味的不同有关,也根植于民族文化传统和审美倾向的丰富多样。同样是古代散文,苏轼《赤壁赋》“以江山风月作骨”,富有层次地写出了赤壁所见、历史之中、哲理感悟的江(水)月;姚鼐《登泰山记》则按照时间顺序写登泰山全程,先写登临景象,后浓墨重彩写日出景象,再写沿途所见之自然和人文景观。两者根植于“仁者乐山,智者乐水”的中国文化传统,一乐水,一乐山,均为名篇,各异其趣。

当学生把这些经典名篇置于历史文化长河去探本溯源,对作者的审美情趣和审美追求的独特性会有更深的理解,自然也就能更好理解不同文本所呈现的不同的“情景交融”的面貌和样态。

【单元整体教学设计】①

1.联系课程标准,明确所属学习任务群,筛选学科“大概念”

(1)从课程标准角度看,本单元属于必修“文学阅读与写作”任务群中的第三个学习单元,目标定位为:精读古今中外的优秀文学作品,在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力;能根据不同文学体裁不同的艺术表现形式,从语言、构思、形象、意蕴和情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(2)教材分析:①本单元人文主题为“自然情怀”,选取的五篇散文都是写景抒情的名篇,或写景抒情,或借景明理,其背后都不同程度地折射出某种共同的民族审美心理,学习本单元不仅要培养对自然的热爱之情,更要体会这一民族心理,增强民族文化的认同感和自豪感。 ②关注作品中的自然景物描写和人生思考,体会作者观察、欣赏和表现自然景物的角度,分析情景交融、情理结合的手法;反复涵泳咀嚼,感受作品的文辞之美。③尝试写景抒情的散文写作。

(3)学情分析:①学生已经学习过“文学阅读与写作”任务群“青春激扬”和“生命的诗意”两个单元,对统编教材编写体例、单元任务等概念有所了解。②学生初中学习过写景抒情的散文,对这一文体并不陌生。能够运用一些简单的术语、概念对文本做分析、谈感悟。③学生对于文人写景抒情散文理解不深入;对情景的内在关系、对自然生命的民族审美心理理解不够;对文学短评和写景抒情散文的写作还需进一步实践,审美鉴赏与创造能力有待进一步提升。

(4)单元大概念:①学习人文主题——徜徉自然,润泽心灵,体会民族审美心理(对应教材分析①);②语文学科大概念:感受景物之美,品味情感之真,体悟情景交融之境(对应教材分析②);③写一篇写景散文,体现情景交融的表现手法(对应教材分析③)。

2.围绕大概念,提取学习元素,确定单元学习目标

(1)感受文人笔下的美景,关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然的珍爱之心和对生活的热爱之情,进一步体会民族审美心理。

(2)分析和把握文章描写景物的角度和表现景物的艺术手法,把握作者的情感态度,体会文章情景交融、情理结合的特点,增强思维和审美认知能力。

(3)感受作品的文辞之美。理解文中重要语句的含意,品味精彩的语言表达艺术,提高语言的感知能力。

(4)借鉴本单元文章的写法,写一篇写景抒情的散文,力求做到情景交融。

3.预估学习结果,确定表现性评价任务

总任务:无论是主动探寻还是无意邂逅,注定了人类生命与自然的相逢,这份自然情怀酿出百般滋味,从古绵延至今。金秋未远,冬至未至,我校文学社《潮生》公众号准备推出以 “遇见·自然”为主题的文学展示活动,向全体同学征集作品,包括音画朗诵视频、文学短评和散文创作等作品形式。期待你的作品带领大家徜徉自然,润泽心灵。

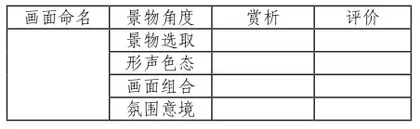

子任务1:寻找一幅最美的风景,感受写景之美。从景物描写角度阐释你认为“最美”的理由,争取能引发同学们的共鸣。(回应单元目标(1)(2))

子任务2:赏析一段最有情味的文字,品味情味之真。从“我”与物、情与景、主体与客体的关系角度,撰写一篇文学短评。(回应单元目标(1)(2))

子任务3:朗诵一个最喜欢的段落,品赏散文语言之韵。挑选合适的音乐和场景,制作音话视频。(回应单元目标(3))

子任务4:写一篇情景交融的散文,学习表达之妙。班级评比推荐给文学社活动筹备组。(回应单元目标(4))

4.创设学习情景,设计学习活动

(1)单元引读课:遇见自然,徜徉自然,了解学习任务(1课时)

①创设单元学习任务情境

生命是一场大的遇见。苏轼遇见赤壁江月,姚鼐遇见泰山风雪,郁达夫遇见故都的秋,朱自清遇见荷塘月色,史铁生遇见北京地坛……无论是主动探寻还是偶遇邂逅,自然已深深融入人的精神世界,这份“自然情怀”酿出百般滋味,从古绵延至今。

金秋未远,冬至未至,我校文学社《潮生》公众号准备推出以 “遇见·自然”为主题的文学展示活动,现向全体同学征集作品,包括音画朗诵视频、文学短评和散文创作等作品形式。期待你的作品能带领大家徜徉自然,润泽心灵。

②学习活动设计

学习活动一

情境与任务:珍惜初读感受,整体感知单元内容。

步骤 1:阅读本单元的五篇写景抒情的散文,随文批注,记下你初步的阅读感受或困惑。

步骤 2:课堂分组交流:朗读你最喜欢的句段,说说喜欢的理由;说出你的困惑,向同伴寻求帮助。

步骤 3:理解单元导语中“自然”的内涵。

阅读单元导语第一段,可以看出该单元的关键词是“人与自然的关系”。请找出五篇散文中的“自然”有哪些?

几篇文章的描写对象与人们通常理解的大自然的概念并不完全吻合,它是广义上的自然。有江南、北国这样抽象的地理概念,也有老树、秋蝉等寻常而具体的景物;既包括泰山风雪、赤壁江月等纯粹的自然风光,也包括地坛的高墙、清华园的荷塘这种都市景观。它们都是作者与外部世界展开对话的对象,也是其传情达意的符号。

该单元的的“自然”是存在于认知活动和审美活动中的、与人的生命主体相对应的客体世界。“人与自然的关系”即是人的生命主体与客体世界的相互关系。

“我”与物、主体与客体形成一种“观照—反映”关系,在主体对客体的观照过程中,双方互相作用:

或者心情大于外界因素的影响,“以我观物”,万物皆着我之色彩。表现为以情驭景,借景抒情。如《故都的秋》。

或者外界景物大于我的心情,情绪随着景色变迁。表现为触景生情,情因景生,情随境迁。如《荷塘月色》《我与地坛》。