初中叙事类文体写作教学的实践探索

作者: 黄珏明摘 要 面 对“中心与材料要匹配”“思路与结构要清晰”“语言表达要清晰”等写作要求,初中学生常常表现的捉襟见肘。其主要原因,就在于初中学生无法理解抽象概念表述的内涵,因而无从着手。本文从一线教师视角,以“支架”的形式,将抽象的写作要求转化成相应的程序性知识,便于学生理解掌握写作的评判标准。

关键词 叙事类文本 写作要求 程序性知识

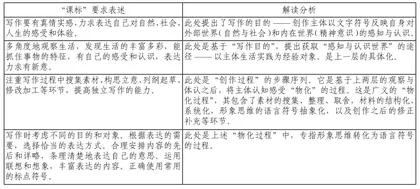

《义务教育语文课程标准(2011年版)》对初中阶段(7~9年级)的“写作”教学目标表述如下:

基于上述信息,可作进一步思考:

1.从文本意蕴层面 是个性与共性的统一

任何认知与感受,必然受到主体经验的限制。对于同一现象的认知,由于观察的角度的不同,获取的认知结果必然不同。又或受认知主体固有生活经验的影响,对于同一现象的认知维度也必不同。因此,创作本身势必富有主体独有的个性。但作为“文本”——有待于读者阅读的对象(尤其是作为测试评价的对象),也必须与读者之间建构某种共鸣,以至于达成良好的文本接受度。这种“共鸣”是对于事物本质特征、对社会历史发展规律的揭示。因为只有本质的、规律性的认识,才具有周延性、普适性,才能引发创作者与读者的认知或情感共鸣。

2.从写作思维层面 是具象思维与抽象思维的统一

相较于实用性文体,叙事类文体写作往往含有一定的“文学性”。即创作者的并不大段、直露地表达主体对世界的认知、感受。而是将自我认知感受,寄托于文学形象之中。通过建构文学形象,以蕴藉自我的情感态度、审美感受。这是具象化思维的过程。而文学形象则必然通过文字符号呈现,即文学形象被不断抽象、凝练、概括的过程。

3.从写作布局层面 是整体性与局部性的统一

由于文学形象有具象性的特征,因此对于人物体貌/言行的刻画,故事事件/情节的叙述,所处自然/社会环境的描述,都应是具体的、生动的、细致的。但这种局部内容的写作,势必服务于创作意图的呈现。所以,任何事件的安排应具有结构层析、人物表现须置身于他者的关系中,甚至置身于自然、社会、文化的大环境中。诸多要素构建成有机的整体,呈现出系统性的特征。

上述三点特征,反映了创作主体内在意识逐步外显化的过程。这固然对写作教学和创作实践的把握有一定指引意义,但这些分析仍偏于理论层面。对于一线教学,尤其是学生创作实践缺失可操作性的价值。因此,基于上述基本原理的分析,须进一步探讨教学与创作实践的支架建构问题。

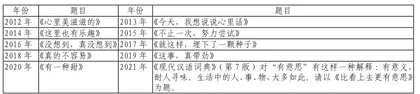

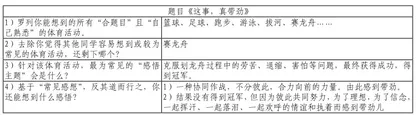

下文将以近十年上海市的中考作文题为例,加以分析。罗列作文题目如下表:

一、审题策略指导与实践

多数情况的写作教学或测试,是以命题形式呈现的。因此,分析既定的命题是写作的第一环节。部编本九年级下册第二单元写作部分给予了“审题立意”的指导:“审题就是审清题目,明确题目要求;立意就是确立最主要的思想内容,也就是确立主题”。这就意味着,审题是确立文本意蕴的前提。但问题在于,教材并未明确解读“如何由审题建构立意”。

同时,教材中提出审题的两个策略——注意题目中的限制性条件和把握题目中的重点。这固然是两条路径。但又需要思考:1)题目的“限制性条件”和“重点”的内涵是什么?2)仅仅抓住这两点就足够了吗?显然,这是不足的。短语乃至语句的表达,不仅有限制性条件,还有许多其他要素。

1.中心词的确定

如《真的不容易》一题:从短语结构看,“不容易”是中心词,而“真的”是对后者的修饰。固然,文本创作中要突显出“真的”,这一语气的强调,但内容的主体必然是呈现“不容易”的体验过程。又如《这里也有乐趣》:“乐趣”句法结构中的宾语,是中心词。“这里”是指代词作了主语,表特指,作限定。“也”是限定作用。因此,本文势必是在某个特指的事件(或场域)中,体验“乐趣”的经过。

2.把握语义指向

在划分了短语或语句的基本结构后,就明确“中心词”与“限定词”。还要进一步理解语词的含义。含义的理解,主要分成概念义与引申义。确定概念义的方法主要分为:专业工具书中“词条”的定义和生活经验的提炼。在日常写作训练中,前者可为主。而在写作测试中,后者则尤为重要。而确定“引申义”则复杂的多。因为它不但涉及文本语境层面,更涉及到主体经验、社会历史文化等诸多语境的限制。如《有一种甜》中的“甜”,其概念义固然是味觉器官的感受,但其引申义则复杂的多。既可以是温情、也可以是喜悦、亦或是幸福感等,这就充满了主体性和多样性。又如《就这样,埋下了一颗种子》中对“种子”。其概念义是生物繁殖的芽孢。这种“芽孢”蕴蓄了生命成长的可能性、发展性、不确定性的诸多特质。如何理解其引申义,则见仁见智。

3.关注独特语言形式

语言形式的呈现,也必蕴蓄了命题者的潜在意图。比如《没想到,真没想到》一题。从语法结构看,“没想到”是该句的中心词。但这个中心词重复出现,同时还受到了“真的”一词修饰,显示这都是为突出强调。这就意味着,写作时必须要反复突显出“没想到”的意外感、惊讶感。又如《比看上去更有意思》一题,受到了“提示词”的限定。“提示词”中对“有意思”一词的内涵作了界定。这就暗示在行文中,需要落实“提示词”中呈现的语义。

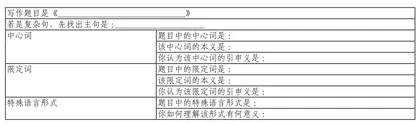

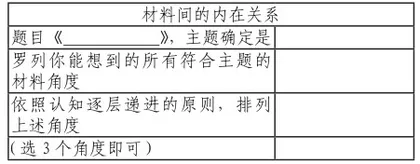

因此,基于上述分析,我建议:面对命题,首先以语法手段切分短语/语句的基本结构,确定题目的中心词和限定词。然而,进一步解读中心词与限定词的本义、引申义。再者,观察题目中是否有特殊的语言形式,要探究此形式背后的命题者意图。举例如下:

《就这样,埋下了一颗种子》一题,由两句分句构成。其中“埋下了一颗种子”为主句。“种子”作为宾语,是本句的中心词。其本义为“生物繁殖的孢子,可孕育发展生命”。在此句中,可引申为“一种发展的可能性,充满希望和成长的力量”。该句中主语缺省,既可以“我”为主语,抑或“他者”。“埋”是动词,为该句谓语。不同于“放”,“埋”含有深度、紧实度之意,在句中可引申为“影响很大”。前一句分句“就这样”是限定条件,限定“埋”的方式,因此要表现出“埋”(影响)的过程性。由此,建构“审题路径支架”如下:

二、选材的适恰性

写作材料的选择,固然源于创作者的生活经历。但经历本身具有繁复性、冗杂性。适切的材料选择,必须符合写作主题。因此,选材是审题之后的环节。在部编本七年级下册教材第四单元“写作部分”对“选材”提出了重要的原则:(1)围绕中心;(2)详略适当;(3)材料真实新颖。这些选择固然很有借鉴性,但也需要思考:(1)如何将这些原则转化成可操作的程序性知识;(2)是否做到这几点就足够了?

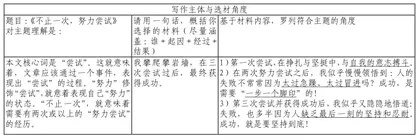

1.材料内容的切入角度

其实同一材料内容可以匹配许多文本主题。比如,“打篮球”这则材料,既可以用于《不止一次,努力尝试》,也可以用于《这里也有乐趣》,或者《比看上去更有意思》。同样,“祖孙共同劳作”的材料可以用于《这事,真带劲》,也可以用于《真的不容易》。因此,问题的关键不在于“材料本身”,而是选取材料的哪个角度?

比如,同是“打篮球”,若用于《真的不容易》一题,则偏重于“克服困境”“战胜心魔”的历经磨难的场面。若用于《这里也有乐趣》,则更偏重于“挥汗如雨的爽快”“团结协力的奋扬”等欢快的场面。基于此,在确定写作主题后,先确定一件可写的事情,然而罗列匹配主体的角度。以《不止一次,努力尝试》为例,作如下支架:

2.材料选择的新颖

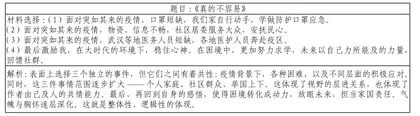

新颖,固然可指材料的时效性。如在2020年寒假期间突如其来的“新冠病毒”肆虐全国,引起了举国上下的诸多困境和不便。于是当年学生在习作《真的不容易》中,以此为材料,撰写自身家庭、社区管理者、乃至医疗卫生人员协力抗疫的艰难与诚心。这当然是极好的新鲜素材。但一则素材使用者多了,也就变得寻常了。况且面对重重学业压力的初三考生,大量收集并甄别可用的时兴素材,也确实有困难。由此,“变旧为新”“反俗为雅”则尤为重要。

具体说,就是在看似庸常的材料中发觉与众不同的视角,从而展现出“新颖度”。以《这事,真带劲》为例。学生往往容易想到“运动类”的材料。于是,笔者制作了如下支架:

三、布局结构的逻辑性

写作,虽然需要联想、想象、感悟、直觉等感性思维的介入,但更需理性思维的参与。谋篇布局的逻辑性,就是后者的重要体现。所谓“谋篇布局”的逻辑性,主要分成两种情况:(1)局部材料内容与局部主题之间的切合度;(2)整个材料内容的角度与总主题之间的切合度;(3)材料内容的不同角度之间,须有一定的内在关联性。前两点在“材料角度选择”环节可落实,最后一点需要格外注意。

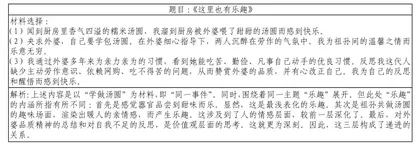

选材,常有这样种情况:(1)围绕同一主题,选择多干不同的故事材料。比如《真的不容易》一题,部分学生会先写“骑自行车不容易”、再写“爬山不容易”最后再写“父母养育自己不容易”。这些材料表面上符合“不容易”的主题,但它们之间只是简单地平行罗列,彼此之间并不存在“有机的整体性”。所谓“有机整体”,应作如下呈现:

(2)围绕同一主题,在同一故事材料中切分出不同角度。这种策略的难度,更高于上一种情况。首先,学生需要在同一事件中切出若干符合主题的角度。其次,这些角度的意蕴层面,应该有不断推进、深化的关系。即,在同一主题下,对同一材料的体认感悟,有逐步深入的结构关系。范例如下:

由上述分析,可作如下支架:

四、语言表述的生动性与条理性

上文已提及,叙事类文本的写作具有一定的文学性。因此,除了“言意相符”的要求外,表达应具有生动性,从而产生一种栩栩如生、如临其境之感。同时,语言表述不能只有“美化”,也要讲求内在的条理性。因为缺少“审美”的表达,容易使得文章干涩,另读者味同嚼蜡。但泛滥的“美化”而缺失理性逻辑,则会使文章“甜而发腻”、让人觉得矫情造作。下面习作为例,试解读: