文言文的教学本位与语文学科核心素养的培育

作者: 熊纪涛摘 要 文言文教学是语文教学的重要组成部分,承担着培育学生语文学科核心素养的重任。然而,在一线教学中,教师感到难教,学生感到难学,表明了文言文培育学生的语文学科核心素养相当低效。文言文教学的主要弊端有“死于章句”“废于清议”“文言相加”,深挖其行为背后的观念,源于文言文教学本位的认知模糊或定位失当。在分析既有的文言文教学本位的基础上,重建指向语文学科核心素养培育的文言文教学本位,据此开展教学设计和课堂教学,能够明显改善文言文的课堂教学品质,有效培育学生的语文学科核心素养。这对语文教师专业发展路径的反思也提供了有效途径。

关键词 文言文 教学本位 语篇本位 语文学科核心素养

文言文教学是语文教学的重要组成部分,承担着培育学生语文学科核心素养的重任。在广为流传的“中学生有三怕:一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人”中,文言文属于“第一怕”,应当属于阅读教学中难度最大的板块,可见其对学生语文学科核心素养的培育难度之大,具体效果自然也不甚理想。

就文言文教学现状而言,有的教学立足于字词的讲解、识记,有的教学着眼于句段的翻译、背诵,有的教学偏重于篇章的分析和欣赏,还有的教学将文言文拆分为字词句翻译和内容旨意分块进行。诸如此类的教学行为和具体做法,在培育学生语文学科核心素养方面虽然都能产生一定的效果。但总体来看,文言文教学缺乏综合性,没有关照到文言语体(或语篇)、文字、文章、文学和文化的关联性和整体感。究其根本,前述各种教学行为和具体做法的背后都有其各自的观念,其观念决定了相应的教学行为。当然,有些观念深藏于教学行为的背后,是非常隐蔽的,教师本人未必能够自我察觉,甚至被别人指出之后还不一定能够诚恳接受。一言以蔽之,深藏于文言文教学行为背后的观念,是一种文言文的教学本位,即教师站在何种立场和视角来看待、教学文言文。那么,为了提升文言文教学培育学生语文学科核心素养的效果,究竟应当选择何种本位呢?

一、探源:“本位”概念之由来

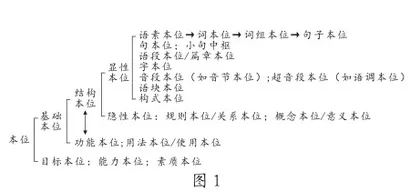

“本位”在语文教学中的提出,应当是比较晚近的事情。若追溯其源头,大概源于汉语语法研究中的“本位”概念。“从中国现代意义上的语法研究来看,《马氏文通》为汉语语法建立了第一个语法研究本位。马建忠本人在其书中并没有明确指出他的书所体现的语法是何种本位论,自黎锦熙的《新著国语语法》于1924年提出‘句本位’的语法观之后,汉语语法学界就把《马氏文通》中的语法视为‘词本位’的语法体系。”[1]汉语语法学界认为,朱德熙先生的《语法答问》中提出“建立一种以词组为基点的语法体系”,实即 “词组本位”[2]19;徐通锵先生提出“字本位”理论[3]。就汉语语法研究来看,“本位”问题曾有过热烈的讨论,施春宏认为:“所谓语法本位,指的是以什么为基础或基本单位来描写语法现象,建构语法体系。”“大体而言,传统语言学的各级语法单位都曾经被当作某种本位,如词本位、句本位、词组本位、小句中枢以及语素本位、字本位,另有音节本位的提法。”[2]14其实,汉语语法研究中的本位,并不完全等同于汉语教学的本位,但这道出了所谓“本位”的实质,即:描写现象的“基础”或“基本单位”。学者施春宏先生从汉语教学的角度入手,将众多“本位”梳理分类,形成了“汉语教学本位的层级系统”,具体如下(见图1)[2]21

就中小学语文教育来说,其语文教学和高等教育阶段的汉语语法教学、国际中文教育视野中的汉语教学有着诸多联系。然而,从课程性质上说,“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”[4]1相比之下,汉语语法教学更具理论性、单一性而不如语文教学更具综合性、实践性,汉语教学则为二语教学而不具有“祖国语言文字”的属性。所以,语文教学不能和高等教育阶段的汉语语法教学直接划等号,也不能和国际中文教育视野中的汉语教学直接划等号。一言以蔽之,语文教学涉及汉语语言学习,但不能简单等同于汉语语言学习,语文教学只有立足于“祖国语言文字”的属性,在“综合性、实践性课程”中充分发挥“工具性与人文性的统一”的基本特点,才能更好地培育学生的语文学科核心素养。

就语文知识来说,语文知识众多,涉及语法、阅读、写作等知识,有些的确来源于高等院校语法学、阅读学、写作学等学科知识,但不等于高等院校这些学科知识的直接下放和照搬照用。那么,语文教学既然涉及汉语语言学习,特别是文言文,涉及“文言”的学习,如果真有“本位”的话,究竟应当坚持什么本位呢?这的确值得思考。按照前文所述,“本位”是描写现象的“基础”或“基本单位”,可对文言文教学本位作尝试性类推描述:所谓文言文教学本位,指的是以什么为基础或基本单位来描写文言文教学现象,建构文言文教学体系。树立明确而科学的文言文教学本位,将更加有利于在文言文教学中培育学生的语文学科核心素养。

二、析因:弊端背后之本位

文言文是用文言语体写成的语篇,文言文教学自然要重视其“文言语体”之“语”和“语篇”之“语”。与此同时,文言文涉及文字、文章、文学和文化,自然要重视“四文”。综合来看,文言文教学应当重视“两语四文”,其本位也应当兼顾“两语四文”。至于应当是何种本位,则可先从文言文教学弊端背后的本位问题说起,力求排除错误的而逼近正确的文言文教学本位。可以明确的是,存在明显弊端的文言文教学,想要有效促进语文学科核心素养的培育是不现实的。

观察当下的中学语文课堂,其文言文教学多是一字一句翻译,教师死盯紧抓字词用法、文言语法现象,使学生在“逐字翻译,字字落实”“直译为主,意译为辅”的训练中“皓首穷经”,却很难体味文言语篇的生产情境、交际目的和文化价值,使“两语四文”仅剩下“文言语体”和“文言词汇”,导致“文章章法”“文学情味”“文化价值”几乎丧失殆尽。一线教师的语文课堂教学为何是这种境况?其背后的观念值得反思。毕竟观念支配行为,而支配行为的观念并非总是十分显豁的,有时可能是非常隐蔽的,以至于当事人毫无察觉。揆诸根本,就在于语文教师关于文言文教学本位的认知模糊或定位失当。例如,有人指出:“高中文言文教学普遍存在‘三重三轻’的弊端”,“重讲解而轻诵读”“重考试而轻品味”“重媒体而轻实效”[5]。从课程性质来看,“三重三轻”过于重视“讲解”“考试”而轻视“诵读”“品味”,存在教学单一化、机械的倾向,缺乏丰富多彩的综合性和实践性的活动,这严重背离了“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程”的课程性质,既缺乏“综合性”又缺乏“实践性”,就其文言文教学行为背后的本位来看,很难说其文言文教学究竟是何种本位,又不能从文言文教学的外部因素作归因将其归结为“考试本位”,但可以判断其未能兼顾“两语四文”,存在着文言文教学本位失当的问题,甚至存在着语文教师对文言文教学本位认知缺失的问题。毫无疑问,语文教师对文言文教学本位的认知模糊和定位失当,从根本上动摇着语文学科核心素养的培育。

事实上,文言文教学中出现的典型弊端,主要是本位失当的问题,这在课堂观察中是有察觉的。例如,“我们常说文言文教学存在的弊端有‘死于章句’‘废于清议’‘言文相加’等”,其实,这已在某种程度上触及了文言文教学本位失当的问题。[6]需要申明的是,此处的章句、清议,并非古人所指之义。例如,“汉代的章句之学,实际上是一种以分章析句为基础的经学阐释体系,其内容包括分析篇章结构、解释字词名物、疏通串讲文句、阐发经文义理等。”[7]“‘清议’,是我国古代固有的名词。其内涵,既指对时政的议论,也指社会舆论。”“清议当是指公正的评论或公正的舆论。”[8]“‘清议’一词概出现于魏晋时期,多用来指代士人的公平论政或泛指社会合理舆论。”[9]“放在文言文教学的语境里,‘死于章句’应该是指死扣字词,不见文章、文学、文化,或者说,更多的是把文言文当做孤立的‘语言材料’处理,而不是当做活生生的‘作品’来教学。”“文言文教学中的‘废于清议’,是指架空文本,架空语言,侈谈文学、文化,结果语词掌握不了几个,文章没有读懂多少,得到的只是抽象空玄的人文思想的‘碎片’而已。”[10]至于“言文相加”,其实质是“死于章句”“废于清议”的变种,例如先只讲字词,再抛开字词而讲文章,或者相反,割裂“言”“文”而分别教学。这三种弊端的背后,都存在文言文教学本位失当的问题。

从文言文教学本位来看,存在典型弊端的文言文教学对语文学科核心素养培育是非常不利的。下面对三种弊端分别作以简析。

其一,“死于章句”因过于注重文言词汇的讲解、语句基本意思的疏通,基本上不涉及文章妙处、写作意图等分析,可将其归结为“字本位”“词本位”“词组本位”“句本位”或“构件本位”。事实上,在一线教学中,主张文言文教学“词本位”者也不乏其人。[11]“死于章句”之弊在于将文言语篇当作古代汉语语言材料来学习,只见字词而不见文章,更遑论文化传承、言语行为和语篇意图。就其教学本位来看,“死于章句”背离了文言文教学必须兼顾“两语四文”的要求,是不可能全面促进语文学科核心素养培育的。

其二,“废于清议”着力于情感、主旨、文学、文化等讲解,却忽视了其所源自的字词句篇的证据,虽然长于言之有理但是短于论之有据,可将其归结为“情感本位”“主旨本位”“文化本位”或“内容本位”。“废于清议”之弊在于脱离文言字词,大谈特谈文言文的主旨、作者情感和文化内涵,没有扎根于文言文课文的字里行间,成为脱离文本、浮于表面的宣讲,忘记了将文言文课文作为语篇分析对象必须注重语篇特征以及语篇标准“言之有据”的原则。从其教学本位来看,虽然“废于清议”更多着眼于内涵,但也背离了文言文教学必须兼顾“两语四文”的要求,也是不可能全面促进语文学科核心素养培育的。

其三,“文言相加”将“言”“文”分开教学,缺乏“言”“文”一体的关照融通,无法“因言悟文”“因文悟言”,其实质是“死于章句”和“废于清议”的组合式做法,可将其归结为“对立本位”或“双分本位”。“文言相加”之弊在于将“言”“文”割裂,把文言字词和文章、文学、文化分开学习而导致“言”“文”两张皮,漠视文言语篇中言语内容与言语情境的关联互动。就其教学本位来讲,“文言相加”同样背离了文言文教学必须兼顾“两语四文”的要求,同样是不可能全面促进语文学科核心素养培育的。

就语文学科核心素养的四个方面而言,“死于章句”可能在“语言建构与运用”方面略占优势,如果开展文言词语梳理与探究,可能会对“思维发展与提升”有所促进,但一味死扣字词,会使学生感到学文言文就是学枯燥乏味的语法知识,而对文言文望而生畏,在“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”方面是存在严重缺陷的,甚至有可能是缺席缺位的;而“废于清议”则相反,可能在“文化传承与理解”方面略占优势,如果开展文章分析鉴赏,可能会对“审美鉴赏与创造”有所促进,但一味高谈阔论,会使学生在读文言文时容易望文生义,流于空疏浮泛;至于“文言相加”则兼有前两者之弊,造成“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”的割裂分离式培育,严重违背课程标准所说的“语文学科核心素养的四个方面是一个整体”的要求。[4]5据此来看,文言文教学弊端造成语文学科核心素养四个方面的“旱涝不均”“畸形发展”,是显而易见的。所以,有必要从教学本位入手,挖掘文言文教学弊端的根源,重建更能促进语文学科核心素养培育的文言文教学本位。

三、演进:教学本位之重建

在2017年版2020年修订版课标出台前,已有研究者开始反思文言文教学本位。有研究指出[12]:“传统的文言文教学方法就是‘字字疏通,句句落实’,‘字’被认为是文言文阅读教学首先要扫除的障碍,由‘字’到‘词’到‘句’到‘篇’来理解文言文,抑或是通过整体感悟来理解文言,把握‘字’的含义,是文言文阅读理解的基础。汉字是一种意音文字,汉字的字义与汉语的词义密切相关。针对汉字这样的特点,从‘字’出发,疏通文意应该是合情合理的。但为什么‘字字疏通,句句落实’的理念在现代文言文教学中会走到岌岌可危的地步?”其分析是“在传统的文言文教学中,教师喜欢逐字逐句对学生不理解的字词加以讲解,并贯穿上下文疏通文意。而在字词疏通的过程中,出于考试的压力,教师过于注重字词的解释、翻译和练习,淡化甚至无视对其丰富的文化内涵的开掘,导致学生对字词后的文化内涵知之甚少。这种从汉字入手解读文本、教学文言文的方法只是将汉字视为单纯的结构单位,没有从汉字本身的文化本性或汉字蕴含的文化本性这个角度出发,采取文化学的方法教学文言文”,其归因是“字本位”,对策是采用“文化学的方法”,即转向“文化本位”。其实,用文言文的“两语四文”和语文学科核心素养的“一体四面”作以观照,不难看出“文化本位”偏重于“文化传承与理解”,而“审美鉴赏与创造”“思维发展与提升”等则不如其显豁。

随着时代的发展、语文教学研究的演进以及语文学科核心素养的提出,有必要在梳理既往文言文教学本位的基础上,纠正其偏差,重建文言文教学本位。在统编语文教材中,文言文课文基本上属于中国古代文章学所说的文章范畴。其写作就是作者的立言,文言文作品即作者立言的结果,正如《文心雕龙·章句》所说:“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。”所谓“人之立言”,并非“人”脱离所处时代社会语境而“立言”,因此,其用字遣词造句成章谋篇都受到时代社会语境的规约。在某种程度上说,一字一句都是关乎时代社会语境的。按照语篇语言学的观点来看:“语篇既是一个语义单位,也是一个交际单位”,“语篇被看作是‘社会实践’,即社会文化语境中的社会行为或互动。语篇是社会关系影响下的产物,并负载着意识形态。语言使用者可以通过语言结构和表达方式的选择,影响并支配他人的思想和行为。”[13]2换言之,作者完成语篇是一种“社会实践”“社会行为”,跟他人或社会是要产生“互动”的,其用字遣词造句成章谋篇跟“语言结构”“表达方式”一样都是作者选择的结果,其背后潜藏着作者影响并支配他人的意图。据此观照文言文,无论字数多少、篇幅长短,都是以言语为手段的社会交际行为,即便是自白体、独语体之类的写作只要用来发表也是如此(纯粹的私密日记可能尚存争议)。所以,文言文教学本位至少应当是“语篇”,而不是“字”“词”“词组”“句子”之类的本位。之所以说文言文教学本位至少应确立在“语篇”上,是因为“语篇”不仅能够涵盖“字”“词”“词组”“句子”之类的本位,而且具有比“篇”“章”“文章”之类的本位更能凸显对社会交际的关联和考量。因为“文章本位”深受中国古代文章学研究的影响,主张从章法知识入手学习,在促进核心素养的培育方面不如“语篇本位”更切合语文课程性质所说的“实践性”“综合性”,跟“语篇本位”相比在“社会实践”“社会文化语境中的社会行为或互动”的维度上也就逊色许多。