打造立体课堂助推任务落地

作者: 熊少华

摘要 新教材实施整三年,如何让新教材落地,还有很长的路要走,如何打通新教材课堂教学的“最后一公里”更是需要探索有效的教学方式。尤其是大单元教学大有取代单篇教学的论述,让一线老师不知所云。其实,单元教学与单篇教学是“树木”与“森林”的关系,切不可偏废,切实落实单篇的情境任务教学,然后再考虑单元整合路径,应该是值得探索的一个路子。

关键词 单元教学 单篇教学 阶段教学 单元整合

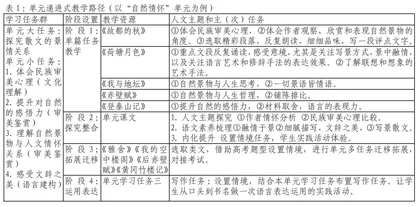

统编语文教材分批实施业已三年,从面上看,多数老师心里揣着新课改精神,但传统教学模式仍旧,“穿新鞋走老路”的现象非常普遍。从调研发现,个别老师案头仍然放着传统教材,轮到新教材的保留篇目,就换旧教材上讲台。其原因很多,学界理论成果斐然,但一线老师对诸如双线组元、学习任务群、情境任务、大单元、大任务、大概念、单元整合等一大堆新词儿一脸茫然,“不知道怎么教”则是实情;有些公开课也是“为赋新词强说愁”,往往杂乱无序,弄巧成拙,邯郸学步,导致许多老师视教学为畏途。 鉴于此,能不能设置一个梯度,寻找一条路径,给单元教学建立递进模式,对新课标和新教材的任务进行分步体现,有序地完成单元任务,避免杂乱无序的局面。

一、阶段1:单篇教学

1.单篇教学的现状

统编教材不再以文体组元,而是以人文主题+学习任务群组元,并且提倡大单元教学,尤其是现在理论界有关大单元等概念理论成果很多,得到公认的大单元教学还几乎没有得到推介,甚至还没有成熟的教学成果。因此,绝大多数老师对此无所适从。这次新教改从理念到教材,再到教学方式的变化,都是前所未有的。从三年来的教学实施看,单篇教学仍然是主流,且凭经验的传统教学模式仍然占据着教学一线,新课标背景下的单篇教学,还需大力培育。

2.单篇教学的主任务和次任务

单篇教学课,可以根据单元需要,以篇(课)为单位设置多课时;不排斥读懂单篇的传统教学模式,但传统教学只以“读懂”为目的;新课标背景下的单篇教学,是以课文(资源)为载体,以“读懂”为前提,追求在真实情境中以完成单元学习任务为目的。仍然可以说“一课一得”,不过,这个“得”必须是单元大任务。建议把同一任务群下的本单元的大任务叫做主任务,其他单元的主任务在本单元叫做次任务;同理,本单元的主任务,在其他单元也是次任务。比如“文学阅读与写作”任务群,分布在必修(上)(下)五个单元,在“青春的价值”单元,主任务就是“意象”,在“生命的诗意”单元,“意象”就是次任务;在“自然情怀”单元的主任务是情景关系,也同样会涉及到“意象”这个次任务;必修下“至情至性”单元属于“传统文化经典”任务群,也可以视为文学阅读,尤其是这个单元也是散文,其主任务是学习用各种表达艺术来表达“至情至性”,“自然情怀”的情景关系在这个单元只是次任务了。

同一任务群的各个单元,应该是“主任务”和“次任务”交替叠加,螺旋推进,以夯实任务群要求。教材是把学习任务群的多任务分解在各个单元里的,各个单元的多任务组合起来,就是学习任务群的全部。新课标背景下的单篇教学,就是要实施单元任务教学,反对凭经验实施单篇教学,改变语文素养随意叠加重复的大杂烩式的传统模式。

3.单篇教学的实施

必修上第七单元人文主题是“自然情怀”,语文任务群是“文学阅读与写作”,分解到本单元的学习材料都是写景散文。单元探讨的大任务是“同样的景物,在不同作者笔下,因情感不同,景物也就不同”。小任务可以概况为:(1)体会民族审美心理(传统文化的理解);(2)提升对自然的感悟力(审美鉴赏);(3)理解景物描写与人物情怀的关系(审美鉴赏);(4)品鉴文辞之美(语言建构)。

比如《故都的秋》单篇教学可以设置这样的情境任务。

任务1:

参考答案:悲凉一词的词典意义在这里不合适,因为作者三岁丧父,赴日本留学饱尝屈辱和歧视,加上人生不如意,因此感伤心绪一直萦绕心头,这种“悲凉”既是心境,与此时的自然氛围也就融为一体。

任务2:自古文人多悲秋,因为秋天是一年将终之季,很多文人由于人生不得意,所以借秋来抒发自己的感伤,这是所谓中国文人“与秋的关系特别深”的原因吧,但也有“我言秋日胜春朝”的豪迈。其实,秋无所谓悲喜,都是因人情绪而定,只是移情罢了。

下面一首词据说是借秋写其悲苦的代表作,欣赏阅读,看看作者借秋哪些意象表达了哪些悲苦。

水仙子·夜雨

(元)徐再思

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。落灯花,棋未收,叹新丰逆旅淹留。枕上十年事,江南二老忧,都到心头。

(答案略)

设计意图:这是一个小型拓展活动任务,让学生在欣赏理解的实践活动中,真切感受情景交融的审美效果。

二、阶段2:探究整合

单篇教学,是不同文本,不同角度将学习任务化整为零的准备教学,就现阶段看,也满足传统教学习惯,同时又紧扣单元任务;但缺点是“只见树木不见森林”,与大单元教学要求有较大的距离,所以,需要在单篇教学之后,进行独立的探究整合,避免目前很多单篇+整合“理还乱”的状态,让教学有一个序列,具有立体和层次性质,分步体现大单元教学要求。

这个阶段根据单元内容需要,可以安排一二课时,从三个方面设置情境任务。

以必修上第七单元为例。

任务1:人文主题探究

中华文化博大精深,民族审美与其他民族具有共情也有差异,阅读周瘦鹃的《杜鹃枝上杜鹃啼》,就知道杜鹃在我国传统的审美意象与其他民族是不一样的。在《故都的秋》作者又不赞同我国古代文人悲秋的习俗,认为和西方审美意象有相同点。《荷塘月色》中的荷花和月亮,以及与《赤壁赋》中写到的月亮和长江,姚鼐《登泰山记》的泰山,还有日常生活中常常提及的“松竹梅兰”四君子等等审美意象在古今诗文中,就蕴含了人们的审美心理,根据你的理解,可以进行中外比较,也可以对传统习俗做分析,探究一下民族审美心态,提升自己的审美能力。

附:

杜鹃之上杜鹃啼(节选)

周瘦鹃

杜鹃有一个神话,据说是蜀王杜宇称帝,号望帝,那时荆州有一个死而复生的人,名鳖灵,望帝立以为相。恰逢洪水为灾,民不聊生,鳖灵凿巫山,开三峡,给除了水患。隔了几年,望帝因他功高,就让位于他,号开明氏,自己入西山,隐居修道。死了之后,忽然化为杜鹃,到了春天,总要悲啼起来,使人听了心酸。据说,杜鹃的啼声,是在说“不如归去”。因此诗词中就有不少以此为题材的,如宋代范仲淹诗云:“夜入翠烟啼,昼寻芳树飞;春山无限好,犹道不如归。”康伯可①《满江红》词有云:“……镇日叮咛千百遍,只将一句频频说;道不如归去不如归,伤情切。”每逢暮春时节,我的园子里杜鹃花开,常可听得有鸟在叫着“居起、居起”,据说就是杜鹃,“居起”是苏、沪人“归去”的方言,大概四川的杜鹃到了苏州,也变此腔,懒得说普通话了。

西方人似乎爱听杜鹃声,所以波兰有《小杜鹃》歌。西欧各国还有一种杜鹃钟,每到一点钟有一头杜鹃跳出来报时,作“克谷”之声,正与杜鹃的英国名称“Cuckoo”相同,十分有趣。我以为杜鹃声并不悲哀,为什么古人听了要心酸,要断肠,多半是一种心理作用吧?

设计意图:(1)这是一个活动任务,主观性强,答案多样化。(2)民族审美的感知,在本单元的所有散文里都有所体现,从秋景、荷花、地坛、月亮、长江和泰山,以及由此而扩散开去的杜鹃、“松竹梅兰”、羌笛、柳絮、白云等等,都代表了不同的审美意象,通过这样的任务讨论,拓宽视野,给学生鉴赏诗歌和散文提供感知储备,为将来的审美理解奠基。

任务2:单元语文素养和文本梳理

1.人与自然有着密不可分的关系,古往今来,众多文人墨客往往因为自己的身世和人生阅历不同,在他们笔下的景物也都有所不同,或引发作者对生命的思考,或抒发性灵,或赞美自然,或感叹社会。根据学习的几篇散文,填写下面表格,梳理相关的学习要点。

设计意图:教材的编选是按双线组元,本身就具有整合因素,但是隐性的,需要在单篇教学之后做一次聚合,对单元文本从人文主题到学科素养进行一次整合分析,让学习更清晰明了,体现大单元教学的基本要求。

2.这学期学了大量诗歌和两篇小说,还有本单元的写景散文,我们发现,这些诗文都有大量的自然景物的描写,为什么文学作品都离不开自然环境描写呢,比较下面的文字,体会它们的作用。

任务j:提升内化

清华园的荷塘至今也很一般,甚至有时还很衰败;有着悠久历史的地坛在一般市民看来,也许真是荒芜;赤壁处的长江与任何地方也无区别,风雪中的泰山,如果是一个失魂落魄的人看来,更只是苍凉。但通过作者的文字,却感受到了与现实完全不一样的一景一物,甚至可以说,就是作者妙笔生花。通过这几篇美文,我们就可以知道,笔下是乐景还是哀景,不在景物自身,而在于作者的心境。阅读不同类别的写景散文,关注情和景的关系,这是阅读审美的必由路径。

阅读下面两首诗,探究:为什么同一景物在诗人笔下的意境不一样?

清平调

李白

一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。

借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别乌惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(1)知人论世,了解诗人的写作背景,分析诗人是如何借同一景物(“一枝红艳露凝香…‘感时花溅泪”)抒发了什么样的情感。

答:李诗是李白做翰林时奉旨而作,借牡丹花来比喻杨玉环之艳丽,颂圣成分很浓。杜诗写于长安沦陷,因国破将亡的深深伤痛之情。

因此,在李白眼里,花上的露珠更陪衬了牡丹花之艳丽,以花喻人,以人比花,极力描绘杨玉环之惊艳。而杜甫看到了是满目疮痍,内心的沉痛,花上的露珠只能是诗人心里的泪水。

(2)通过这两首诗比较阅读,说说情景之间的关系是什么?

答:自然景物就是一个客观存在,美不美都在那里;但如何感受自然之美,这是人的主观心绪所决定的,作者的喜怒哀乐往往难以抒发,就借助自然景物来表达。由此,我们就可以知道,自然情怀,与作者还包括读者的情感有着不可分的关系。

设计意图:这是分别在人文主题探究和学习任务群探究梳理之上,通过设置真实情景让学生通过实践完成任务,从理性角度认知,远比教条性的告知效果好。

“探究整合”阶段是单元教学最重要的一个环节,这是新教材的基本要求,也是大单元教学的简单体现。这个阶段,是对化整为零的聚合,应该有很明显的梯度性。由于选择角度可能会多方位,因此具有模糊性和主观性,也特别具有设计性。单元整合不能只是停留在对单元文本作浅表的异同对比,还应该是单元主任务的升华,既要见树木,又要见森林,更要见气候。

三、阶段3:拓展迁移

根据前面两个阶段的分步教学,学生应该对本单元的大任务已经有了从感性到理性的认识,或者具备了一定的审美能力,为了进一步提升学生的理性认知,达到一种任务活动的内化,有必要继续培养和巩固本单元的任务要求。因此,通过拓展迁移,布置任务活动,让学生的能力得到落实,同时对接考试。

比如,必修上第一单元“青春的价值”的迁移拓展任务。

任务1.通过对《沁园春·长沙》诗歌的阅读,对意象和意境有了比较丰富的感受,结合相关资料,细细品味下面这首诗歌,感受诗歌意象和意境。

题西溪无相院

张先

积水涵虚上下清,几家门静岸痕平。

浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

入郭僧寻尘里去,过桥人似鉴中行。

已凭暂雨添秋色,莫放修芦碍月生。